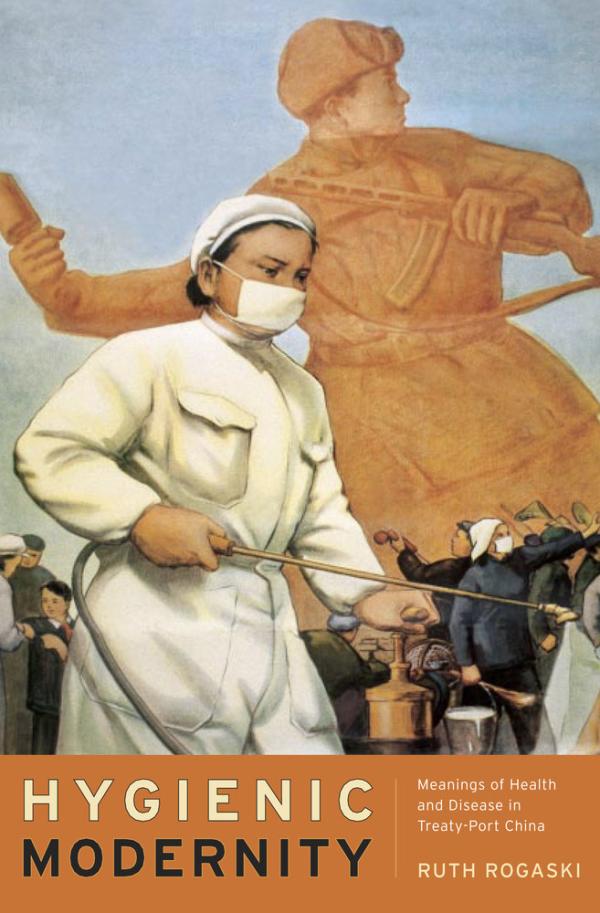

鼠年伊始,疫情舆情汹涌,在手机不敢离手的状态中,即使闭门读书也无法让心情平静下来。重新读了几本旧书,都是有关卫生、疫情和“病人”;不是加缪的鼠疫或福柯的“临床医学”,而是历史上的“中国制造”,是我们曾经的国情、省情、市情中的疫情与病人。 美国学者罗芙芸(Ruth Rogaski)的《卫生的现代性:中国通商口岸卫生与疾病的含义》(原书名:“Hygienic Modernity: Meanings of Health and Disease in Treaty-port China. University of California Press, 2004;向磊译,江苏人民出版社,2007年)是一部颇为精彩的中国现代卫生与疾病史论著,就卫生与医学的专业角度来看则是一部“外史”——卫生和医疗的社会史和政治史。有些网友评论说翻译还是有些不够准确,我发现有些可能是译者的粗心所致。如偶然看到的这一句:“有些地区在地下铺设管道,将清洁的水送到家中,并将垃圾带走……。”(222页)把垃圾从地下管道排走?查该书原文是“take waste water away”(p.208),指的是“污水、粪便”而不是“垃圾”,而本来这一小节的标题“REGULATING FLOWS OF WATER AND WASTE”已经译作“规范水和粪便的流动”,怎么还会译作“垃圾”?再回头看全书“导言”的第一段,译文中有“而在9世纪以前……”,对这个“9世纪”顿生怀疑,再看原文,果然不是“9世纪以前”而是“19世纪以前”(“Before the nineteenth century”,p.1)这也是粗心所致。本来,严格而细心的编辑也应该发现这两处错误。但是应该说,该译本除了有些粗心的地方和有些译文略显生硬外,还是比较忠实于原著的。  该书以中文的“卫生”概念为切入点和主线,以中国通商口岸环境(以天津为代表)中的“现代性体验”与“卫生”和“疾病”的关系为中心,从纵向的历史叙事到横向的社会叙事揭示了“卫生”和“疾病”如何形塑了现代中国的民族国家形象——“卫生”的含义是如何从中国人传统的宇宙观转变为包含了诸如国家主权、进步的科学标准、身体清洁和民族健康等概念的。即便只是浏览一下该书各章的标题,恐怕也能感受到某种新锐的历史研究视野和现代性政治敏感: “‘包治百病’:20世纪前的卫生”、“天津的卫生与疾病”、“医学的遭遇与分流”、“中国通商口岸的卫生翻译”、“日本明治时期卫生翻译的转变”、“缺陷和主权:天津被占领期间的卫生现代性,1900—1902”、“可见与不可见:城市景观和卫生的边界”、“卫生和现代性的渴望”、“日本人在天津的细菌管理”、“细菌战和爱国卫生”。从“卫生”话语延伸出来的是半殖民地式的区域管理、后发现代性的可能、传统文化自信的崩溃、本土精英的现代性认同等议题,可以说都很重要也很复杂。在作者的研究框架中,概念性的“卫生”在历史语境中不断转化为一种具有实体性权力的国家意志、公共舆论和机制建构。天津不是一个孤立的飞地样板——这只是一个区域研究的切入点,而是在通商口岸的背景中呈现的一个通向现代性国家和族群的普遍性愿景,描绘的是在现代中国四个历史时期中的卫生医疗变迁史和社会公共卫生机制的成长史,以及在帝国主义叙事、革命叙事与现代性叙事之间呈现的冲突与融汇的复杂关系。殖民主义话语、文化传统话语、激进主义革命话语和精英阶层与平民阶层的不同话语汇成一个复杂的以现代性为中心的舆论和权力竞争场域,生命、身体和日常生活因“卫生”话语权力的建构及相关的机制和技术性策略而成为国家政治的一面镜子与某种标杆。 通过对天津等通商城市公共事业变迁史的研究,作者强调了一个事实:中国人目睹外国殖民者对租界的管理,最后内化为本土精英阶层对现代性管理的认同和渴望,现代卫生话语最后朝向现代政治话语转换。很容易理解,“秩序”与“卫生”也是外国殖民者进入和管理租界的真实需求,在暴力入侵之后和大肆掠夺的同时必然要建立的是公共秩序与公共卫生。第六章“缺陷和主权:天津被占领期间的卫生现代性,1900—1902”和第九章“日本人在天津的细菌管理”相对集中地论述了在这两个被占领时期的天津是如何在暴力统治下成为中国最早的卫生现代性管理实验城市的。下面就来看看作者依据各种史料和学界研究成果所描绘的“卫生”、“疫情”和“防控”的几幅图景。 1900年八国联军攻陷天津后很快成立了天津都统衙门,其中一个部门是卫生部(service de santé),防止传染病爆发是这个新机构的首要任务。“从天津的中国居民角度来看,都统衙门所实行的最具侵略性的做法——房屋消毒,尸体火化,检查人的粪便,规范排泄行为,以及用化学药物喷洒人体——都是以‘保卫生命’的名义进行的。”(178页)违反都统衙门各种法令的人会被以很野蛮的手段强迫从事公共卫生劳役:辫子被剪掉,头被剃光,穿着半蓝半红、胸前绣着“卫生”字样的制服,脚被镣铐锁着,在大街上挑粪便和污水。被发现在大街上随地便溺更会受到惩罚。这时“卫生代表着政府对人民进行规训、惩罚和规范的权力。违反卫生条例的文人会被剥夺代表他们尊严的标志(辫子、文人长袍),并被迫穿上绣着卫生二字的制服进行公共劳动。在一块空地上排泄就有死在一个武装的外国士兵手下的风险。”(190页)接下来,1902年2月,一艘从上海来的轮船把霍乱传到了天津,都统衙门立即成立了专门的“瘟疫防治局”,由几百名熟悉防治瘟疫程序的日本人来执行有关规定。“一旦发现某人有疑似症状,瘟疫防治局便从卫生部招来一名医生,检查此人的病是否真的是亚洲霍乱。如果诊断结果是肯定的,那么防治局就把病人送到城周的九所隔离医院之一。警察还要烧毁病人的床单和衣物,并把这家里的其他居民进行七天的防疫。卫生部的工人对霍乱患者的屋子进行消毒,把地面洒上石灰。雷乱死者的尸体和棺材上也覆盖着石灰,公共厕所、沟渠和垃圾堆上也是如此。很快整座城都覆上了一层白色,俄国的军队用火车运来石灰,作为大量消毒之用。”(192页)但是,“都统衙门的中国人霍乱巡视队得到了一个执行卫生规定不力的名声。据说中国警察向霍乱患者的家庭勒索钱财,威胁他们,说如果不给钱,他们就会通知日本警宫,他将会冷酷无情地对待病人和病人家庭。这些警察尤其会恐吓那些有商店的家庭,描述外国人如何将病人拖出去,送到隔离医院,在那里用厚厚的冰把病人盖起来并强迫他喝下毒药。为了避免在中国警察手上受勒索,也避免在外国人手上受到严厉的惩罚,许多中国家庭往往隐瞒霍乱死亡状况,并偷偷地把尸体处理掉。这就导致死者被可悲地抛尸在街道上和海河里,没有任何葬礼。”(同上)根据作者的注释,前面一段描述的依据是1902年6月2—6日的《都统衙门会议纪要》;后一段关于中国人的霍乱巡查队在执行防疫公务中的不法行为的描述,出自1902年6月16日储仁逊《闻见录》(天津社会科学院藏手抄本)。由于手头上没有其他材料可以进一步证实或否定,聊以待考。 1902年8月,清政府收复了天津。“值得注意的是,在外国列强将天津归还给清政府之前,清廷必须得同意成立自己的卫生官署来延续都统衙门的工作。在中国,卫生现在有了新的意义:它包含了政府的科学掌控、管理卫生、预防疾病、清洁、警力、环境整洁,以及检测和消灭细菌。个人卫生和公共卫生在高度帝国主义的语境中成为文明和现代性的标志。卫生成为了‘卫生的现代性’:衡量一个国家是否具备自主资格的总体性先决条件。清朝被迫采用了这一定义来恢复自己的主权。”(178页) 直隶总督袁世凯坐镇天津,“采取了一系列的措施来重建这个城市,以符合外国列强的意愿。就如斯蒂芬·麦金农(Stephen MacKinnon)所描述的,天津成为清朝领导的现代性的实验基地,包括警察、交通、城市建筑、教育、军事和政府机构。这些实验中最核心的便是建立一个基础性组织,不仅能保护天津的卫生,并且能证明给那些忧心忡忡的外国人看,没有他们的干预,清朝自己也能控制疾病。天津成为中国近代史上第一个建立政府领导的市政卫生部门的地方。”(201页)袁世凯的做法是在主要港口和北部沿海的铁路沿线建立区域性的传染病检查体系,将军队卫生作为新军现代化的主要因素,天津成立市卫生局,承担起塑造卫生的现代公民的任务,同时阻止八国租界以细菌作为借口扩大其领地的企图。这个新成立的天津卫生局的全部使命就是“保卫民生”,包含了负责街道清扫、救济穷人、医疗和检查及预防瘟疫等各种任务。而警察则处在城市瘟疫预防的第一线,他们检查市场上的腐坏食物,看所出售的肉类是否来自于屠宰前就已死的动物;在巡视中注意那些有严重病征的人,并将这些疑似病人带往卫生局的隔离医院。我在另外的资料中还看到过天津南段巡警总局的《巡警规条》有这样的条文:“……凡通衢大道、小街僻巷、各处路口及贮水池河沿等处,不许大小便、倒溺器及倾弃灰渣秽物,以防疠疫,违者拘留;凡夜间有在屋角堆积秽物者,须记明该屋门牌号数,报知本局传究……。” 在中国传统都市迈向现代化城市的进程中,天津的变化显然具有重要意义和示范效应。“居民们通过卫生警察和穿制服清扫街道的卫生苦力意识到了一种新的卫生的开端。虽然警察总是会收受贿赂,扫街道的也没有得到很好的监管,但是新的卫生局已经无可置疑地给日常生活带来改变,即使仅仅是改变了一个苦力大小便的地点。毕竟,对公共便溺的约束并不是一件小事。……到1902年,卫生已经清楚地表明,它不仅意味着一种关于个人健康的新思想,它还是将最贫穷的个人与国家在新的全球秩序中的存亡联系起来的纽带。”(204页) 在上述这些变化的背后,作者同样关注的是中国精英阶层的态度和认同倾向。她指出那些口岸的精英们热情地拥抱卫生的现代性,一些具有改革思想的天津精英学者与新的统治秩序合作,赞成都统衙门的规定所带来的进步,比如垃圾收集、交通管制以及天津火车站的人们在警察的监督下守秩序地排队买票的现象。她接下来对精英阶层的描述很可能会引起不同的看法,但是无论如何值得思考:“在义和团被暴力镇压下去后,许多中国精英,尤其是通商口岸的精英,开始切断自己与他们视之为以农民为中心的中国文化中落后与迷信之间的联系。从这些精英的角度来看,虽然外国军队在中国北方的暴力诚然可悲,但是这无疑是中国惹祸上身,因为它粗陋的文化,以及愚昧的清廷对拳民无理性的支持。这些精英将拳民的行为批评为精神迷信,不是由‘科学的’西方的到来所产生的;晚清时代的许多精英和政府官员都将此等邪门歪道的做法看成骗局,只会愚弄无知的人民,导致社会混乱。”(198页) 与二十世纪初主要在清政府主权下进行的现代卫生事业相比,日本侵华时期在天津出现的现代卫生进程则具有更为复杂的状况。1937年日本侵略军占领天津以后不到一个月,天津出现霍乱。“为了控制传染病,日本军队下令在全城进行挨家挨户的卫生检查。占领开始后不到两个月的时间,一千名武装士兵和五百多名接种员突击检查天津的附近地区寻找污垢和病菌。……他们记录下每户人家每个人的姓名,大致观察他们的健康状况并记录下是否有人需要医治。检查员填写表格,详细记录厨房、居所、厕所和庭院的清洁状况。对家庭成员和环境进行粗略检查之后,检查队为每户家庭的所有男性、女性和孩子注射霍乱疫苗。”在刺刀下的强迫检查无疑是极为粗暴的,民众中马上出现传言说日本兵强行给人们注射不知名的物质,很多人使人逃避检查。(287—288页)在1939年,日本占领军和伪政权联合开展了更大规模的疾病检查、化验和疫苗接种。这一年的霍乱疫苗接种二十一万三千例、天花疫苗接种有二十一万七千例和九千例伤寒疫苗接种 ,“日本的卫生部工作人员,在日本军队的增援下,以一种前所未有的方式对天津民众的身体进行仔细检查。……如果说可见性和易接近性是现代生物医学的一个目标的话,那么日本对天津的占领带来了一个史无前例的卫生现代性的体制。”(289页)作者指出天津被日本占领的回忆是一段深重的苦难和屈辱,是一段不可否认的大规模苦难和不幸,“但对一些人而言,它或许代表了天津某种卫生现代性经验的顶点。”作者认为,日军占领期间的这种卫生体制的实行代表了卫生现代性与受帝国主义迫害的恐惧的最高程度的交汇。(300页)然而更为吊诡的是, 在1949年后的中共新政权之下,“天津工人阶级的居民批评新的卫生部没有经常来为他们接种”。(同上) 该书第十章“细菌战和爱国卫生”讲述的是卫生现代性在新的历史时期中如何延续与发展的故事。“细菌战的威胁和爱国卫生运动为共产党政府提供了一个对社会各阶层进行动员的机会”,同时,“这场运动是几十年来口岸精英、基督教传教士和政府所支持的演讲、运动和计划的延续。1949年后的卫生要旨是前些年的延续,其有关细菌和疾病的内容与1910年代以来、南京政府和日本占领时期教育计划的内容十分相近。如同1949年以前的每一时期一样,共产党政府保持着卫生现代性的理想,而后努力以有限的资源和人力完成这一理想。”(303页)作者在这一章的开头提到,“发起爱国卫生运动是为了应对真实的危机还是……,这对本项研究来说无关紧要。”(303页)她说的“真实的危机”是指朝鲜战争中的细菌战,她在注释中列举了两部持相反观点的论著。美军是否在朝鲜使用了细菌武器,国内学术界也有不同说法。当时的宣传材料称美帝已经向中国内地空投细菌,但是吴之理(当时的志愿军卫生部部长)在《1952年的细菌战是一场虚惊》一文中认为这只是“一场虚惊”,当然近年来也出现了反驳该文的文章。 作者敏锐地观察到,隐喻与群众运动是爱国卫生运动的突出现象。一方面,“共产主义目标得到了将细菌作为看不见的敌人这样一种强大隐喻的帮助。……通过在整个北方中国城市发动反细菌战,以农村为基础的中国共产党将自己描述成现代科学知识的掌握者,能够想象、分类并遏制隐藏在昆虫、污垢和个体中国人身上的敌方的细菌。”(304页)另一方面,“所有运动都试图消除非政府力量,并以个人和国家之间直接的忠诚(和控制)关系来代替市民社会中分散的权力等级。……在群众集会、电台广播以及每天的报纸中,政府号召群众揭露坏人、坦白罪行并清除国民的‘毒菌’。媒体对贪污和坦白二词的不断重复使污和白的听觉和视觉信息成为1950年代早期的突出主题。从1949—1952年,随着政府处决国民党特务、强迫商人和官僚坦白罪行并清除干部的不正确思想,政治污染的媒介被消灭了,转而开始预防社会内部的病原体。”(307页) 在爱国卫生运动中必然包含了对知识分子的思想改造过程。随着天津的传教士医院和租界医院被接管,开展了清点医院设备和职员的工作,在医院职员中搜集有关反党言论或亲美态度的信息。 剧作家曹禺写于1954年的剧本《明朗的天》反映了这一主题:该剧以北京协和医院为原型,党的干部试图引导受外国训练的中国医生认识帝国主义的邪恶本质,主任细菌学家凌医生起初拒绝相信这一点,后来由于确认美国人使用了细菌战而受到教育,在爱国主义的鼓舞下拿起显微镜报效国家。(310页)从隐喻、运动到对知识精英的全面而彻底的思想改造,中国现代的卫生事业终于成为“另类现代性”的重要场域。 (责任编辑:admin) |