【点击阅读本书连载】

钱满素

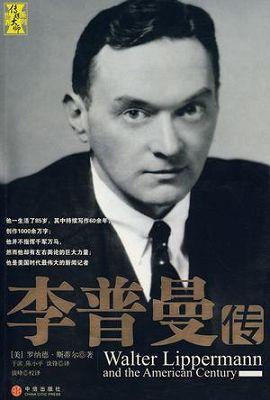

身处权力与民众之间,李普曼尽量去准确把握两边的脉搏,当好中介。他针砭时弊,促使政府的透明;同时将自己的思考传递给读者,推动民众参与,凝聚社会共识,维护公共论坛上“以理服人”的民主风尚。

1961年,李普曼夫妇乘飞机取道罗马,前往莫斯科。“他们在头等舱里刚刚坐定,机长就递给他们一份苏联大使发来的便笺。克里姆林宫出现危机,赫鲁晓夫正在黑海,他希望能把这次会晤推迟一周。‘这不可能。’李普曼龙飞凤舞地在便笺上批上这句话,把这份便笺发还缅什柯夫。他们欧洲之行的计划已定,他要么如期于4月10日到达苏联,要么根本就不去。第二天早晨他们抵达罗马时,赫鲁晓夫主席传话过来说,他将如期接见他们。”

一个记者居然毫不迟疑地对一个超级大国的主席说不,这就是沃尔特·李普曼——美国最负盛名的政治专栏作家。是年6月,赫鲁晓夫即将在维也纳会晤肯尼迪,这是冷战出现缓和的重要信息,他不能错过这个向外界阐述政策的最佳人选。他的希望没有落空,李普曼在返回伦敦的飞行中便开始动笔,三篇采访在世界各地成了头条新闻,刊登在四百五十家报纸上。

这就是李普曼以报刊为公共空间的议政方式。

(责任编辑:admin) |