|

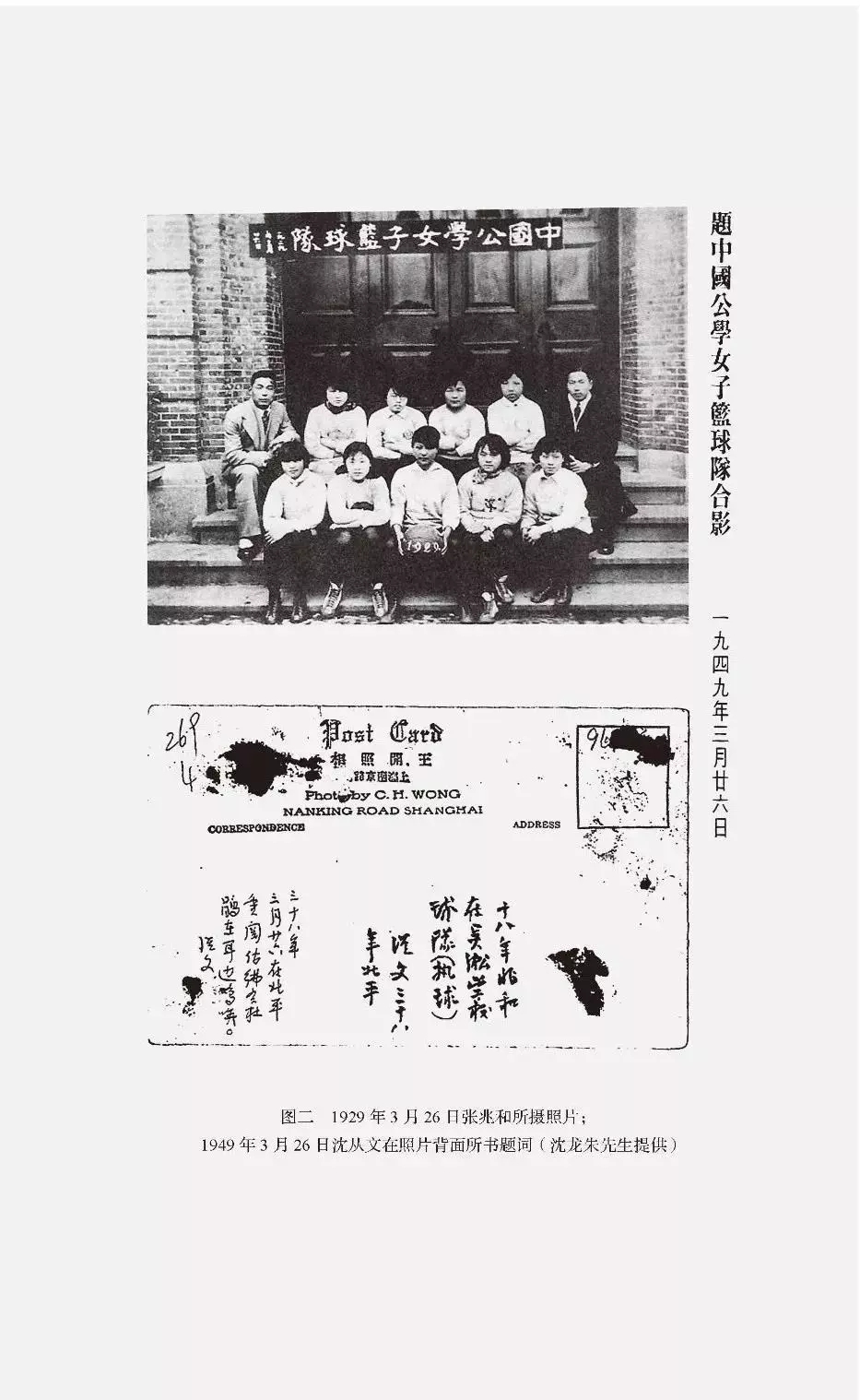

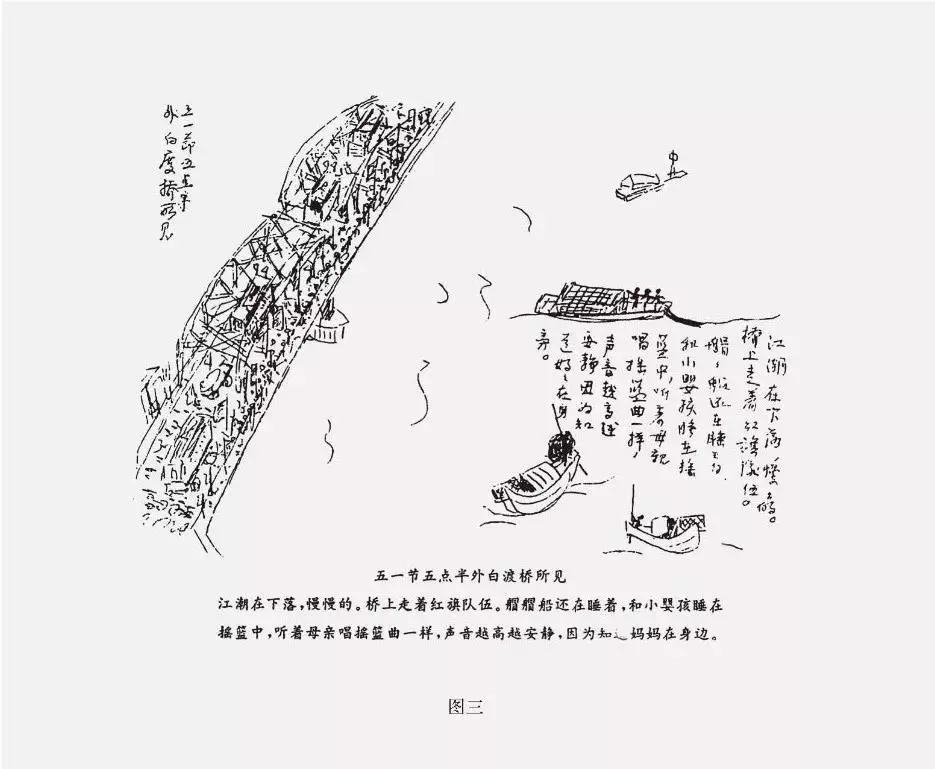

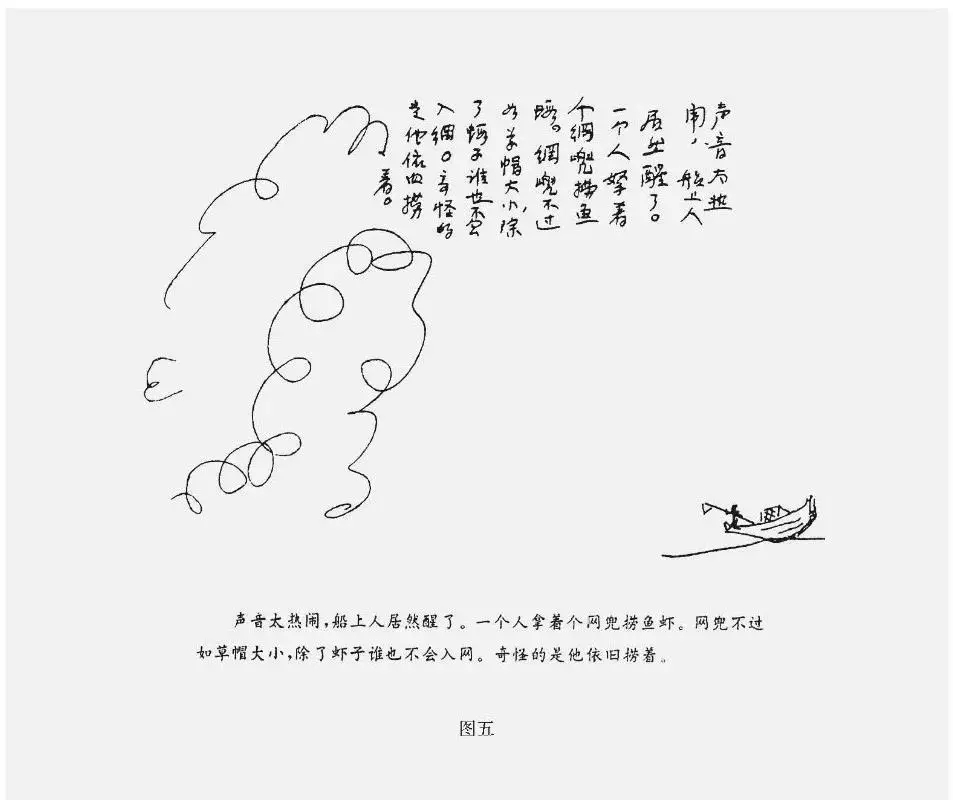

1948年,中国内战愈演愈烈,沈从文的生活也陷入更深的危机。这一年年初,他被贴上反动分子标签,被斥为“桃红色的作家”,思想比较进步的北大同事和学生开始排斥他,周遭朋友逐渐疏远,甚至与家人也因为革命立场不同而产生隔阂。1949年年初,沈从文的精神每况愈下,开始出现妄想症状,总是疑神疑鬼。3月28日,他趁家人外出以割喉、割腕、喝下煤油的方式,企图了结生命,但又极偶然地逃过了这次死劫。之后他在家人安排下移地疗养:这次他病了很久很久。 1949年5月30日晚上,沈从文写下了《五月卅下十点北平宿舍》,文中提道: 很静。不过十点钟。忽然一切都静下来了,十分奇怪。第一回闻窗下灶马振翅声。……两边房中孩子鼾声清清楚楚。……十分钟前从收音机听过《卡门》前奏曲,《蝴蝶夫人》曲,《茶花女》曲,……我的家表面上还是如过去一样,完全一样,兆和健康而正直,孩子们极知自重自爱,我依然守在书桌边,可是,世界变了,一切失去了本来意义。我似乎完全回复到了许久遗忘了的过去情形中,和一切幸福隔绝,而又不悉悲哀为何事,只茫然和面前世界相对,…… 同文中也提及一张十九年前他和丁玲(1904—1986)、凌叔华(1900—1990)的合影。当时丁玲的丈夫胡也频(1903—1931)被国民政府处决,他护送刚生产完的丁玲回乡。他继续写道:“夜静得离奇。端午快来了,家乡中一定是还有龙船下河。翠翠,翠翠,你是在一零四小房间中酣睡,还是在杜鹃声中想起我,在我死去以后还想起我?”他和丁玲曾是好朋友,后来因政治立场不同而分道扬镳。翠翠是他著名的小说《边城》中的女主角,也是他心目中理想美的化身。在他笔下,模糊的记忆、虚构的幻想、幽灵般的意象与各种声音纷至沓来,纠缠环绕,崩溃一触即发。套句他自己的话,“我在搜寻丧失了的我”。 在现代中国的关键时刻,沈从文为自己的精神状态留下一页痛苦的自白。这篇散文之所以让我们低回不已,是因为体现了沈最错综复杂的抒情面向:从寻常不过的经验里引发诗兴,因珍爱的事物无可避免的崩坏而生的“预期的乡愁”(anticipatory nostalgia),还有如影随形的死亡欲望,都让他的危机感增添一层诡丽的色彩。更重要的是,沈从文这篇散文留下了精准的时间记录:1949年5月30日晚上10点。这是指向未知天启的神秘一刻。 1949年7月初,全国作家协会举行第一次会议,沈从文却被拒于门外。中华人民共和国成立之后,沈从文虽然努力重新拾笔写作,却发现自己已跟不上时代氛围,也不知如何配合新政权的要求。1950年,他被派往历史博物馆工作,文学名声就此湮没,逐渐不为人知。 沈从文与共产主义革命的遭遇几乎像是一则寓言,述说了许多像他一样的“落后”作家的共同命运。但他的遭遇又岂是一则寓言可以道尽?如果将其置于更大的脉络下检视,我们看到一幅复杂的图景。沈从文是三四十年代最著名的乡土抒情作家,虽然日后被贴上现代主义者和自由派的标签,事实上他一直特立独行,自有一套主张。抒情叙事让他博得盛名,但早在1949年之前,他就已经对这一套笔法感到不满。抗战期间,他一再寻求突破,却未竟全功。战后政局不稳,乱事频传,使他更加陷入困境。与此同时,他的婚姻也出现了裂缝。不论是政治还是文学,他看不到未来的方向。在四面楚歌的困境下,他走向自杀一途。 对沈从文而言,现代中国人历经战争、意识形态及种种社会危机,以至于深陷或充满妄想、或麻木不仁的精神危机中。他认为这种危机远比现实困厄更加可怕,最后必会摧毁中华文明。解决之道,在于重建“抽象的价值”。在他看来,诗是表现“抽象价值”的最佳媒介。沈从文心目中的“诗”不仅仅是精致的语言形式而已。他认为除了文本呈现之外,诗也展现在生命中的重重层面,包括视觉与听觉的表达,因此,“一切艺术都容许作者注入一种诗的抒情”。最好的诗淬炼感官印象和精神境界,使之趋近某种天启,甚至见证“神在我们生命里”的境界。 …… “(沈从文)很敏锐地意识到艺术创作和历史劫毁之间的界限何其薄弱;面对命运的拨弄,人类的抗争也只是徒然。沈从文悲观的心态是他“创伤症候群”的一种表征,而这又可以追溯到他念兹在兹的楚文化最原初的挫败。抚今思昔,沈从文再度发现自己被推到历史深渊的边缘,只是这一次他找不到回头路了。” 1947年2月,沈从文收到一位年轻诗人朋友寄来的诗集。展读之余,更吸引沈从文的反而是诗集里的木刻版画插图。他发现那些插图“充满了一种天真稚气与热情大胆的混合”,觉得那些插图“不仅见出作者头脑里的智慧和热情,还可发现这两者结合时如何形成一种诗的抒情,对于诗若缺少深致理解,也即不易作到”。他对插画家的身份感到好奇,经过打听,发现那位插画家竟然是表兄黄玉书的儿子黄永玉(1924— )。这个巧合让沈从文百感交集,因此写下《一个传奇的本事》(1947)。 黄永玉是中国美术史上家喻户晓的人物,但在1940年代,他只是个默默无闻的青年艺术家。黄十二岁离家追求梦想,与沈从文少年离家竟出奇地相似。他历经许多波折来到上海,加入木刻运动的行列。1934年黄永玉曾见过沈从文一面,但在沈发表《一个传奇的本事》之前,两人未曾会面。借由书信往来,沈从文才得知黄永玉多年的生活困顿,以及黄玉书夫妇的不幸。黄家的遭遇使沈从文得以从另一视角回顾家乡湘西两百年来所经历的种种变迁。 黄永玉的木刻版画因此形同触媒,引发沈从文追忆往事,包括家乡的历史以及现代艺术的命运。黄永玉的木刻版画虽然精彩生动,在沈从文看来却不免感到一种“异常痛苦”,因为这些画正印证了“命运偶然的惊奇”。乡人当中,很少有人能像黄永玉这样,尽管历经艰辛,最终还能幸运地展现自己的才华。沈从文想起黄永玉的父母也是艺术工作者和教师,就像许多同代人那样,他们时运不济,白白浪费了才华与生命。沈从文提出一个严肃的问题:如果黄玉书夫妇的遭遇令人嗟叹,那么从晚清到民国时期的湘西,又有多少同辈子弟曾经怀抱梦想,企图改变自己和家国的未来,却壮志难酬,含恨而逝?他们岂不一样值得同情? 书写黄永玉的同时,沈从文也注意到木刻运动的发展。……黄永玉在三十年代末抵达上海时,木刻运动早已建立理论与实践的规范,成为左翼艺术的标记。黄永玉对这些规范并无异议,但他的作品表现毕竟与他人不同。除了刻画政治议题之外,他也力求独创,从民间艺术汲取营养,寻求民族传统风格。根据木刻运动领袖李桦的说法,黄永玉的画“蕴蓄着一种浓郁的童话般的情调,使每幅简朴的画面浸透于愉快的,天真的,诗意的意境之中”。 沈从文对黄永玉版画的看法与李桦相似,但视角有所不同。沈对这位年轻艺术家的评价是:“从那幅精力弥满大到二尺的‘失去乐园’设计构图中,从他为几个现代诗人作品所作的小幅插画中,都依稀可见出父母潇洒善良的禀赋,与作者生活经验的沉重,粗豪与精细同时并存而不相犯相混,两者还共同形成一种幽默的雅典。”如此,黄永玉的作品让沈从文得以将心中的抒情块垒予以具象化。 沈从文因黄永玉而与木刻运动其他成员重新展开对话。双方虽然都认同木刻版画具有独特的力量,可以作为现实的见证,但是“现实”该如何被体现,如何被铭刻,始终是个争议不断的问题。大部分版画家都急于以直接而耸动的手法描绘社会乱象,或表现政治情感,但沈从文呼吁画家务必正视版画的风格与抒情特质。换句话说,政治主题的刻画是一回事,版画的内在要能捕捉时代情感,如此方能激起更多回应。在此,沈从文的“抒情考古学”或许可以找到一个比拟:就像版画家在木板上层层雕凿,镌刻点线光影,创造视觉效果,抒情考古者面对历史也必须多方深耕浅掘,找出深藏其中的重重脉络,才能让真相在深浅不同的层次中逐渐浮现。 在沈从文看来,黄永玉的作品不仅批判现实或怀想一方梦土,刻画历史的本然或应然而已。相对于此,黄永玉设计图案、线条、套色与雕刻的手法其实就是召唤记忆的行动;他借由自己的作品带领他的观众进入记忆深处。他刻画的场景无论是欢舞的苗寨儿女、呼鸡赶鹅的村民、玩具摊边打盹的老妇,或太阳下对坐弄笛的祖孙,这些画面召唤的不仅是乡愁,而且还是一种先行“预期的乡愁”。黄永玉(沈从文)寻找的抒情不仅是对往事的追忆,更是追忆所触动的一线灵光,这灵光足以让困于现实的我们启动对未来的想象,创造种种“在未来也会被回忆”的情怀。换句话说,黄永玉那些牧歌式的插图之所以有力量,不仅因为这些插图“证明”了什么历史经验,更重要的是,这些插图激起读者或观众“回到未来”的期许,包括弥散的灵感、被忽视的预言、错失的机会。这些灵感、预言和机会的意义总是要等到现在才豁然开朗,然而现在却又无从让其实践,必须诉诸将来。  1948 年黄永玉为沈从文《边城》所作木刻版画插图 黄永玉的作品让沈从文想起黄玉书的命运,他是黄永玉的父亲、沈从文的表哥。1921年,沈从文在常德遇见黄玉书,他当时是个满怀理想的青年艺术家。其时两人处境窘迫,无所事事地困在一家小客栈里“打发日子”。后来黄玉书恋上一位修习美术教育的女子,沈从文代笔三十多封情书,三年后有情人终成眷属。然而这段浪漫情事并无美好结局。黄玉书夫妇因家庭重担与社会动乱而筋疲力尽,从此与梦想绝缘。1937年,表兄弟再度见面,黄玉书已沦落为军中办事员,疾病缠身;黄六年后病逝。 沈从文从黄永玉的版画插图中看到一个家庭的辛酸,也看到一整个世代青年的寓言——他们受到五四精神启发,却终被时代所背叛。但沈从文的诠释并不仅止于此。他追忆的范围不断扩大,及于近几个世纪以来家乡子弟所卷入的社会动乱和战争。历史上湘西男子一直以任侠精神知名,他们热爱乡土、重视荣誉,充满了浪漫勇气和理想主义。到了现代,这样的精神特质促使无数青年男子从军,形成“筸军”无可匹敌的传奇。然而,不论出于军事还是政治原因,筸军一再被国民政府征调到最危险的战区,有时甚至没有给予适当的装备。结果可想而知——数以千计的筸军死于战争。抗战到了第六年,“年纪从十六七岁到四十岁的人,大多数已在六年消耗战中消耗将尽”。在沈从文笔下,筸军最后是“在极暧昧情形下”全军覆没。 一支向来以骁勇善战,在体力和士气两方面都无可匹敌的军队,究竟如何在那么短的时间内彻底被打败?根据多方消息来源,沈从文推测筸军溃败的原因与其说是策略错误与军备不足,不如说是“由于‘厌倦’这个大规模集团的自残自渎, 因此解体”。“尽管有各种习惯制度和集团利害拘束到他们的行为,而加上那个美式装备,但哪敌得过出自生命深处的另外一种潜力,和某种做人良心觉醒否定战争所具有的优势?一面是十分厌倦,一面还得承认现实,就在这么一个情绪状态下,我那些朋友亲戚,和他们的理想,便完事了。” 沈从文深入思考那种神秘的、迫使筸军走上绝路的自毁冲动:眼见前头没有任何希望,筸军要维护自尊的唯一途径只有自我毁灭。对沈从文来说,随着筸军的覆亡,湘西的某种典型特质,例如族裔的自豪、浪漫的侠情、幻想的欲望等也随之灰飞烟灭。由于沈从文与筸军都来自湘西同一块土地,他无可避免地预感筸军的遭遇也会发生在自己身上,而且最终也会发生在他那一代所有中国人身上。他以一种预言的笔调写道: 任何社会重造品性重铸的努力设计,对目前情势言,都若无益白费。而夙命趋势,却从万千挣扎求生善良本意中,作成整个民族情感凝固大规模的集团自杀。 虽然如此,文章末尾,沈从文刻意保持乐观的笔调。他认为湘西固然大势已去,中国的未来也不容乐观,但是有识之士仍应知其不可为而为,从土崩瓦解的文化与艺术中抢救“抽象的价值”。他认为“这只是一个传奇的起始,不是结束”。而这个新希望的开始,就寄托在像黄永玉这一代年轻艺术家身上。 不过从沈从文叙述整体的语气来看,他毕竟有些言不由衷。在他述说黄永玉、筸军与现代湘西的故事时,他的语气多半是悲观的。他很敏锐地意识到艺术创作和历史劫毁之间的界限何其薄弱;面对命运的拨弄,人类的抗争也只是徒然。沈从文悲观的心态是他“创伤症候群”的一种表征,而这又可以追溯到他念兹在兹的楚文化最原初的挫败。抚今思昔,沈从文再度发现自己被推到历史深渊的边缘,只是这一次他找不到回头路了。 黄永玉的艺术作品真能拯救像沈从文这种具有(自我)毁灭意识的人吗?“抽象的抒情”是否真能跃得过历史深渊?黄永玉牧歌般的版画似乎折射出一道梦想的幻影,但这一梦想不曾实现,也永远不会实现。难怪沈从文一看到那些木刻版画会觉得“异常痛苦”,即使那些画表面充满天真和热情。沈从文呼吁的“抽象的抒情”内里隐隐然有绝望的影子。与其说《一个传奇的本事》讴歌黄永玉的艺术生命力,不如说更像是沈从文预写了自己的挽歌。 “直到二十年后的1949年,沈从文才了解那一瞬间已是未来一切的开端,包括爱情、文学、“抽象的抒情”。然而吊诡的是,历史的后见之明让沈从文(以及我们)理解,这一瞬间也同时注记了未来一切崩毁的开始。看着张兆和在遥远的过去凝视着镜头,沈从文“看见”了他自己身处的危机。照片提醒他:1929年张兆和拍照的时候他是个“局外人”,1949年的他依然还是个局外人。” 1948年年底,沈从文受到左翼人士轮番攻击,陷入情绪危机,不能自拔。1949年年初,他因为“病得很严重”,被送到清华园静养。他的绝望在写给妻子张兆和的信,或旧作的题词里展露无遗:“我应当休息了,神经已发展到一个我能适应的最高点上。我不毁也会疯去。”“灯熄了,罡风吹着,出自本身内部的旋风也吹着,于是熄了。一切如自然也如夙命。”“给我不太痛苦的休息,不用醒,就好了,我说的全无人明白。没有一个朋友肯明白敢明白我并不疯。”“这是夙命。我终得牺牲。……应当放弃了对于一只沉舟的希望,将爱给予下一代。”“终于迷途,陷入泥淖。……只能见彼岸遥遥灯火,船已慢慢沉了,无可停顿,在行进中逐渐下沉。”以往沈从文常以河流与船只作为文学意象,但现在这些沉船的描写,无疑为他的创作,甚至性命,埋下了悲剧性的伏笔。1949年3月28日,沈从文企图结束自己的生命。 关于沈从文为何自杀,向来有很多解释。他三十年代的作品中已经不乏自杀主题,四十年代初他曾因写作及其他挫折,产生自杀的想法。最近的研究指出:他出现自杀念头的时机,恰与传说的婚外情倏然而止的时间相符。当然,沈从文恐惧政治迫害的传言也早有所闻。但驱使沈从文走上绝路的,应该还有更具说服力的理由。钱理群指出,沈从文不是唯一(试图)自戕的现代作家。在历史危机到来的时刻,作家学人如王国维(1877—1927)、乔大壮(1892—1948)等都曾选择极端的手段来护卫自己的文化气节或生命寄托。 或许有人会谴责沈从文是个时代的落伍者。毕竟1949年的革命强调除旧布新,翻身重生,沈从文之流俨然是故步自封、不进则退了。但沈从文的“时代错乱”(anachronism)也许透露出更多有关中国文学现代性的问题。他杂糅不同时代和风格的立场,似乎有意以退为进,反而比那些自诩走在历史前端的同辈更加桀骜不驯,更加“现代”。在共产党胜利的前夕,他早已看出“历史”远比照表操课的“启蒙”和“革命”更为深邃复杂。面对现代性种种互相龃龉矛盾的力量,沈从文无从突破之余,试图以最激烈的反面手法——自我毁灭——来伸张个人的自由。 1948年年初,沈从文发表了一篇名为《苏格拉底谈北平所需》的文章。在这篇文章里,他把北平这座“历史性之名都大城”想象成花园,园中遍植花草树木,主事者多为建筑师、剧院工作者、音乐家。城内广播的不是政治文宣,而是贝多芬的音乐;警察管理的不是意识形态,而是园艺与公共卫生。沈从文进一步建议将美术学校改制为纯艺术与应用美术两院制学院。院长由哲学家兼诗人担任,课程包括中外文学、哲学、鉴古学、民俗学与音乐。在1948年的中国,这篇文章如果不被视为异端邪说,也是自由主义者的胡言梦呓。话说回来,尽管这篇文章充满乌托邦幻想,沈从文其实相当清楚北平的未来以及他自己将会面临的遭遇。 就这样,沈从文走向绝境的“舞台”已经架设完成。然而引人注意的是,沈从文的自毁行动有可能是由一个再家常不过的事件造成。1949年3月26日,沈从文无意间看到妻子张兆和摄于二十年前同一天——1929年3月26日——的一张照片,他随即陷入那张照片的世界里。说来幸运,那张照片历经1949年后的无数动荡,竟能幸存下来,让我们得以按图索骥,一探究竟。 照片摄于1929年3月26日,影中人张兆和当时是上海中国公学二年级学生。她与八位篮球球员、两位男教练合照。照片后沈从文题了两行字: 十八年兆和在吴淞学校球队(执球)。从文三十八年北平。 三十八年三月廿六在北平重阅仿佛有杜鹃在耳边鸣唤。从文。 这两行文字可能是沈从文那次企图自尽之前,所留下的最后文字记录。  沈从文究竟从这张照片“看”到了什么,竟触发他寻死的念头?照片里,张兆和坐在前排中间,手持篮球,显然是球队的核心人物。球队后为一栋西式建筑物,四扇大门紧紧关闭。张兆和、球队队员、两位男性教练都直视镜头。张兆和的形容优雅,神态自若,俨然是篮球好手。篮球在当时是项摩登运动,显非沈从文所能擅长。再则,张兆和身边多人环绕,甚至卫护,仿佛随时都可以来一场比赛。最引人注目的是,张兆和手中篮球写着一组数字:1929。 1929年,年轻的沈从文刚到中国公学教书。他爱上学生张兆和,如醉如痴,但张兆和无意于这位年轻教师,何况两人背景有云霄地壤之别。张兆和出身苏州名门世家,个性活泼,热爱运动。沈从文是个常自嘲所谓的“乡下人”,但他的阅历却不是张所能想象于万一。这位“乡下人”对张兆和一见倾心,誓娶其为妻。那一年,沈从文写了许多情书给张兆和,同时以她为灵感来源,创作多篇脍炙人口的爱情小说。为了赢得心上人,他无所不用其极,甚至扬言要自杀殉情。张兆和最后接受了沈从文,两人在1933年结为眷属。 我们不知道这张照片的来源,但从沈从文在照片后的题词,可以想象他二十年后重看这张照片的感受。对沈从文来说,1929年的张兆和仍然是个难以企及的欲望客体;她是缪斯的化身,让他时而痛苦,时而欢欣。他与张兆和少有共通之处,但张活泼的身影、黝黑的肤色让他着迷不已。他以张为原型,创作了多篇小说中的女性形象,例如三三、翠翠、萧萧、么么,其中尤以《边城》女主角翠翠最为重要。到了1949年,沈从文的文学事业已然中断,他与妻子的感情也历经数次起落。张兆和无法了解,国难当头之际,为何沈从文还如此执迷于审美抒情的抽象思考。事实上,沈从文此时深为神经衰弱困扰,而张兆和与他们的孩子却对革命充满好奇,热切期望历史展开新的一页。 照片的正反两面因此相互凸显,也瓦解彼此所承载的历史和情感意义。张兆和的影像在照片正面,沈从文以文字在照片背面留下他的痕迹;照片正面里的张兆和与队员正在欢庆1929年,照片背面沈从文则写下了时间流逝、人事无常的感慨。篮球上的数字“1929”,或可视为如罗兰·巴特(Roland Barthes)所谓的“刺点”(punctum),无意中点出那些令人觉得痛苦的物事。1929年的沈从文刚“移植入人事复杂之大都市”,“毁碎于一种病的发展中”。对1949年的沈从文而言,那张照片在他眼前重新建构了一个虚幻的过去,让他像个闯入者般,又走入1929的历史时空;他仿佛通过镜头,窥视着一位摆好姿势,正等着拍照的女子张兆和。沈从文捕捉了一个意外的瞬间,这是天真的瞬间,也是神秘的瞬间,因为拍照当时两人的爱情故事刚刚萌芽。直到二十年后的1949年,沈从文才了解那一瞬间已是未来一切的开端,包括爱情、文学、“抽象的抒情”。然而吊诡的是,历史的后见之明让沈从文(以及我们)理解,这一瞬间也同时注记了未来一切崩毁的开始。看着张兆和在遥远的过去凝视着镜头,沈从文“看见”了他自己身处的危机。照片提醒他:1929年张兆和拍照的时候他是个“局外人”,1949年的他依然还是个局外人。 …… 张兆和的照片或可视为一个场景,向沈从文展示诱惑,也揭露他的创伤。说是诱惑,因为照片里的那一刻是沈从文生命里最可望不可即的爱情萌发时刻;说是创伤,因为照片是一个已经凝固——逝去——了的生命片刻,是一闪而过的刹那,也是恍如隔世的警讯。1949年春天,沈从文困居北平,既失去可以给他安慰的知音,也没有可以返回的“故乡”。重看那张1929年的照片,与其说给他带来压力的缓解,不如说让他产生不如归去的念头——面向死亡的回归。在幻觉中他听到杜鹃的悲鸣,看到翠翠的身影,张兆和留在照片上的年轻身影,看来就像爱神(Eros)和死神(Thanatos)的化身,充满诱惑,也充满致命的吸引,召唤他走向另一个世界。 “在沈从文的家书和图画里,隐藏着某种比生存策略更为深沉的东西。我们知道船与河流是沈从文“想象的乡愁”的核心主题。虽然沈从文的船在1957年再度出现在给张兆和的信中,但我们注意到这艘艒艒船已经从当年家乡的河水转移到上海的苏州河。我们不禁要问:沈从文是否还有可能,让他的船回航故乡——他心中的梦土?” 五十年代的沈从文逐渐适应了历史博物馆的研究工作,与文学圈慢慢失去联系。他仍然怀抱着重回文学圈的梦想,但已经学习与时代妥协。这段时期他其实写了不少“抽屉里的文学”,最好的作品主要是家书。他的家书语气平易、感情亲密,与当时台面上的文学迥然不同。从这些家书中,我们见证了一位文学创作者因为种种不得已而中止创作,但他对家国、历史、文学的态度有不能已于言者的想法,微妙之处,在在耐人寻味。一封1957年5月2日的家书可以作为讨论的焦点。 1956到1957年间,沈从文三次到南方出差。自三十年代以来,他就有在旅途中写信与妻子分享所见所闻的习惯,也时常于信纸空白处画上有趣的事物,例如在苏州看到的垃圾篮兼痰盂,在山东看到的戏棚,以及家乡的风景地貌等。1957年5月2日,他从上海寄信给张兆和,信中绘有三幅插图,画的是苏州河上的外白渡桥。他当时寄住近河的一座旅馆,插图所绘正是房间看出去的窗景。    第一张图(图三)里,画面左上角是人群拥挤的外白渡桥,右边则是四艘大小不一的船。图片上的说明文字写着“五一节五点半外白渡桥所见”,然后是一段较为详细的描述: 江潮在下落,慢慢的。桥上走着红旗队伍。艒艒船还在睡着,和小婴孩睡在摇篮中,听着母亲唱摇篮曲一样,声音越高越安静,因为知道妈妈在身旁。 第二张图(图四),桥上依然挤满游行的人群与观众,但是画面右边只剩一艘船。说明文字是“六点钟所见”: 艒艒船还在作梦,在大海中飘动。原来是红旗的海,歌声的海,锣鼓的海。(总而言之不醒。) 第三张图(图五),桥和桥上的人全皆不见,代之以一笔如烟的线条。但是那艘孤单的艒艒船上,船尾却有个小小的人,拿着渔网正在捕鱼。这张图,沈从文并未注明时间,只有简单的说明文字: 声音太热闹,船上人居然醒了。一个人拿着个网兜捞鱼虾。网兜不过如草帽大小,除了虾子谁也不会入网。奇怪的是他依旧捞着。 早在三十年代开始,沈从文就养成在家书中画图“作注”的习惯。例如1934年出版的《湘行散记》,他一开始就提到出门除了书,也会带一盒彩色蜡笔,方便一路对景写生。他画的多幅插图,主要都是湘西的山水。这些插图相当精致优美,由此可以见出他的绘画天分。 沈从文的插图大部分都是在信中与张兆和分享他所见的景物,那是他们夫妻之间的特殊“语言”。1957年的三张插图是这种亲密沟通的精华。这几张图与之前所绘有所不同。早年的插图都是信手画下的小景小物,但是1957年所画的则是连续性的景象,特别强调作画的时间,又附有文字说明。沈从文似乎想借这三张图向张兆和以及他的假想读者说故事,一则关于一艘拟人化的小船如何在白天撑过桥上的喧闹,到了晚上,当所有人事都消失如烟,终于得到平静的故事。 在信里,沈从文提到作画灵感来自前一天从旅馆房间看出去的景象。但这几张画也可以当作寓言加以解读。5月1日那天正是国际劳动节,因此一整天都有参加游行的民众挤在桥上,呼喊口号与唱歌的声音此起彼落。与此形成强烈对比的是河上孤单的艒艒船,在船里睡觉的婴儿,还有在夜里起来工作的渔夫。除了对比之外,我们甚至可以将此图景放在历史脉络里,推论其中的政治意涵。1957年5月1日不仅是“五一”国际劳动节——社会主义历法中的重要时日,也正好是中国政治发展的转折点,即所谓“百花齐放”运动。1956年5月2日,毛泽东制定这一运动的纲领,第二年的2月27日发表公开演说,呼吁人民发表对国家建设有益的评论。这吸引了成百上千的知识分子参与,随后数周批判性的言论此起彼落。这一运动散发的自由气氛很快吸引了毛泽东及其从者的注意。1957年4月30日,毛泽东表示他对“百花运动”的保留态度。第二天,也就是5月1日,《人民日报》刊登了《中共中央关于整风运动的指示》。 我们没有证据显示沈从文是否曾读过1957年5月1日《人民日报》发布的这篇指示。但我们可以推测,历经多年风雨后,沈从文已经是个谨慎的观察者,对政治的起落绝不掉以轻心。他在旅馆窗前所看到的景象——白天民众蜂拥在桥上欢庆“五一”劳动节,夜里只剩下一艘艒艒船孤单地留在黄浦江上——必曾触动他的心弦,促使他思考面对政治的自处之道。 …… 沈从文这三张插画,显示他刻意抽离时空因素,以成全自己一方风景——他的心灵风景。借由第三张画里的孤舟和渔夫,他似乎表明自己已经找到一个方法来应付现实。记得在四十年代末期,他把自己比喻为沉舟。但在1957年5月2日的那封给张兆和的信里,他写道:“这些艒艒船是何人创造的?虽那么小,那么跳动——平时没有行走,只要有小小的波浪也动荡不止,可是即到大浪中也不会翻沉,因为照式样看来,是绝对不会翻沉的!” 在沈从文的家书和图画里,隐藏着某种比生存策略更为深沉的东西。我们知道船与河流是沈从文“想象的乡愁”的核心主题。虽然沈从文的船在1957年再度出现在给张兆和的信中,但我们注意到这艘艒艒船已经从当年家乡的河水转移到上海的苏州河。我们不禁要问:沈从文是否还有可能,让他的船回航故乡——他心中的梦土?  这一问题导向我最后一个论点。艒艒船上孤独的渔夫很有可能为沈从文提供了一个不可思议的喻象,让他连结过去与现在、想象与现实。苏州河上的这艘小船让我们联想到“渔隐”——传统中国绘画重要的主题之一。元朝遗民画家即对此主题有动人表达。比如元代四大画家之一吴镇(1280—1354)的《渔父图》等,通常描绘独钓的舟子,或漂荡水中的渔船,一种高远缥缈的氛围油然而生。 “渔隐”也是“潇湘山水”——传统山水画重要类别之一——最常出现的主题。“潇湘山水”可以追溯到唐朝,一般意指中国文人想象中的理想所在。但潇湘其实有其特定地理源头:潇水和湘水的源头都在湘西,也就是沈从文的故乡。  吴镇,《渔父图》(上海美术馆) 如果以传统孤舟渔子这一主题来总结上述沈从文的三张家书插图,我们可以引申出更多意义。这些插图一方面暗示沈从文尚友古人,与历代文人画家灵犀相通;另一方面也借“潇湘山水”引譬连类,遥想家乡风景。然而他的追寻有其反讽意味,因为1957年他画中的苏州河一点也不像理想中的“潇湘山水”或湘西。而且他笔下的渔夫不在邈远而充满抒情氛围的江上捕鱼,而是在混浊的苏州河上捞虾。更重要的是,在社会主义的光天化日下,哪里有“渔隐”的可能?“渔隐”遗世而独立,岂不自绝于群众,自绝于人民? 虽然如此,沈从文还是借一个无视白日喧哗、中夜独钓的渔人,打造了他自己(想象)的时间与空间。他知道这样的追求几近缘木求鱼,但他有保持希望的理由。诚如他给张兆和的信里述及艒艒船: 它们的存在和大船的彼此相需的关系,代它想来也有意思。动物学中曾说到鳄鱼常张大嘴,让一种小鸟跳进口腔中去啄食齿间虫类,从来不狠心把口合拢。这种彼此互助习惯,不知从何年何时学来。 于是在第三张画里,沈从文让所有有形事物全消失于无形,只留下一个渔夫,夜半独自垂钓。我们不知道这个渔夫来自何处,也不知他如何生活。但对沈从文而言,天地玄黄,在那惊鸿一瞥的瞬间,渔夫似乎指点某种东西,远远超乎眼前可见可感的现实。那渔夫似乎垂钓在时间的河流上,准备引领我们随他溯游而上,苏州河、扬子江,再到荆楚大泽、纵横交错的潇湘源头。他甚至可能带着我们到一处传奇的所在,在那里,据说曾有舟子发现了桃花源——传说中位于湘西的乌托邦。 或者更遥远的,那渔夫是否会带领我们来到中国抒情文化的源头,倾听两千年前楚地的一位逐臣与渔父的对话?《楚辞·渔父》有云,屈原既放,“游于江潭,行吟泽畔”。他遇见一位渔父,渔父问他:“何故至于斯?”屈原答道:“举世皆浊我独清,众人皆醉我独醒,是以见放。”渔父听了,唱道: 沧浪之水清兮, 可以濯吾缨; 沧浪之水浊兮, 可以濯吾足。 遂去不复与言。 (责任编辑:admin) |