|

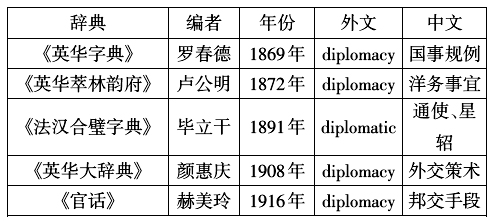

三、“译介模式”及其方法论反思 中国近代的知识体系源自于对西学的翻译、采纳和消化,西学东渐的思想传播过程体现为域外核心语汇的译介和正名,这也是文化现代性的重要维度。大量西学术语(如ethics、aesthetics、metaphysics)翻译传入、落地生根,担负起文化使命,并为近代中国的文化运动提供了直接的思想支持和理论资源。诸如严复翻译赫胥黎的《天演论》给中国知识界带来的冲击,并影响造就了一代学人。“近现代中国新思想迭出,而新思想无不仰赖新语汇表述新概念……没有新语的创制,新思想便无从产生与传播。”[20](P.616)时代话语嬗变的轨迹亦有效擘证出思想是经由翻译以及跨语际实践(translingual practice)来完成落地、对接及生成的,从这一维度上来说,关键词的译介、生成、演变和发展构成了中国学术话语的衍变历史。譬如“叙事”这一概念被认为是作为20世纪新批评和结构主义文论兴起而成为“叙事学”的关键术语,并作为批评方法论被译介引入至国内学术界,很快被视为表征着新时期文学批评理论转型演变的一面镜子。而杨义先生则提醒我们在关注或引进西方文艺理论的同时,也要“返回中国文学本体,从中国文化的优势中开拓思路,以期发现具有中国特色的,也许相当为西方理论家陌生的领域”[21](P.9)。秉持这一思路我们重新检视中国传统文论,不难发现,虽然“叙事”没有在中国文论话语中形成一个成熟的学科,但是“叙事技法”却并非是付诸阙如的存在。《史通》(刘知几)、《文心雕龙》(刘勰)、《文章指南》(归有光)、《文荃》(陈绎)、《文则》(陈揆)、《文史通义》(章学诚)、《艺概》(刘熙载)、《秋山论文》(李魃)当中都言及文学创作过程中的“叙事文法”,包括总叙、铺叙、正叙、略叙等,而刘熙载更是将之细化为十八种并分别论证,正是有基于此,笔者笃定认为中西文论叙事话语展开对话兼具可能性和延续性。 但同时,我们也应该认识到词语本身并非是价值中立的表述,语言的跨语际实践使得意义的指涉出现偏离、变形和错位,而不同的文化语境使得不可通约的“巴别塔”现象成为基本事实,从译介的角度来说,许多概念是很难找到与之相对应的“异邦相等词”(equivalent word),就是说语言概念之间既有通约性和同一性,也具有意义的不确定性和译介的不可能性,在不同语境中的强制性翻译而带来的陌生性,将会构筑成一道坚硬的语言篱笆,在此前提下,龙种则也可能蜕变为跳蚤。就此,王国维曾经激烈批判过辜鸿铭翻译的《中庸》,认为其匮乏历史洞见并削足适履般造成了固陋和欺罔的尴尬局面。“使得西洋形而上学中空虚广莫之语,充塞于译本中。”[22](P.82)所以,我们提到“互译性”的前提条件必定是语言词汇的透明性、可译性。而在跨语际实践和对话中,关键词言说带有不可替代的文化烙印,譬如汉语中谈到“明白”二字,大家想到的是英文中的“understand”,但是面对“虚室生白、自知者明”时,可能这种对应性就不存在了。汉字所具有的象形和表意功能逾越了文字自身的语义部分,这种“超语言指涉”(extra-linguistic reference)使得“意在言外”成为文本的事实存在。再如中国的“道”就不能翻译为way或者speak,而只能翻译为DAO;论语中有“志于道,据于德”;《道德经》中有“道生德蓄”,道是根源,德是本性。所以,经由庄、玄、道、佛等诸家学说的阐释解读,道从具体的“道路”名词指涉抽象为形而上学的法则、规律。我们对关键词的意义解读如若忽略了词语具体的文化语境和发生现场,而一味依赖非语境化的考辨训诂,则恐怕会重赴“词语的深渊”。而言及西方文化语境中的“星座”(constellation)一词,人们大多头脑中会浮现一群少男少女无聊之时的占卜星象。但是作为社会文化关键词,“星座”在本雅明那里呈现出完全不同的含义。他在1932年的论文《论占星术》中,将“星座”当作一种认知视角,是对现象世界既有秩序的重组。“星座”呈现的是文化意义场域性关联,正如浩瀚星空中的星座分布一样,各个星座都有数颗闪亮的代表性星星,它们的周围环绕着各种亮点来标记自己的存在形状。每个星座都带有模糊散乱的“播撒性”位置特征,其规避着本质主义的严整定义,带有强烈的后现代象征意味。 不仅如此,关键语汇的意义嬗变不仅源于文化价值观念的变迁,而且也和不同时期的翻译侧重相关,这实际上也体现出概念自身的发展过程,这一维度的关注视点不是追溯词源学、训诂学层面上的意义生成,而是探绎其在社会文化实践过程中的意义递嬗。我们下面以汉外辞典中“diplomacy”一词为例来看看各个时期译名的不同侧重。  由上述翻译实践不难看出,关键语汇的研究在很大程度上是可以标明词语在“理论旅行”中出现的意义附加,表现为文化碰撞中接受者对异质词汇的认同性变异,正如人们对陌生事物的理解往往是从自身的已有经验出发,还有一方面原因则是接受者考虑到理论的本土接受问题而采用的“改造”。上文中“diplomacy”一词的意义翻译过程对应亦是近代中国政治文化自我建构与复兴的历程,其不是单一的历史交替、光阴荏苒的过程,而是外域和本地、现代与传统、新知与旧识联结的过程。 当然,关键词的翻译过程却也内蕴着“宰制与对抗”的话语维度,这也成为许多学者争相关注的、饶有意味的文化实践。尤其是民族本源性文化完成对异域文明的“顺化”(accommodation)和“同化”(assimilation)后,将会在语言范围内重构表述和认知格局。这样在文化要素的转换过程中,语言信息的阙如、增加、变形等现象就成为常见。其中的一个重要表征即译者用自身的文化实践改写或者“吞并”了原著当中的文化表达,诸如严复用瑰丽奇崛的桐城派文言来翻译了《天演论》,令后世译者交口称赞。而林纾、包天笑迻译泰西百种,他们将一百多部外国文学作品翻译成文言文,并使得“自我诠释”类的翻译风格在当时风靡一时。当然,这种译者主观性很强的“节译”很可能使得原著“面目全非”。诸如蟠溪子在翻译《迦因传》时,照顾到国人的伦理观念而将原作中男女主人公未婚先孕、缠绵欢愉的情节尽数删去。而后林纾重译了此作品导致和蟠译本情节上有较大出入,以至于在读者中引起了较大反响。寅半生评价道“向读《迦因传》,深叹迦因之为人,清洁娟好,不染污浊,甘牺牲生命,以成人之美;吾今读《迦因传》,而后知迦因为人,淫贱卑鄙,弃人生义务,而自殉所欢,实情界中之蟊贼”。[23](P.228)而《格列佛游记》则从原本的政治揶揄小说转变为充满童趣的儿童读物。现代作品《小二黑结婚》被译介国外后,笔下的“三仙姑”反倒成为关注的焦点并被外国青年读者视为是最应该同情之人,这一接受立场大大超出了赵树理本人的心理预设。除此之外,就译者而言还存在着翻译过程中的“思想纯化”以及“政治收编”。当代翻译家邵荃麟在译介陀思妥耶夫斯基的名作《被侮辱与被损害的》时,曾经专门在书中尾部写了一个“译者后记”,花了很大篇幅来陈述陀氏作品当中的“不健康的”、“灰暗的”色调,并提醒读者们要有自己的阅读辨识能力,这无疑是为读者接受设置了一个先见预设,并以此来加强了思想意识上的引导作用。这也印证了德里达在《书写与差异》中的那个著名判断:“从某种角度说,译作会变成另一本书。即便最忠实原作的翻译也是无限地远离于原著。翻译是在一种新的文化中打开文本的崭新历史。”[24](P.72) 正如英国作家乔治·奥威尔所言,语言上的邋遢实则是思想糊涂的体现,而关键性概念的清理和明晰则是我们展开对话交流的前提条件,也是建构出学科对话知识平台的有效途径。关键词不仅被视为一个核心概念或重要范畴,还被视为一种文化历史进程的继续。威廉斯的先锋之功自然是后来研究者无法回避的“影响的焦虑”,但是二十世纪的文论思潮并非仅仅体现为单一“译介模式”的范式革新,而是呈现为枝蔓乱根又相互缠绕的多元方法论创新,这也是后现代时期“理论之后”(after theory)的基本表征。而我们所谓的传统既是对历史积层的解释,也是传统要素在新的文化语境中的生成和转换。在这种文化情境中,笔者提议再次回到威廉斯《关键词》当中的原初立场,即关键词关注的不是文化的“过往史”而是当代“效果史”,是在事件史、文化史、语言史的流转中,词语的意义发生膨胀增殖的过程,而社会演进的历史进程就表征在这些语词意义的递嬗变迁当中。 (责任编辑:admin) |