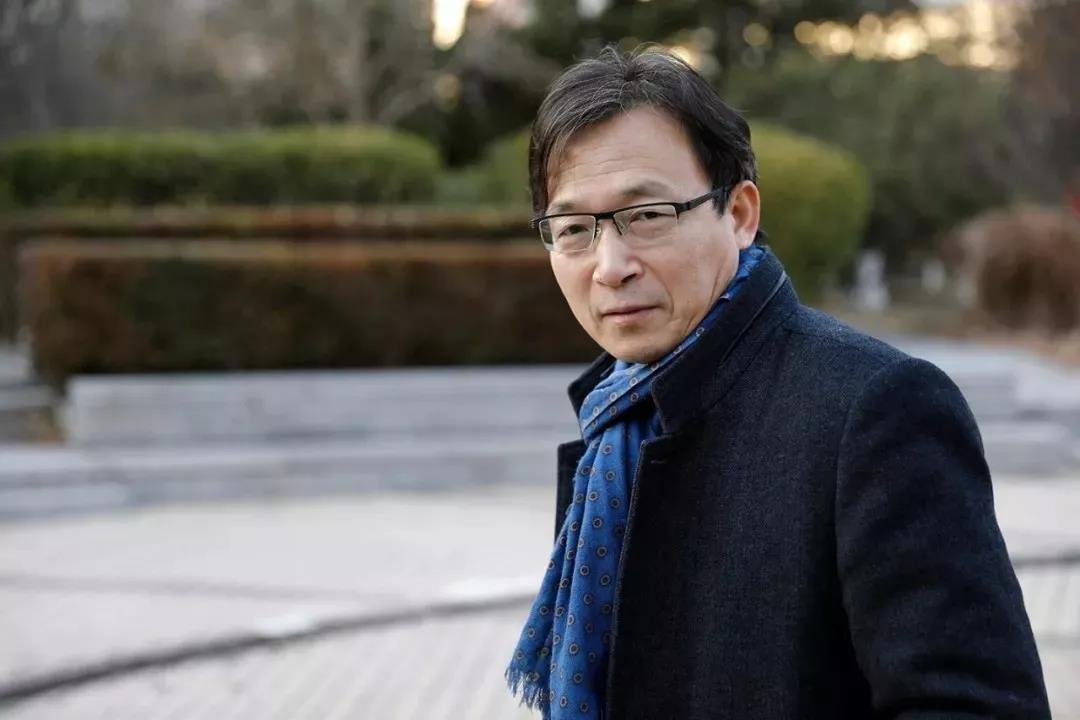

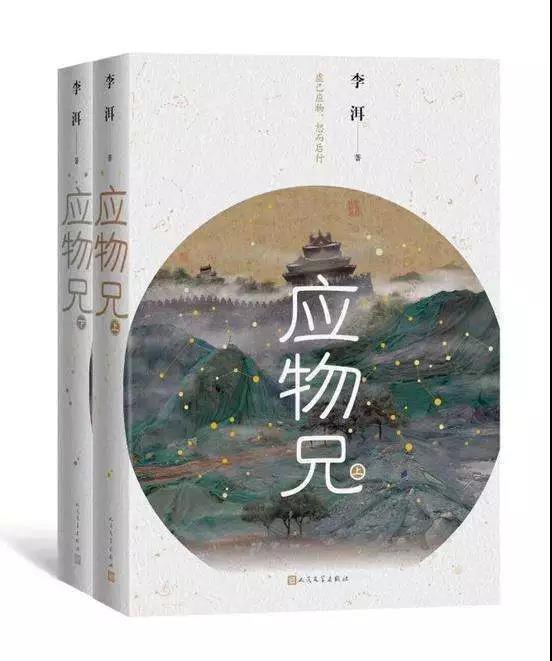

本文节选自“朝内166”文学公益讲座 “在历史和传统中穿梭——李洱对话德国作家费迪南德·封·席拉赫”速记 欧阳韬(人民文学出版社外国文学编辑室主任):今天特别感谢中信书店提供了这么温馨的环境,让我们一起讨论文学。我先介绍一下今天的嘉宾。 德国作家费迪南德·封·席拉赫先生,他也是德国著名律师,他的第一职业是律师,第二职业是作家。他是德国非常成功的畅销书作家,得过许多德国文学大奖。他的作品不但在德国,在世界各国也受到广泛欢迎,已被译成四十多种语言,他的新作《科里尼案件》中文版由人民文学出版社出版。  本文节选自“朝内166”文学公益讲座 “在历史和传统中穿梭——李洱对话德国作家费迪南德·封·席拉赫”速记 李洱老师,大家都非常熟悉,他是著名当代作家。李洱老师的《花腔》《石榴树上结樱桃》很早就被译成德文等语言,在德国等地非常受欢迎。最近李洱老师的《应物兄》出版,可以说好评如潮。  今天对谈的主持人王竞博士,《科里尼案件》的译者。她毕业于北京大学中文系,后在德国基尔大学获教育学博士,在德国莱比锡商学院获MBA学位,曾在德国康斯坦茨工业大学做助理教授一年,此后任法兰克福书展大中华区负责人及北京德国图书信息中心主任。现在王竞博士致力于中德文化交流,她现居汉堡,但一直穿梭在德国和中国之间,为中德文化、文学的交流做了很多贡献。 欢迎三位嘉宾的到来。接下来我把主持的话筒交给王竞博士,大家一起就历史、传统、文学创作等方方面面的问题来聊一聊。 王竞:我很幸运今天晚上向大家介绍这两位作家,除了我的提问,他们之间也有很多可谈,因为他们两个人已经称兄道弟了。现在我来说一下他们两个人,我理解的共同点。 第一,我们知道人民文学出版社刚刚出版了《科里尼案件》,这是席拉赫先生在德国文学界被评为当代德国文坛最重要的一部作品,已经翻译成差不多四十种语言,今年4月份将在德国由以前拍摄《香水》电影的制片公司推出年度大片。这是一本很薄的书,待会我们问他是怎么写的。《应物兄》很厚,这是两本貌似是两极的作品。 共同点是,席拉赫先生比李洱大两岁,他们各自都在对方的语种有出版。李洱的《石榴树上结樱桃》的德文版被默克尔看好,随后《花腔》又被德国另外一个大文豪称赞不已,席拉赫先生的《科里尼案件》是他的第四本译成中文的作品。他们都进入了对方的文学空间。 王竞:我讲讲这本书的内容提要。刚才大家看到的残暴的科里尼是一个意大利技工,他二战后到德国来生活了一辈子,在奔驰公司工作。他杀害了一个八十多岁的德国极有名望的工业主。他为什么这样残暴地杀人?这个案件后面就是席拉赫先生要揭示的德国战后司法部门的一桩极大的丑闻。 《科里尼案件》是德国现任总统非常爱读的,但是他提出一个非常刁钻的问题,他说席拉赫一定要写那么多残忍的事,他不能省掉一些残忍吗?我告诉德国总统说,其实我们也有这个问题,所以我们现在要问他为什么要写这么多残忍的细节。 费迪南德·封·席拉赫:李洱刚才朗读的这个残忍的片断,人死后还残暴不休是这本书当中唯一最残忍的部分,但是这个残忍是必不可少的,这段描写不能被省略,因为它代表着这个男人的一种愤怒。 我当了二十五年的辩护律师,主要是刑事案件律师。在成为作家之前,我作为律师看到作案现场的情景,就可以判断出犯罪者的心理。根据二十五年刑事辩护律师的经验,到现场如果发现一个尸体脑袋上只有一个枪洞,可以很快判断出这是一个冷酷的谋杀,可能为了钱财等。但是如果这个尸体上有二十几刀处刀痕,可以判断那不是为了钱财,而是为了复仇,为了嫉妒,为了冤屈等这样一些强烈的情绪。 王竞:李洱,你读了《科里尼案件》,你的感受是什么?因为我们光从这个书的厚薄分析跟你的还不完全是一个路数。 李洱:我先说一下我刚才读的最后这一段。这个人死了之后,他仍然在他脸上踩了几十次,鞋的后跟都踩掉,刚才他说出于更深远的原因。鲁迅也写过类似的场景,鲁迅说“大约一个多月以前,这里枪毙一个强盗,两个穿短衣的人各拿手枪,一共打了七枪。”鲁迅提出疑问:“不知道是打了不死呢,还是死了仍然打,所以要打得这么多。”席拉赫先生说当这个人死了之后,科里尼仍然在他脸上踩了很多次,跟鲁迅说的人死了之后打很多枪,都带有强烈的历史的惯性。 我觉得开头写的特别好,留下很多悬念。科里尼肯定是从历史深处走来的,从历史中走到现实中来,在现实的某一瞬间他突然爆发。这是刚才我朗读的一段。 一般来说,中国人看席拉赫这本小说类似于畅销书,但是所有的书,只要它能揭示人性深处那些复杂的东西,它就是重要的。我看这本书时感觉到,如果把它跟迪伦马特创作的悬疑小说比起来,能感觉到它是畅销书。但一部好的畅销书和一部好的中国人所说的纯文学作品,当中肯定有相通之处。 费迪南德·封·席拉赫:谢谢李洱。我想对李洱说一句话,也许不是现在最合时宜的。李洱读了《科里尼案件》,我读了李洱的《花腔》,这两本书有一个共同点。那就是,我们都在通过文学来寻找真理。如果谁还没有读李洱的《花腔》,请赶快补课。因为这部作品,李洱在德国文坛也成为一位重要作家。他在《花腔》里用三个不同的视角、三个不同的人物,各自表达自己对真相的追求,但最后我们都不知道现实的真理是在哪里。我不是在为李洱做广告,当我读李洱的书的时候我深深地感动,因为他写的也是我在《科里尼案件》里描写的最深的那部分东西,最核心的。 下面有两个概念,一个是真理,一个是所谓的真相。无论是李洱还是我,我们都在寻找什么是真理,什么是我们认为的真相。当我们用文学努力把它表达出来的时候,任务就留给读者自己来决定,无论是读了《花腔》还是《科里尼案件》,读者决定哪部分是真理,哪部分是所谓的真相。  《科里尼案件》 费迪南德·封·席拉赫 王竞:我们通过媒体知道《应物兄》写了十三年。这么薄薄的一本书,席拉赫写了多长时间? 费迪南德·封·席拉赫:为了写这本书我用了一生。也许大家都知道一点德国的历史有多么特殊和复杂,德国人都是带着很复杂的心情面对我们的历史。我们都达成了共识是,德国纳粹对人类犯下的罪恶,可能是整个人类历史上最深重的罪恶,最不可饶恕的。随着1945年战争结束,大家都认为德国已经进入了一个新的阶段,寻找一个新的开始。但实际的情况完全不是这样,这个新的开始还是一个以前的延续,就是在战后德国政府机关所有的重要岗位,从部长到任何行政公务员的重要岗位,几乎全部由以前的老纳粹继续留任。 大家会说为什么这样?因为战后不可能突然找到一拨新的人承担这种责任。就连德国的联邦大法官和各个州的法官,也几乎都是由原来的纳粹继续在战后担任这个职务,我们能对他们有什么期待呢?他们会对那些纳粹当中的大罪犯做出正确的裁决吗?还是做出相反的裁决? 之后发生了一个丑闻,也是《科里尼案件》这个故事的一个内核。一个在纳粹时期司法部工作的人,战争结束之后仍然在司法部任要职。他瞒天过海,骗过所有议员,只是修改了一条特别不引人注目的小法律条文,所有的议员都没发现这有什么问题,没有感受到它的危害性就过了。这个严重后果就是在德国的议会一致通过,因为大家都对这条稍微修改过的法律条文无知无觉,没有任何预感,它其实暗中保护了很多纳粹的大战犯、大犯罪分子逃脱法律惩罚。你们能想象吗?就是因为在这条被修改的法律的保护之下,很多带着杀人乐趣、在战争中屠杀很多人的纳粹罪犯,在战后没有受到任何惩罚。 大家可能没听说过这个说法,纳粹在战争中犯下的罪行叫“第一罪恶”,在战后通过司法丑闻这个错误犯下的罪行,在德国有一个公共的名词叫“第二罪恶”。在司法界大家都知道,随着岁月的流逝,职位被更新换代。直到不久前,新一代的律师和法官才能真正澄清这个错误。但是结果是什么呢?很多大的纳粹罪犯都已经死了,还有极个别的也已九十五六岁,一辈子活下来,没受到任何惩罚。 当《科里尼案件》作为小说出版之后,德国的司法部又重新成立了一个历史调查委员会,重新审定战后发生的这件丑闻,现在有了一些新的积极的进展。也许你们会问,德国战后“第二罪恶”这个丑闻包装在一个小说里面,对中国读者来说它有什么有趣的地方呢? 我们又回到李洱的著作《石榴树上结樱桃》,这本书也是默克尔非常推崇的李洱的第一部翻译成德文的小说。德国读者读李洱这部小说的时候,里面那种世界是非常陌生的,德国人几乎不懂为什么这些人是这样。但是除了这个世界之外,书中的人物,代表人性的那种共性和深刻性打动德国读者,是毫无障碍的。在《科里尼案件》中,完全有这样的历史内核,但是故事是完全虚构的,在这个故事当中人性的表达,无论是纳粹还是司法界对这种罪责的逃脱、不负责任,或者继续犯罪,这是在很多人性的痕迹当中都有共性的。 李洱:我不知道在座的朋友有多少人已经看了这本书,他其中写到,科里尼是一个退休的人,这个人为人处事非常好,邻居们认为非常好。有一天他进到一个旅馆房间,杀死一个富翁,而这个富翁也是为人非常好,对客户、对家人非常好。在所有人眼中这两个都是好人,杀人者和被杀的都是好人。而且杀人者在杀过人之后,非常冷静地走到大堂前台,对服务员说,400号房间,人死了。只说一句话。  李洱《应物兄》,人民文学出版社 接下来又写到,这个案子几乎是年轻律师莱能职业生涯中接到的第一个大案。他接到这个案子之后开始调查,但犯罪嫌疑人从头到尾都不说话,这个律师必须找到各种各样的档案材料,做各种各样的调查,才能为这个人辩护。在这个过程当中发现了事实,那个被杀的老者,那个富翁,是个为人非常仁慈的人,他在二战时作为德国军官被派驻意大利。在意大利的时候,如果一个德国兵被杀,德军就要杀死十个意大利人偿命。这种情况在中国历史上比比皆是,从春秋以来,在很多地方,无论在中国历史上还是在世界历史上,这样的事情经常在上演。 席拉赫先生通过《科里尼案件》这样一部畅销小说,触及了这个主题。当时这个杀手的父亲就是被这个富豪下令杀死的,以此贯穿起对战争中人性的思考。战争中无意义的屠杀,那些屠杀不是出于某种战术需要,不是出于对于战争进程有影响的需要,而是出于人性深处,在人们的上半身盘踞的某种意识形态,在人们的下半身盘踞的动物的本能,在这种情况下人所做出的选择。现在席拉赫先生对这种情况下的人性进行拷问。问题是当时这个军官,被杀的这个人,在当时他下令处决二十名意大利人的时候,是军规允许的,是历来战争史上都允许的,他并没有错。现在这个杀手去杀人的时候,我刚才说他带着强烈的历史惯性,仿佛历史的隧道中走出来,刚刚走到平缓的地带掏出枪来,然后射杀,用脚后跟去踩踏,他也没有做错。生活中的好人,和历史中当时、当地那个瞬间并没有做错的人,当他进入二十一世纪的今天,我们应该如何去看? 他刚才做了更深层的反思,二战之后的德国的司法(他称之为腐败)作出了改变,来饶恕当时的这批人。从历史来看,有的军阀的口头禅是“宁愿错杀一千,不愿放过一个”,杀死二十个算什么?席拉赫在不同的层面做出这个反思。所以这部小说拍成电影之后,将震惊全球。你们想象一下,在好莱坞,《辛德勒名单》这样的电影都可以震惊全球的话,这部小说所提出来的问题,我认为某种意义上,它和《辛德勒名单》提出的问题一样重要。 费迪南德·封·席拉赫:我想告诉大家为什么说用我的一生在写这样一本小小的书。我的祖父是一个大纳粹,他是希特勒青年团的总书记。他是当时德国最大的几个纳粹之一,因此在著名的纽伦堡审判庭上被判二十年徒刑。我们理智上都知道,在一个法治社会,一个后代是不对他的前辈的罪责继续承担责任的,所以这种罪责是不会被遗传,也不会被作为遗产传递下去的。这并不是说作为后代就可以没事人似的很轻松的生活,不是这样的,你要对这个国家和对当前的社会怀抱一种异常的责任感。 大家都知道,在德国,封是贵族姓氏,这个姓氏等于是一个胎记,但是比胎记明显得多,是刻在脑门上的,不论走到哪里,大家知道我是封·席拉赫,就知道是这个家族的后代。所以在这本书中,我把个人成长的身份的矛盾感也赋予了主人公。 王竞:他告诉我,他是施林克的学生,因为施林克也是德国一个著名的法律教授。在德国有文学评论家认为《科里尼案件》和施林克的《朗读者》相似,他本人是认同这种对比还是反对? 费迪南德·封·席拉赫:施林克是我的法律教授,我当时在德国首都波恩就读法律,上过他的课。特别有意思的是,我们两个人不仅是师生关系,我不仅上施林克教授的课,施林克教授也是我父辈的角色。在《朗读者》当中施林克直接写的是纳粹时期的故事,可能大家读过这本书或者看过电影,它已经是世界名著。我作为他的下一辈、年轻的一辈,在《科里尼案件》写的也是战后的年轻人对战争的反思。 我们刚才谈到的这两个书,《朗读者》施林克在文学中处理的是“第一罪责”,在《科里尼案件》处理的是德国人战后的“第二罪责”。其实是一个非常难以回答的问题,是“第一罪责”最坏,还是“第二罪责”更坏?第一罪责是直接在纳粹时期犯罪的那拨人犯下的罪。第二罪责是在战后知道要处理这些罪犯,但是却通过巧妙的法律手段不去处理。所以从法律上我们可以换到另外一个层次来提这个问题,是小偷的罪更大?还是后来买了小偷赃物的人罪更大?就像李洱刚才说的,李洱非常深入地读了这本书。纳粹的这个军官,被谋杀者,后来是成功的大工业家,他其实是挺好的老人。这个杀人复仇的科里尼,他也是非常温顺的人。 我当了二十五年的辩护律师,当了十年的作家之后,我明白一个道理。这件我花了三十五年学到的事情就是,所有人,包括我们现在在座的每一位,包括你和我,没有一个人是纯善,也没有一个人是纯恶,每个人都是一个混合体。 王竞:李洱,你同意他对人性的这个判断吗?你也是一个跟人性不停做探索,尤其在你的巨著《应物兄》描绘了那么多人,我发现读完之后,一个好人都没有。 李洱:王竞你看的不认真,里面很多好人。不过王竞提的这个问题很重要,就是律师或者别的行当的人,为什么从事写作?我刚才读这个结尾的时候也想问你这个问题,这也是很多搞文学或者不搞文学、读作品的人经常问的问题,就是这个人为什么写作,这个人为什么选择作家作为他的职业。这个问题尤其经常被记者问到。其实这部小说的结尾部分的回答了这个问题。我们知道捷克有一位非常了不起的作家伊凡·克里玛,他说为什么那么多有才华的人选择以写作作为自己的职业,他分明可以干别的事情,而且可以干的同样好。中国作家有时候很虚伪,说因为不会干别的,所以我只好写作。或者我因为想脱离农家,脱离农门,走出农村,所以我去写作。我认为这种说法当然有某种合理性,但是我认为都没有说到根本。写作几乎在现代社会或者后现代社会当中,唯一一个能够仅仅通过个人的劳动、自己的劳动使你成为你自己的一种工作。 在这部小说的结尾提到,尤汉娜问莱能说你怎么看我,你认为我是那种人吗?这时候莱能说你就是你,你是你自己,你承担你自己的所有责任,你是一个完整的人,你在经历过所有事情之后是一个更完整的人。写作也是这样,写作是使你成为更完整的人,使你成为有承担的、对语言有责任感的人。我们想一下还有没有别的工作帮助你实现这个梦想?没有,只有写作能够实现这个梦想。因为这个原因,很多人选择写作。因为这个原因,更多的读者去看文学作品,从中得到某种启示。我相信做律师的封先生,也可以赚很多钱,但是他愿意写作,因为从他本人身上承担很多很多的历史的重负,他既要从中走出来,又要对历史的重负发表意见、承担责任,这时候他最重要的,几乎是最可能的选择就是成为一个作家。  费迪南德·封·席拉赫:我试图告诉大家我的生活轨道。我十三岁的时候写了第一个剧本,讲一个男孩子想成为皇家击剑手的事情,只是为了实现男孩子的梦想。十三岁的小男孩就已经有当作家的梦,但所有人都劝说不要这样,因为这以后你会变成乞丐,会住在潮湿的地下室里得肺炎。所以我泄了气,我当时不是一个勇敢的男孩子。如果不想得肺炎,也不想挨饿,那干嘛呢?毕竟出身在这样非常显赫的大家族,五百年里不停地出律师,也许这也是一种谋生手段。很多作家会告诉你们一个神话,说他们怎么当作家的,在发生天灾、人祸、飞机坠毁、逃离隧道,出现这么多生命奇迹之后决定写一本书。我成为作家完全是另外一个原因,我总是失眠,夜里睡不着,就开始写作。所以我的个人故事不是很惊心动魄。 王竞:我还是想问他一个有点惊心动魄的问题,本来科里尼不至于杀人,他在德国猫了一辈子,他要复仇,他先是寻求法律的诉讼,但是德国战后“第二罪恶”用法律巧妙地帮助了很多纳粹犯罪分子,他发现法律不是站在他这一边,但是他必须复仇,所以他杀人了。我们的同情是在科里尼这一边的,在这种情况下,当法律不能帮助我们的时候,个人进行复仇,你作为一个专业人士,怎么来解释? 费迪南德·封·席拉赫:这的确是人类史上一个非常有共性的困境,这个困境可以用一句话来描述和总结,就是我们也要遵守那种没有公正性的法律吗?这的确是人向自己提出的最艰难的问题。当战后的联邦德国通过司法程序上的丑闻,立了一条保护罪犯的法律,作为个体也要遵守这个法律?还是自己来保护权益,自立法进行复仇呢? 我想把这个问题提给在座的大家,如果大家同意即使法律不正确、不公正也要遵守的举手?你们都不举手,说明你们都认为当法律不公正的时候我们不应该遵守法律吗?这很可怕,如果每个人都自己来判断,用自己的主观判断来说我认为这条法律是对的、是公正的,或者这条法律是不公正的、是错的,自己进行行动,整个社会马上就会瓦解。 在这个问题上,我们已经有一个历史上,在欧洲最著名的例子,那就是古希腊的哲人苏格拉底的例子。大家都知道苏格拉底就是被一个非常不公正的、错误的法律判处死刑,他的朋友们都来帮助他说这完全是不公正的、错误的判决,我们已经为你打开了牢门,你可以逃走。苏格拉底拒绝了,他说我一定不会做这件事情,即使法律的判决是错的,它也是这个国家现在的法律,如果每个人都违反国家的法律,每个人自己宣判这个国家的法律无效,就是对这个国家的背叛。 王竞:最后一个问题我想问死亡。两位作者的书,也许我没有认真读《应物兄》,虽然我整个春节都在读《应物兄》。我的感觉是,李洱还能写两本《应物兄》,所以最后他让应物兄在车祸中离开我们了。在《科里尼案件》中,最后科里尼,还没有写到德国的法律怎么判他,因为他这样的苦大仇深,最后怎么判他,还没有出现这个判决的时候他就在监狱里自杀了。我想问为什么?两位作者都以死亡来结束他们的故事。  李洱:科里尼在宣判之前已经自杀了,我先解释一下刚才席拉赫提到的让大家举手的问题。你问我,我也不知道是否该举手。苏格拉底在死之前还有一句话,他说我去死你们去活,谁的去处好只有神知道。然后说我还欠谁一只鸡,要把那个鸡养好。现在看来,苏格拉底最后的遗言犹如千古的禅语需要解释。苏格拉底的学生不知道该怎么说,因为这个问题太严重了。而且在中国人看来,你提到的如果换一个语境思考这个问题,席拉赫先生提到的“第二罪责”在中国人看来甚至具有某种积极意义,就是那个人修改这个法律具有积极意义。如果你知道整个东亚的历史,知道东亚自古以来改朝换代,都要把前朝的很多人杀掉或者关起来的话。在东方人语境里面,那个人修改法律这一点,我委婉地说可能具有某种积极的意义。所以当你提到这个问题的时候可能引起大家来自历史深处的一些思考。 按照我的理解,他修改这一点,其中可能包含着无限的仁慈。这一点说明在对待前朝问题的时候,对待前代问题的时候,采取某种宽容,把那种错误也当成我自己的错误,把那种愚蠢当成我自己的愚蠢,我以此去修改一条至关重要的、隐蔽的法律来保护更多人,它或许具有某种积极的意义,尤其是在东方人看来。所以封·席拉赫先生提到这个问题的时候,我相信每个中国人在他的心灵深处都会震颤一下,他的肺叶都会合并一下,发出的呼吸一下子变得轻柔。没办法,因为这个问题太重要了,对每个中国人来讲,每个中国人的祖辈和他的亲戚来讲太重要了,所以当你提这个问题的时候,他们要冷静的思考一下,对他们来讲沉默代表了思考。 按照加缪的说法是只有一个问题值得讨论,就是死亡。死亡在我看来是一种再生,人类总是把死亡作为一种托词,死亡之后还可以再生。但是在我看来,我的小说最后的应物兄并没有死。你说他死了,我觉得并没有死,连我都不知道他是不是死了。科里尼最后死了,但是从事科里尼案件调查的莱能律师并没有死,他和尤汉娜两个人在玩游戏。在死亡面前,所有人向死而生,这是人生的意义。 (责任编辑:admin) |