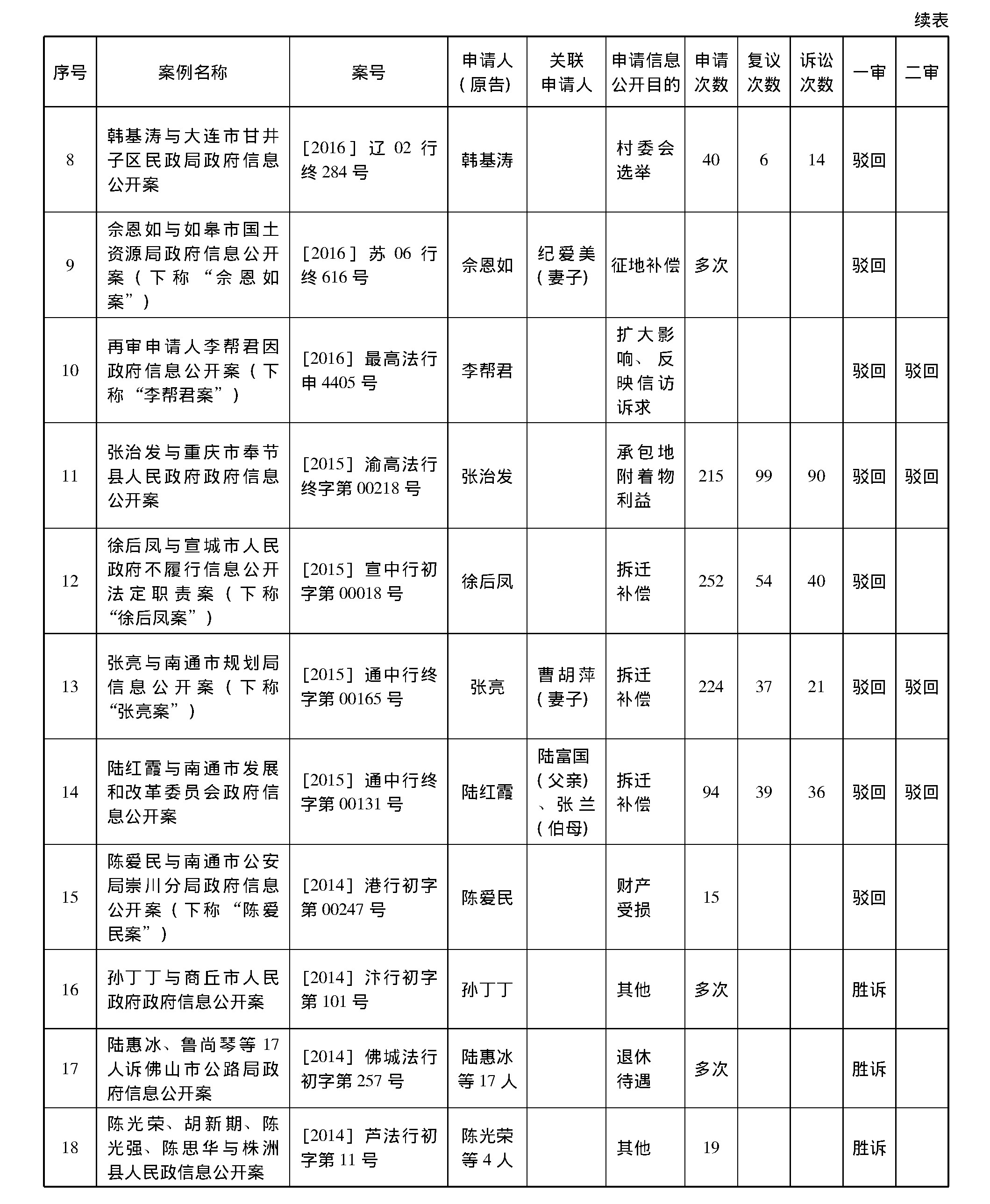

|

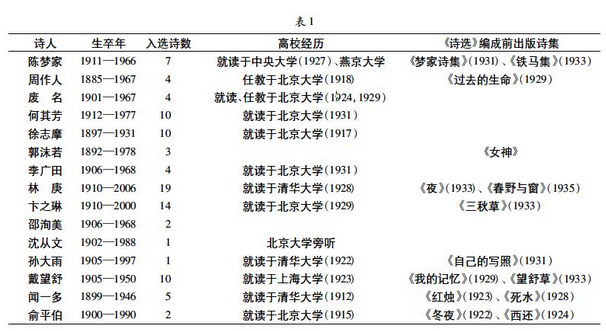

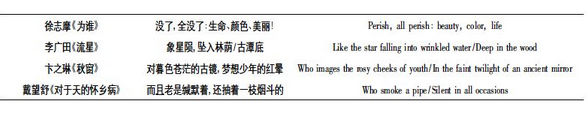

一、引言 翻译并不是简单的文字转换,历来是文化交流的重要途径,也是一国文学走向世界的必要步骤。西方人翻译中国诗歌的历史非常悠久,可以追溯到传教士时代,当然最早翻译到西方世界的中国诗歌肯定是中国古诗。产生于20世纪初的中国现代诗歌比较幸运,从1917年新文学运动开始不到20年就被介绍到西方,最早比较全面地将中国现代诗歌译介到西方世界的是哈罗德·艾克顿(Harold Acton,1904—1994)与陈世骧(1912—1971)共同翻译的《中国现代诗选》(Modern Chinese Poetry)一书。此书最早于1936年在伦敦由Duckworth出版社出版,后于1975年由纽约Gordon出版社重印。当代学者较少注意这部最早译介到西方的现代诗选(1),但此书出版后不久便在当时中国学界引起了比较热烈的反响(2)。著名学者吴兴华(1921—1966)的意见在当时具有代表性: 因了认识不足的原故,我们的新诗选几乎可以说没有一本能代表时代的。然而真能称得上是一本标准的第一种的诗选,也是没有……说来也惭愧,外国对于中国诗认识本少,对于中国的新诗认识更少,我们还有一本极其卓越的《现代中国诗选》。实在说起来这本诗选比我们现在所有的诗选,全都高出多多。(3) 这部英译的中国新诗选甫一出版,几乎立刻就得到中国学者的认可与称扬。我们必须意识到,这一译本之出版距1917年由胡适、陈独秀等人倡导并开展的“新文化运动”和“文学革命”只有不到20年的时间。据笔者管见所及,此书应该是第一部翻译为英文,且在西方国家出版和传播的中国现代诗歌选集(4)。 《中国现代诗选》(下简称《诗选》)是对中国现代诗史上15位诗人96首诗的翻译与注释,前有艾克顿撰写的《导言》,其次是废名所撰《论现代诗对话录》的英译,最后附有15位诗人的传记资料,包括林庚与戴望舒两位诗人论诗资料的翻译。这部书的主体部分是翻译,但艾克顿所撰《导言》亦非常重要,此文可能是西方世界较早研究中国现代诗的论文(5)。这篇《导言》从中国的白话文运动开始讨论中国的新诗,接着自然要说到中国新诗的创始人胡适。但艾克顿显然对胡适评价不是太高,故而《诗选》中也没有选他的任何一篇作品。他评论胡适的新诗说:“作为白话诗史上第一篇作品,它保留着一种奇怪的面目:不但形式,而且胡适押韵的声调,今天看来都非常老旧——从最好的方面来说,是幼稚的古典律诗的‘现代化’;从最坏的方面来说,就是对他自己喜欢的欧洲诗句的改写。”其后他又评论了冰心的诗,虽然没有苛评,但在《诗选》中并没有选冰心的诗。他将郭沫若与徐志摩的诗视为“从实验的废墟上走出的两位新诗人”,他虽然也翻译了郭沫若的诗,但对他的评价没有徐志摩高。接着他评论了《新月》派的诗人,但他最欣赏的还是更年轻的诗人,如林庚等人。这篇《导言》虽然是一位外国学者对中国早期新诗的品读,但也代表了当时国际学界对中国新诗的评价,值得今天学者重读。 二、哈罗德·艾克顿、陈世骧与《中国现代诗选》的翻译 《诗选》是哈罗德·艾克顿与陈世骧合作的成果。艾克顿是现代历史上的传奇人物,可谓集意大利、英国与中国三种文化于一身。他1904年7月5日出生于意大利的佛罗伦萨附近。据说他的父亲是一个信奉天主教的英国贵族家庭的后裔,这一家族从18世纪开始在意大利定居,他的母亲则来自一个富裕的美国家庭。艾克顿从小生活在极其优渥的家庭环境中,在建造于文艺复兴时期的拉芘特腊别墅(Villa la Pietra)中,接受了当时最好的教育,并在此度过了一生中的大部分时光。艾克顿长大后,父母将他和哥哥送到英国的名校就读。1918年进入伊顿公学,1923年进入牛津大学最著名的基督教堂学院(Christ Church college,成立于1546年)学习。1926年,艾克顿获得学士学位后,回到了意大利。 彼时,法西斯主义在意大利甚嚣尘上,艾克顿对当时的局势颇感沮丧与失望,遂于1932年来到中国。直到1939年离开,他在北京生活了7年。他在北京大学教授英国文学,但很快就迷上了中国文化。艾克顿过世后,当年的《纽约时报》报道说,他在“1932至1939年间……住在中国,从事翻译和讲学,并沉缅在中国戏剧和诗歌的研究中”(1994年2月28日)。这段文字对他北京生活的概括还是比较准确的。他在北京遇见了陈世骧。陈世骧毕业于北大,是艾克顿的学生,曾经听过他至少两年的课;甚至从1933年7月起,陈世骧就一直住在艾克顿家中。二人合作翻译《诗选》当在此时。二次世界大战爆发后,艾克顿回到英国,参加了皇家空军。1945年,艾克顿返回意大利定居,开始潜心研究那不勒斯的波旁王朝历史(6)。1994年2月27日,艾克顿在拉芘特腊别墅去世,身后留下5亿美元的遗产,全部赠予了纽约大学。 艾克顿在中国生活了将近7年,成为不折不扣的中国文化的热爱者和仰慕者。虽然离开了北京,他仍怀着很快就能回来的希望,并未停止支付北京寓所的房租(7)。尽管此后再也没有机会回到北京,但艾克顿终生保持着对中国的热爱,继续将中国文学作品翻译为英文,包括明代小说家冯梦龙写的短篇白话小说、明代戏曲家汤显祖《牡丹亭》的部分内容以及清代戏曲家孔尚任全本的《桃花扇》(8)。他还写作了一些以中国为背景的小说,如《牡丹与马驹》。他甚至认为中国文化可以拯救西方的精神危机(9)。 关于艾克顿在北京7年的生活,其自传《一个唯美者的回忆录》(10)中有详细的记载。这部自传中有不少中国现代文学研究的史料,特别是艾克顿在北大任教时,他与当时的中国青年诗人交往的记录,这其中就有很多人入选他所翻译的《诗选》。 艾克顿来到中国那年,他的合作者陈世骧刚刚从北京大学毕业,获得英国文学学士学位。陈世骧毕业后在北京大学与湖南大学教过几年书,之后远赴美国哥伦比亚大学深造。此后他一直在加州大学伯克莱分校教授中国古典文学与比较文学。除了《诗选》,陈世骧和艾克顿还合作翻译了《桃花扇》。陈世骧1971年去世之后,艾克顿还撰文深切悼念他的这位合作者。关于《诗选》编选的过程,无论是艾克顿的自传,还是陈世骧的遗文中,直接的史料并不多。不过,可以想见,陈世骧在他们的合作中扮演了非常重要的角色(11),他的工作可能包括遴选诗人与诗作,承担主要的翻译工作,并为入选的诗人撰写小传。许多入选的诗人都是陈世骧的朋友,因而他对这些诗人和诗作有直观生动的感受。当然,艾克顿的作用也很关键,他的诗学观奠定了此书的总体基调。 另一个还要提到的人物是北京大学和清华大学两校的英国文学教授温源宁(1899—1984)。他是艾克顿的朋友,同时也是陈世骧的老师。在1935年,温教授与数位学者在上海创办了著名的英文杂志《天下月刊》(T’ien Hsia Monthly)。在1935年8月出版的《天下月刊》第1卷第1期上,我们可以看到艾克顿与陈世骧共同翻译的中国现代诗的最初样态。据此可知,他们的翻译工作至迟于1935年时就已经有了雏形,而且这项工作得到了温源宁的大力支持,并为艾克顿与陈世骧提供了发表成果的园地。 他们的翻译同样出现在美国的期刊上。在《诗选》的题词中,艾克顿提到有些译诗已经发表在芝加哥的刊物《诗:一本关于诗的杂志》(Poetry: A Magazine of Verse),并对编者哈丽特·蒙罗(Harriet Monroe,1860—1936)表达了深深谢意。他说:“她的鼓励在我们译稿打磨的过程中起到了很大的作用。”蒙罗与中国也有千丝万缕的联系,她于1911至1912年间首次访问中国。蒙罗本身也是一位诗人,同时还是一位著名的诗歌评论家,出版过不少诗歌评论方面的著作。蒙罗从中国返回美国后立即创办了《诗》,开始向美国读者介绍西方的意象派诗人与包括中国现代诗在内的世界范围的“新诗”。 促使艾克顿着手翻译中国现代诗歌最根本的原因还是他本人对诗歌的热爱。艾克顿还未从牛津大学毕业时,就已经出版了两本诗集《水族馆》(Aquarium,1923)和《印度之驴》(An Indian Ass,1925),同时负责了《牛津诗刊》(Oxford Poetry)一年(1924)的编辑工作。一则关于他的著名轶事,称他在牛津的伍斯特学院(Worcester College)的聚会上,对着麦克风背诵了T.S.艾略特的名诗《荒原》。艾克顿受到艾略特文学思想的影响,也在《诗选》编纂中留下印痕。 三、现代诗与现代诗人 让我们重温一下《四库全书总目》对选集功能的定义:“一则网罗放佚,使零章残什,并有所归;一则删汰繁芜,使莠稗咸除,菁华毕出。是固文章之衡鉴,著作之渊薮矣。”(12)从上可见,选集在中国文学史上,不但有文献保存之功,更重要的是具有文学批评的功能,即所谓“文章之衡鉴”。从入选诗人与诗作的名目与数量多寡,到选家的体例与编排方式,无不体现出所谓“操选政”者的独特美学趣味与文学观念。《诗选》无疑是一部极有特色与眼光的诗选,正因为选择的诗人与众不同,甚至有点偏离当时中国读者的“期待视野”,所以甫一出版,立即让人印象深刻,这由当时中国学者撰写的书评可见一斑。《诗选》并未选入胡适、刘半农这些当时已经声名显赫的“白话”诗人;上海的“现代派诗人”,如李金发、施蛰存等人亦概莫入选,这就透露出强烈的信息。艾克顿在《导言》中评论林庚之诗时说:“与其说他有丰富的想象力,不如说他有丰沛的灵感,而且这些灵感比那些《新青年》杂志诗人在欧洲及上海急速孕育出来的灵感有一个更有力的资源。”从此语可见他对上述两类诗人的意见。下面将入选诗人情况列一简表以作进一步说明:  《诗选》共选入15家诗人:陈梦家、周作人、冯废名、何其芳、徐志摩、郭沫若、李广田、林庚、卞之琳、邵洵美、沈从文、孙大雨、戴望舒、闻一多、俞平伯。有些诗人在后世是以学者、教授的身份而著称的,如陈梦家、林庚;另一些则因散文与短篇小说创作而广为人知,如周作人、废名与沈从文。在20世纪30年代,与白话诗人先驱相比,他们中的大多数属于较为年轻的一辈。大部分人出生于20世纪的前20年,在“五四”运动后进入大学。年龄最大的是郭沫若,最小的是何其芳。上表还列了《诗选》出版前,一些诗人出版的诗集,《诗选》之选编很可能参考了这些诗集。陈世骧曾说:“凡是现代出过诗集对新诗有影响的诗人都分开讨论一下,以他们的作品为主,范围不怕狭,甚至只选一两首他的代表作来批判,从小地方推敲,把他们所用的工具检讨一下,用具体的例证判断他的情调、风格,成功与失败,总比空泛地讲些‘内容’、‘形式’、‘艺术与人生’好些罢。”(13)此语正道出了他编译《诗选》的动机与方式。 《诗选》翻译了郭沫若的3首诗,但似乎对他评价不高。在《导言》中,艾克顿指出:“与同代人相比,他(郭沫若)的热情与力量令人难忘,对他的同胞来说惊人地新奇,但给西方读者留下的印象却没有那么深刻。”又说:“很多人高度赞扬《凤凰涅槃》, 特别是一些激进人士,认为此诗是对力量、激情、速度、二十世纪及立体主义引入的表达。一位中国批评家已把郭先生比作‘像彤云中发狂的旋涡在天空中自由地来去,他高呼、狂奔,好像他完全陶醉于其中’。但大多数他的诗只是凭爆发力写成,给读者并没有留下多少深刻的印象。”换句话说,郭沫若的思想与技巧对西方读者来说显得陈旧了。与之相对,他对徐志摩评价比较高,《导言》称:“他的音乐性和他的意象一样是自然天成的。像古人一样,他能以最必要的方法,取得神奇的效果;但由于依靠的是选择出来的单音节词的精致谐韵,所以正是这种自然天成使翻译者感到绝望。”又说:“英语世界中只有很少的意象派诗人才能产生近似于此的总体效果。”但他对徐志摩也有不满之外:“徐志摩正在有意识地引入‘西方狂想曲’之时,他冲到了与中国古典诗歌恰恰相反的一面,沉迷于夸张与重复之中,华而不实的意象阻碍了他的句子,这些意象到处显得并不切实,到处显得很精致。至于精致,我们是指,它们有纯粹的汉语美文的完美性,但这只能通过视觉手段与外国人沟通,就像切过的精美玉石。徐志摩拥有的韵律上的活力,可叹的是,他缺乏训练。”他认为徐志摩的诗太西方化,缺乏其欣赏的中国韵味。从上表可见,林庚与卞之琳是两位译者的最爱,他们各有超过10首诗入选。两位译者显然更喜爱年轻的中国诗人,并认为他们代表了中国现代诗歌的未来。艾克顿《导言》说:“完全写作自由体诗的戴望舒,他的强大影响更预示了未来的潮流。” 上述大多数入选诗人是所谓的“京派文人”,北大、清华两校的师生占了很大的比重,有些诗人还是艾克顿与陈世骧的好友。这当然与两位译者生活的环境有关。在艾克顿的自传《一个唯美者的回忆录》中,艾克顿回忆了他与废名、林庚、李广田、何其芳、陈梦家等人的交往,而他印象最深的是卞之琳,自传中还有他与卞之琳等人的合影。这些年轻诗人很多具有留学的经历,对西方文学作品与文学理论十分熟悉,又了解传统中国诗歌。艾克顿《导言》说:“更年青一辈的诗人比他们的前辈更加复杂和学院化,并且他们对语言有更好的感觉。卞之琳先生翻译过波德莱尔(Baudelaire)、马拉美(Mallarme)、纪德(Gide)及弗吉妮亚·伍尔芙(Virginia Woolf)的诗。”正是这两种传统的结合,开创了被艾克顿与陈世骧准确捕捉到的中国现代诗歌的新趋势。 早在文学革命前的1915年,胡适就提出了“要须作诗如作文”(14)。这意味着要全盘推翻旧诗的写作规则(尤其是格律)。1917年,在被朱自清称为“文学革命的金科玉律”(15)的《谈新诗———八年来一件大事》一文中,胡适说:“新文学的语言是白话的,新文学的文体是自由,是不拘格律的。”(16)“不拘格律”不但摧毁了传统旧诗的形式,也使早期白话诗完全失去了诗歌独有的魅力与韵味。这种文学实验不到10年后,新一辈年轻而有天分的诗人纷纷开始反思并挑战胡适的理论。1926年,闻一多发表了名文《诗的格律》,发展出诗歌融合“音乐美、绘画美、建筑美”的三美理论,并就此提出了写诗像是“带着镣铐跳舞”的著名观点。“镣铐”指的就是格律。闻一多称这样的诗为“新格律诗”,代表作就是收入《诗选》中的《死水》一诗。1930年以后,林庚也开始试验他自己的“新韵律诗”,并认为这种诗将是新诗的未来(17)。尽管《诗选》对他的“新韵律诗”收录不多,我们仍可以看到该书收录了林庚其他一些用新形式写成的诗,如四行诗。 《诗选》更关注诗歌的形式,但这并不意味着编者不重视诗歌的内容。相反,艾克顿与陈世骧很强调诗歌的意象。以林庚为例,尽管他生活在都市中,但他笔下还是流淌着众多的自然意象,如冬日的早晨、黎明、红日、春日的乡村、晨雾、风雨交加的夜晚、红色的阴影、夏雨、夜、秋等,这些意象更接近传统中国诗歌的意象。20世纪早期,许多中国古诗被翻译成英文,引发了美国所谓的“中国风”。1914年,著名意象派诗人埃兹拉·庞德(Ezra Pund)根据欧内斯特·费诺罗萨(Ernest Fenollosa)的笔记,将27首中国古诗翻译成英文,结集为《中国》(Cathay)一书出版。这一选本在20世纪初十分流行,展示了传统中国诗歌的意象与技巧,对美国乃至欧洲现代诗歌都产生了深远的影响(18)。艾克顿无疑听说过《中国》,有可能也读过,因为哈丽特·蒙罗是庞德的朋友和资助人。1919年,阿瑟·魏理(Authur Wally)著名的《一百七十首中国古诗选译》(A Hundred and Seventy Chinese Poems)出版,艾克顿立刻通读了此书,在《诗选》的《导言》中他还提到此书。魏理说,1917年几乎每个周一清晨,他都与T.S.艾略特以及庞德会面,在伦敦的一家旅馆里讨论这些诗歌(19)。在读过他们翻译的中国古诗之后,艾克顿便倾向于挑选那些在风貌上更接近中国古诗的现代中国诗。 四、抒情传统与现代诗的新形式 1971年,陈世骧发表了题为《中国的抒情传统》的著名演讲。在演讲中,他强调:“中国文学与西方文学传统(我以史诗和戏剧表示它)并列,中国的抒情传统马上显露出来。”“中国文学的荣耀并不在史诗,它的光荣在别处,在抒情的传统里。”(20)这里的“中国抒情传统”其实更多地是指中国的诗歌传统。换句话说,诗歌是中国文学的代表性文体。这一观点不只是陈世骧一人所独有的,而是中国学者对中国文学的一种典型看法。闻一多就曾指出印度与希腊的文学传统主要是小说和戏剧,而“中国、以色列则都唱着以人生与宗教为主题的较短的抒情诗”(21)。中国的诗歌在整个文学领域中占有优势,并影响了书法与绘画这样的造型艺术。林庚一生不断强调中国是一个诗的国度,诗是中国文化的中心: 中国是一个诗的国度,诗歌历史很长,而且从不间断过……诗歌在中国古典文学中因此成熟得最早,深入到生活的每个角落……诗简直成了生活中的见证,语言中的根据,它无处不在,它的特征渗透到整个文化之中去。(22) 中国的文学传统不是戏剧性,而是诗意的……中国还是诗的国度。(23) 陈世骧在北京大学学的是西方文学,在加州大学伯克利分校任教时却转向了传统中国文学。“作为一个热切地卷入当代世界的文学命运的人,他强调中国传统的连续性。”(24)笔者认为这不是突变的结果,而是发端于他选译《诗选》之时。具有传统形式与韵味的中国现代诗歌被选入了这一选本,艾克顿与陈世骧选诗明显更重视植根于中国传统文学的新诗。艾克顿《导言》说:“大多数用白话写作的作家忘记了他们的骨子仍深深浸润在传统之中。”《诗选》最欣赏的诗人是林庚,其原因在于:“尽管这些诗用自由体及白话写成,但因为拥有中国古典诗歌的许多典型的特质,它们显得内涵更丰富:林庚先生非常崇拜王维(699—759)及苏东坡(1037—1101)。”这一点可能受到T.S.艾略特的影响,艾略特曾经说过:“从来没有任何诗人,或从事任何一门艺术的艺术家,他本人就已具备完整的意义。他的重要性,人们对他的评价,也就是对他和已故诗人和艺术家之间关系的评价。”(25)也就是说,传统不是死去的存在,一个作家的成就必须放在与过去作家的比较中才能显现出来。 《诗选》入选的诗歌很多具有中国古典文学的特质,正如艾克顿在《导言》中所言:“魏理先生在他的《一百七十首中国古诗选译》序言中注意到的特质相当多地仍存在于大多数当代写白话诗的诗人中。”譬如,《诗经》中的诗歌在句式上有一个重要的特点,即保存了原始歌谣的复沓。这是一种很传统、很有中国特色的创作手法,在胡适等比较激进的白话诗人看来,似乎应该弃之如敝履。不过,我们发现,入选《诗选》的许多年青诗人又重拾了这一技巧,在写作现代诗歌时仍然使用它。如闻一多的《死水》与《洗衣歌》。前一首诗将“这是一沟绝望的死水”这行诗在不同位置重复了三次,与《诗经》的句式如出一辙。卞之琳在《古镇的梦》中,重复着“敲不破别人的梦/做着梦似的”,“他知道哪一块石头低/哪一块石头高”。《几个人》中,卞之琳也让“当一个年轻人在荒街上沉思”这句诗回响了三次。这显然受到《诗经》的影响。 同时,一些古典诗歌的意象和诗句也进入到《诗选》中的诗歌。如李广田的《流星》中,“作永好的投赠”让人想起《诗经》中的《木瓜》。林庚《冬晨》中的“很想御风而行,念无人之乡”无疑是用了《庄子》的典故。林庚的另一首诗《春天的心》,“美丽的东西随处可以捡起来,少女的心情是不能说的”这一对句则是《诗经·邶风·柏舟》中“我心匪鉴,不可以茹”和“我心匪石,不可转也。我心匪席,不可卷也”的现代版。戴望舒的《秋蝇》“无边落叶萧萧下”更是立刻让读者想到杜甫《登高》中的名句“无边落木萧萧下”。综上所述,《诗选》中所选的中国新诗,明显与胡适等人提倡的“作诗如作文”的路向不同,也没有用西方现代派诗歌中比较晦涩的隐喻、象征等手法,而是努力向中国诗学的抒情传统靠拢,努力创造出一种体现中国传统情韵的现代诗体。这不但是20世纪30年代一批青年诗人的追求,也是艾克顿与陈世骧诗学观最直接的体现。 《诗选》入选的某些诗歌(尤其是废名的作品),读者需要对中国传统文化有丰富的知识,才能理解诗人想要表达的意蕴。以废名的《海》为例: 我立在池岸, 望那一朵好花, 亭亭玉立 出水妙善,── “我将永不爱海了。” 荷花微笑道: “善男子, 花将长在你的海里。” 此诗的诗句从字面上来看十分好懂,但其中的隐含意味却很难说明白,尤其是最后一句。要理解这句话,读者必须对废名非常熟悉的禅学有所了解(26)。 当然,《诗选》中的诗歌也同样展现出与中国古典诗歌不同的现代的一面。奚密教授研究中国现代诗歌时发现,现代诗中存在着一种所谓的“环形结构”(27)。换句话说,诗歌中某些句子在诗歌的开头出现,在结尾时再次出现,形成了一种环形的结构。如《诗选》中的周作人《荆棘》一诗: 我们间壁有一个小孩, 他天天只是啼哭。 他要在果园的周围, 添种许多有刺的荆棘。 间壁的老头子发了恼, 折下一捆荆棘的枝条, 小孩的衣服掉在地上, 荆条落在他的背上。 他的背上着了荆条, 他嘴里还只是啼哭, 他要在果园的周围, 添种许多有刺的荆棘。 周作人此诗写于文学革命早期、新生的白话文学面临着强大的阻力之时。“添种许多有刺的荆棘”正暗示着他们推进白话文学的努力,而开头和结尾处两行诗句的重复,则象征着他们继续推动白话文学的决心。再看林庚的《风雨之夕》: 蒙蒙的路灯下 看见雨丝的线条 今夜的海岸边 一只无名的小船漂去了 高楼的窗子里有人拿起帽子 独自 轻轻的脚步 纸伞上的声音…… 雾中的水珠被风打散 拂上清寒的马鬃 今夜的海岸边 一只无名的小船漂去了 这首诗由5个场景切换而成,虽然这几个场景看似没有联系,但其实都贯穿着诗题中的“风雨”二字。这首诗的准确含义,似乎并不是很清楚,但在读完重复的诗句后,给读者留下了丰富的想象空间与审美空间,让我们不禁想起唐代诗人韦应物《滁州西涧》中的名句“春潮带雨晚来急,野渡无人舟自横”。韦应物诗中的舟是静止的,而林庚诗中的小船越漂越远,仿佛去了一个令人向往的未知世界。《诗经》中复沓也是一种重复,但这种重复一般都在诗句的开始,而现代诗中的环形结构则在开头和结尾,这是中国古典诗歌中没有的新形式。这种环形的结构不仅强调重复的诗行,而且首尾相同的诗句遥相呼应,仿佛音乐中的一唱三叹,给人以馀音袅袅的感觉,让读者感到这首诗似乎还未结束,激发着读者对诗中未明言的暗示的想象。 五、翻译与变形 正如博尔赫斯(1899—1986)所言,诗歌不能被翻译成其他语言。难以传达给异国读者的不只是中国古典诗歌的意蕴,中国现代诗歌在翻译成其他语言之后,也会失去其韵味与魅力。艾克顿和陈世骧的合作确实是非常成功的,陈世骧对中国传统文化非常了解,艾、陈二氏又精通西方文学,他们的搭配可谓天作之合。他们成功地将中国现代诗歌介绍给西方,这一点无疑要归功于他们对中国诗歌的出色理解以及在英文上的造诣。《诗选》中的一些长诗(如郭沫若的《凤凰涅槃》)的翻译尤其精确,另一些短章同样翻得十分精美。有些诗句由于奇特的表达和句法,在翻译时十分困难,如废名的《掐花》(The plucking of a petal):  这首诗的意象、句法和想象,对中国读者来说也有些奇特和难以理解。第一行的“摘花高处赌身轻”,出自清代诗人吴伟业的词(28)。这是诗化的语言,并不符合现代汉语的语法,所以艾克顿和陈世骧用了整整两行来翻译这一短语。“桃花源”出自陶渊明的经典作品,是传统中国诗歌中著名的意象和典故,但西方读者可能对它的含义并不熟悉,故而二人按照字面意思作了直译,并在注释中解释了其言外之意。 林庚是这一选集最受欢迎的诗人。他在20世纪30年代就已成名。废名对他评价很高,对他的《沪之雨夜》大加褒扬:“这首诗真是写得太好……它真是写得太自然,太真切。”(29)且看艾克顿与陈世骧如何翻译此诗的:  原诗写得非常好,译诗也同样美妙(尤其是译者做的几处改动)。他们并未将“雨夜”直译为“rainy night”,而是稍作改动,译成了“rainy street”。这就与下一行的“the motors swiftly splash away”相呼应。译诗第一行采用了倒装句法,突出了“雨夜”,同时也与原诗句法结构保持一致,可见译者的匠心。第二行的翻译也十分精彩。“逝过”原应译作“run away”或“pass away”,此处改用“splash away”,十分生动形象。读者仿佛可以听到摩托驶过后,溅起的水珠落在街道上的声音。用“the endless pavement”取代平淡的“柏油路”,也很好地展现了诗人的孤寂和乡愁。 完全一一对应的翻译是不可能的,笔者细读译文,发现译者对原诗做了不少改动与变形,这正反映了文化交流中的一些有意味之处。他们有时会改变诗行的顺序,并不照诗直译。如:  要找到他们改变诗行顺序的原因是困难的,但这样的改变非常重要。对徐志摩来说,美可能是最重要的,所以他在诗句的末尾强调了“美”;但对西方读者来说,也许生命价更高。又如卞之琳和戴望舒的诗句,译诗所做的改变适应了英语表达中将状语放在句末的习惯。还有一些词语的变化。如郭沫若的《笔立山头》中,短语“近代文明的严母”中的“严母”被译为“父亲”而非“母亲”,与西方人将创立者称为“父亲”(founding father)的习惯相关。 当然,翻译中存在着一些欠妥之处。如徐志摩的《两个月亮》中,“故宫”简单地译为“palace”,但如果注意到下一个词只能是被用于皇宫的“琉璃”(colored glaze)的话,译作“Forbidden City”可能更为确切。邵洵美《神光》中的“菩萨”译作“Buddha”似乎不确,译为“Bodhisattva”可能更好。戴望舒《我的记忆》“密切的拜访”被译作了“secret visits”,正确的译法应当是“intimate visits”。 如果说以上的翻译反映了译者对词语的误读的话,下面的例子则与文化的陌生有关。何其芳的《岁暮怀人》中,“西风”被直译为“west wind”,而“autumnal wind”或“cool wind”或许更好。相似的例子是林庚《冬晨》里的“北风”直译为“north wind”,更好的译法可能是“winter wind”或“chilly wind”。翻译为“west wind”、“north wind”仅仅有方位的意义,而不能传达出诗题中“岁暮”及“冬”的意蕴;更重要的是这两个短语与中国古老的阴阳五行观念有关,因而翻译时应避免照字面直译。另一个例子与中国语言和文化的微妙有关。徐志摩《深夜》里的“冤家”一词被译作“cruel enemy”,从语文学角度来说可能并无错误,但失去了其在汉语中暗示着爱恨交加感情的独特含义。“冤家”在某些语境中更主要的意义是喜爱,笔者认为若是译作“honey”或“my love”的话,更容易为西方读者所接受。 许多词汇蕴含着中国文化特质,难以翻译。周作人《小河》里的短语“紫红的桑葚”,被译为“purple fruit”。“fruit”显然不等同于“桑葚”,译为“mulberry”的话可能更为精确(更专业的译法是“fructus mori”)。“纸鹞”也是古代诗歌中的常见意象,在徐志摩《阔的海》中,被平淡地译成了“kite”,译为“bird-like kite”或许更好。还有一些翻译,并未完全传达出诗歌的独特性。例如徐志摩《五老峰》中的“隔绝了鄱阳的水色袅渺”就被译为“And screen the ruffled waters of the lake”。“鄱阳”似应译成“Poyang Lake”。其次,“水色袅渺”是诗化的语言,描写了雾气笼罩水面和湖上涟漪浮动的景色,似乎一句“ruffled waters”很难表达出来。 六、结语 中国诗歌西译的历史可谓悠久,但大部分被翻译成西语的是中国古诗。1936年,《诗选》出版,西方读者开始接触到近百首中国现代诗,从而向世界传达了中国新文学的声音。11年后,罗伯特·白英(Robet Payne)编选了另一部中国现代诗歌选集《中国当代诗歌》(Contemporary Chinese Poetry),延续了艾克顿与陈世骧的努力。白英在序言的第一行就提到了这两位先驱者的工作,并给予了高度评价。几十年过去了,西方世界已经涌现了大量中国现代诗的译本,中国现代诗也越来越为外国读者所接受,后出转精之作如奚密教授的《现代汉诗选》以及她杰出的研究成果《现代汉诗:1917年以来的理论与实践》(30)。但我们不应忘记艾克顿和陈世骧的开拓之功。 20世纪初,世界范围内兴起了以T.S.艾略特、庞德为代表的新诗运动。艾克顿与哈丽特·蒙罗是朋友,而蒙罗是20世纪10年代美国新诗运动的开创者和发起者。蒙罗还是T.S.艾略特的资助人,艾略特的许多诗歌经蒙罗编辑后发表在《诗》上。艾克顿受到艾略特很深的影响,他还是牛津大学的学生时,就痴迷于T.S.艾略特的诗歌。在北京大学任教时,他在课堂上向学生介绍了T.S.艾略特和D.H.劳伦斯的作品,并鼓励学生撰写关于T.S.艾略特的论文(31)。因此,我们可以认为艾克顿与蒙罗对世界范围内的新诗运动持同样的观点,对艾略特也怀有同样的兴趣。艾克顿在北京大学英语系任教时,温源宁是系主任,而陈世骧是英文系毕业生。艾克顿与陈世骧的译稿最初发表在温源宁主编的《天下月刊》上,而温源宁也同样将艾略特介绍到中国学界(32)。总之,艾克顿与陈世骧对中国现代诗歌翻译并不是简单的个体行为,而与20世纪初以来世界范围内的新诗运动以及持续不断的中外文化交流息息相关。 注释 1 据笔者管见, 尚未见到专门研究此书的论文, 对此书关注比较多的是陈国球先生,参见其《“抒情传统论”以前——陈世骧早期文学论初探》, 《淡江中文学报》第18期;又《“抒情传统论”以前——陈世骧与中国现代文学及政治》,《现代中文学刊》2009年第3期;又参见其《通往“抒情传统论”之路——陈世骧论中国文学》,《汉学研究》第29卷第2期, 2011年。 2 1936年, 这本书出版后不久, 就有3位学者撰写了书评:杜衡书评, 载《新诗》第1卷第1期;刘恩荣书评, 载《大公报》1936年7月19日;常风1936年8月所撰书评, 后收入其《逝水集》, 沈阳:辽宁教育出版社, 1995年。 3 吴兴华:《谈诗选》, 载《新诗》第2卷第1期, 1937年。此文《吴兴华诗文集》 (上海:上海人民出版社, 2005年) 未收, 见解志熙:《考文叙事录:中国现代文学文献校读论丛》, 北京:中华书局, 2009年, 第165—166页。 4 夏志清教授言:“世骧和艾克顿合编的《中国现代诗选》 (Modern Chinese Poetry) , 一九三六年伦敦出版, 是第一本把中国新诗介绍给西洋读者的书。”见其为《陈世骧文存》所作的序言, 沈阳:辽宁教育出版社, 1998年。相同的说法, 见王靖献 (即诗人杨牧, 陈世骧先生的学生) 所写的回忆录《柏克莱:怀念陈世骧先生》, 载《杨牧自选集》, 台北:黎明文化事业股份有限公司, 1975年。 5 艾克顿后来发表的研究中国新诗的论文“The Creative Spirit in Modern Chinese Literatrue” (《现代中国文学的创新精神》) , 载《天下月刊》第1卷第4期, 1935年11月, 第374—387页。此文与《中国现代诗选·导言》多有重叠之处。参见陈国球先生《“抒情传统论”以前——陈世骧与中国现代文学及政治》, 则此文可能为《导言》之蓝本。 6 之后, 艾克顿出版了两本研究专著:The Bourbons of Naples (1734—1825) , London, Methuen, 1956; The Last Bourbons of Naples (1825—1861) , London, Methuen, 1961。 7 艾克顿之友萧乾 (1910—1999) 说, 在艾克顿离开中国一年后, 他在伦敦邂逅艾克顿, 后者告诉他, 他仍在支付北京房子的房租。参见萧乾:《游乐街》, 载《北京城杂忆》, 北京:人民日报出版社, 1987年, 第44页。 8 Four cautionary tales (from a collection, ed.and pub.in 1627 by Feng Menglong) , translated by Harold Acton and Lee Yi-hsieh, London, J.Lehmann, 1947. Famous Chinese plays, translated and edited by L.C.Arlington and Harold Acton, Peiping, H.Vetch, 1937, reprinted in New York, Russell&Russell, 1963. The peach blossom fan, by K’ung Shang-jen, translated by Chen Shih-hsiang and Harold Acton, with the collaboration of Cyril Birch, Berkeley, University of California Press, 1976. 9 Peonies and Ponies, London, Penguin Books, 1941.参见葛桂录:《论哈罗德·阿克顿小说里的中国题材》, 《外国文学研究》2006年第2期。 10 London, Methuen, 1948. 11 夏志清教授在《陈世骧文存》序中说:“阿克顿当年到了北平, 结识了世骧, 就有了编译这本书的计划。选译工作当然阿克顿无法胜任, 他至多把世骧的译稿加以润饰而已。” 12 《四库全书总目》卷186总集类序, 北京:中华书局, 1965年影印本, 第1685页。 13 《对于诗刊的意见》, 《大公报·文艺》第55期, 1935年12月6日。 14 胡适:《尝试集·自序》, 《胡适文集》第9卷, 北京:北京大学出版社, 1998年, 第72页。 15 朱自清:《中国新文学大系·诗集导言》 (1917—1935) , 上海:上海良友图书印刷公司, 1935年, 第2页。 16 胡适:《中国新文学大系·建设理论集导言》 (1917—1935) , 上海:上海良友图书印刷公司, 1935年, 第295页。 17 参见林庚:《新诗格律与语言的诗化》, 北京:经济日报出版社, 2000年。在某次采访中, 林庚称新韵律诗会是21世纪新诗的主流, 见龙协涛:《林庚先生访谈录》, 《诗探索》1995年第1期。 18 参见Donald Davie, Ezra Pound, Poets as Sculptor, 1964, p.39.Micheal Alexander, The Poetic Achievement of Ezra Pound, London and Boston, Faber and Faber, 1979, p.65。 19 参见“Arthur Wally in Conversation”, ed.by Ivan Morris, Madly Singing in the Moutains, Creative Arts Book Company, 1970, pp.140—141。 20 “On Chinese Lyrical Tradition” (Opening address to Panel on Comparative Literature, Meeting of the Association for Asian Studies, 1971) .In Proceedings from the International Comparative Literature Conference Held on 18—24 July at Tamkang College of Arts and Sciences, 《淡江评论》 (台北) 特刊2.2—3.1 (1971年10月—1972年4月) , 第17—24页。. 21 闻一多:《文学的历史动向》, 《闻一多全集》, 武汉:湖北人民出版社, 1993年, 第16—21页。《陈世骧文存》, 第1 —2页。 22 林庚:《漫谈中国古典文学的艺术借鉴》, 《新诗格律与语言的诗化》, 第17页。 23 张鸣:《林庚先生谈文学史研究》, 《文史知识》2002年第2期。 24 Cyril Birch, A short biography of Shih-hsiang Ch’en, Journal of the American Oriental Society, Vol.91, No.4 (Oct.-Dec.;1971) , p.570. 25 [美]T.S.艾略特:《传统与个人才能》, 《艾略特文学论文集》, 南昌:百花洲文艺出版社, 1994年, 第3页。 26 参见孙玉石:《1917~1937中国现代诗导读》, 北京:北京大学出版社, 2007年, 第349—350页。 27 Modern Chinese poetry:theory and practice since 1917, by Michelle Yeh, New Haven, Yale University Press, 1991. 28 吴伟业:《浣溪沙·闺情》, 陈继龙注:《吴伟业词笺注》, 上海:上海古籍出版社, 2008年, 第31页。 29 废名:《林庚和朱英诞的诗》, 见废名著, 陈均编:《新诗讲稿》, 北京:北京大学出版社, 2008年, 第347页。 30 Anthology of Modern Chinese Poetry, edited and translated by Michelle Yeh, New Haven, Yale University Press, 1992. Modern Chinese poetry: theory and practice since 1917, by Michelle Yeh, New Haven, Yale University Press, 1991. 31 赵毅衡:《对岸的诱惑:中西文化交流人物》, 北京:知识出版社, 2003年, 第135页。 32 温源宁讲座《英美四大现代诗人》, 《青年界》1932年9月。原文为英文, 后由顾绶昌译为中文。 (责任编辑:admin) |