|

《迷城》让我看到了一位成熟和沉稳的思想者和审美者。一部现实性特别强的小说一定包含着作者的政治意识,或者说,能否在反映现实上达到深刻的程度,则取决于作者是否具备清晰和贴切的政治态度。《迷城》似乎印证了我的观点,它写的是一个南方小城的社会生态,却具有强烈的现实性,可以说是当代中国基层社会的缩影。

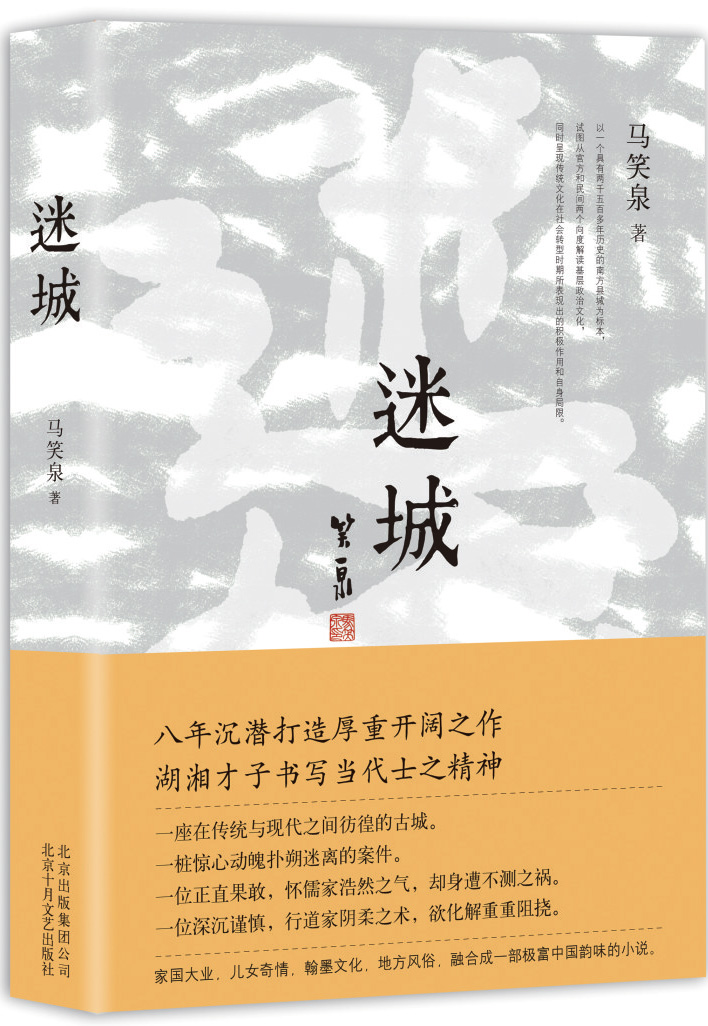

马笑泉的长篇小说《迷城》显然是以他曾经生活过的一座湘西小城为背景而写的。这是他的故乡,故乡往往是作家最珍贵的写作资源,马笑泉也不例外。何况他的故乡太迷人了,他情不自禁地将其称为“迷城”。事实上,这座湘西小城始终影印在他的写作之中,无论是他的成名作《愤怒青年》,还是后来的《巫地传说》《银行档案》,都能发现他对这座小城的迷恋。《迷城》中,他集中笔墨全面书写了这座小城,在小城市里却映现出一位作家的大视野和大情怀。他把小城视为自己最亲密的兄弟,在他的眼里,小城有了情感,有了血肉,就是一个复合的人。而他观察人物的时候也有了城市意象,因为一个人内心丰富的程度就像是一座微缩的城。

小说很好读,有故事、有细节、有内涵。但更让我惊奇的是,马笑泉在叙述中敢于走险棋。第一步险棋便是他选择了执掌这个城市权力的最高领导作为小说的主要人物,县委常委班子的七个成员悉数来到马笑泉的笔下——这很容易将小说写成一部俗套的官场小说。但马笑泉绕开了官场小说的陷阱,他选择这步险棋是为了更宏阔的政治视点,通过政治视点可以辐射到城市的方方面面。第二步险棋是他以常务副县长鲁乐山突然坠落在住所楼下作为小说故事的开头,并将这桩是自杀还是他杀的悬案作为贯穿始终的线索——这很容易写成一部流行的破案小说或反腐小说。但马笑泉同样顶住了流行的压力,他之所以要紧紧抓住这桩命案的线索,是因为他要以这桩命案为引线,将本来互不关联的事件和人物都串在一起,构成一个完整的小城版图。一个作家敢于走险棋,首先他必须具有强大的定力。马笑泉是有定力的,他相信通过自己的掌控,能够准确传达出他对这个世界的认知。

必须承认,在作家圈里存在着一种政治恐惧症和政治淡漠症,特别是在年轻一代作家中表现更普遍,人们认为少一点政治性才会多一点文学性。难得的是,作为一名“70后”,马笑泉对政治却充满了热情,他乐于从政治的角度去观察世俗人生。那些患政治恐惧症和政治淡漠症的作家其实是对政治作了狭窄的理解,以为政治就是说权力场上的事情。政治自然离不开权力,但远比权力要复杂得多。引一句政治学的释义:政治是牵动社会全体成员的利益并支配其行为的社会力量。马笑泉的政治情怀不是由教科书或领导培育出来的,而是向民间学习的结果。他说过:“在县城里,政治似乎只限县委、县政府、各局等,最多到股长为止。其实政治并非如此,官方有官方的政治,民间有民间的政治,两者互相渗透。”马笑泉就是以这样的政治情怀去观照自己生活过的城市,因此他首先看到的是民生和民情。这也构成了《迷城》的一种特别叙述,它照应了两类故事场景,一类是由七位县委常委演绎的官场故事,一类则是市井风情和城市的历史文化,马笑泉将官员的行为围绕着后者而展开,由此非常生动地描绘出小城的社会生态。比如文庙前的“杏怀抱子”和桃花井的联想,既看出小城的文脉,也看出官样文章的有趣;比如有着家传秘方的“何记”卤菜,被敏锐的杜华章抓住,做成了一篇发展经济和旅游的大文章。

我以为,一部现实性特别强的小说一定包含着作者的政治意识,或者说,能否在反映现实上达到深刻的程度,则取决于作者是否具备清晰和贴切的政治态度。《迷城》似乎印证了我的观点,它写的是一个南方小城的社会生态,却具有强烈的现实性,可以说是当代中国基层社会的缩影。

当然,马笑泉的政治情怀更集中地表现在对鲁乐山和杜华章这两位基层官员的塑造上。这是两个性格迥然有异的同事,鲁乐山是常务副县长,杜华章是主管文化和宣传的常委。鲁乐山是藏巧于拙,性情刚直;杜华章是满腹文章,雍容文雅。但他们坚守着相同的操行,秉持同样高洁的政治理想,无论在工作上还是在生活中,他们都能做到相互切磋、相互理解和尊重。这两个人物一刚一柔、一雄一雌,共同寄寓了马笑泉的政治理想。而且从这两个人物的异同上也反映出马笑泉面对政治理想既有自信也有迷惑。自信是因为他对政治理想的思想资源充满了自信。马笑泉不是从西方现代理论中寻找思想资源,而是从中华文化传统中寻找思想资源。马笑泉显然作了一番深入的学习和研究,但他并不作偏激之语,而是接受已取得广泛共识的观点,即认为中华文化传统是儒道释的有机结合,他从儒道释中获取思想资源去构建自己的政治理想,并以政治理想为标准去设计自己的人物。这一构思马笑泉通过杜华章与圆镜和尚的交谈表达得非常明确。他借用圆镜和尚之口说,像杜华章这样“身在公门”,那也是一块修行的好地方。这是《迷城》的总纲。也就是说,马笑泉是把官场当成一个修行的好地方来写的。但能不能修行成“佛”则在于作为一名官员你身上有没有“佛性”。这个“佛性”就是高洁的政治理想。在迷城的七名常委中,阮东风这样的腐败官员,把官场当成敛财的地方,最后只落得身败名裂的下场。而像雷凯歌、康忠,能够做到仕途顺利,也能有所作为,但他们摆脱不了世俗之心,自然也成不了“佛”。惟有鲁乐山和杜华章,才是真正将官场当成了修行的好地方。从一定意义上说,小说写的就是这两位官员修行的过程。他们的修行会面临种种磨难和考验,但他们都经历过来了,践行了他们的政治理想。在马笑泉的眼里,他们就是官场的“佛”。马笑泉在写这一层面的内容时是充满了自信的。但他也有迷惑,因此他要设计两个人物。这两个人物尽管其政治理想一致,但他们践行理想的方式又有所不同:鲁乐山刚正不阿,在现实的挑战面前丝毫不妥协;杜华章则强调审时度势,采取灵活的策略应对现实。有一次鲁乐山遇到极大阻力,杜华章劝他暂时忍一忍,但鲁乐山正色说道:“我晓得你是为我好,你的策略也更符合迷城的政治生态。但是,宁可直中取,不可曲中求,我一贯是这样,想改也改不来。”马笑泉的迷惑便是在对二者的取舍上。鲁乐山的刚直让他敬重,但鲁乐山的结局却是命丧黄泉,最终连死的真相都难以告白于天下。他不得不认同杜华章的妥协态度,他写杜华章如何在妥协和忍让中艰难地办成了像何记卤菜这样推动全县经济发展的大事,也写杜华章在处理鲁乐山后事中的难堪和无奈。如果把官场看成是修行的场所的话,这一切应该就是修行的一部分,但我读到这些章节时,分明又能够感受到马笑泉的心疼和叹息。

马笑泉的迷惑就在于,难道当下的政治生态环境恶化到如此程度,竟容不下鲁乐山的刚直?迷惑归迷惑,但出于对政治理想的自信,马笑泉必须在恶浊的政治生态环境中立起一位刚直的鲁乐山。鲁乐山不仅是杜华章的思想挚友,而且也成为杜华章的楷模和警钟。杜华章在最纠结的时候,就会想起鲁乐山,从而具有了一种自我反省的心境。

马笑泉的政治情怀是与民间相通的,这也是特别值得赞许的一点。但我并不是说,作家具有主流的政治情怀就不值得赞许,而是认为我们过去只注意到主流的政治情怀,没有注意到一个作家如果站在民间立场上,也能够培育起强大的政治情怀。而且这与主流的政治情怀并不必然构成矛盾,相反它能够提供一种新的视角,更加丰富我们在文学中的政治表达。我曾引用吉登斯的理论来解释不同的政治情怀。吉登斯将政治分为解放政治和生活政治。不妨从吉登斯的理论引申出两种政治情怀。一种解放政治的政治情怀,带来的便是我们熟悉的宏大叙事;而生活政治的政治情怀则是与个体和民间相通的,这也吻合吉登斯对生活政治的诠释:生活政治是“关注个体和集体水平上人类的自我实现”。《迷城》里有一段话很精彩,这是杜华章面对一些人背后玩政治权术而发的一段感慨:“政治本来是正大之事,是人类智慧、理念、情怀的综合体现,这个场域中的竞争应该是光明正大的,却被许多人搞得龌龊不堪。”这段话用来批评文坛也很贴切。作家的政治情怀本来也是正大之事,也是人类智慧、理念、情怀的综合体现,但政治一词在文坛被污名化,作家表达政治情怀也变得不理直气壮了,这不应该是一件正常的事情。事实上,我们应该追问的是,作家具有什么样的政治情怀。

马笑泉早期的小说给我留下冷峻的印象,他笔下最出彩的是铮铮铁汉,同时他对社会人生的理解也带有偏激的成分。《迷城》则让我看到了一位成熟和沉稳的思想者和审美者。尽管我在这篇文章中是从政治情怀的角度来讨论作品的,但必须强调《迷城》的文学意蕴很足。特别是马笑泉将他多年研习书法的心得融入叙述之中,既直指当下书法热的现实,又让人物形象更为丰满,还使小说增添了一份浓浓的雅趣。不要轻看了马笑泉为这座小城取名为迷城,迷城之迷既在迷宫般的幽微,也在迷局般的险峻;更有对美好的迷恋和对思想的迷惑。在马笑泉的努力下,迷已经成为了一种酽酽的文学表述方式。

■创作谈

内心与时代的共振

□马笑泉

我出生和成长于南方县城,毕业后又先后在与家乡邻近的两个县城中工作了八年。作为一部以县城为描写对象的长篇小说,《迷城》当然有它的现实基座,或者如你所言,有具体指向。但小说是对现实的想象性重铸,一旦完成,它就是另一座城,一座在文本中自在自足的城。

宿命云云,是从结果回溯到起因而得到的一种切身感受。我40岁前的大部分小说皆是以县城为空间背景,这是与我的出生和成长息息相关的空间。如果我出生、成长于茶峒或者纽约,那我的写作就将是另一番面貌。这是个人难以选择的,所以我把这视为一种宿命。既是宿命,则将身心沉入其中,仔细体察,从容书写,以尽此命。

从《愤怒青年》到《银行档案》再到《迷城》,县城的精神气质和县城人的精神处境始终是我着墨最多、用力最深之处。如果能够一言以蔽之,那我也就不用写这么多字了。最深的体验往往最难言说清晰。而作为一个小说家,我本能地拒绝清晰,特别是那种简单化、概念化的清晰,就是为了维护这份体验的整全性。县城是都市和农村的连接地带,那么,它也是边界模糊之地、彷徨不定之地、含混复杂之地、冲锋和撤退之地。这种种状态都渗透、作用于县城人的精神面貌。而县城青年是县城人中最敏感、行动力最旺盛的一群,他们的处境和行为无疑能最集中、最鲜明地表现出这些状态。我所能做的就是用形象来呈现,而非理论上的梳理和概括。当然,理论上的梳理和概括也很重要,但那是思想家和社会学家的工作。最打动我的,也是让我乐此不疲的,就是敞开心怀,让这些细节一点一滴地渗透进来,最终与这座城血肉融合这样一个漫长而细微的过程。

我通过大量的细节体认获得了这座城的神韵之后,就要把现实中那些太具体的东西忘掉,以便在艺术世界中进行自由创造。而那些细节其实并没有真的忘掉,它们只不过是通过想象在文本中进行了转化和重组,最终传达出这座城的神韵。

从时间上来说,《迷城》的创作和完成正好处于我从青年步入中年这样一个阶段。从创作心态和作品所呈现的气质来说,青年时期的劲气奔涌转化为中年时期的舒缓深沉,确实是一个告别式的总结,同时也是一个新的开端。“青年写作”和“中年写作”不仅是一个生理年龄的问题,更是一个心理年龄的问题。有到老仍是“青年写作”者,也有步入创作不久就进入“中年写作”者。大体而言,“青年写作”往往在某种强烈情绪的驱动下喷涌而出,呈现一种飞扬恣肆之态,更多地仰仗先天元气,而“中年写作”的节奏会慢下来,趋于舒缓、开阔、深沉,还包含了审慎和犹疑,后天的经验和思考的比重会逐步增加。二者皆能出佳作,只是面貌有异,气质有别。

对我而言,写作的驱动力以前是内心的呼唤,现在和此后是内心与时代的共振。其实之前也是出于自我与外在的共振,只是那时认为存在一个纯粹的、不受外界影响的内心世界。其实从人出生那刻起,就无时无刻不处在与外界的共振中。从这层意义上来说,世界即我,我即世界,何曾须臾分离。

(责任编辑:admin) |