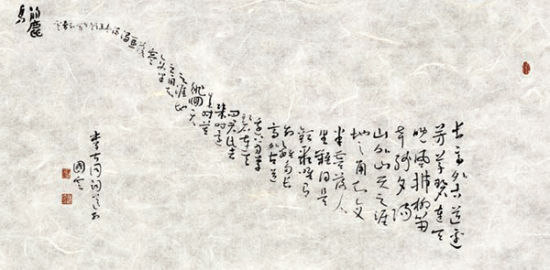

梅国云是作家,小说写得好好的,这几年却突然被“汉字”诱拐出走,进行了一系列基于中国笔墨艺术的以字词为对象的跨界创作——称之为“笔外意象”。借助于网络时代的便利,“笔外意象”作品被许多人观看和喜爱。关于“笔外意象”的创作起因,艺术家有自述:“我龙年春节前做了一个梦,梦里是浩浩荡荡的回家过年大军。坐着摩托车的,坐着公共汽车的,开着小车的,坐着飞机的,这样一种景象使我脑海里呈现出‘回家’两个字。醒来后,我写下了这两个字。“回”字写得像车轮滚滚,又像望眼欲穿。“家”字就像一盏灯为回家的游子亮着,老人和孩子在守望。”如果有“笔外意象”大事记,这《回家》的创作便是头一桩。 “笔外意象”借助于中国的笔墨艺术,通过恢复和变形汉字,使语言文字本身成为审美对象,或闪耀着诗性或富有理趣,或诙谐幽默或意韵无穷,既有游戏精神又不失文质彬彬。若说“笔外意象”独特处在于笔墨创新,事实上中国源远流长的书法艺术从来就不只是写字,书画同源,造型和线条艺术都是极为丰富讲究的,构字拆字的智趣也不鲜见。那么,谈论“笔外意象”可能最不应该忽略的是,艺术家的文学创作与“笔外意象”的发生有什么关系?或者说笔外意象这样的跨界艺术对于小说家和诗人究竟意味着什么? 在我看来,“笔外意象”这种在宣纸上展开的艺术,虽是小说家梅国云的另一幅笔墨、另类艺术,归根结底却是作家意见在同一精神的不同层次和侧面的展开,是创作冲动的另一个出口。无论是小说、散文、诗歌写作还是笔外意象的跨界探索,其连接点都在对“语言”的关注和使用上,我相信,它们源自同一种精神内核和近似的关注向度。对于作家、诗人,一个以使用语言为职业的人,在其某一创作阶段,集中关注本民族语言的特质,停留在类似语言学的凝视中,这并不奇怪。就梅国云而言,深厚的书法功底只不过给他提供了得心应手的条件和形式。 目前为止,“笔外意象”的作品已经有两百余幅,它们合起来难道不是一本当代中国的生活、历史、文化思想和情感的“世相词典”吗?语言成为“写作”展示的对象,将世界包含在语言的展示中,这种文体实验是有成功的文学先例的,远如福楼拜的《庸见词典》,近有韩少功的《马桥词典》。它们在理念和文体实验性上不是没有类比性。从中国本身的文学传统内部来看,“笔外意象”敦厚的态度、从容的法度以及萧散自由的风格,又可以说多多少少承续了传统札记、文人小品,这原本就是我们中国文章的正统。 抛却梅国云作家的身份,单就其笔墨艺术的门类风格而论,“笔外意象”很明显地属于中国的“文人画”一脉。文人画是由文人倡导的一种特殊的艺术创造,相对区分于画工笔画,重情趣、思想胜过技艺,讲究以离为合。如陈寅恪在《文人画的价值》所说:“画中带有文人之性质,含有文人之趣味,不在画中考究艺术上之功夫,必须于化外看出许多文人之感想。”中国的文人善于通过艺术形式的转换来创造新的艺术风格。虽然在大宗上属于文人画,但“笔外意象”与之更接近、精神上更相通的可能是五四以来现代人文知识分子所提倡的“人生艺术化”的现代传统。打动人心无不是因为在生活世相片段的凝视和谐趣中,具有着“人间的情味”。芥川龙之介说得多好,“因为使人生幸福,不可不爱人生的琐事,灵的光、竹的战栗、雀群的声音、行人的容貌、在所有的日常琐事之中,感着无上的甘露味”。 (责任编辑:admin) |