|

仿佛有人在暗夜中的雪地上行走。沙沙的脚步声不时响起。偶尔停一下。想是那人走累了,找到一根卧倒的树或者一块冷冷的石头,打扫掉上面落满的雪花,一屁股坐下来,歇息一会儿。继而脚步声又起。一整夜,那人就这样走走停停,停停走走。

夜,曾经真实、漆黑的夜。现在,它悄悄起身,要从窗外蹲守的地方跑开了。

雪地,大雪覆盖着的土地,是书桌上铺展着的宣纸。

那满怀心事的夜行人,尽管走了一夜,他也不会发出一星牢骚、半点埋怨。

因为“他”是一枝来自浙江湖州的毛笔。

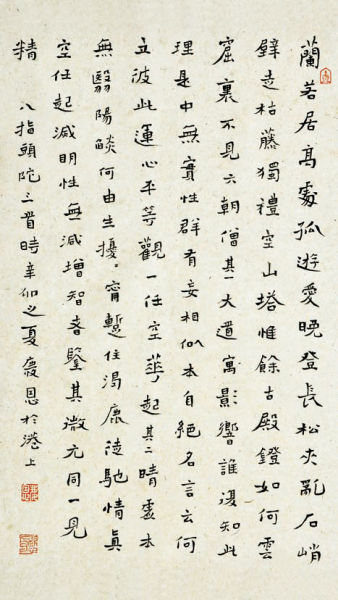

胡庆恩手中握着这枝笔以小楷工整地抄出一部《般若波罗蜜多心经》。写下那么多蕴藉典雅的字,这枝笔却不喧哗,保持着内心的寂照。

时光如水,夜色如墨,以砚为湖,行走不歇。

“以砚为湖”,这个比喻,让我蓦地想到梭罗和瓦尔登湖。

形单影只的梭罗,告别城市,借来一柄斧头,来到瓦尔登湖畔,在孤独与寂寞中度过了700多个日日夜夜。他说:“大部分时间内,我觉得寂寞是有益于健康的。有了伴儿,即使是最好的伴儿,不久也要厌倦,弄得很糟糕。我爱孤独。我没有碰到比寂寞更好的同伴了。”“我并不比湖中高声大笑的潜水鸟更孤独,我并不比瓦尔登湖更寂寞。我并不比一朵毛蕊花或牧场上的一朵蒲公英寂寞,我不比一张豆叶,一枝酢酱草,或一只马蝇,或一只大黄蜂更孤独。我不比密尔溪,或一只风信鸡,或北极星,或南风更寂寞,我不比四月的雨或正月的融雪,或新屋中的第一只蜘蛛更孤独。”

梭罗享受着美好的寂寞,行走在瓦尔登湖周围。他发现,身边的那山、那水、那树,都是意气相投的朋友。

美国著名思想家爱默生曾这样描述,梭罗喜欢走路,并认为走路比乘车方便。因为乘车的话,你要先挣够车费,才能成行。再说,何况梭罗不仅仅把要到达的地方当作目的地,在他看来,行走本身也是目的之一呢。

渤海边,大洼地,寂寞、苍凉的莽野,胡庆恩在孤独地行走着。冬雪过后,寂寥广袤的大地,像铺展开的宣纸,信步其中,让人体会到天地没有边际的博大;而春来时,破土而出的苇芽,枝头爆出的一点鹅黄,出没在草丛间的灰鹭、野鸭,像信笔点下的墨点,让心涌现生之喜悦;伴随盛夏而来的一望无际的绿,风拂柳枝,连绵起伏,是一道道游走的线条;秋色莽苍,白云无垠,雁字成行,明月芦花,分明是不可言说的书境。

有一天,他蓦地感觉,怦然的心、手中的毛笔、容身的天地、变幻的四季,仿佛是一个整体。他顿时理解了庄子为什么会说出“天地与我并生,而万物与我为一”这句话。

梭罗行走在瓦尔登湖的四周,行走在橡树、山核桃树、枫树、松树,还有一些别的树之间,他能从一片叶子看出春夏秋冬。云会从瓦尔登湖这儿带走一些东西,风也会把它们送回来。梭罗热爱这附近的山水,他觉得,这片土地,几乎涵括着整个世界。

然而,梭罗也清楚,“世界并不限于这里。……我们应该像好奇的旅行家一样,浏览周遭的风景;而不是像愚蠢的水手,在旅行中,只顾低头撕麻絮。”“还是要听从古代哲学家的一句话,‘到你内心中去探险’。这才用得到眼睛和脑子。快把视线转向内心,你将发现你心中有一千处地区未曾发现。”

从海边的大洼地一折身,胡庆恩走进书法艺术的茂密丛林。他发现,一本本安安静静的碑帖,其中藏着一个博大精深的世界。历代优秀书法家及其风格,简直就是一株株的大树。

王羲之循法度而慕自由,仿佛枝干挺拔、叶形奇美的银杏;颜真卿结体宽博,如同磊落雄浑的古松;怀素草书连绵起伏,好比大风吹动的垂柳枝;《好大王碑》率真无邪,好似古柏伸展的虬枝;魏碑天真朴拙,形近以无用而得天然的樗树;唐人写经细腻委婉,迹若新生的茂密幼林;柳公权斩截瘦硬,如挺拔收束的水杉;苏东坡用笔欹倾而姿态横生,似临崖而立的倔强矮松;黄庭坚笔墨跌宕,枝柯张扬如山核桃树;董其昌飘逸妍美,像浓香四溢的丹桂;赵孟頫书写注重韵律,动静舒展如白皮松;米芾用笔出人意外,如爬墙老藤突然转折;王铎重墨参差错落,像阳光在大地上画的梧桐叶影;启功秀挺俊美,如迎风而立的白杨……

那片海边洼地不再贫瘠苍凉,这些枝繁叶茂的大树,既为他遮风挡雨、提供庇荫,又为他把丛林中隐秘的道路显现出来。在毛笔与宣纸的亲昵中,他发现,水墨是有深情的;书法线条,竟然简单而馥郁,孤独而芬芳。

天快亮了,梭罗开始他黎明时该做的工作。“我拿起斧头和桶出门找水去。曾经水汪汪、微微颤抖的、能够反映每一道光和影的湖面,现在冻结着一英尺、一英尺半厚的冰,上面还积了一英尺深的雪。……我先是用斧头穿过一英尺深的雪,然后又穿过一英尺厚的冰,在湖面上打开一个窗。用桶盛水之后,我向下面的世界张望了一眼……我看到,天空在我脚下,正如它在我头顶之上。”(梭罗《瓦尔登湖》)

手握毛笔站在书桌边面对宣纸的他,就像手提斧头站在瓦尔登湖畔面对天空与大地的梭罗。书桌上摊开的宣纸,对于他,既是脚下的大地,又是头顶上的天空。

天快亮了,我与胡庆恩才想起要睡觉。他放下笔,倒在床上沉沉睡去。收拾书桌时,在他打开的《赵孟頫书〈赤壁赋〉》册页上,恰有“不知东方之既白”七个字,映入我眼。

(责任编辑:admin) |