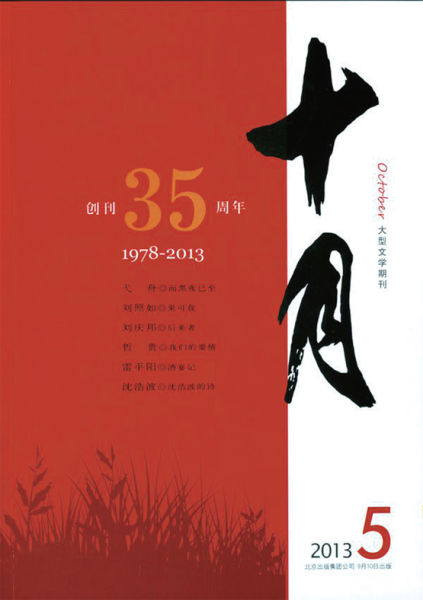

按照洪子诚的说法,中篇小说这一体裁的繁荣与20世纪80年代文学期刊热有着密切的关系。不同于长篇小说便于出版、改编的路数,中篇可选择的窄门是期刊。创刊于1978年的《十月》杂志,大概是最能印证于这一时代风潮的文学期刊。最近两年《十月》依然占据着中篇小说的高地,《所有路的尽头》《世间已无陈金芳》《地球之眼》等是各大小说排行榜青睐的佳作。 弋舟《所有路的尽头》是一部正面回应时代精神危机的力作,并将危机的起源上溯至20世纪八九十年代转折。1980年代末的年轻学生是单纯的温室花朵,“闪烁着理想主义的光芒”。邢志平的童年结束于一次出门,“被人揪一把鸡鸡”,往后,在漫长的精神成长之途中,外部世界的惊扰还会以重复的形式一再上演,无论远游、爱欲探险抑或顺着潮流的方向成为财富的“成功者”,邢志平渴望被指引和保护和献身。诗人尹彧顺理成章地登场了——毋宁说尹彧就是“隐喻”,一个反向拆解的著名隐喻“诗人之死”。启蒙者尹彧,邢志平的精神导师是1980年代文化光芒的中心,掌握着“一个时代的权柄”。邢志平的麻烦在于,循尹彧走过的游历之路,爱尹彧所爱的女人,无法像尹彧一样消失。尹彧缺位的1980年代,邢志平成为神灵出窍者,一边领受财富,一边回望过去有所缺失。在“尽头”时刻,邢志平终于找回了“消失者”,一个被新世纪摒弃在回顾之外的平庸之辈, “偶像和禁忌都已坍塌”,历史露出本真,这是童年到成年所遭遇的赤裸现实。于是死亡成为邢志平从精神童年脱壳而出的成人式。但是历史的狡诈在于,“诗人/启蒙者”没有死,诗人发福了,赴死的是诗歌的信徒,是庸众。 这就是弋舟在近作中不能释怀、反复纠结的“罪”。在《等深》《而黑夜已至》等作品里,“罪”、“病”、“黑夜”、“尽头”成为作家的典型修辞。罪在己,1990年代之后所遭遇的内在于1980年代启蒙主义之中,而不在启蒙者深责、反复咒骂的“肮脏的时代”里。这也是作家宁肯在《三个三重奏》中所触及的命题。作者想说,在历史的雾霾中,每个人都已蒙尘。然而惟有生活在烟尘之中才能“认识问题、解决问题”。借用弋舟近作贡献的互文本话语群,“罪”应该“等深”地偿还(《等深》)。不负责任的逃亡者,欠历史一个巨大的交代。 问题在于,弋舟用自戕方式完成的“精神弑父”仅仅是来到无路可走的“尽头”困局,抛下“所有”提供的总体性概念,放弃总体性的个人孤独有意义吗?如果病因不在历史之中,有意义吗?比如小说中的“我”,病起源于个人感情始乱终弃的逃离。这是一个总体性已然崩溃的时代,高度复杂的现实生活无论是总体论意义上的“罪”与“时代病”,还是“尽头”的历史终结论都无法完全把握和回应。不同于弋舟的历史纵深眼光,另一种思考方式在“上部”和“高处”,那曾被忽视的垂直方向,头顶的星空和永恒的道德律令。某种意义上,“尽头”是一切乌托邦的必然归宿,无论是启蒙主义的允诺还是跑步进入天堂,启蒙所代表的进步的渴望总会遭遇历史的终点。放弃末世论,用空间眼光取代“进步/终结”的时间维度反而有突破“尽头”困局的可能。 石一枫带来了《地球之眼》,中国当代文学中久违了的仰望星空之作。小说怒目金刚,对当下中国30年发展叙事在俗世狂欢的“高处”打开了俯视众生的道德天眼。面对权贵资本运转的核心秘密,法律和信仰都无能为力的时刻,科技与底层的结合能否提供解决财富不道德问题的新方案?小说提出了全球资本主义时代的天问。 小说的空间感来源于两个方面,第一个是“苍穹之上凝视的一双眼睛”,这是石一枫关心的核心命题,绝对意义上的道德律令。小说核心人物关系是一组“雇佣关系”,安小男和李牧光,劳资两方被设立为善/恶对立的关系,一面是冷酷精明的成功人士李牧光;一面是关心道德问题的底层技术人士安小男。二元对立的方式简单明快,高度戏剧化。问题是,财富是否应该被规定为绝对的恶?对于当代资本主义财富、金钱和人格之间的关系,有没有更开放性的理解?小说设计的中间人物“我”,就成为两个极端之间的平衡,既饱含深情地同情和理解安小男的“道德”心结,认为“如果这个世界的运行规则就是零和游戏,那么混得好也许还真是有罪的”;也对绝对意义上“道德”律令所蕴含的专制危险有所警惕,指出安小男揭露贪腐的手段正是他不愿为之的“不道德”监控。小说还让并不干净的资本主义进行了自我辩护,金钱“甭管是怎么来的,以后也能做正大光明的事”,这使得小说呈现出复杂而广阔的思辨性。 另一个是“太平洋彼岸”。作者在此显示出对经典马克思主义思想脉络的熟悉。不同于马克思时代的资本全球化,新一轮全球化的特点是技术和网络的普及。作者将安小男设计为技术天才,为其个人英雄主义的反腐方式提供了现实合理性基础。《地球之眼》的意义在于,如果资本/金钱全球化使得全世界资产阶级联合起来,科技和底层的结合使得全世界无产阶级再度联合成为可能。可以说,石一枫提供了一条突破“尽头”困局的可能之路:在无道世界里扛着技术的大旗“替天行道”,在全球信息技术共享基础上重新整合个体反抗。 不同于《地球之眼》将重心放在“道德缺无”这个当代重要的思想和社会现实,石一枫的另一部中篇《世间已无陈金芳》贡献在于“陈金芳”这个典型人物,我称之为“了不起的女盖茨比”。只有在纸醉金迷机会遍地的美国“20世纪20年代盛世”才会给出身低微不择手段获取财富与成功的盖茨比提供舞台;也只有在这30年快速发展、城乡流动加剧、阶层迅速分化的当代中国,才能有这样来自外省农村,以命相搏也要在大都市“活得有点儿人样”的陈金芳。所谓“人样”的生活,就是服装店老板娘陈金芳被混混情人殴打也要拿出所有积蓄学习钢琴。与盖茨比以爱情为奋斗动力不同,“人样的生活”,除了穷孩子出人头地的虚幻与虚荣还包括艺术的吸引、包括对人与人之间理解与同情关系的渴望,这是陈金芳野心的合法性。 古典西洋音乐对于底层来说意味着什么?是不可逾越的阶层鸿沟。作者聪明地将“我”与陈金芳的关系设置为“演奏者”/“听众”的知音关系,打开了不同阶层的人相互理解、相互倾听的温情通道,而这是当下文学中弥足珍贵的温暖质素。与盖茨比一样,陈金芳也活在一种改变命运的虚幻、虚荣中,大起大落的人生起因于孤注一掷的赌博心态,开出一片骗局和投机里生长出来的繁花似锦。陈金芳跨越阶层的流动在现时代仍是一条斑斑血迹的荆棘之路。 罗伟章的《声音史》带我们看到当代乡村图景。乡村在这一轮城市文明进程中的逐渐枯萎,被作家用“声音变化”的角度表现出来。对声音异常敏感的傻子杨浪,与丙崽、麦其土司家的二少爷一样,是当代文学傻子/智者谱系中的又一成员,他用一种平静而自然生长的态度记录、回放声音的变奏曲,既有别历史进步主义的乐观声调,也有别于知识分子常见的挽歌书写。声音的意义在两个层面体现:一个是声音所承担的叙事功能,作者用它打开了另一个世界,与城市文明相异的鸡鸣牛哞、四时风雨,这是直接承袭古典文学的乡村经验体系,也是这个经验体系贡献的美学典范与情感结构;一个是象征层面的文明话语权,日趋寂静的乡村暗示出乡村/传统文明逐渐失声的处境。在“乡村/中国”这种20世纪文学最经典的象征体系逐渐失效的时刻,乡村文明的因子如何在今天迸发出新的活力,消失的乡村之声如何汇入新的文明交响曲,这是罗伟章一曲“声音的史诗”所开启的智识空间。 中篇小说是回应时代最迅捷的文体。罗兰巴特在谈论新小说时说,只要你写出这个时代的新变,你的小说就是新的。 (责任编辑:admin) |