|

1987年,诗人西川、欧阳江河等参加诗刊社举办的“青春诗会”,提出“知识分子写作”;小说家方方发表《风景》,池莉写下《烦恼人生》,格非创作《迷舟》,苏童完成《一九三四年的逃亡》……这一年,止庵决定,停止小说和诗歌写作。

五年前,我向止庵约稿,虽结果未能如愿,但那一答一复成为很长一段时间里,我私藏的秘密。也因此,我了解到早在三十年前,止庵曾焚烧掉自己年轻时写的几十万字小说手稿。他后来在《挽歌》中写道:“经卷废弃似纷纷白骨,/清风翻卷,一篇即是百年,/皓首的书生茫然无归,/不知在哪里写剩余的诗句。”此后,他很快封笔,停止了小说和诗歌的写作。

去年初秋,一部止庵的小说集《喜剧作家》被交到我的手中,竟是当年幸存未毁的五部短篇小说。它像带着风尘,远道而来,孤零零的,却不悲伤。而我则像见了故人,边读边猜想这些年它的遭遇,也边读边寻找那个年轻的作家。

对于过往作品,止庵总说“悔其少作”“幸未谬种流传”,他是不愿被人高抬的,一遇到夸赞,就转移视线,在他身前的小范围地面上来回游离,两只手也跟着抬起来,掌心向下,拍打空气似的,有节奏地压一下、再压一下,带着腼腆的笑,反复说着:没有没有,太不好意思了,谢谢谢谢。可爱又慌张。在为数不多的几次见面中,这个细节出现了好多回,每次都让我联想到孩子,像个老男孩儿。

不过“悔”也好,“少”也罢,总该与过去连结也对它交代,于是在小说集的卷首,止庵添加了题记,摘自马克·斯洛宁《苏维埃俄罗斯文学》一书中关于茨维塔耶娃的部分,里面说:“她置身于历史之外生活、幻想和创作;她也意识到这一点,有一次说道:‘我与我的世纪失之交臂。’”由此,止庵便借来概括他笔下的那些人物——我与我的世纪失之交臂。

若说这部小说集的出版,是重又找回,倒也不妥。在1986年止庵停止小说和诗歌的写作之前,在这两个领域,他仅署名“方晴”。停笔三十年后,他从友人的地下室翻出这些以“方晴”落款的泛黄手稿,面对差不多四分之一个世纪的距离,心叹道:去日苦多,人寿几何。如今《喜剧作家》以“止庵”为名出版,对他来说,“方晴”从此成了前世。

小说集的编辑工作,多在细节,我们为此也确实有过几次争论。从线上到线下,语音、通话直到最后登门核对。多是近年不再使用的次选词,或俗语中无法查询的生僻字。在高楼林立的望京,止庵的书房里有着另一种宁静,我装着一本《现代汉语词典》,一页一页地对照文稿,更新当下标准里对于字词的选择。每听到一些在“音形义”方面曾用字更胜一筹的例子时,止庵摘下眼镜,仔细查看,略带苦恼地说:“这些字都没啦,哎呀,太可惜了,太可惜了。”过一会儿又问我:“咱们能不能保留,为这些‘字’做点什么,不想它们因标准而消失。”我当然点头,那厚厚的词典只是一层保护色,把问题指出来是因为那是编辑的职责。

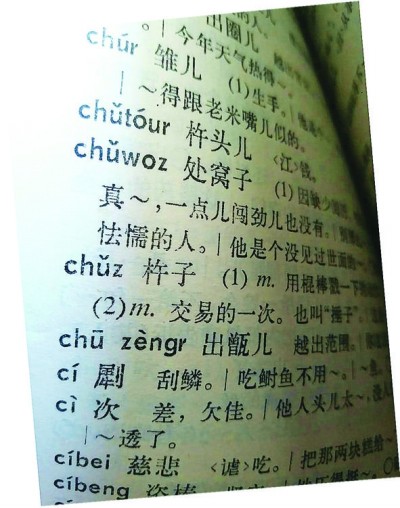

特别的是,在核对北京话中表示“给鱼刮鳞”所用的动词时,我们翻遍了词典,也在网络上一搜再搜,甚至在满屋的书架上寻找可能的帮助,但直到我们离开都没能解决。随后不久,止庵在微信群里发出两张照片,一张“《北京方言词典》”,一张“ci”(二声)字解释页,附文:这本词典里是“左犀右立刀”,但《辞海》无此字。

这个人们仍在用着的说法(字),只存在于多年前的方言字典里,而这样一本字典,又很难在另一户人家找到。至此,参照造字是最为妥帖的做法。

这是我第一次与作者在如此细节的部分,做深入的探讨,用“咬文嚼字”形容那个下午一点都不夸张。止庵的版权代理人沈山说,止庵对文字是有研究的。能有这么一个下午,特别难得,也特别有收获。

我喜欢这个年代的作家,他们对文字有着最崇高的敬意。

《喜剧作家》的五个故事中,《姐儿俩》是消磨,《走向》是缠绕,《墨西哥城之夜》是撕破,同名小说《喜剧作家》是现世,而《世上的盐》则是幻想,通通带着孤独,娓娓道来,不必悲也不必喜。关于“喜剧作家”,大概要追到鲁迅那儿,他曾说:悲剧将人生的有价值的东西毁灭给人看,喜剧将那无价值的撕破给人看。止庵由此引申:悲剧和喜剧从根本上讲是对人生的本质的认识,悲剧是以“人生”、“有价值”为前提,喜剧是以“人生”、“无价值”为前提。悲剧是正的,喜剧是负的;悲剧是向上的,喜剧是向下的;悲剧最终张扬人生的价值,喜剧最终消解人生的价值。

这就是《喜剧作家》。

(责任编辑:admin) |