|

与作家袁凌约采访时,他正在甘肃一个偏远的村子里,网络不便,时间不定。他在那里做一个乡村儿童的公益调查项目,走访调查对象,与他们同吃同住,经历他们遇到的困境。采访的那天,他说头天晚上,他们几个工作人员和被采访的孩子一家人挤在一个炕上,因为寒冷的夜晚,这个家庭只有一张炕可以御寒。

可靠的现场感,零距离地观察,这是袁凌一直强调的。无论是非虚构里写死亡,还是小说里写乡土的破败,袁凌将一切建立在真实的根基上。因为他认为,只有在真实的生存经验上,才能够对人性进行确切的关照。始终保持着攫取生活的欲望,记录人类生存的经验,袁凌始终这样要求自己。他说,走多远,看多远,写多远。

我注重真实性,是因为它提供了意想不到的通向永恒的、开放的空间

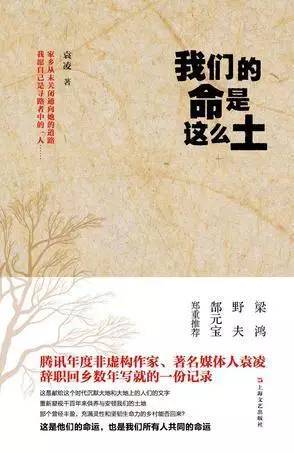

代表作《我们的命是这么土》《我的九十九次死亡》

Q

你的本职是一位记者,曾经写过许多有重量的调查报道和特稿,但这与文学性的写作还是有所不同。事实上,作为一位调查记者,确实给你的文学写作提供了一些素材和切入的角度。我好奇的是,文学创作中处理题材和调查写作有何不同?调查新闻写作给文学创作确切的提供了些什么?

袁凌:我做调查记者时,严格地不写兼有调查性和文学性的作品,注重将二者进行区分。因为调查报道的核心是还原一个事实,它追寻的是事件真相,要求我们找到大量的材料,从中寻求事实的逻辑,但文学关心的是人性的逻辑,二者是不同的。后来我写特稿,特稿和调查报道有所不同,它关注的也是人性的复杂性,有一定的文学性,但狭义说来它也不是文学作品,它仍然受制于新闻的框架,依据事实的根基、篇幅以及时效性等问题注定它很受限制。但调查报道和特稿写作确实对我的文学创作有影响,它塑造了我文学写作的形态。它提供了一种意识,注重可靠性和真实性。

我力图还原真实的生存的经验,人存在的经验,在这个经验之上产生对人性的关注。单纯在有想象力的故事的情节中展现人性,这不是我所追求的。离开人类可靠的生存经验去探索人性,我们对人性的关注会变成一种辩证法,我们总是在一些陈陈相因的套路里揭示人性的善中有恶、恶中有善,最后它难以逃脱一种框架,变成一种似是而非的东西。多年做调查记者的经历,对我的写作观念有一种塑造,我总是在人世的经验中安放人性、探索人性。

Q

这也不难理解你为什么写了大量的非虚构作品,甚至在小说集《我们的命是这么土》里仍然是以现实为蓝本进行虚构写作。

袁凌:脱离了经验的想象并没有那么丰富,某些时候它变成了同一种模板,反而是生活的经验总在变化中,只要深切地了解它,就会发现它能给你的写作提供更多的可能性。生活的真实性中并非没有开放性的空间。从文学的本性说,读者看重文学想象并不是因为它本身,而是借助它打开日常生活中不存在的空间,在这个空间人性的自由、丰富得以展现和安放。

但如果真正地体会、观察、经历现实,会发现现实经验中存在着大量的空间满足你对丰富人性的需求。非虚构作品虽然是非虚构的,但有些细节你完全想象不到。细节的张力、开放性提供的回味的空间比单纯的想象要有意味得多。这时我们并不需要想象去拓展那些空间,可靠地抓住细节时,空间就向我们展开了。我注重真实性,并不仅仅是真实本身重要,而是它提供了意想不到的通向永恒的、开放的空间。

Q

你的非虚构集《我的九十九次死亡》确实展现了人性的复杂与丰富。死亡与人们的距离其实很难被界定,为什么会关注死亡这个话题,或者说你想通过写这许多的死亡,作为对当下社会的一种关注方式吗?甚或是提供怎样的一种观点、思考?

袁凌:我笔下的那些人,他们的一生非常平凡、卑微,最值得写的或许就是死亡了。我写的也并不是死亡本身,而是借助死亡追溯他们的生命,死亡是一种着力点,将人一生的重量传达出来。在高度现代化的今天,底层人物的生死还没有完全纳入现代化的秩序,它是一种混沌,在这样混沌的秩序里,人对生死是一种双重的态度,既敏感,又麻木,我想要通过死亡这个着力点表达对生命和存在的一种思考。这本书的出版不意味着我对死亡的写作就停滞了,其实一直在进行中。不过现在我的写作不仅与死亡相关,还会写生命的场景,或许称为“生死录”更合适。

生活的某些场景和死亡一样,具有凝练的意味,体现生存本身的重量。我会一直把这种经验记录下去,它们看起来平凡,但当事人的人性与生存境遇交会,获得高度的凝聚力,保存了可靠的质地。当然,这也和我的个人经验和阅读相关,我喜欢的陀思妥耶夫斯基、卡夫卡、保罗·策兰等,他们都会考虑生死这个人性的着力点。我会在生死这个框架中探索更多问题。

袁凌

文学的首要目的是为人类保存真实的人性经验和生存体验

Q

《我们的命是这么土》,是你辞职回归乡土一年期间创作的小说集。乡土的变化不是一夕之间发生的,但它对你的冲击却似乎是“砰”一下就砸在眼前的。对中国乡土变化的写作其实不在少数,但多数是乡土调查式的,像你这样告别成功的事业回乡做农民,似乎也为数不多了。为什么会这样做?归乡一年,是想沉潜在乡土,真正观察它的衰败与新变吗?

袁凌:我对乡土有一种负疚感,这种负疚在于它供养了我,我要回报它,是情感意义上对乡土的负疚,这也是我情感的一种模式。从纯粹写作的层面上来讲,我追求可靠的叙述,那么什么最可靠?无疑是我的乡土经验,我由它而来,我必然优先写它。写乡土并不新鲜,它也有很多的模式,我的乡土小说可能不是受期待的那种奇观式或演义式乡土叙事,但它是可靠的叙事。

为什么会回到家乡写作?如果不回去,虽然我有很多的乡土记忆,表面上也经常回乡,但实际上这是一种表面的东西,对乡村当下的状况是没有了解的。在动身的前两年,我就已经有了回去的念头,真正回去时是迫不及待的。回去有一个好处,那就是你无法置身乡土之中自我欺骗,你每天面对的人与事、生活的重量和质地,不可能作假。回去后我住在粮管所和小店里,自己也天天面临生存的压力,会少一些自欺。人太善于自欺欺人。这也是一种笨办法,近距离观察乡村,物理距离不是我们的想象力可以跨越的。

Q

事实上,最终你还是离开了乡土。这是当下乡村最现实的状况:它似乎是你的根本,但它已不能让你扎根不移,离开成了一种必然,但情感上对乡土是眷恋的。你怎样看待这种矛盾?你的小说中写人对乡土的出走与回归,但丰盈的乡村是否已经成为一种永远不在的过去、人和乡土的关联是否能够真的建立?

袁凌:作为一个写作者,我其实不能改变什么,只是尽自己的义务,保存一份记录。我不在乎我能不能挽回乡土,我在乎的是作为一个写作者我要做到我该做的。但事实上,我并没有做到足够地记录。因为回去后我没有身份,像一个异乡人。我最后还是离开了乡土。那时镇上在修水电站,要将一条大河截流,我本来是想坚持到截流的那一天,看它干涸发臭,看与这条河连带的生命的生死变化,但它修得太久了。一条源远流长的河,死去也需要很长的时间,超出了卑微的人的耐心。这是我惭愧的事情。

但另一方面,写作者和现实中的生活者是同一的,因而我参加乡村儿童联合公益、环境保护的一些公益活动,想尽自己的一点力量,为乡村做一点什么,总比什么都不做好。我不愿意斩断我和乡村的联系,我想接近乡土的生活方式,接近生活在乡土中的人。而且,因为网络的发达,电商的兴起,乡村有了另一种希望。乡村和城市直接建立了供给和消费关系,也有了一些新的项目输入乡村。我相信乡村不会死亡,而且一旦文明崩溃,它会成为人类最后的避难所,所谓礼失求诸野。我不绝望,也试图写一些它的新变化。

Q

用一个词或许一定程度上能概括出你的写作以致日常工作生活与现实的关系,“在场”。这种在场,是不是一种内在的本能,你想触及这个社会的肌理,触及底层、乡村?

袁凌:文学的首要目的不是为了写一个好故事,而是为人类保存真实的人性经验和生存体验。人性总是受到存在的制约,包括生存条件、社会制度、环境,甚至是物性的制约。我强调当下性,也就是你说的“在场”,也是这个原因。我不想成为一个一般意义的专业作家,写自己有限的经验,然后开始想象,技术越来越纯熟,故事越来越好看,经验却趋于虚化。我关注人性,要建立在人世处境的可靠传达上。要可靠,我必须在场。只要还能够就近观察,只要能够在场,我就会一直坚持下去。

在大量的在场经验熔铸之下,我才会开始写小说。我曾经说,小说比非虚构高,不是高在它的想象,而是它传达的经验比非虚构更丰富,更充足。经验刚刚够用时,我们写非虚构,但经验的长期积累、熔铸、化合,借助内心酝酿会有一种超出非虚构层面的东西产生,这时就可以写小说了。它不是从想象出发,而是从在场出发,最后达到类似想象的永恒的东西。

Q

“我和我的中国故事”,作家的生活和笔下的故事间到底有什么关联值得探讨。实际上,无论你的非虚构还是小说,关注的都是当下中国正在发生的现实,和生活在其上的人们的境遇。但现实这样巨大,如何选择?你期待自己在写作中讲述怎样的中国故事?又如何真正讲述?

袁凌:我们概念里的故事似乎应该有头有尾,但现实生活有时候是简单的情节,有时候会戛然而止,很多时候生活经验不足以提供我们足够的故事。我以为,写中国故事,或许就是要将有意义的情节和细节写出来。

我有时候不会写长故事,会写一些小故事,但这些小故事里都会有生活的真实。在这里有新的生存的感受,是以前没有经历过的、但值得传达的生活的凝重感和质地。我并不追求长篇,要接受生活本来的样子,生活赋予了我一个短篇,我就会写一个短篇,它提供我一个非虚构,那我就写一个非虚构。好处是,我不是一个专业作家,始终是一个干杂活的,因而不断会有新的经验。

但我时常也会有一种恐慌,这源自我的这种强迫症——始终有攫取生活的欲望,这种欲望会导致我的生存出现很大的困难,但我愿意接受这种代价。走多远,看多远,写多远。

(责任编辑:admin) |