|

“现在文学翻译的稿费情况可以说是不尽人意,先不说能不能糊口,起码这不是一个非常有尊严的标准。”

摄影:吕萌

在范晔作品《诗人的迟缓》的作者简介中,范晔这样介绍自己:“范晔,七十年代生,象寄门下临深履薄堂仓皇右使。”这句读起来断句都有点困难的话,范晔是这样解释的:象寄,出自《礼记.王制》,是翻译的古称;临深履薄,形容翻译时如临深渊、如履薄冰的感受,仓皇也是表示战兢的心情;右使,出自《倚天屠龙记》,明教左右护法使者,以左使为尊,右使次之,而且那里面的右使(范遥)恰好也姓范。

在另一个版本的个人简介中,范晔这样介绍自己:“重度拖延症患者,猫科动物之友。”在他的一篇小文《猫诗话》中,范晔说“世界上好诗无非猫诗。不是写猫的诗,就是猫一般的诗”,他喜欢的作家科塔萨尔、博尔赫斯、因方特也都是“猫科动物之友”。至于“西班牙格拉纳达玫瑰经圣母兄弟会会员”,范晔说是因为他在西班牙的时候想参加圣周的游行,“就是那种头戴尖帽子,身穿特制的袍子,手持长蜡烛,纪念耶稣受难的游行”,就必须加入某个兄弟会,不过他在大三的时候就已经是基督徒了。

而在正式的介绍里,范晔是北京大学西班牙语语言文学博士,现任教于北京大学西葡语系,是马尔克斯授权版中文版《百年孤独》的译者。

“拉美文学广阔天地大有可为”

范晔走在北大的校园里,从西门进来不远,穿过一个园子就到了他办公室所在的楼,“这个园子叫鸣鹤园”,他介绍道,几天前他邀请记者到北大来的时候有些遗憾地说“可惜银杏叶已经落光了”,不过园子里还是有许多草木交相掩映。外文系的老办公楼里很清冷,“我们还有一栋新楼,这个楼太老了用得比较少,但是我比较喜欢在这个楼里待着”。几位西语系老师共用的办公室里干干净净,墙上挂着几幅画,其中一幅是塞万提斯的画像。

在学生眼中,范晔是“西语系著名男神”,平易近人,没有一点架子。他的学生讲过,他会把学生们带出教室去上课,在未名湖畔吟诗,在图书馆的一位拉美作家像前读他的作品。“他的西班牙文学史是我特别喜欢的专业课,他的课总是感觉不知不觉就上完了”,一位学生这样说。

21年前,范晔第一次走进北大,成为了西方语言文学系的一名学生。高三的时候他参加各个高校在地坛公园举办的高考咨询会,当时他只知道自己想去北大读书,却不知道应该报考什么专业。他走到北大西方语言文学系的摊位前,询问一位老先生法语系的招生情况,被告知进法语系必须要辅修国际经济,他不喜欢这种捆绑式的方式,也不想学数学。“你为什么要学法语呢?”老先生问他。他说他对外国文学感兴趣,而了解的外国文学主要是法国文学。老先生说,你喜欢文学的话来学西班牙语呀,拉美文学广阔天地大有可为。“我一听有点豁然开朗,从来没有想过这样一个选择。阴差阳错我真的就报了西班牙语。”后来这位老先生,著名的西班牙语翻译家赵振江,成为了范晔的博士导师。

在上大学之前,范晔对西语文学了解得很少,尽管拉美文学从1980年代初加西亚·马尔克斯获得诺贝尔文学奖之后就开始在国内译入,影响持续了很长一段时间,但中学时期的范晔对外国文学的了解主要还是法国文学和日本文学。读西语系的时候他也不曾想过当一个翻译家,“我这个人是没什么计划的一个人,不会说学了西班牙语就是以当翻译家为一个高远的目标,我是比较混沌、随波逐流的,学了就学了,当时完全没有为翻译做什么准备。”

本科学习的时候,学校里专门的翻译方面的训练很少,也没有讲过翻译技巧或者理论,到了高年级有一些老师会在课上让学生翻译相对完整的篇章,研究生学习期间倒是有过几次翻译文学作品的训练。不过范晔的老师们在文学翻译方面大都有着丰富的实践经验,那时北大的老师可以说是国内拉美文学译介的半壁江山,这其中包括译有大量西班牙语诗歌的赵振江、主持翻译过略萨全集的赵德明、还有已经去世的段若川,学生们或多或少受到他们气质的影响。

在范晔没有正式做文学翻译之前,他已经开始写诗,还写过童话,不过都处于“半地下”的状态。“这些都是自然而然的发生,创作是一种需要,翻译也是一种需要”,最开始就是想跟朋友分享,范晔翻译过一些西班牙语的诗歌贴在论坛上,诸如何塞·耶罗(José Hierro)、安东尼奥·马查多(Antonio Machado)的诗。他第一次印刷成铅字的翻译作品是1998年墨西哥诗人奥克塔维奥·帕斯(Octavio Paz)去世时,外教纪念帕斯的一篇文章,范晔把它翻译成中文,发表在了一本杂志上。后来他还编过两本西班牙语文学作品集,选了许多译界前辈的作品,也夹带了很多自己翻译的“私货”。第一次独立出版译作,是在2009年。

2008年人民文学出版社的编辑在朋友的推荐下找到范晔,请他翻译科塔萨尔的短篇小说集《万火归一》。范晔很喜欢科塔萨尔,就接了下来。那时候他人还在西班牙,被北大派去筹建孔子学院,“工作跟我的翻译本身并不相关,但我也想利用业余时间干点儿自己喜欢的事,调剂一下,或者说多一个精神支撑”。一到西班牙,范晔就办好了图书馆的借书证,首先借了一些科塔萨尔的研究文献。翻译与以前单纯作为读者有很大的不同,“作为一个读者可以凭自己的心情来读,如果有一两处小的细节,只要不影响大的阅读,就可以跳过去,但作为译者不能跳过任何一处,要保证每一个字每一个词都搞明白,这方面确实要下一些功夫。”

在西班牙翻译的时候,范晔住在一家酒店二楼的一间小屋子里,小屋十几平米见方,里面一张床、一张小桌、一把椅子。酒店正对着当地一个有着几百年历史的修道院,叫做圣哲罗姆修道院。圣哲罗姆是拉丁文《圣经》的译者,他在西方文化中的位置相当于一个译者的守护圣徒。这好像是一种冥冥中的安排。范晔在那个小小的房间里翻译,对面是以一个翻译家名字命名的几百年历史的修道院,赭石色的门墙,路边有很多西班牙南方常见的结着小桔灯一样的果实的橘子树。那个图景作为一个记忆的残片,范晔现在还历历在目。

《百年孤独》已经成了我生活的一部分

2009年《万火归一》出版,2010年还在西班牙的范晔收到了来自新经典文化有限公司的邮件,邮件里说,新经典买到了《百年孤独》的版权,问范晔有没有兴趣来翻译。从1980年代就有无数个版本的《百年孤独》在中国出版,但是从未取得过版权。据传,1990年加西亚·马尔克斯到中国访问,看到书店里随处可见的擅自出版的他的作品,发怒放下狠话:“发誓死后150年都不授权中国出版我的作品,尤其是《百年孤独》。”20年后,新经典终于从马尔克斯的版权代理人那里争取到了《百年孤独》的版权,以天价买下版权(有传言说达到了120万美金),并决定使用全新的译本,开始挑选新的译者。

范晔当然犹豫了一下,毕竟这样一部很多人都读过的经典,有很多前辈都翻译过,自己肯定有压力,但他最后还是决定尝试一下。“我还是想挑战一下,虽然说我这人不是勇于挑战人生的那种人,但是偶尔挑战一下也还可以。”范晔笑道。他试译了大约一章左右的内容回传给对方,过了一段时间他收到回信,上面写着“祝贺!”新版的《百年孤独》就这样敲定了译者。

范晔第一次读《百年孤独》,是上大学前后,1995年他买到了吴建恒的译本,那是他翻译这本书之前唯一读过的《百年孤独》中译本。翻译《百年孤独》的过程里,他会在翻译完一章或几章后,去看一看其他译本相应的文字,“等于是请了一个老师帮你校对一下,关键是在于有没有什么硬伤,有什么地方明显地不一样,看看到底是人家翻错了还是我翻错了,如果是我错了赶紧改过来”。至于具体的处理上、风格和翻译策略上,肯定是有所不同的,“我个人理解,重译经典的首要目的并不是要‘超越前人’,就像古尔德弹巴赫并不是为了超越李希特,而是按自己的理解和策略重现原作。”

翻译《百年孤独》之前范晔对这本书的模糊印象就是西语文学中的一个经典,它的西班牙语非常精彩,范晔对马尔克斯也并没有特别多的偏爱。但就像马尔克斯本人所说,“翻译是最深刻的阅读”,对于马尔克斯,不仅是这一部作品,对他的其他作品,包括整个生平、文学观,“了解得越多越不嫌多”。随着翻译的进展,范晔对马尔克斯也有了很多新的认识。

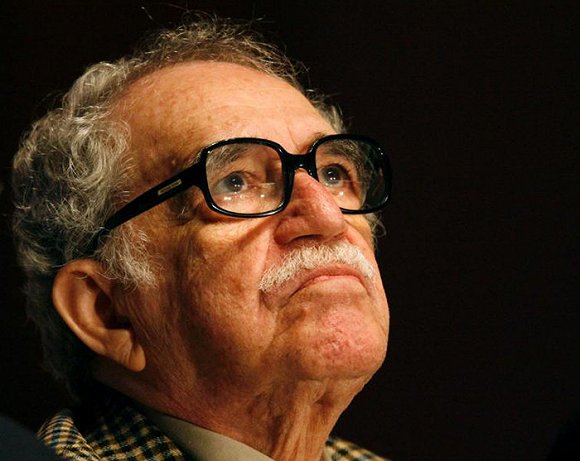

加西亚·马尔克斯

作为所谓“魔幻现实主义”的代表作家,马尔克斯实际上并不喜欢西方人给他作品下的这个定义,他坚持说自己是一个现实主义作家。马尔克斯认为欧洲人说他写的不是现实,是因为欧洲人理解的现实和他的现实不一样。有一种说法是马尔克斯的同乡看到《百年孤独》后说,“这就是我们身边发生的事”。马尔克斯强调自己是现实主义作家,也跟他特别强调自己的拉丁美洲性有关系,他认为欧洲人总是把拉丁美洲看成奇异的、非正常的,这实际上是一种冷漠的排斥,为什么一定要以欧洲人的现实为唯一的模式呢?当欧洲人说起河流,他们说的是莱茵河、多瑙河,但拉美人说起河流,想起的是亚马逊河,那种水量和面貌,是欧洲人无法想象的。

翻译《百年孤独》之后,范晔去了一次哥伦比亚,他去了马尔克斯出生的地方,就是上演《百年孤独》中故事的那个小镇马孔多的原型,去了马尔克斯上过的大学和中学,去了马尔克斯结婚的教堂、大学时代鬼混的那个酒吧。范晔还见到了马尔克斯的妹妹、侄女、朋友、采访过他的记者,听到关于了马尔克斯的八卦。“对他的作品倾注了这么大的热情,然后又因为它经历了很多事情,走访了很多地方,见识了很多人,他的生活某种程度上已经交织在我的生活中,他对我再也不是文学史上一个冷冰冰的白纸黑字的名字,”范晔说,“很难说我是更喜欢他,或者更不喜欢他了,就像我很难说我喜不喜欢北大,因为我从1995年到现在除了出国的几年之外都在这个园子里,它是我生活的一部分,所以很难特别理性客观地判断它好还是不好,这种感情已经难以自己来描述了。”

在哥伦比亚,范晔做了一场讲座,谈魔幻现实主义在中国的影响和在拉美的比较,题目里用了马尔克斯《番石榴飘香》这个书名。讲座结束后,很多哥伦比亚的听众围上来,一位大姐送给范晔一个漂亮的小纸盒,说她家开的甜点铺的名字就叫“番石榴飘香”,店里的主打点心也叫“番石榴飘香”,她给范晔带了一块。旁边的一位老大爷送给范晔一个与马尔克斯有关的珍贵的银色纪念币,范晔不好意思收,但老人执意要送给他。“这是我当初接这个活儿的时候始料未及的,他们又不是马尔克斯的亲人、经纪人,就是一般的哥伦比亚老百姓,他们把非常宝贵的东西送给我这么一个陌生人,好像觉得我翻译这个作品帮了他们很大的忙,要感谢我,这个真的非常打动我,”范晔说,“这某种程度上让我也更加战兢了,因为觉得真的是应该对得起人家的这些心意。”

2011年6月,首个正版中译本《百年孤独》出版,瞬间登上了图书销量榜。对于这样一个年轻译者的新译本,评论褒贬不一。有一些很激烈的批评,觉得自己心中的《百年孤独》不是这样的,这个译本不如以前的译本好,也有人说很喜欢这个译本。但范晔更期待一些结合文本的、理念式的批评,“不是简单的一些印象式的批评,比如说文笔太差,长句太多,人名太长,这些可能不构成一个真正意义上的翻译批评。”

范晔印象最深的批评来自他认识的一位书评人。那位书评人在文章里写道,范晔译本《百年孤独》中“过多过密的考究中文,限制了我很钟情的陌生感的进入”,他认为范晔把原作的棱棱角角打磨得太光滑了,而他所期待的外国文学作品应该保留更多异质性的元素。这个观点正好触碰到了范晔的翻译策略。一方面,范晔认为《百年孤独》一个很重要的特点是马尔克斯讲故事的调子,这样一种叙述的调子马尔克斯找了好久,终于在读卡夫卡的《变形记》开头时读出了外祖母讲故事的调子,“有能力以特别镇定的、习以为常的口吻讲一些最神奇的事,也能以一种非常神奇的煞有介事的方式讲述那些最琐碎、最日常的事情”。寻找这个调子也是范晔翻译策略的根本。

另一方面,范晔认同美国翻译学家尤金·奈达曾经提出的一种“动态对等”原则,所谓“对等”不是词与词之间的对等,而是感受与感受之间的对等,就是让译文读者读译文的时候能够读出与原文读者读原文同样的感受。“我就想到原文的读者读马尔克斯的时候,会感觉到这是一个很有翻译腔的、很多地方很生硬的作品吗,我觉得是不会的,他读到的是一个非常流畅、非常讲究的,有时候像大河奔流一样的感觉,我希望我的译文的读者也同样能有这样的感觉。”所以这位书评人批评的缺点反而是范晔想要达到的目标,这之间形成了一种悖论,两种理念之间或许没有对与错之分,但给了范晔眼前一亮的启发。

如果有机会,范晔还是希望出修订版改正第一版中的一些漏译、错译,但是与出版社签的合同是买断的,决定权不在他的手里。买断的合同带来的另一个问题是低廉的稿费,《百年孤独》5年来一直高踞图书畅销榜前列,但范晔拿到的稿费只有最初按字数付的那些。

“我只能说现在文学翻译的稿费情况可以说是不尽人意,先不说能不能糊口,起码这不是一个非常有尊严的标准,因为比如人家问你翻译这本书拿了多少钱,你都不太好意思跟人家说。当然谁也不会认为做文学翻译能够致富,但是都到了这种不好意思说挣了多少钱的地步,确实有点成了一种羞辱性的东西,这个是我们都期待能改善的。当然这也受很多因素的影响,不光是出版社的问题,它跟整个出版界图书的定价情况、大家消费里图书的定位都有关系,但是对于出版社,译者的稿费确实占成本里比较低的一部分。”这次翻译之后,范晔决定以后再也不能签这种买断式的合同了。

翻译最初的心态是一种分享

《百年孤独》之后,也不断地有编辑找到范晔,请他推荐西语文学的作品,或者找他来翻译。出于个人兴趣,也出于一个西语文学研究者的责任,他也确实想给国内读者“安利”很多作家作品。“因为西语文学确实东西太多了,除了西班牙以外,将近二十个国家和地区都是说西语的,几百年间这么广大的地域,作家作品像星辰大海一样,虽然前辈已经做了很多工作,但还有很多事情可以做,一想起这个我可以说是不遗余力地向一些出版社朋友做一些推荐。”推荐的不一定都是他想翻译的,但都是他觉得值得介绍给大家的,但有自己特别喜爱的,他也会去争取一下。

其实相比起马尔克斯来说,范晔从个人气质上更喜欢的作家是科塔萨尔。在范晔的推荐下,有编辑购买了科塔萨尔几部作品的版权,然后找范晔来翻译,范晔就选了一部《克罗诺皮奥与法玛的故事》。范晔说这是一部很难定义的作品,里面一篇篇短小的文字,好像既不是短篇小说,不是微小说,也不是散文诗,它是一部“好玩”的实验性或者说游戏性的作品。里面包含了上楼梯、哭泣等最司空见惯的人类日常行为的“指南手册”、有着“奇特职业”的一家人偏执而古怪的行径、记录了种种奇想和荒谬元素的“塑性材料”,以及作者想象出的几种小生物“克罗诺皮奥与法玛的故事”。一些读者在豆瓣评论中反馈这本书读不懂,但范晔说,“这样一部作品适合当作诗歌一样的读法,不一定像读一个说明文一样把它读懂,更重要的是它触动了你什么,激发了你什么”。

范晔觉得可能科塔萨尔最触动自己的就是他笔下那种“克罗诺皮奥精神”,有人说克罗诺皮奥是艺术家的画像,但科塔萨尔本人不愿意给克罗诺皮奥任何的解读,人们只知道它们是些“绿色又湿润的家伙”。范晔曾经在一篇文章中写道:“克罗诺皮奥,按今天的话说,就是有点二的文艺青年,他们常常在一些稀奇古怪的事情上自得其乐,有时候显出没心没肺的状态。”当然这个描述也只是克罗诺皮奥的一个面相,今天全世界的科塔萨尔读者都以克罗诺皮奥自称,而科塔萨尔被他们称为“大克罗诺皮奥”。范晔自己与朋友在通信的时候,也会以克罗诺皮奥打招呼的方式相互问候。

胡利奥·科塔萨尔

不久前,范晔完成了智利作家波拉尼奥的诗集《未知大学》的翻译,波拉尼奥诗歌的背后是他的偶像智利大诗人尼卡诺尔·帕拉为代表的“反诗歌”传统,但波拉尼奥最打动范晔的地方,可能是诗中带着某种哀歌气质的自传性——有人说《未知大学》是一本如何成为波拉尼奥的手册,但只对波拉尼奥本人适用。“而诗人自己说,他写下的所有东西都是给他那一代人的情书,或诀别书。这种一代人的青春在现实的铁门上撞得头破血流撞出一幅血涂鸦,曾经一起为理想奋斗的伙伴在时代的风洞中风流云散,——这种东西我无法拒绝,所以接了这本诗集的翻译。”范晔讲道。

在波拉尼奥逝世纪念日那天举办的“波拉尼奥诗歌之夜”上,范晔谈起怎样接下这本诗集的翻译时这样说:“一开始找我的时候我确实没敢接,后来我是在西班牙的时候接的。因为在西班牙的时候,我的心里老是有一种无端的愤怒,不是针对某个人或某种现象,是不知从何而来又向谁发泄的怒气,正好碰上波拉尼奥的诗,然后头脑一热就接下来了。”但后来他说他有点后悔,“其实我想得很好,我希望能够呈现他的反抒情的气质,希望它和我以前翻译的东西不一样,它的颗粒更粗一点,但是能不能达到期望确实是比较没有把握。”《未知大学》已经交稿,完成封面设计后即将出版。

范晔自己也出过一本文集,叫做《诗人的迟缓》,里面的文体也很难归类,有些像作家评介,有些像百科,有些像童话,有些像诗。书中涉及了数十位西语作家的其人其书,范晔用了戏仿自己喜欢的西语作家的方式介绍他们,并向他们致敬。这也是范晔创作的一部分。

那么翻译究竟是不是一门创作?范晔倾向于把翻译看成是一门阐释性的艺术,就像戏剧表演者或者音乐演奏家。“你看古往今来中外有很多伟大的演员,像哈姆雷特的形象就是莎士比亚和很多伟大的演员一起创造的,不能因为剧本不是这些演员写的,就低估他自己的原创性和他的艺术创造力,或者就像古尔德阐释巴赫,同样不能低估他的艺术创造力。”

作为译者范晔总体上“是挺高兴的”,译者的初衷,他认为就是作为读者想与别人分享。“比如我看到一个很好看的东西,你读不了那种语言,我把它翻译出来让你看看,分享一下那种阅读的喜悦,最初是这样的一种心态。”分享之后他也能从其他人那里得到喜悦,范晔说:“有时候你翻译出来真的会有人很喜欢,他读你的译文后表达出来的感受真的是搔到痒处,让你有一种知音的感觉;或者他读你的译文读出一些你从原文都没有读出来的东西,这也挺有意思,也是一个意外之喜。翻译会给人很多的惊喜或者未知。”

同题问答

界面文化:你最喜欢的一位翻译家/前辈是谁?

范晔:西东各举一位:圣哲罗姆(耶柔米),鸠摩罗什。

界面文化:你认为翻译应该直译还是意译?

范晔:就文学翻译而言,恐怕不存在绝对的直译或意译,永远是在所谓的直译与意译之间寻找平衡自洽点。

界面文化:你最想翻译的一部作品是?

范晔:何止一部:帕斯《语法灵猿》、科塔萨尔《天文台散文》、巴尔加斯·略萨《为“白骑士蒂朗“一辩》……

界面文化:当一部译作出版后,你是否会心惊胆战会有人来挑错?

范晔:战战兢兢、临深履薄的心情更多是在翻译过程之中,而不是之后。

比如现在还偶有细心读者指出《百年孤独》中个别辈分混乱的问题,但的确原文如此,有研究者认为是作者笔误,又有人从人物主观视角理解,比如书中阿尔卡蒂奥从进布恩迪亚家开始,就被隐瞒了自己的真实身份,一直以为自己是乌尔苏拉的儿子,到快死时都是如此。所以他才会说乌尔苏拉和老布恩迪亚是自己孩子的祖父母,以此类推……

我一直觉得有建设性的“挑错”是好事,如果有更多精通西语的读者来指教切磋,才是西语文学的幸事。

界面文化:你认为翻译是否也应该拿版税而非千字多少元的稿费?

范晔:我认为文学翻译应配得有尊严的报酬,无论是版税还是稿费的形式。

界面文化:你认为翻译稿酬多少才合理?

范晔:理想的情况是视译作的难度、价值、完成情况而定。

界面文化:你对于当今电子词典、网络资料运用的看法?

范晔:为翻译做功课是怎样也不嫌多的,无论是纸版还是电子版,实体文献还是网络资料……今日网络发达,资讯获取上应当说更为便捷,但也同样需要译者本身披沙沥金,倾注心血。

界面文化:你是否认为翻译正在分化为流行文化、纯文化、官方用语等多种体系?

范晔:我个人对这样的分类方式存疑,或许所谓“多种体系”之间的界限并非那么清晰……

界面文化:你怎么解决“外来词汇”中文化的问题?是不是有时候不得已需要自己制造新词?

范晔:我并不倾向于将外来词汇视作待解决的“问题”,毕竟现代中文一个多世纪的过程也是不断吸纳、扬弃外来词汇乃至词法的过程。

译作展示

《致未来的诗人》

路易斯·塞尔努达 著

范晔:塞尔努达(Luis Cernuda,1902-1963),西班牙诗人。他出生于南方的塞维利亚,从小对诗歌有浓厚兴趣。在塞维利亚大学获法学学士学位,但从未做过律师或法官。在诗人萨利纳斯的影响下开始在杂志上发表诗作。在马德里结识洛尔迦和阿莱克桑德雷等诗人,后因西班牙内战流亡英、美、墨,直至去世从未回国。塞尔努达是“2 7一代”中有争议的成员,欧洲诗歌传统对他影响甚深,而他的创作也深深影响了几代西班牙诗人。“如果诗歌艺术也有自己的守护圣徒,比如狄金森和保罗•策兰,那么塞尔努达也在其列。”(哈罗德·布鲁姆)

《诗人的迟缓》

范晔 著

范晔:实际上这部并不是译著,选在这里的理由参见以下豆瓣读者评论:)

范公子的“译边草”,或者说是他翻译的作家作品在他笔下的另一种 “精神还魂”。虽然范老师直言作为一个翻译学徒搔首踟蹰上下求索的失落与无奈,但离奇神异的拉美世界、马尔克斯科塔萨尔富恩特斯等拉美大家经他的解读而被再次赋魅,仿佛“期待着被唤醒后无限增殖,经读者探险的脚步一一触发,不断生成新的迷宫和地下城,新的怪兽和宝藏”。

《未知大学》(即将出版)

罗伯托·波拉尼奥 著

范晔:

● 这不是一部诗集。

● 这是一份文学病人的病历。

● 这是一部分行(但不一定押韵)的黑白公路电影。

● 这是《荒野侦探》的官方同人(Copyright©2666)。

● 这是拉美青年艺术家的画像x护身符x袖珍黑洞拼图。

● 这是一本诗体“小说”——如果《2666》也是一首一千页的叙事诗的话。

● 这是一种反抒情(这甜腻之霾!)的大颗粒反诗歌。

● 这是尼卡诺尔 ·帕拉开着“海之星”飞碟在墨西哥城上空用气体写成的恒定青春版《解放神学》。

● 这是写给一代(被)革命(诱惑又抛弃的)孤儿的情歌。

范晔,文学博士,任教于北京大学。重度拖延症患者,猫科动物之友,西班牙格拉纳达玫瑰经圣母兄弟会会员。译有《万火归一》、《百年孤独》、《克罗诺皮奥与法玛的故事》、《致未来的诗人》、《未知大学》等西语文学作品;另著有读书札记集《诗人的迟缓》。

(责任编辑:admin) |