|

上海古籍出版社首任社长李俊民先生晚年留影

陈振鹏

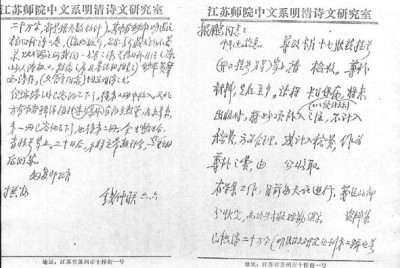

钱仲联致陈振鹏信。钱先生在信中对陈先生表示感激之情,同时提出增补的内容不计入稿费,或由陈先生领取部分稿费。

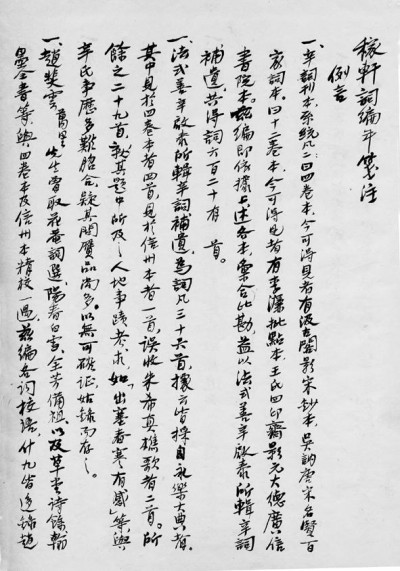

邓广铭《稼轩词编年笺注》初稿手迹

2006年召开的上海资深出版人(古籍)出版精神座谈会上,王勉、何满子、钱伯城、魏同贤(举牌者依次左起)等人获表彰。

瑞金二路272号,是上海古籍出版社的所在地,幽静的院落与马路对面热闹繁华的田子坊、日月光,形成鲜明对比,别有一番深邃和大气。从最早的康平路到这里,从最初的古典文学出版社到现在,上海古籍出版社今年迎来第60个年头。这60年里,一大批学者贡献出学养,几代出版人孜孜不倦,共同打造《中国古典文学丛书》,使其成为上海古籍出版社出版时间最长、学术含量最高、最能体现精品特色的一套大型丛书。正如原副总编辑李梦生先生说的那样,“我们看着这套书长大,编着这套书老去。”在社庆60周年到来之际,上海古籍出版社特别推出《丛书》典藏版,首批包括《李白集校注》《杜甫集校注》《东坡乐府笺》《稼轩词编年笺注》四种,同时邀请专家、学者座谈,共话《丛书》未来发展。借此机会,我们也采访高克勤社长,听他讲社史以及那些令人印象深刻的旧人旧事。

立社之本

文汇报:我们知道高社长您一直在做社史的整理工作,能不能就您掌握的资料谈一谈上海古籍出版社最初是如何创建起来的?

高克勤:上海古籍出版社的起步和它的“古典文学”方向,跟一个人密不可分,那就是第一任社长李俊民先生。他是个颇有传奇色彩的人物,我们都尊称他为李俊老。李俊老早年就读于武昌高等师范学校国文系,老师中就有郁达夫。李俊老酷爱中国古典文学,对李白有非常浓厚的兴趣。1930年代出版的《李白研究》,就是他用马克思主义唯物史观对古典作家进行的最早研究。李俊老还参加过大革命,可以说是一位老作家、老革命家。当然,他后来的主要身份是出版人。建国后,李俊老做过江苏省文化局局长,由于种种原因和变动,1953年10月来到上海,担任上海新文艺出版社的社长。

新文艺出版社是新中国第一家公私合营的出版社,原社址为康平路83号。中华书局和商务印书馆在1954年都迁去了北京,这让上海曾作为中国新闻出版中心的地位有所弱化,更主要的是,这里没有了专业做古籍的出版社。出于对古典文学的热爱,李俊老在新文艺出版社里成立了一个中国古典文学编辑组,后来经上级同意,1956年11月1日,在这个编辑组的基础上建立了古典文学出版社,以出版中国古典文学方面的书为业务方向。这就是上海古籍出版社的前身。

1958年,国家强调古籍整理的重要性,国务院专门成立了古籍整理出版规划小组,由文化部副部长齐燕铭领头。从那个时候开始,我们就不仅有新闻出版管理部门的领导,也有了这个小组的指导,对国家的古籍整理事业起了很大的促进作用。你看中国大陆有近600家出版社,国务院能专门设立一个部门进行管理的,也就是古籍出版方面。

文汇报:上海历史上作为中国的出版重镇,出版社之间复杂的联系有着特殊的时代背景。很多人感到好奇的是,中华书局和上海古籍出版社有着怎样的历史关系?

高克勤:要说中华书局和上海古籍出版社的渊源,就不得不提“中华上编”。1958年6月1日,在古籍整理出版规划小组统一规划下,古典文学出版社和中华书局上海办事处合并成立中华书局上海编辑所,也就是我们常说的“中华上编”,后来一段时间又将中华书局辞海编辑所纳进来,都由上海市出版局统一领导。“文革”中,上海市出版局及下属出版社包括“中华上编”在内,都被撤销了,重新成立一个“大社”,就是上海人民出版社。1977年11月,“大社”撤销后,又恢复了各出版社的建制。1978年1月,在原来“中华上编”和“大社”的古籍编辑室基础上,成立了上海古籍出版社,李俊老被任命为社长、总编辑,当时他已经年过七十了。

“中华上编”名义上是中华书局的一个分支机构,但两者实际上是相对独立的,现在仍然有很多出版界后人不太理解两者的关系。在古籍专业出版领域,我喜欢称它们为“花开两枝”,从专业古籍出版的角度来说,“中华上编”和中华书局是同时起步的。

怎么理解呢?众所周知,中华书局历史很悠久,起步于1912年。1950年代初,中华书局实行公私合营,改组为财经出版社,直到1958年才明确为古籍整理专业出版社。因此,它的百年历史中,前40多年就跟商务印书馆差不多,是一家综合性的出版机构。还有一点就是,中华书局在古籍整理方面的辉煌,多数在1958年以后。因此,从专业古籍出版的角度来说,“中华上编”和中华书局是同时起步的。而上海古籍出版社的前身古典文学出版社在1956年就是一家专业古籍出版社了,从古籍整理出版的角度来看,古典文学出版社的发展算更早些。

我曾经写文章披露了“中华上编”与陈寅恪先生商讨其著作出版的往来书函,中华书局总经理徐俊先生随后也发表文章,讲述中华书局在约稿上做过的尝试和努力。在出版陈寅恪著作这件事上,可以看出中华书局与“中华上编”当时各自的编辑出版特点。徐俊尤其表示,对比两者的处理方式,他非常钦敬“中华上编”前辈的胆识与果敢,从中也能体会到当年京沪两地出版环境的差异。

其实从1958年开始,两家就有了明确分工,“中华上编”专做文学,中华书局以语言、文字、历史、哲学为主。1978年以后,两家共同发展,上海古籍出版社也开始关注各方面,但文学依然是重点。我1986年进社工作时,一共有6个编辑室,文学占3个,文学编辑就占编辑总人数的一半左右。

从古典文学出版社到上海古籍出版社,今年正好60个年头。可以说,我们得以立社,就是因为有李俊老这么一位特别爱好、重视古典文学的创建者。他尤其珍视人才,网罗了一批在古典文学方面颇有专长的编辑。从古典文学编辑组延续到古籍出版社的,还有前总编辑钱伯城及王勉两位先生。钱老今年已经95高龄,是《中国古典文学丛书》里最年长的作者。王勉先生前年年底离世,享年98岁,他更为人熟知的是晚年用“鲲西”之名,在《读书》《万象》上发表了很多文章,谈学术、艺文,给读者留下深刻印象。

“中华上编”期间,有几位岁数大、资历深的老先生,可以说是编辑室里的执牛耳之人,其中的裘柱常、吕贞白、刘拜山、于在春四人,1960年代被上海市出版局批准为编审,负责稿件审读,称为“四大编审”。这些老编辑、老出版人从事编辑出版的时间都很早,进社之前就在做相关工作,比如裘柱常、刘拜山早年就分别做过上海新闻报馆和《大公报》的编辑。李俊老用人注重看学术成就,有些还是在历史上所谓“有问题”的人,像吕贞白、金性尧等,还有特约编审瞿蜕园先生。

作者和编辑

文汇报:最早和古籍出版社结缘的一批作者,有些是相关领域的文史大家,为《丛书》贡献了自己的学养,有些还只是初出茅庐,在这套书的帮助下展开个人的学术研究。 这套书应该说见证和推动了学术的发展、学者的成长。这层意义上能否展开谈谈?

高克勤:正如我们前面谈到,“中国古典文学”可以说是立社之本,所以1978年上海古籍出版社一恢复成立,就明确推出了《中国古典文学丛书》。其实早在1956年成立的古典文学出版社及后来的“中华上编”期间,就已经出版了不少经过整理的古代文学名家典籍,有钱仲联集释的《韩昌黎诗系年集释》、马其昶校注的《韩昌黎文集校注》、萧涤非整理的《皮子文薮》、邓广铭笺注的《稼轩词编年笺注》,等等。这些“文革”前出的本子,后来经重新整理,又纳入《丛书》,现在已经形成了136种的规模。

要想成为一家著名的出版社,简单来说就是要有名家名作——书要是最有名的,整理者、写作人也要是名家。《丛书》作者差不多130个,至少有100人是古典文学领域的专家,有些还是文史哲大家,比如历史学家邓广铭、文史大家瞿蜕园、哲学史家王蘧常……作者是《丛书》质量的第一保证,他们无疑都是建国以来各研究领域的代表性人物。

“文革”前,中国专业的古籍出版社只有中华书局和“中华上编”两家,所以约稿难度不大,学者基本上都很愿意。这从1962年创办的刊物《中华文史论丛》里就可以看出来,作者队伍包括邓广铭、钱仲联、于北山、高亨、夏承焘等,都是当时各院校相关领域的学者、老师。

当然,出版社从不排斥自动投稿的作者,甚至挖掘了很多彼时名不见经传、但很有学术潜力的年轻学者。《丛书》正式推出之后,来稿不少,北京大学中文系的一位年轻讲师就投来《高适集校注》,编辑们看了以后,觉得比已经出的一位前辈学者的整理本还要好,便接纳了投稿。这名投稿人就是后来成为《全宋诗》的主编、《儒藏》总编纂之一的孙钦善先生。作为北京大学中国古典文献学的领头人物,孙老今年也有82岁了。

文汇报:人们常说,编辑是为他人做嫁衣的。今天这套蔚为大观的《丛书》背后有很多默默无闻的功臣,您能否介绍一下他们及其那些令您印象深刻的故事?

高克勤:除了前辈社领导定下的大方向以及一流的作者队伍,《丛书》的成功当然要得益于出版社里敬业又相当有水平的编辑。60年来参与这套书的编辑,前前后后有好几代、数十人之多,他们本身对古典文学就很有研究,有自己擅长的领域和方向。

像瞿蜕园先生成名较早,1961年被聘为“中华上编”特约编审前,已经著作等身,出版了许多文史著作。李俊老可能是出于个人爱好和李白作品的重要性,知道瞿先生博通经史,便请他做李白集的校注。瞿先生的《李白集校注》,在前人整理的基础上续加考订,纠谬订正不少,在相当长一段时间内,至少到本世纪初,依然代表了这个领域的最高水平。他还整理了刘禹锡集,对所有诗文作了考订。陈尚君先生就曾著文评说瞿先生的《刘禹锡集笺证》,认为后辈学者在研究注释、版本方面,可能有不俗的表现,但在见识和对史料的把握上,至今没有能够超越瞿先生的。

在物色《丛书》整理者的过程中,编辑既要掌握最新的学术动态,知道学术界哪些是执牛耳之人,同时也要发现有潜力的学者,这就需要编辑有专业的学术水平和发现的眼光,从而作出准确的判断。除了孙钦善的《高适集校注》是从来稿里发掘的之外,还有不少是当时年轻人的硕博士论文,比如《杜诗赵次公先后解辑校》就是萧涤非先生的第一个博士生林继中先生的博士论文,《诗品集注》为曹旭先生的博士论文,《戴叔伦诗集校注》是蒋寅先生的硕士论文……

《丛书》凝聚了我们很多编辑默默无闻的劳动和付出,最有代表性的人物就是陈振鹏先生。只要是陈老担任责编的书稿,不管是名家成稿,还是新人初作,他都从头到尾,尽心尽责,有疑问记下来,再与作者商量。

对名家书稿,陈先生从不盲从。比如钱仲联先生的《剑南诗稿校注》,初稿由老编辑富寿荪先生审阅后,修改稿由陈振鹏先生负责。在审稿过程中,陈先生用卡片的形式,提出上千条修改意见,除个别条目外,基本都由钱先生签注“照改”“照补”“照删”。钱先生特地来信对陈先生表示感激之情,提出增补的内容不计入稿费,或者由陈先生领取部分稿费。这一方面体现了钱先生的虚怀若谷,也让我们看到了陈先生深厚的学术素养和认真的工作精神。

再比如邓广铭先生的《稼轩词编年笺注》,几番修订,1993年的增订三版中,就包含了陈振鹏先生的成果。作为文史大家,由邓先生来研究辛稼轩,在史实方面再合适不过了。但邓老毕竟学史出身,对文学典故不是很熟,而中国的古典诗文非常喜欢用典,辛弃疾又是一个特别喜欢掉书袋的人。为了让《稼轩词编年笺注》在史实充分、正确的基础上,更具有可读性,陈振鹏先生在长达8年的编辑出版时间里,做了大量工作,给邓先生的著作补了上百条典故。邓广铭先生后来在题记中评价陈先生“严肃认真”、“一丝不苟”,他从来没见过陈先生,但在心底里已经把陈先生当成好朋友了。

对新人的学术成果,陈振鹏先生也表现出极大的热情。当年尚为讲师的项楚在敦煌文学研究方面刚刚崭露头角,陈先生就看到他的研究潜力,接受其论文集《敦煌文学丛考》的出版,并约他撰写《王梵志诗校注》一稿。两书出版后深受好评,项楚先生如今也成为敦煌学界的领军人物。

编辑和作者交流、碰撞的例子,我们的档案里还有很多。以前因为有版本的缺陷或者记忆的束缚,作者在注释时可能会引用错,或者记错。编辑只要碰到引文,都会逐一进行核对。曾经有位作者,现在也算是古典文学大家,拿来一本30万字的书,引用的内容多是二手资料转引过来的。我们的编辑就按照他的思路和线索,花了大半年时间,把所有的线装本原始资料核对了一遍,让这位学者感动不已。

我和当代一位很有名的古典文学教授聊天时,曾“斗胆”地表示,60岁以下作者在古籍出版社出的著作,没有一本是没有错误的,都经过了编辑的匡正。这位教授还开玩笑地问有没有他,我说不要说你了,像钱仲联这样大师级的著作中也能找出错误,还算是少的,很多浮躁的作者,一本书里面可谓错误百出。很多专家型编辑,如果自己做研究,能出不少成果,却甘愿做幕后功臣,默默无闻的付出也都算在作者那里了。

陈振鹏先生一直没时间和精力去做自己想做的事情,退休以后终于轻松点了,又为上海辞书出版社的《唐诗鉴赏辞典》做审定工作。他本人对清代词人陈维崧很有兴趣,遗憾的是,直至陈先生去世也没有做完。李学颖先生较陈先生年小10岁,就帮陈先生完成他未竟的事业,所以《陈维崧集》的最终署名是“陈振鹏标点 李学颖校补”。

李学颖先生也是一位非常刻苦的编辑。她原先搞宣传,半路出家,1978年以后才从事古典文学编辑工作,一下子就扎进去了。她当时不到50岁,没有什么家务拖累,全身心地投入到工作中,特别勤奋,《丛书》里有好几本都是李先生整理的,像《吴梅村全集》《瓯北集》。她自己做完《杨万里集》的校点后,还想做校注,但很可惜的是,李先生没有做完也去世了。

有陈振鹏、李学颖这样的老先生、老前辈,我们特别欣慰,从中也深刻体会到,古籍出版整理事业需要一代又一代编辑的积累、传承。

古籍整理没有终点

文汇报:在首届向全国推荐的91种优秀古籍整理图书中,《中国古典文学丛书》是收录量最大的一套丛书,可以说是古典文学领域的典范之作。就它取得的成功,您有什么可以跟大家分享的?

高克勤:“人无我有,人有我优”是《丛书》一直以来秉持的理念。也就是说,对那些在中国古典文学上有影响的书,前人没有整理的,我们要整理,前人有整理的,我们要整理得更好,要代表当代最高水平。这套书里有很多在学术史上具有开拓性意义,比如《司马相如集校注》《扬雄集校注》《张衡诗文集校注》,等等。而像《陆机集校笺》《陶渊明集校笺注》这些别人做过的书,我们力求后出转精。

《丛书》发现、培养了作者,也推动了学术的热点。举个例子,王梵志作为一个民间诗人,作品在相当长一段时间内没有列入正统文学,被视为“下里巴人”的“俗文学”。项楚老师的《王梵志诗集校注》一出来,立马引起了学界的广泛兴趣。

为了做好这套书,出版社

除了要知道哪些学者在做哪些事情外,还要有耐心,要善于等待。杨明老师的《陆机集校笺》今年刚出,而我们从约稿到等他做完,就有30年之久。

你也知道,现在的高校以搞学术研究为主,像古籍整理这样基础性的文献研究,很多高校不列入学术成果考评。我们也体谅学者有科研任务,他们在职的时候,要尽可能多地写专著和论文。杨老师也是如此,他还在复旦大学任教期间,跟着王运熙先生写了《隋唐五代文学批评史》《魏晋南北朝文学批评史》,自己也出了不少学术成果。他跟我们出版社的关系很好,做过陆机的文赋译注。

上世纪80年代,中华书局出了陆机的标点本,这两年也有出版社出了整理本。杨老师在这个领域有30多年的研究经验,所以我们鼓励他,即便别人出过了也可以出,一定有他自己的学术特色。杨老师是退休以后才做《陆机集校笺》的,我个人认为超越了其他学者的著作。这也说明,做古籍整理,第一不能有浮躁心,第二要有长期的积累。人家都说整理古籍、文献非常寂寞,有位古典文学的老师就开玩笑地回应:“用现在的寂寞换来的书,将来是不朽的;写论著,现在看来很热闹,很快就会被忘记了。”

古籍整理是一项考验人功力又耗时的工作,对作者和编辑来说,都是这样。所以我们从不急于求成,每年就出2-5种。拿我自己参与其中的经历来说,有时候看校样就要看1年。尽管编辑们已经非常认真、细致了,但成书时,把“今人”排成了“念”字这类的错误还是有的,所以每次重版时都要做些修订。

《丛书》相较别的书,还有个特别之处在于,标点中都会加专名线,包括人名、地名、书名。我们都知道,古文标点本来就很难,点错一个,后面都跟着错了。更有甚者会把骈文点成散文,把诗歌点成散文。有台湾学者就曾表示,网上流传的那些古籍整理的电子版,95%左右都是错的。已经成书的,坦率来说,除了中华书局、上海古籍出版社、凤凰出版社等几家专业出版社以外,其他好多出版社的古籍整理书,也大都“无错不成书”。更不要说判断文中的人名、地名、书名了,该不该加专名线,对学识水平的要求更高。可能除了上海古籍出版社的这套书外,别的出版社的书,现在很少有打专名线的。

文汇报:肯定和鼓励是并存的,就《丛书》接下来的发展,您觉得有哪些可以进一步提升的空间?

高克勤:古典文学整理可谓大浪淘沙,这样才能经得起60年的检验。《丛书》已经做了60年,要继续做下去,秉持的信念还是我之前讲的,“人无我有,人有我优”。填补空白肯定是一个重要方面,我们要梳理下中国古典文学史上还有哪些大家的作品没有整理过。之前有人提出来,《丛书》里小说类比较欠缺,拿四大名著来说,版本太多了,我们要做的话,是不是出个集大成的汇校汇评本,或者找今人来整理?但上世纪七八十年代,人民文学出版社已经有了俞平伯、启功等先生整理的本子,现在想要找到这样的学者,再沉下心来做出超越前辈的东西,比较难。再比如戏曲类,汤显祖集我们做得很好,但和汤显祖齐名的关汉卿、王实甫、李渔等人的作品,整理明显不够。当然,这也反映出了一个现状,从事小说、戏曲类文献整理的学者成果不多。

另一方面,在已有的整理本基础上,我们还要不断发现新的本子。这次的《杜甫集校注》就是一个例子。最早《丛书》收录的是清人杨伦笺注的《杜诗镜铨》,后来发现清人钱谦益笺注的《钱注杜诗》也不错,便放了进去;林继中又发现了宋人赵次公的注文,于是有了《杜诗赵次公先后解辑校》,包括如今谢思炜的整理,都收纳了进来。像杜甫这样的古代大家,多几个版本,多几个注本,既保留了文献,又保证了学术研究的多样性。

还有一个就是要不断进行修订整理。比如《孟浩然诗集笺注》,1990年代是我约佟培基先生做的,经过二十多年,这次又重新作了整理,篇幅扩大了将近一倍。类似这种笺注的东西,新做的有很多。还有《韦应物集校注》,也是增订本。邓广铭先生生前已经做了三次《稼轩词编年笺注》,他去世后,他女儿邓小南教授说邓先生在第三本书上又批改了很多,我让她把本子给我,可以再出个定本。《丛书》的很多作者表示,有生之年他们还是会不断做些增加、修改的。

文汇报:就我所知,《丛书》起初计划出200种,您怎么看待这个目标数字?

高克勤:1978年,出版社列了个200本的出版计划,因为出得比较慢,到2009年才完成100种,如今有136种。当然,200种也只是当初的一个大致匡算,从古籍整理修订的角度来看,哪怕实现了200种,也不能说可以结束了、不做了。时代在进步,只能说我们这一代学者、编辑做到这个程度,谁知道很多年之后是什么情况呢?

最近,凤凰出版社出了郁贤皓的《李太白全集校注》,说是代表了目前这一领域的最高研究水平,甚至有人称之为“终结版”。我认为“终结”这个话不能轻易说,十几二十年之后,如果又发现了新的抄本呢?我们这套书里面,由洪本健校笺的《欧阳修诗文集校笺》,以《四部丛刊》周必大刻本为底本,除了参校那些有价值的版本外,最为可贵的是,以日本天理大学图书馆珍藏的南宋本《欧阳文忠公集》为主要参校本,纠正了不少疏纰漏误,天理本就比国内的本子多出来72封书信。

新材料的发现,加上新的认识、新的考证方法,都在促使学术处于不断前进的过程中。从数量上来说,再花上20年,我们说不定能完成200种,但是只要古典文学的研究始终贯穿下去,古籍出版社一直存在下去,《丛书》的修订工作就没有完全终结的时候。

“修行在个人”

文汇报:一支专业编辑队伍的养成,是出版社非常宝贵的一笔财富。由于现实等各种原因,现在的人才培养肯定没有以前从容,作为一名老编辑又是社领导,您怎么看人才的问题?

高克勤:古籍出版社在出书的同时,也一直出人才。这套《丛书》中有二十多种就是由我社的编辑参与整理的。李俊老曾经戏称古籍社是“人才内阁”,认为出版社办个大学中文系绰绰有余。十年动乱后,编辑人才也开始青黄不接,于是,1977级的大学生一毕业,就招了一些进来,等到1981年有研究生了,又招进来一批,他们日后都成为了出版社的栋梁。

像1981年进社的原副总编辑李梦生先生,杭州大学研究生毕业,对古典文学、戏曲都很有研究,还做了《全元诗》的副主编,现在是国内元明文学,尤其是文学文献方面的领军人物。《丛书》中有两种是他整理的。原总编辑赵昌平先生是“文革”前北京大学中文系毕业, “文革”后师从华东师大施蛰存先生读研究生,1982年进出版社工作,目前也是中国唐代文学研究领域的领军人物。他们师生俩也都是《丛书》的作者。

古籍整理的稿子专业性特别强,涉及的内容,有的可能是编辑读硕士、博士期间的研究领域,这部分自然很熟悉;但有的完全是全新领域,这就要求编辑跟着作者考证的思路一起考证,最终达到和作者对话,甚至能发现错误予以纠正的程度。编辑史良昭老师是社里公认的相当博学的人,他就说过这么一句话,“拿到稿子的时候,我对这个领域不太了解,等审完稿的时候,基本上就相当熟悉了。”史老师1982年从上海师范大学研究生毕业,现在虽退休了,还在为社审稿,他自己著书不多,却做了《丛书》里好多书的责任编辑。有些稿子来的时候,几无头绪,经过他的妙手整理后,就成了一本非常完备的集子。在做《文徵明集》责编的过程中,他做了大量案头工作,光审稿意见就有上万字。

上世纪80年代到本世纪初的一二十年里,这套书出得非常困难,毕竟印量少,一本书也就印千把套,但投入大、稿费低。这一二十年来,国家投入了不少资源,特别是对古籍整理的资助。出版经费有保证了,但问题依然存在,主要在于高校的学术评价体系导致学者动力不足。所以我们看到,很多都是成名的老师在做,比如谢思炜、杨明等,他们没有压力,喜欢做这个,或者退休了再来做。现在这套书的困难是,找不到合适的作者:没成名的老师,还要等上一等;看得上的老师,可能暂时没时间。这套书里有很多是编辑参与的,一方面是我们的编辑有这个能力,另一方面也真的是一时找不到合适作者。

现在的编辑比我们那时候忙。以前一个编辑一年发稿60万字,现在要完成300万字的审稿量,这是基本要求,加上出版进度的加快,工作量还是相当大的。老实说,我刚入门的时候,编辑做多做少几乎一个样,现在做多做少肯定不一样了,做好做坏就更不一样了。再加上年轻编辑的生存压力大,要想真正沉下心来做事情,很难。当然,出版社还是非常重视这个问题的,除了对编辑提供必要的培训外,也不会完全拿经济指标来压他们,而且,凡是从事国家项目的编辑,在考核方面都会予以倾斜,保证《丛书》的质量。

我自己感觉,要做古籍整理工作,天分和勤奋都要有。当然,勤奋毫无疑问是第一位的,俗话说“师傅领进门,修行在个人”嘛。你看,李学颖老师就是一个例子,近50岁才入行,就取得了这样大的成就。一个人有没有悟性,主要还是靠自己。

(责任编辑:admin) |