菲茨杰拉德的 《柔巴依集》在我看来,是一本神奇的、有魔力的诗集,有着说不尽的故事。关于原作,可用几个数字简单概括:

诗集由菲茨杰拉德自费印制二百五十本,于达尔文出版 《物种起源》 的1859年问世,成为英国这年出版物中最著名的两部作品之一。它出版之初备受冷落,书价从一先令惨跌至一便士。两年后被两位著名诗人发现,大加赞赏,影响越来越大。1898年,当初以一便士出售此书的书商在苏富比拍进一本这样的书,花了二十一英镑,是一便士的五千倍。1929年,一本这样的书在纽约拍到八千美元。十来年前,网上有人出让这书,索价六万五千美元,不知道后来以什么价格成交。

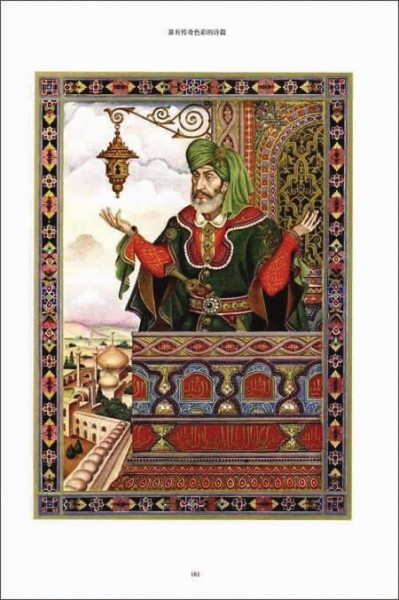

1884年这诗集在美国出了第一个插图本,此后各种插图本大量涌现,如今至少已有一百四十位知名画家为之作画,各种插图本三百种以上。其中最豪华的一本由著名装帧师Sangorski完成,却随泰坦尼克号邮轮沉入海底,据说在该船丧失的珍贵物件目录上位列第一。

我曾写过 《<柔巴依集> 的中国故事》 一文,介绍了这传奇性诗篇的汉译历程。文章发表后,至少已出现了四种新的该诗汉译本或新的精美插图本,上海图书馆的藏书楼也为了这本外国诗举办了历时半年的集展,这很少见,也很有意义,因为这种文化交流活动还反映出英诗汉译的百年发展,见证了译诗出版的发展。

《柔巴依集》(英汉对照)〔英]爱德华·菲茨杰拉德著黄杲炘译陕西师范大学出版社出版

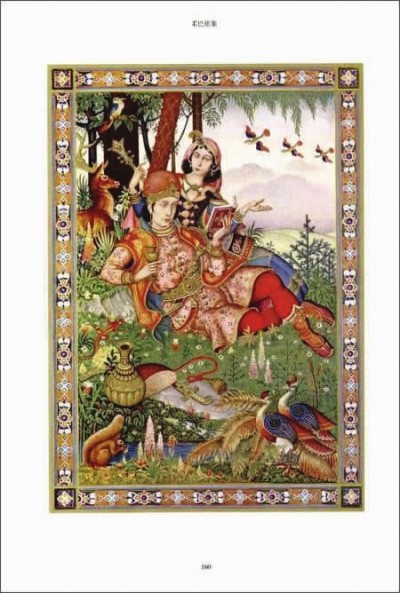

ArthurSzyk为“柔巴依”所作插图(1940)

这诗集于我也有特别的意义,因为它改变了我下半生的生活道路。说来惭愧,我与这诗的其他译者有一处很大不同:本是个局外人、门外汉,是在落荒而走时闯进了陌生的译诗领域,当时根本不知道这诗如此有名,已被很多人翻译过,甚至不知道郭沫若早就译过并定名为 《鲁拜集》。而正因如此,它可说是改变了我一生。

我是在“文革”期间翻译这诗的,当时我们家被父亲厂里的造反队扫地出门,连冬天的衣裳也来不及拿,书当然被一扫而空。后来只能借书看,借到什么看什么。借来的书中有两本英语诗,不料看着看着竟喜欢上了,开始尝试翻译并摸索如何译诗。这两本英语诗集都有菲茨杰拉德的 Rubáiyát of Omar Khayyám,分别是第一版和第四版。这些诗很美很有意思,也是练习翻译的好对象。而当时译这些诗还有个特殊优点,就是每首诗只有四行很容易记,而且各首之间没什么连续性,译哪首都行,不问时间地点场合,只要有空就可不露声色在心中琢磨,很有隐蔽性。而在练习译诗过程中,我发现有可能同时准确反映原作内容和格律,就逐步提高要求,一首首译了出来,成为我完整译出的第一本诗集。

“文革”结束后,华国锋出访伊朗,报上按惯例介绍伊朗概况,写到它灿烂的古代文明时,提到了莪默·伽亚谟 《鲁拜集》。我读到这几个字,心中一动,觉得那发音很像Omar Khayyám和Rubáiyát,这才想到这些诗可能已有汉译,看那人名的用字还像是上世纪二三十年代翻译。当天就去静安区图书馆,果然看到人民文学出版社1978年版的 《鲁拜集》,封面上赫然印着郭沫若译,顿时脊背一凉,觉得拙译没戏可唱了。但翻开一看,我觉得拙译还有存在价值。因为郭沫若译法跟我不同,在内容和形式上都很自由。另外我读到维吾尔诗人克里木·霍加对他们古典传统诗“柔巴依”的介绍,感到那诗体与英语ruba,i十分相像,觉得其中必有渊源关系,于是也称拙译为“柔巴依”,尽管当时我还没有确凿证据。

那时听说就两家出版社出整本的外国文学作品,一家是人民文学出版社,一家是上海译文出版社,门槛都很高。所以我选了些“柔巴依”投给几家刊物,评价都很好,《诗刊》 也曾考虑采用,但结果都没用。正好有朋友认识译文社资深编辑胡汉亮,他看了拙译觉得不错,值得让译文社看看。结果译文社经过吴钧陶、方平等多位名家审读以及同郭译 《鲁拜集》 比较,决定出版拙稿,同时希望我也去出版社。我心头一热,没怎么考虑自己的眼疾不宜文字工作,就放弃了得到不久的教职,去当了编辑,下半生的生活走向自此改变。

拙译的 《柔巴依集》 出版一年多后,接到上海文艺出版社编辑电话,说作家王蒙对这书很有兴趣,问我是否还有书。原来上世纪七十年代王蒙在新疆学过维吾尔文,读过奥马尔· 哈亚姆《柔巴依集》的乌孜别克译文手抄本。约半年后,《诗刊》 发表新疆前领导人赛福鼎的十首柔巴依。由艾克拜尔从维吾尔文译出。有关“柔巴依”的信息越来越多,再后来,张晖出版了直接从波斯文译出的 《柔巴依诗集》,他有关“柔巴依”的叙述让我确信,我当时判断无误:格律严谨的英国柔巴依、波斯柔巴依、维吾尔等中亚民族的“柔巴依”,的确一脉相承,本是同根生。而且译名“柔巴依”更准确反映了英国ruba,i和伊朗roba,i 的发音。很可能当初郭沫若不知道“柔巴依”的存在,所以译成了与原文发音差异较大的“鲁拜”。

此后我对 《鲁拜集》 的前尘后事了解多了,发现从前所有的汉译本中都没有我这种译法,甚至英诗汉译中也从没这种译诗要求,就是既准确反映原作内容,还要准确反映原作的韵式、诗行的音步数和音节数。我感到这译法实际上是从胡适、郭沫若等白话文译诗发展而来的,结合了此前朱湘、梁宗岱讲究字数译法和孙大雨、卞之琳讲究顿数译法,是这两种译法发展的必然结果并兼有两者之长。

《柔巴依集》 的出版,结束了长期以来 《鲁拜集》 一花独放的局面,也让我对这种“兼顾”三项格律要素的译法更有信心,并按此要求译出多部英诗,包括英诗源头之作 《坎特伯雷故事》,在更大程度上证明这种译诗要求的合理可行,甚至必要。如今,英诗汉译中已确立了这前所未有的标准,而首创这标准的就是《柔巴依集》。另一方面,菲茨杰拉德 《柔巴依集》 有着众多汉译,这让我思考为什么译诗会出现各种不同要求,这些要求之间有什么关系,它们的先后出现意味着什么等等,从而梳理出译诗的发展过程,最终写成 《英诗汉译学》,走出一条完全从我国译诗实践出发的译诗研究之路。所以,菲茨杰拉德 《柔巴依集》 也是研究译诗的一个很好窗口。

菲茨杰拉德 《柔巴依集》 是我翻译的第一本英诗。追溯起来,我翻阅的第一本洋文书也就是它。那时我很小,还不识英文,翻阅它只是看其中插图。说来也是缘分,那是我父亲唯一的英文诗集。他是工程技术人员,从不看英文诗,怎么会有英文诗集呢? 原来他从圣约翰大学毕业后,一度在芜湖的教会学校教书,遇到当时在那里教语文的新月派诗人陈梦家,看到他的菲氏原作又听了他介绍,这才知道这书,后来见了好版本就买了。当然,“文革”中这本书已不知去向。

菲茨杰拉德 《柔巴依集》 是我的幸运之星。我因祸得福,遇上它也就“诗来运转”。我在它的吸引下找到了方向,不断学习的过程中既充实了我“文革”中的业余生活,给了我很多美好回忆,也为我提供了宝贵机会。而这里也有个小故事。两三年前,我正在考虑如何出一本 《柔巴依集》的“合集”,将以前分别出过的菲茨杰拉德各版原作和几经修订的拙译合于一集,再换几套彩色插图,让一本精致美丽的 《柔巴依集》 成为我翻译之路的终点。但谁来出这本书呢? 正这么想着,乔暘来电话联系 《柔巴依集》 的事。乔先生计划中包括拙译,这是拙译的荣幸,但听来与我对“合集”的设想有所不同。于是我想,陕西师大出版社对“柔巴依”如此有兴趣,又如此有气魄,那么对我的“合集”也会有兴趣,于是去信联系。结果不但要了我这“合集”,还要了另外六本拙译和一本译诗文集 《译路漫漫》———瞧,就是这 《柔巴依集》,先是让我走定了译诗之路,随后让四十五岁的我改行进了出版社,又给八十岁的我带来这样八本书。显然,在我翻译和出版的路上,从起点到终点都有这幸运之星照耀着。我不由想起菲茨杰拉德传颂最广的如下“柔巴依”:

开花结果的树枝下,一卷诗章,

一小方面包,一大壶陈年佳酿———

你也在我身旁,在荒漠中歌唱———

啊,荒漠中,这已够得上是天堂!

这里,我模仿这首“柔巴依”,道出这诗集同我的重逢和关系:

无花无果的院子里,一间陋屋;

昏黄灯光下,两本借来的旧书;

从中,传来了远方诱人的歌声———

啊,柔巴依,你引我走出一条路。

(责任编辑:admin)

|