陀思妥耶夫斯基

屠格涅夫

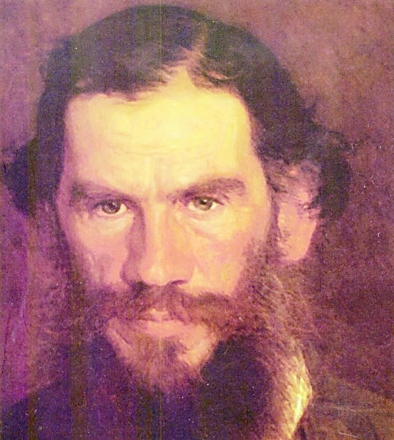

托尔斯泰

果戈理

契诃夫

在任何一个民族社会意识的构成中,都存在着某种核心的理念,它是这个民族关于自我身份的定位与思考,是它在整个世界历史与文化发展中有别于其他民族的性格特征、精神构建乃至天赋使命,这就是民族的自我认知。俄罗斯作为一个横跨欧亚大陆的国家,自其建立之初,就踏上了一条寻求民族自我认知的艰辛道路;而俄罗斯文学,也经由她在这条道路上的不懈求索而愈发彰显出其伟大与深邃来。

对于俄罗斯社会思想来说,民族身份问题虽然在不同的历史发展阶段具有不同的意义,却是每个时代都需要面对的传统问题。“俄罗斯意味着什么?它的命运又将如何?”长期以来俄罗斯文学的发展都伴随着对这个问题的叩问,而对它的回答也一直是社会思想发展的风向标。

18世纪初,愚昧落后、各方面发展都黯淡无光的俄罗斯在彼得大帝的强权统治下一举迈入西方化和现代化的进程。在建立帝国的征途上,俄罗斯文化应和了西方启蒙运动的号角,从古老传统的教会文化走向新的世界图景的建立和新的知识源泉的开掘。在宣传科学、启蒙理性、倡导与宗教神话全然不同的世界观的充满激情的时代,兼科学家和艺术家、学者和诗人于一身的罗蒙诺索夫以及拉吉舍夫等著名作家学习西方先进文化,倡导自由观念。这个阶段一方面具有从宗教迷信到建立秩序、法律、规则、全面向西方学习的特点,另一方面又因为它是自上而下的一种强力推动,一开始就激起了赞成与反对两种势力的较量,所以从此埋下了两种力量斗争的种子。这之后直至今天,每当历史上转折性的关键时刻,俄罗斯心灵都会面临西方还是东方的两难选择、欧洲文化与民族文化的冲突与对话。

19世纪的俄罗斯文学在吸取西方先进经验的基础上,走出了一条既凸显本民族特色,又揭示人类普遍情感、寻求人类最高理想的道路;既开启了本国人民追求自由和解放的心灵与智慧,也终于向世界宣告了自己的存在,迎来了举世瞩目的黄金时代。许多著名作家和文学评论家如别林斯基、赫尔岑、车尔尼雪夫斯基等,同时也是哲学家、思想家、社会活动家和革命者。他们用自己的文章和行动启蒙民众的民主主义思想,号召其投入到革命运动中去。而陀思妥耶夫斯基于1880年发表的《普希金演说》,第一次在西方派和斯拉夫主义的争论中提出了另外一种思想:他论证了俄罗斯民族的历史使命,认为它是全人类文化的承载者。他强调“要做一个真正的俄罗斯人,就意味着要成为所有人、整个人类的兄弟”。他在普希金这位民族诗人的身上看到了“全人类性”,认为普希金掌握其他文化传统的能力、普希金“对全世界的同情心”就是俄罗斯文化的主要特征。这篇演讲把握到了俄罗斯文化在世界文明中的定位,预示了俄罗斯文学发展的伟大方向。屠格涅夫、果戈理、托尔斯泰、陀思妥耶夫斯基、契诃夫等一代代文坛巨擘都为确立俄罗斯民族精神的核心理念、寻求本民族乃至全人类的发展道路做出过坚实的努力。

经历了始于国内战争、终于苏联悲剧性解体的20世纪的多重考验,俄罗斯重又站在历史选择的岔路口上。在全球化浪潮的冲击和国家剧变所带来的主流意识形态缺失的形势下,俄罗斯再次面临本民族文化建构和心理认同的深刻危机。具有强烈使命感的俄罗斯文学依然在民族自我认知的道路上发挥着重要作用。

以土壤派思想为根基的“乡村散文”在农村中寻找民族生活的基础,赋予农民和土地以特殊的精神意义。代表作家拉斯普京通过《伊万的女儿,伊万的母亲》这部中篇小说表达了这样的思想:俄罗斯民族的拯救之路在于祖祖辈辈赖以生存的乡村大地,在于能够使人感受到美妙和力量的俄语语言,在于俄罗斯民族的精神归宿——东正教,也在于绝不软弱的俄罗斯民族性格。可以说,“乡村散文”所表现的对象不只是农村的居民,更是作为20世纪充满了复杂性和悲剧性存在的俄罗斯人,是在俄罗斯剧变中不可避免的冲突。它所寻找的也不仅是农村问题的解决之道,更是整个国家和民族的出路。

战争文学通过对卫国战争、阿富汗战争、车臣战争等一系列战争的描绘与反思,串联起20世纪的俄罗斯历史,分析国家与民族发展中的成败得失,如格拉宁的《我的中尉》、弗拉基莫夫的《将军和他的部队》等。还有的作品开始大胆表现战争中的人性,战争对于人类造成的灾难,甚至颠覆传统观点,对一些战争进行了否定,如阿斯塔菲耶夫的《该诅咒的和被处死的》《真想活啊》等。

知识分子小说则常常以知识分子为主人公,通过剖析其心路历程及命运沉浮来展现俄罗斯民族特性,探究民族和国家的前途命运。马卡宁的《地下人,或当代英雄》由一位年过半百却一无所成的文学家的独白构成。在以往的作品中,马卡宁总是善于运用一些固定的社会意识形象来准确无误地记录时代的社会与心理特征。这些形象都具有强大的隐喻力量,是整个世界和人的心灵的形象。苏联解体后,马卡宁笔下增加了象征极权专制对人们心理造成阴影的新的意识形象,如《铺着呢布,中央放着长颈玻璃瓶的桌子》中的“桌子”、《中和的情节》中的“排队情结”、《出入孔》中的“人群”等等。在《地下人,或当代英雄》这部长篇巨作中,从人物形象到他们身处的各种空间层次,都出现了数个多层次的、包罗万象的隐喻,如筒子楼、走廊、地下与地下人等,通过这些形象挖掘俄罗斯民族的劣根性,更展现了不屈不挠追求自由的民族个性。乌利茨卡娅的《库科茨基医生的病案》和瓦尔拉莫夫的《圆顶》通过知识分子主人公的一生际遇反映了国家与时代的变迁,探寻存在的意义,彰显独立自由的精神。作品中的人物既向往另一个美好的世界,又怀疑它的存在。于是,不得不置身于现实与非现实、存在与非存在之间的尴尬处境,这正是当代俄罗斯人尤其是知识分子疑惑和徘徊心态的真实写照。

一批怀旧苏联的作品通过对苏联的记忆完成民族身份的寻找。另外,苏联的解体使俄罗斯人得以站在两种体制的交界处审视人类的发展方向,现实的混乱加重了人们对于建立理想社会的破灭感。于是,反乌托邦小说的兴盛成为近二十年俄罗斯文学的一个重要特征。《我们的路很长》《夜猎》《野猫精》等反乌托邦小说通过寓言般的故事警示人类可能走向的另一个极端。城市青年小说把目光聚焦当下,书写自己身边的生活、自己同龄人的生活,通过描写年轻人的痛苦、迷茫、无奈和深刻的孤独,说明他们所面对的充满不确定性的现在和未来,以及苏联解体后部分青年人令人担忧的现实状态,试图探索拯救自己、拯救大家的切实可行的出路与措施。新俄罗斯文学所塑造的当今时代新的“多余人”、新的“小人物”和新的“新人”形象,实现了与19世纪经典文学中经典人物的对接,传承着关于俄罗斯民族性格的探究和民族出路的探索。

在经历了苏联解体后二十多年的波折求索后,俄罗斯知识分子发出重建主流意识形态、重归文学中心地位的呼吁,希冀通过文学的巨大力量建构俄罗斯新的社会意识,进一步探索民族身份认同问题,为俄罗斯屹立于世界民族之林寻求支撑。

(责任编辑:admin)

|