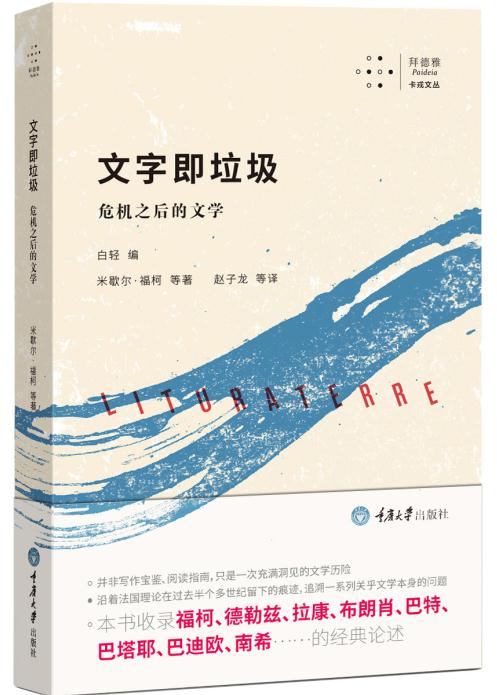

本文摘自《文字即垃圾:危机之后的文学》,重庆大学出版社拜德雅·卡戎文丛,2016年8月

生命向人提出的性快感(volupté)作为一笔无与伦比的财富——性快感的时刻是消解和喷涌的时刻——代表了幸福(bonheur)的完美图像。

然而,这些价值判断,即便在事物的秩序中扮演了重要的角色,也仍被视为空洞和无效的,因为问题是要进入事物的深处。这无疑有坚实的理由,而首要的理由,如果这些判断为真的话,就是必须不顾一切地加以质疑,因为一旦承认它们,我们的生命就不再可能。没有人把其行为建立在性快感的时刻和人为组织的生命的二律背反之上。其实,情色(érotisme)恰恰因为它的价值,而显得危险。当我们承认它的时候,我们就有毁灭我们作品和我们自身的风险。

但径直地面对这个困难还不是进入事物的深处。最终,有人深刻地提出了有关性快感之意义的问题。这不是一个无关紧要的问题:首先几乎必然要考虑,人的最好部分所致力于追求的“ 失落的美好”(bien perdu)如何能够真正地有别于性快感?换言之,价值,一旦与物的世界对立起来,不就被性快感的极点以一种决定性的方式定义了吗?

在这些方式里,最为明显的莫过于:既然性快感本质上就是幸福,并被人如其所是地欲求,那么,价值就从中撤离了,因为它无论如何具有不幸(malheur)的意义。身体的快感(plaisir)是肮脏的、不祥的:处于一种正常状态的人——确切地说,日常活动的人——谴责它,或同意它应被谴责。只有浪荡子不会刻意地鄙夷这场用诱惑将他耗尽的游戏。其实,这场游戏如此危险地消耗我们的能量资源,以至于我们苦恼地考虑着它。它令我们欣喜若狂又恐惧不已:它令我们恐惧,是因为它令我们狂喜;而它更为深刻地令我们狂喜,则是因为它令我们恐惧。但这种让其价值发生变形的恐惧要求我们暂时逃避这一价值,要求我们的人之为人恰好取决于我们在多大程度上否认它:在人看来,性快感是动物性,它只有降格了才是神圣的,而它的降格(déchéance)就是它的条件。如此以至于我们的行为总是充满背叛:我们要么在日间背叛了我们黑夜的真理,要么只是虚伪地渴望废除白昼的约定。

* * *

我们体内的这些强烈的相反运动,将人性——语言和生命——约束于谎言的奴役之中,它们在文学(littérature)里被人读到,它们把真理的隐秘面容赋予了文学。如果清晰语言的冰冷表述令人失望,如果文学让人着迷,那是因为,笑和爱的欲望,不管勇猛还是消沉,都牢牢地抓着我们。但在文学里,我们碰到了和在爱情中一样的阻碍。文学只有作为幸福才有意义,但这种促使我们写作或阅读的对幸福的追求看上去其实有一种不幸的相反意义。如果我们考虑悲剧,那么,它给我们带来了恐怖而非快感;如果我们考虑喜剧的欢乐,那么,这样的欢乐显得模棱两可,因为我们嘲笑的是一种降格,如果不是一种不幸的话。小说的艺术要求种种引发苦恼的波折,并且,常言说得好,幸福的描画令人生厌。

但文学对不幸的召唤,对绝大多数人而言似乎如此地必要,以至于如果作家激发了快感,那么,他所凭借的一种晦暗的情感,就给出了一种痛苦的意义。米勒1 本人服从这样的让步,而萨特无疑赋予了它最为悲伤的形式。通常,对幸福的性快感的描画似乎和真实的性快感有所差距:因为幸福缺乏一种怀恨的、至尊的严格,那样的严格正是不幸的本质。宣告至乐的语句给人一种乏味无趣的诗意感(如果不是堕落的色情描写的话)。近来的文学,不再同意让消解的时刻沉默下去,在这方面提供了一片荒芜的景象。事实上,最近出版的一部选集就让人感到了挫败。文学家的确已经尽力:他们看似无畏地前行,但如此的无畏本身就是其不安的供认。他们绝非偶然地作出了这一可悲的选择,这一仓促的呈现,这种对失败或可耻欢乐的贫乏展示。2 如果身体取得了胜利,那么,语言就只能在一个后撤的运动中表达这样的胜利。

文学以各种各样的方式表达了这个追求幸福却偏转向了不幸的运动。但它其实没有夭折为悲剧或痛苦的记述:在那里,不幸充当了一个刺激物,一种揭示对抗之力量的失败。而近来的文学,在描画性欲的快感时,愈发奇怪地倾向于背叛幸福并否认不幸的诗意。

这里或许有某种不真诚的东西,但在我看来,现代作家似乎往往温顺地服从他们无力明确表达的一种修辞规则。也许我弄错了,但《理性时代》(L’.ge de raison)3 里有关性的段落对我而言从未显得“ 忠于事实”;从中,我看到了那个限制文学并把一种对不幸的悼念——这平衡了它真实的所是,即一种对幸福的欲望——强加给文学的未知修辞所产生的后果。苦恼的尖锐运动的缺席,以及“ 特权时刻” 的一般还原,日常生活的主导地位,无疑要求这些否定欢乐而不肯定它的欢乐,这种加快了其失败的性快感。

如果我们想要清楚地把握这段从生命到死亡、从天堂到地狱的舞蹈,那么,就有必要首先回想其物质的材料。在原则上,我们与幸福相分离,不论对幸福的理解是在快感的积极意义上,还是在安息的消极意义上,因为在我们能够变得幸福之前,我们必须找到拥有幸福的手段。幸福的思想由此迫使我们为得到幸福而努力。可一旦我们努力,我们根本没有如愿让自己离抓住幸福的时刻更近,而在我们自己和幸福之间引入了一段距离。一旦我们努力,我们就把自己置于对幸福的追求之中——这幸福不是一个物——如同我们追求劳作的直接成果一样,不论那成果是房子、衣服还是食物。我们甚至倾向于把幸福等同于这些成果,尤其是在政治上。

这会更为清楚地突显出来,如果我们指明:幸福被我们视作某种有待获得的东西,即便它的要求是在耗费(dépense) 的相反层面上经过。从最为沉重的耗费,也就是(与奢华和炫耀相伴的)性快感,一直到最为轻盈的耗费,也就是安息(一种消极的耗费:安息之人几乎不怎么消耗,但他消耗而不生产),若不进入苦恼的视角,我们就不会感到幸福。如果一个人排除了病态的条件,那么,人逃避苦恼的唯一手段就是劳作。一旦我,不论准确与否,发觉自己在既定时间内的耗费超出了所得,我的苦恼就开始了。(就资源而言,肉体能量和物质财产没有什么区别,但必须加上劳作力量的不确定感。)性快感当然悬置了苦恼,但同时也让苦恼更为强烈:在平常条件下,我越是在快感的温床上耗费,我就越是削弱我的地位。我们无疑有能力在获取和耗费之间达到一种感性的平衡:性欲的满足,通过对某种病态压抑的解放,往往恢复了我们身上的这一平衡(并弥补了累积劳作的力量感所体验到的亏损)。但这样的不确定性,坚持苦恼的迷误倾向(它,根据混乱的想象力的游戏,补充了或扣除了直接之苦恼的总和),通常只意味着:能量的亏损并不扩大苦恼,而劳作,或财物的获取,也不减轻苦恼。如此以至于,我们必须坚决地认为,那被人毫不含糊地设想的幸福,增强了苦恼。

这种考虑问题的方式当然不被普遍地接受。幸福总和那些使之可能的资源混在一起。这意味着“ 幸福” 一词被同时当作获取和耗费来用,而我们的表达也因心境而异。如果我们心情欢快,举杯畅饮,魅力四射,那么,我们就把那取悦我们的东西称为幸福;但在沉着冷静的研究里,我们想要的无非是观念的连贯一致的效力,而幸福就被还原为我们的满足所必需的资源。如此以至于酒鬼要比学者(或政客)更为睿智:他只考虑资源的消耗所产生的热量(chaleur)。并且,理性思考没有看到,把幸福置于获取的层面,就是用一种排斥热量的生命模式取代了热量。因为这样一种热量宣告了苦恼的归来。在沉醉之后,乃是令人不快的清醒。那排斥沉醉的幸福被还原为一个不受苦恼所困的生命。理性的幸福果断地成为了幸福的否定,因为沉醉的幸福是不幸的开始。

这一辩证法已有千年之久。而要知道如何逃避幸福的合情合理且根深蒂固的观念,并不容易。理性之人提出了一个折中的方案:他拒绝把转瞬即逝的快感命名为幸福。因此,幸福一词被赋予了一种约定俗成的简化的意义。所以,讨论往往变得问题重重,因为人们拒绝承认这些术语具有一种双重的含义。幸福不单指那个具有持久价值的东西,还意味着短暂之物(如果一个人说:“ 我幸福极了”)。没有人可以阻止这个词在两种情形下自由地使用。我只想说,持久的含义必然和短暂的含义的否认有关(反之亦然)。任何一个在持久的东西里察觉到幸福的人都无法考虑短暂:在他看来,价值与资源的获取相连,而资源的耗费,只当它有助于幸福的持续时,才是可取的。反过来,在短暂的价值里,持久不再重要。理性把短暂投入了苦恼的地狱。如果一个人选择了持久,那么,短暂的重要性无疑就会彻底地消失。但倘若如此,那就没有顾及审慎的意愿了。在这样的条件下,于短暂中持存的东西不是其强大的价值,也绝非其肯定。积极的幸福或耗费被限于微不足道的形态,它们绝不会被人如其所是地认出来。

所以,对人而言最有意义的东西,最强有力地吸引他的东西,就是生命的极端时刻:这个时刻,因其挥霍的本质,被定义为无意义。它是一个诱惑,一个不应发生的时刻;它是人身上固执的动物性,却被人性献给了物和理性的世界。于是,最为切心的真理,落入了一片可憎又难以接近的晦暗之中。

但它因此仍未遭到废除。它只是撤入了黑夜。对苦恼的理智拒绝和对劳作的服从只能让消耗失去其最终的价值。持久只意味着可悲的妥协:苦恼本身越有魅力,持久的微弱吸引就越是有限。但我们保留持久的渴望把我们最为亲密的时刻交给了某种残酷,交给了某种降格。这不是说这些时刻失去了其根本的价值,而是说,根本的价值再也不能于同一层面上被人通达,因为它如今具有了可怕的羞耻的一面,而我们也失去了对它的意识。由此,同幸福一起遭到驱逐的苦恼,就不再只是苦恼。它已和幸福紧密地结合起来,并在某种意义上,变得愈发令人痛苦,因为它不再回应一种像恐惧这样的单纯危险了:苦恼所抗拒的危险源于一种极端幸福的可能性。但不只是我们的恐惧因危险的吸引而翻倍;同样地,苦恼的抗拒也增大了我们幸福的强度,如果我们最终服从其吸引的话。所以,对圣杯的追求——在那里,人哀叹他所失去的幸福——就和对苦恼的追求联系了起来,并且,深度的性快感只能在苦恼中得到体验。

* * *

这一切都显得奇怪,或许,对那个说出了它,却不再像读者一样被要求去努力理解它的人来说,就更是完全如此了。

此外,如果我没办法从沉重的理性思考走向诗意的表达,那么,我就只能艰难地继续下去。事实上,性快感不能被定义为一个逻辑的范畴。在它成问题的那个点上,语言的无力显得可笑。在其他方面,诗歌释放了一个真理,这个真理有别于它看似连接的东西:那只是诗歌。性快感不是诗歌。诗歌只是我所缺乏的权力,并且,我如何不在幸福的表达中停留于它呢(如果它,虽然罕见,但的确存在的话)。文学往往如此地悲惨,被欢乐之单纯性的这么多迂回引入了歧途,以至于当我在兰波的诗中(不论步伐是多么地不确定)读到这几句时,我被真正地打动了,我在那里重新发现了快乐的动物性:

他:你的胸贴着我的胸,

嗯?我们走吧,

一同呼吸

清新的阳光与空气,

蔚蓝色清晨的空气,

使你在白日的醇酒中沐浴?……

当所有颤抖的树林,

因爱情而默默流血。

从每一根树枝,每一滴朝露,

每一朵蓓蕾,

人们都能感受到

肌肤的颤动:

穿着洁白的浴衣,

你仿佛沉浸在紫苜蓿中,

碧天将勾勒出你黑色的大眼睛,

如绘出天边的玫瑰。

乡村的情人,

处处播种,

有如香槟酒的泡沫,

你狂笑着:

冲我大笑,粗犷、狂野,

我抓住你,

就像这样,——美丽的辫子,

噢!——我将沉醉,

沉醉于你那覆盆子与草莓的气味,

噢!鲜花的肉体!

在吻你的劲风中窃笑,

像个贼…… 4

或许,这不算什么。在这一版诗集里,这首诗紧接《另一种形式的维纳斯》(Venus Anadyomène)的最后一句:

美丽肥臀的舒展,

都缘于肛门溃烂。5

最后的妙答符合不幸的修辞:

她:我的办公室呢?6

这总是文学的疲倦时刻,它不能真正地重新发现纯粹的光芒,而我所做的,不过是再次提出了难题而未加以阐明。

* * *

或许,在我们的时代,只有马尔科姆·德·沙扎尔的《塑造感》,把一种坚定的表达,赋予了性欲的快乐。

几篇文章让人注意到了《塑造感》的这位毛里求斯作者。7 沙扎尔的作品难以描述,除非是用他自己描述自己的段落。的确,他曾概述过一种“ 性快感的哲学”,作为其思想的一把钥匙。8 再一次,有必要详尽地引述:“ 对感觉领域的一切真正的反省,” 他在《塑造感》的前言里写道,“ 都是徒劳而不完整的,如果生存的两个最伟大的感官现象,诞生和死亡,没有在某个点上交出它们的秘密。但我们又如何进入诞生的‘ 深处’ ?我们又如何‘ 发现’ 死亡,如果不是死得过于彻底,以至于难以进行描述?然而,生命的这两个本质的现象,能够通过一种所有人均可通达的经验,在性快感中,得到‘ 解释’。在那个因色情或过度的感伤而被一般地理智化了的人身上,性快感就是一次死亡-诞生。因为性快感处在感觉、精神、心脏和灵魂的普遍的十字路口,并且,在它建构的那一位置-状态上,死亡和诞生半途遭遇了彼此,而人整个地与他自己发生‘ 交叉’。出于这个特殊的原因,性快感是认知的最伟大的来源,是研究人之存在的内部构件的最为广阔的领地。”9 这样的断定弥足珍贵,不仅是因为其内容的清晰,更是因为思想在快速的运动中一边自身解体,一边自身构成。一种持续的加速,一种运动的脱节的自由,使得马尔科姆·德·沙扎尔的思想成为了一面棱镜,在那里,被反射的客体让运动的各方面以箭的速度倍增。这运动的世界有别于普通的反射,正如昆虫的随意的令人目眩的飞行不同于哺乳动物的前行。沙扎尔思想的精确性不和科学的精确性处于同一个层面:他的思想凭直觉前进,他给出的东西属于诗性的秩序。但其光芒的各方面聚焦于一个视觉,正是这个视觉奠定了一切事物及它们之间存在的东西的一种透明性、渗入性和内在性的感觉。

这一程序和威廉·布莱克的程序有太多共同之处,10 甚至他的自由也像布莱克的天堂和地狱的婚姻一样在宇宙中被构造起来。马尔科姆·德·沙扎尔写道:“ 我们把上帝的所有不被理解的方面排斥到恶魔身上。相比于上帝,恶魔被一种更大的神秘所包围。”11 沙扎尔在布莱克的意义上谈论上帝和天使:他把它们置于一个世界之中,在那里,它们不和任何东西分开,它们迷失了自身,它们只显现为一个要求这至高的无限之景象的人。“ 上帝,” 他写道,“ 只是种种观念的唯一中性的点,正如‘ 风平浪静’ 是飓风的中心点。作为人,我们总被一个观念所左右。如果我们刚好处在了我们观念的正中,我们就失去了对我们自己的意识,并被上帝重新吸收。”12

在此,我无意决定这一立场的确切意思,但如果一个人不返回一种冰冻的狂热,某种意义上即纯粹状态的狂热,那么,他就判断有误。这无情的反思——好于其他滑动的或卡住的反思——提供了一种解释:“ 如果我们有一条尾巴,那么,什么样的爱之招供不会每时每刻从这个今天不存在的器官里冒出来啊!……”13

思想的这狂虫一般的游戏,被抛进了性快感的黑夜,伴随着巨大的闪光,从中穿过,在那里,我们没有认出什么曾被表达(但最终或许为我们所知道)的东西。

我将按书中的顺序抄录它们(事实上,谁能够代之以另一道光芒呢?):

性快感是一封一去不返的邮件。它是大海中漂向永恒的空瓶。它是唯一不引起回击的感觉。正如水不会流回源头,它也是唯一无法被人再次抓住的快感。14

爱的游戏,是在捉迷藏中玩耍的心与感觉,永远地相互接近,却从不触及。若它们发生触碰,性的快感便会如此巨大,以至于身体,一瞬间,像火炉旁的蜡一样融化了。15

如同那随着欲望的增强而逐渐地剥去了其形式的回缩之美,内在赤裸的感觉在我们身上越来越强烈地出现,以至于火焰助长了爱情,人只在性快感登峰造极的时刻才体会到彻底裸露的感觉。16

让我们部分地脱离肉体的性快感,乃是一次微型的复活。或许,死亡就是一种延伸向彼岸的痉挛,正如婴儿的第一声哭喊,与达到了高潮的情人的叫喊,联姻结亲。17

性快感是一场跳背游戏:不论一个人跳得多远,他每次注定要落在他试图跨越的背上。一旦跨过了这个“ 背”,人就落入了彼岸。死亡就是“ 被人跨过的背”,是生命的至高的一跃。18

性快感乃是微小的死亡,宏大的诞生,满盈的生命。19

灵魂体验的是诞生的感觉,身体领会的是死亡的感觉,而随死亡的全部苦恼向我们到来的,就是这可怕的纠缠。性快感不过是死亡的外壳里一颗诞生的内核;其全部的“ 眩晕” 恰恰就在那一刻:“ 外壳” 从杏仁上脱落,如同成熟的果实离开了枝头。20

性快感让身体发生了短路。由于性快感,一个人发觉脚趾在头上,他自己的嘴巴像在身体的各个地方,膝盖在肩膀上,而肩膀又在大腿上,因为此时的手臂已经整个地移到了躯干上:一个人徒劳地寻找腰的位置:就像一艘没有舵的船,腰游遍了身体。21

性快感把脊髓变成了一根手指,仿佛要从里面抚摸大脑。22

死亡是脚的冒险一跃,诞生是头的冒险一跃。性快感是腰的一跃,如同舞者姿势中的跳跃,把头和脚的冒险一跃结合了起来,它源于走钢丝者手中平衡杆的结巴。性快感是天堂与地狱之间的踟躇,正如垂死者惊愕的目光似乎钉入了空间。23

性快感没有“ 死点”,因为它与生命相连。诞生是突然连接的性快感,而灭亡,则是“ 死点” 上的性快感。24

声与光相互联系。如果色彩有一个音调,那么,它也有一个音色。如果色彩的音调和它的组织一致,那么,音色就随组织所覆着的身体的区域而变化。身体的形式把音色赋予了色彩。在腋窝的褶子里如吹长笛,在后腿及臀部如击鼓,在前臂如奏单簧管,在大腿上部如吹萨克斯,在衣裙轻拂的膝盖上如拍响板,在脖子周围如吹双簧管;胸部的色彩是一把木琴,在那上面,乳房的两把用毡和棉制作的锤子不停地敲打。25

就像夜晚的沉寂里,围墙发出了裂响,在性快感的彻底沉默中,我们的整个骨架破碎,我们的骨头发出了喧哗,就像濒死之人“ 忍受” 他散架的嘈杂,或者,就像新生的婴儿在他身体飞向生命的最初姿势里感受到骨头的破碎,或者,就像一艘刚刚起航的帆船面对公海上吹来的第一阵风让它的整个船体咯吱作响。26

就像一条鱼,出于恐惧,感觉自己“ 变成了水”,在性快感的相互追逐中——欢乐的恐惧,恐惧的欢乐——身体在灵魂的水里洗净了自己,我们都变成了灵魂,身体微乎其微。27

我不知道这样的事实是否值得强调,即这些话抵达了言语之可能性的顶峰:神秘主义者或许从未在其迷狂的描述中找到这样一种令人陶醉的敏锐,它用一种尖锐的精确性,抵达了一个切实可感的点,在那个点上,感性发生了颠倒。这光的耀眼游戏的对象不再被间接地瞄准:对视觉的寻求——或逃避——不再通过一种对苦恼的令人沮丧的奉承,或诉诸一种卑鄙可笑的降格了。思想在光的意象中燃烧空间,无视迂回和停顿。不是说苦恼已经消失,而是说它在闪光中被人消耗,只留下一道黑夜的光晕,把其强烈的闪耀献给了光。

所以,有必要指明马尔科姆·德·沙扎尔的“ 视觉”(vision) 和苦恼(angoisse)之间的关系。他写道:“ 性快感是欲望的猎兔狗比赛,在那里,追逐者总是跑不到终点线,抓不住它的猎物。”28 但随后,他把性快感描述为“ 那被暂时刺杀且和触感同质的时间”29:仿佛猎兔狗触及了猎物。此时此刻,由对象的真理所给出的矛盾,比逻辑的精确更为精准地表达了它。但这一思想的表达所采取的第二种形式还不是全部,马尔科姆·德·沙扎尔重复道:“ 如果时间的观念在性快感中遭到了彻底的废除,那么,灵魂也消逝了。”30 一般来说,性快感只有消除了一切的差异,才是可能的:不仅要取消欲望和欲望的回应之间存在着的时间之空隙(猎兔狗必须抓住它的猎物),而且情人们必须克服这最终把他们分开的差异:“ 彻底的性快感,” 马尔科姆·德·沙扎尔说,“ 能够让我们品味他人的宫殿。我们离这理想而崇高的目标是多么遥远啊!……”31 然而,即便它拒绝“ 调整”,这一思想仍如此地精确,以至于当它说起存在者之间的差异时,它所呈现的含糊,就和它在谈论时间的差异时一模一样。这样的审慎本身和一个事实有关,即性快感传达了一种“ 同他人融合的感觉”,但如果我们继续活下去,从一个人到另一个人的滑动就无法实现。32 只有死亡能够废除差异,因为死亡是不可通达的,我们无力“ 发现” 死亡,除非是在我们“ 死得过于彻底,以至于难以进行描述” 的时候。缺乏戏剧的完美结局,缺乏演员之死的完美结局,这仍是一个走向结局的运动。马尔科姆·德·沙扎尔的贡献是在这样一个运动中“ 看到” 了性快感33:在那里,运动的本质突显出来(就像受到惊吓的眼睛突出来一样),因为它坚持安息之不可能性的感觉——这加快了安息并让它提前到来。文学通常只停留于对安息的描述:它变得沉重,并陷入了苦恼。它说出了那个使运动变得必要的东西,但运动缺失了:只留下不可能的状态。这些状态在运动中不被接受;欲望和对象之间的空隙,存在与死亡之间的差异,这些从不被接受。相反,运动拒绝了它们。但拒绝不可能状态的严肃文学,不像运动那样拒绝它们。它无疑总看到了运动的可能性,但描述的欲望逃离了它,或者,它抓住的只是一个被还原为状态的运动,而它又反过来加以拒绝了。事实上,它只是那些逃离它的效果所愚弄的意识的游戏。它不断地描述情境并列举一切降格的形式(萨德已表明这一领域的广阔无边);它继而可以把那个和这些降格有关的性快感运动肯定为一个事实,但如果它想抓住运动本身,那么,它就不能跟随运动。为此,一个人需要停止运动:一旦停止运动,沮丧就随之产生;被描述的不再是运动,而是运动的停止所导致的状态了。

这不是终止。马尔科姆·德·沙扎尔用一种无与伦比的高超技艺证明了这点。但在这里,我们不难注意到,意识的逃避是由这全部的苦恼维持的,而运动在对应物中超越了这苦恼,就像席卷了其眩晕的增长一样。从原则上讲,性快感的运动停留于意识表达的领域之外。这不是说意识忽视了它,而是说它没有留下任何可以把握的踪迹;它永远是陌异之物(l‘étranger)、未知之物(l’inconnu),居留于晦暗(l‘obscurité), 既无权利,也无权势,且在意识自身肯定的时刻遭到否认。所以,在意识内部,性快感的爆发,乃是一个死点(point mort)。没有人能够谈论它,没有人能够让它进入意识的清晰领域,除非他颠倒了思想的一贯方向。

但此刻,我不禁要说最奇怪的事情:其他人已经颠倒了思想的一贯方向。我们知道词语在黑暗领域里的这些闪耀,知道句子在追逐一个过于迅疾之运动时的这些加速。神秘主义者的语言与马尔科姆·德·沙扎尔的语言所差无几,并且,就伟大的静修士从情色中借用了一部分的词汇而言,这样的亲近关系甚至更为强烈。神性事物在他们身上激发的情感就好比一个恋人在另一个恋人身上激起的感受。此外,他们也注意到,迷狂的灵性陶醉不完全有别于性行为的那一狂喜的感觉。我无意贬低宗教体验(我受不了那些医生,他们没有任何体验,却把神秘现象等同于临床上可以观察的精神错乱)。但我必须承认,神秘神学,从一开始,就唤起了存在与非存在之间的这些平衡运动,圣特蕾莎(sainte Thérèse )的“ 我死于不死”(je meurs de ne pas mourir )的语气让人想到了沙扎尔的句子;因此,神秘主义者的极其微妙的思想已然追随了这个通常逃避意识的运动并赋予了它言词的表达。

关于人之情感生活的统一性的问题就这样被提了出来。虽然我们选择了不同的道路,但我们寻求的或许是同一个对象。马尔科姆·德·沙扎尔没有——或至少没有坚决地——远离我们所谓的古典的灵性传统,并且,他坚持性快感和一种严格的宗教生活之间的关系。“ 性快感,” 他说,“ 一开始是异教的,最终则变得神圣。高潮来自另一个世界。”34 他怀疑“ 性快感是否无意间成为了通向灵性彼岸的第一步”35。他明确地指出:“ 性快感是一次俯冲,’ 双臂紧贴身子‘。我们不知道在这无限的黑暗房间的左右发生了什么。如果我们的灵魂恰好能在那一刻伸出它的双臂,我们就触及了灵性世界的躯壳。”36 事实上,他几乎表达出了其探究的终极内容。

他说,“ 一切都是性快感”,而这“ 定了调” 的性快感,不会被还原为强烈感受的纯粹性。这会是“ 绝对的新事物”, 也就是,“ 完全的裸体”。“ 在某一刻,” 他说,“ 人们能够定义美、丑、真、假、善、恶和语言的其他普遍现象——除了裸体。描述裸体的本质就是描述上帝……”37 这样的探究有可能导向了一个未经分化的点,而随着性快感抵达其对象,也就是,裸体(le Nu ),它也抵达了灵性世界和感觉的普遍对象——不可还原的对象。在这里,我们不应担心自己远离肉欲世界的本质和特殊性。

面对裸体这个对象——诚然也就是面对性快感的特殊对象(它规定了性快感,维持了性快感,并把性快感带向极致)——存在着两种思想的可能性。一方面,正如马尔科姆·德·沙扎尔表明的,有可能把它从它的动机中释放出来。从那一刻起,它就表现为不可还原的,表现为一次“ 直坠”, 并且深不可测。这无疑是最为重要的:一个人试图解释裸体的效果,但他不可避免地感到自己远离了这个对象——及其效果——而如果我们视之为一次“ 直坠”,那么,作为其效果的真理就把它综合地献给了意识。但正如我能够以两种方式考虑对象,我同样可以试着用两种方式解释其效果。存在着两种解释,它们虽以相同的方式进行,却得到了相反的意义。我可以解释。我的解释是基于一种可能性,这种或许模糊地,但又从原则上被给出的可能性就是:把解释推至尽头,不受限制地澄清一切,把一切晦暗变成光明。我还没有让自己真正地摆脱这一方法,如果我承认,我最终无力抵达它,因为我在此情形下的遗憾仍然意味着那种逃避我的可能性。但我可以解释,以便通达那不可解释者——通达我想找到的对象,我所寻求的对象——出于一个深思熟虑的选择,它吸引了我。让我们明白一点:此时的问题不再是某种仍然缺乏解释的不可解释的东西了(此刻,我并不知道蜜蜂如何返回了蜂巢),而是那绝对无法解释之物的不可还原性。因此,面对那个让我获得了全新的性快感的裸体,我能够告诉我自己,我最终抵达了不可还原者:此时此刻,我仍然可以怀疑,自己是否真地抵达了一种真正无法还原的纯粹的不可还原性。于是,我怀着一种和科学截然相反的意图,努力地还原它,因为在我竭尽全力还原它之前,我无法抵达一个真正的不可还原者。

就这样,我的步伐最终再次发现了沙扎尔的更为直接的脚步。但在此过程中,我没有放弃最终的目标,将会阐明性的本质和特殊之处。这把我们带回到专门的情色文学的分析上。

* * *

当文学努力描绘幸福的时候,它就搁浅了(它无法恢复一种丰富的声音)。它的目标不如说是阅读带来的快感;但这样的快感,不管它看起来如何,不能被直接地实现:一部小说必须让种种引发苦恼或笑声的困难或颓败运作起来,不然,阅读就会索然无味,给不出任何的快感。在这方面,最奇怪的事情是:性快感本身的表达没有回避这一法则。情色文学无疑能够停留于对极乐状态的描述,但它的运动往往暗示了更大的吸引力。可是,它明显不限于描画女性之美;它总在发明一种不规律性(irrégularité):或令人苦恼,或引人发笑。

裸体代表了这一不规律性的原则,但它是令人苦恼的,还是引人发笑的,则取决于环境,同样也取决于那个赤裸者的特点。当然了,人们还可以说裸体是自然的,所以,因它而发笑或苦恼就是违背自然。但“ 自然主义” 的假定只是挪换了问题。如果人类裸体被视为自然的,且被置于一个和动物裸体一样的层面,那么,我们就在我们的文明世界了取消了它的性意义。但即便是从裸体中提取的性元素也仍然保留了裸体所拥有的让不自然的人,也就是,让正常的人苦恼或发笑的权力。

关于性(sexuel)的本质的规定,其困难在于,如果我们视之为一个对象,那么,这个被考虑的对象绝不会自行地提供任何东西可让人明白性活动的存在为何具有特别的必要性。事实上,规定性行为的性对象多种多样。并且,不管是什么样的对象,它最终都似乎倾向于在一个既定的语境里具有一种激发性行为的能力。裸体本身不是什么,它所具有的苦恼或可笑的意义也只是性行为的指示,或至少让人想起了性世界的潜在到场。如果文学自身承担了对性活动的明确描述,那么,它所选择的对象和布景,就能够规定读者的性行为,至少能够规定这一性行为的框架。但显然,在我们阅读的时候,这些对象必须以某种方式变得令人苦恼或引人发笑,并且,这在降格和不幸的限度内,十分奇怪地维持了一种“ 现成利害的语言”。

但如果我们试着从根本上对性进行解释,并允许我们自己从对象返回行为,那么,最终,“ 行为” 似乎让我们得到了幸福的简单性。性活动,至少是当它发生的时候,甚至可被视为幸福本身。但其实,事情没有那么简单:我们仍需要弄清楚,为什么引发苦恼或笑声的对象恰好是那些在性的世界充当指示的对象。

事实上,如果我们考虑事情的最为简单的方面,那么,我们首先只会察觉一个清楚的规定。性行为和日常行为是相互排斥的。存在着两种互不相容的模式:一种是情欲行为的模式,另一种是社会生活的其他行为的模式。无疑存在着从第二种模式到第一种模式的路径,但那绝不简单。38 这让我们想起了某些动物的行为:例如驯鹿,它们在交配的季节成双结对,在其余的时间里则过群体的生活。但这一般的观察几乎没有什么意义。从这个角度看,性的世界和社会的世界,不管它们如何互不相容,仍然能够平等地出现,也就是说,总而言之,它们之间的差异,就好比是南和北、植物和动物、女性和男性之间的对立。这不乏重要性,因为如果只有细微的差别能够让性行为与那排斥它的东西形成对比,那么,我们就立刻停止理解了。看似最奇怪的地方在于,当我们想要接近情色的特殊性时,我们就有可能远离了它之所是,其所是不仅有别于那排斥它的东西,更与之相反。因为在一个情欲的行为和其他行为(购买礼物,享用晚餐,进行谈话)之间,有一道鸿沟,一种对立,它必须被描述为可怕的,即便它微乎其微。这是生和死的对立,也是在场和缺席的对立:无疑,性欲是对它所不是的东西的一种强烈的否定。

这一点虽毫不含糊地出现,但只有在情色文学的详细的内容分析中,才能得到清楚的设想。

本文原题Le bonheur,l’érotisme et la littérature ,发表于1949 年4 月第35 期《批评》(Critique)杂志,第401-411 页,和1949 年5 月第36 期《批评》杂志,第447-454 页。本文节选的部分是对以下两部作品的评论:马尔科姆·德·沙扎尔(Malcolm de Chazal ),《塑造感》(Sens-plastique), 让·波朗序,第二版,Gallimad 出版社,1948 年,317 页;《情色选集:从比埃尔·路易到让-保罗·萨特》(Anthologie de l‘érotisme. De Pierre Louys à Jean-Paul Sartre),Nord-Sud 出版社,1949 年,272 页。

注 释:

1 亨利·米勒(Henry Miller,1891-1980),美国作家,以半自传小说中露骨的性描写而著称,代表作有《北回归线》、《黑色的春天》、《南回归线》等。巴塔耶为他写过多篇评论。——译注

2 乔伊斯、劳伦斯和米勒的缺席,让这部文集明显失去了它在普鲁斯特那里能够给出的最意味深长的东西。它坚持作者勒内·瓦兰(René Varin)的主意,重视法语作家。但它既不引用雅里(Jarry),也不引用阿波利奈尔。(阿波利奈尔只在序言里被提及。)人们会承认,马尔科姆·德·沙扎尔的《塑造感》来得太晚,以致未被收入。如果这本书是一份文献,那是因为它在里头引用了维克多·马格利特(Victor Margueritte)、费利西安·尚索尔(Félicien Champsaur)、亨利·巴比塞(Henri Barbusse)、加布里埃尔·舍瓦利耶(Gabriel Chevallier)、韦尔农·叙利旺(Vernon Sullivan)这样的作家。最为消沉的文本理应出自那些最为朝气的作者。它拒绝重现阿拉贡、艾田蒲(étiemble)、塞利纳(Céline)和纪德,而是接受儒勒·罗曼(Jules Romains)、迪阿梅尔(Duhamel)、蒙泰朗(Montherlant)、罗杰·马丁·杜·加尔(Roger Martin du Gard)和(尤其是)萨特。——原注

3 又译《不惑之年》,是萨特的长篇小说《自由之路》(Les chemins de la liberté) 的第一部。——译注

4-6 《兰波作品全集》,王以培译,北京:作家出版社,2012,44-45;41;49。——译注

7 参见《批评》(Critique),第20 期,3。人们还应补充安德烈·布勒东在《钟灯》(La lampe dans l’horloge, Robert Marin, 1948, 41-51)上对他的评论。——原注

8 对此,安德烈·布勒东十分恰当地评论道:“……这样一部作品的钥匙——马尔科姆·德·沙扎尔明显想要留在门上的钥匙——就在《塑造感》中,在这个术语的最不隐喻的意义上,它被设想为肉体与精神之消解的至高关联。令人惊讶的是,直到20 世纪中叶,性快感才作为一个在全部生命状况中占有明确位置的现象,找到了言说自身的手段,而不担心伪善给它戴上的面具,不担心它如此成功地隐藏自身的时候所服从的那一蔑视的放纵打扮了。”(《钟灯》,46-47)——原注

9 这个前言未被收入本文所参考的《塑造感》第二版,而是在第一版(Mauritius: Port-Louis, 1947)中出现。——原注

10 布莱克写道:“ 火的眼睛,风的鼻孔,水的嘴巴,大地的胡子。”(译按:参见布莱克,《天堂与地狱的婚姻:布莱克诗选》,张德明译,北京:中国文联出版社,1989, 18)不难给出更多的例子。——原注

11-28,30-31,34-35,37 马尔科姆·德·沙扎尔,《塑造感》(Sens-plastique),Paris: Gallimard, 1948, 39;220;266;41;49;65;98;110;112;114;116;138;139;146;146;160;270;3;136;160;124;108;125。——原注

29 沙扎尔,《塑造感》,137。在同样的意义上,“ 性快感是一场朝向无限者的退化。它是倒转的死亡,反向的出生,在那里,时间和空间遭到了废除”(同前,108)。——原注

32 “ 性快感是两座肉体城市之间的一个进退两难的境地,在那里,一个身体和另一个身体的城墙发生了碰撞,并且,突围也没有什么用。如果一个人翻过了城墙,他就落入了彼岸。”(沙扎尔,《塑造感》,48)——原注

33 他曾在某一刻坚持这样的特点:“ 性快感,” 他说,“ 是我们拥有的对速度的最强有力的感觉。”(沙扎尔,《塑造感》,32)——原注

36 沙扎尔,《塑造感》,142。在毛里求斯岛出生并居住的马尔科姆·德·沙扎尔偶尔会用英语的习语。——原注

38 毋庸多言,这必须和详细的分析联系起来,如此的分析虽是基于普遍的经验,但也为模糊的事实留下了一个值得考虑的边缘。——原注

乔治·巴塔耶(Georges Bataille,1897-1962),法国作家、思想家,一生涉猎广泛,对文学、哲学、人类学、经济学、社会学和艺术史均有研究,其作品包含了情色、神秘主义、超现实主义和僭越等众多元素,深刻地影响了法国战后思想,代表作有《被诅咒的部分》(La Part maudite)、《文学与恶》(La littérature et le Mal)、《情色论》(L‘érotisme)等。

(责任编辑:admin)

|