《最后一头猪》瑞典文版

2016年春,在瑞典,北欧文学教授、著名的女权主义者艾芭·维特-布拉特斯特罗姆振臂呐喊,媒体跟进,大众围观,有关蔑视女性、自大自私的文化权威——“文化男”的辩论掀起狂澜。几位“文化男”被点名批评。接着,因为维特-布拉特斯特罗姆教授出版了一本描述熟年夫妻之矛盾和争斗的男女对话录——小说《百年爱的战争》;因为女教授和前夫离婚未久;更因为她的作为文化权威的前夫也出了本新书,瑞典学院院士霍拉斯·恩格道尔不由自主地被拖上场,无意之间变身“文化男”大讨论姗姗来迟的男主角。

“最后一头猪”

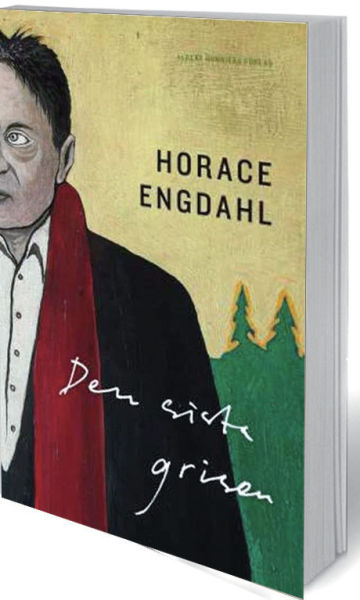

恩格道尔的这本书《最后一头猪》,封面背景是墨绿色的森林。前景是个酷似恩格道尔的人,一个审视前方,半警戒半疲惫的半老男人。内页是红色硬皮。

一个男人走在人生的下坡路上。或者,将人生比作乐章,他正奏响的这个乐段,曲调并不欢快。他67岁,正向老年迈步,刚刚割筋切肉,走出长达25年的婚姻。他几乎是神坛上的人,有10年时间,是瑞典学院的常任秘书。在那漫长的10年里,总是他,在10月的某个中午,推开一道厚重的大门,用好几种语言向全世界宣布诺贝尔文学奖新得主的名字和获奖理由:这是恩格道尔掌握的文化资本和占据的文化权威的象征。

没人能否认恩格道尔是个博学和睿智的人。即便在他前妻的文学作品中,这个“他”,一个被认为带有恩格道尔标记的“他”,一面被有失公允、不由分说地置于被批判的地位,一面也还是闪烁着智慧——这不得不归功于恩格道尔个人的文化实力。

同是离婚后推出的新作,恩格道尔的这一本内容比他前妻的广泛。他一如既往地言必称希腊、罗马、荷马、但丁是其师友,而歌德,恩格道尔说,其实是“我的父亲”。这么一来,好处是很见学问和深度,坏处是难免负重前行——很难推开那些死去的大师们,完全自由地让思想驰骋。他谈生活、衰老、死亡,谈艺术和文学,也谈男女和情爱,有他为人熟悉的精英式机锋;只是这一本基调苦涩,妇女观也不那么正确。但道德上的圆满和政治的正确从不是检验书籍的标准,更不会是恩格道尔的。他似乎不打算讨好谁,或者说,他似乎乐于捍卫自己精英知识分子的调子和口味。

书唤做格言体,恩格道尔似乎觉得这归类差强人意,一再补充说,更准确的叫法是“思想的断片”。一句两句,一页半页。他为这些断片养成了随手带笔记本的习惯,甚至在梦中,就像梦呓。他说,“卡夫卡让人印象最深刻的是,没结过婚却能写出《审判》。”他说,“一个作家得乐于背叛所有的事和所有的人以找到自己的调子”。他还说,“作者和读者的视线永不相遇——只有在这种情况下,才有文学存在。”

生活随时随地给他灵感。一段中国上海的旅行也可以。

在上海,高楼大厦的城市,谈论着一个自杀的人,在其长长的坠落到地面的路线中,自杀者接听了响动的手机,回了话。人们强调说这是一个女人。

像是两句话组成的短小说。恩格道尔到中国上海迄今只有一次。生命的重力,女性,说话,坠落的路线,死亡。不大可能是真正的上海流言,更可能是恩格道尔把一种人生的惆怅织进魔都上海的幻象。缓慢坠落中的自杀者形象或更合适一位不堪重负的中老年男性。而一个在向死过程中接听电话的人,按恩格道尔推测,却只能是女性——也许是说女性更有尘世的责任和牵挂,但更可能只是说,女人永不能放下交谈需要。恩格道尔表示过,他厌烦女人在电话里喋喋不休。他其实还有更多激起女性不满的言辞:

在一个年轻男子的心里,有个最深处的房间,这里只给一样东西留了位,也就是说给他自己。想期待些别的,或要求些别的,眼下或任何时候,都是痴心妄想。

在年轻男子们的心中内室里找不到位置的所有那些其他的一切,都被安置在等候室。那里坐着他的女朋友、他的野心、社会、上帝和魔鬼。也许有一天他们可以来抢占,也许不会。但眼下,那间内室是被最神圣的占据着。上帝对此不生气,所以其他人也不会。

往后,这不再年轻的男人快死了,他意识到,那些其他的一切占据了自己内在的房间,却把他挤到了等候室。是这时候,他意识到,是时候熄灯、走开了。

在一个年轻女子的心里,有个最深处的房间,这个中心是空的,甚至连她自己也不在里头。她坐在外头,等待某个人去填充。于是,来了朋友们、男人们、孩子们、社会、上帝和魔鬼,让她遂了心意,她走进去,找个位置,和这所有的她的生活在一起。

有一天,她意识到她在里头孤独一人。那些进来过的又都走了,假如她并没赶他们走。于是她明白,是时候熄灯、关门了。不过,她先写下几行感想也不错。男人们的孤独我们已知道全部。

这种把男和女区分,公然声称他们截然不同,特别是认定女性的心中内室原本空无一人一句,让一些瑞典女性惊诧和愤怒。我倒觉得,若不断章取义,会以为恩格道尔不无道理。因此特意全部抄录于此。

我们见识过不少心中惟有自己的年轻男子,和心中只期待给自己带来生活重心的人,也就是说“丈夫和孩子”的年轻女子。随着时间的流逝,对日渐老迈的男子而言,其他的一些变得日渐重要。男女内室的不同并无太多高下、对错之分,也难以厘清多少是上天的安排,多少是社会中的学习,但能肯定的是,这种不同构造的内室多少存在。

恩格道尔不喜太多人围绕自己,他曾“试图想想我离开人堆后他们感到解脱的样子”。他是充满矛盾的精英,他强调精英的趣味,但疲于和精英共处,认为和他们在一起,“好比关在停电的电梯里”。到了人生不再年轻的阶段,他不再朝气蓬勃、积极向上,而似乎把人生看成一出矛盾、无奈又荒谬的戏剧。《最后一头猪》一书的最后,收录的是一出题为《桥上的人》的独幕剧,是个年龄不明的男子的大段独白——基本还是格言体。而这本书的全部,可能就是恩格道尔主演的独白戏剧吧。

旧火新柴

“最后一头猪”走出“百年爱的战争”——一出红与黑的对垒。

这对共同生活了25年的夫妻,从战友到对手。俩人都表示离婚后全无联系,对前任的新书毫无兴趣。但以红与黑的方式联袂登场似乎不仅是巧合。或许文字的倾吐是熟年离婚男女疗伤的必须,他们同时经历这个过程;或许书商促成了一个巧合;或许生活原本处处有巧合?

读者难以区分哪些是文学创作,哪些是一对文化权威的生活投影。两位当事人在主动和被动中轮番现身同类采访和推介活动。他们已离婚,但在书店,他俩的书比肩立于同一张特别推出的展台。媒体推波助澜,人群集体围观,私人的文字倾吐演化成公共的文化事件。

必须赞赏他们对人生的直面。不再维系诺贝尔奖晚宴上的盛装合影,而是撕开伤口;虽然,所有的文字,特别是自传体文字都值得怀疑——人会下意识美化有关自己的记忆。但毕竟,恩格道尔自觉地走下神坛、袒露疲惫,他应该不是为了自我暴露,不是为了满足读者对名人的窥探欲及图书市场和媒体世界对名人隐私的消费。作为文化精英,他或许有意无意地期待凤凰涅槃,想穿过一种破碎走向一种建立。他所显露的所有脆弱、无奈、痛苦就像他选择的格言体,像他对格言体的矛盾心理:“格言体有致命的弱点,假如某一句特别有道理,读者会觉得好几代之前早已有人这么说过。”恩格道尔的无奈和苦痛提醒我想起另一句格言:“人所具有的我都具有,人都有缺陷和压抑,所以都需要升华。”

“百年爱的战争”这个书名从芬兰籍瑞典语作家玛尔塔·蒂卡宁的诗集《百年爱的故事》那儿拿来。诗集描绘了蒂卡宁夫妇痛苦的爱情生活,男主角是个酒精中毒者。“百年爱的战争”几个字不难让人联想到“百年孤独”四个字,联想起一百几十年前在瑞典展开的妇女解放运动,在社会的滚滚车轮下,在爱、婚姻、男女等议题下的人与人的纠葛。

相比于前妻更有“性别”和“革命”标识的书签,恩格道尔的书未纠结于一对男女、一段婚姻。很难说清“最后一头猪”这一标题的真意。恩格道尔本人介绍,书要出版,总想起个别致的书名,这是梦中偶得。就像书中格言,不少也是梦醒时立刻涂在笔记本上的。待恩格道尔细细打量这头“猪”的来历,发现它还是来自读过的一本书。恩格道尔记得的是普卢塔克《道德论丛》中的一篇。从荷马《奥德赛》的故事衍生而来。奥德修斯的同伴,几个希腊人闯入女神喀耳刻的领地,被喀耳刻变成猪。奥德修斯恳求喀耳刻把同伴们变回人形。喀耳刻认为奥德修斯不该自以为是,叫出其中的一头猪,让奥德修斯先听听其意愿。这头猪不肯变回人,向奥德修斯论证,动物在许多方面比人类更胜一筹。比如,它们在斗争中更具朴实和天真及赤裸裸的勇气,它们无须召唤也不怕遗弃,从不祈求或索取同情,等等。无论是什么让恩格道尔认领了这头猪的形象,这形象一定暗合他的某种自觉和不自觉的深层心意。他想从喧嚣的人群中遁迹吗?他自觉是一头喘息着的赤裸也无畏的猪吗? 他有讥刺的调子、精英的傲慢及不那么正确的女性观,有被指认为“文化男”的危险,索性戴上这顶帽子,自嘲地做那不求同情的“最后一头猪”吗?不得而知,但他在这本书里明确说:“ 我得回顾一句旧课本上的话:假如猪能说,我是一头猪,那它已经不是猪,而是人了。”

维特-布拉特斯特罗姆笔下的“她”疾呼自己不是狗,恩格道尔的“我”却赖在一头猪的身形里。“人”这一他们在现实中背负的形象遁去,不能说不荒诞。或许人类并未进化很久,历史其实毫不久远。100多年前的北欧剧坛上,斯特林堡写过《死亡之舞》,易卜生写过《玩偶之家》,和他俩几乎同时代,当时很轰动,长时间未如男剧作家一样被同等地谈论,近年又再受重视的瑞典女剧作家安·夏洛特·莱福乐写过《家庭的幸福》。所谓“家庭的幸福”包括婚姻的幸福和每个家庭成员的幸福,是历经百年尚未讨论出光明大道的议题——也因此,这些剧作家的作品至今仍未过时。或许,恩格道尔和维特-布拉特斯特罗姆是在当今时代,为这场旷日持久的讨论添加了新柴。妇女的解放和婚姻的幸福远非打倒或审判“走向没落”的“文化男”那么简单,但也许需从评点“文化男”入手。浏览这两本书,我看到不完美、不可能完美也无需完美的饮食男女。他们像多数人一样需要改进,改进自己,改进交流的方式和可能缔结的作为人、作为男性和女性的关系。恩格道尔有关密室的譬喻提醒了某种捷径——改进的第一步,或可从男女改变密室的构造开始。

(责任编辑:admin)

|