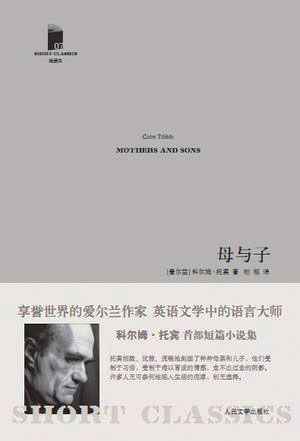

爱尔兰作家科尔姆·托宾的短篇小说集《母与子》,通过9对母子微妙而复杂的关系衍生出不同际遇的人生镜像,读来令人生发出雪固冰封的感觉,温暖的情绪如同遭遇寒流速冻,刺棱棱的边角划割着肉身。

《母与子》中,多数母亲是没有名字的,母子之间也都有不同的尖锐矛盾与复杂问题。在天寒地冻的爱尔兰,他们的关系也是微妙脆弱和阴郁森冷的。

抛弃儿子的歌星母亲,在酒吧演唱时巧遇分离多年的儿子却未相认;母亲接患有抑郁症的儿子回家,空洞的旅途上触景生情惟有伤心的记忆陪伴;离家出 走的母亲不幸葬身于冰雪之下,寻找母亲的儿子踩着母亲的冰寒之尸来来去去,阴阳相隔的现实,终把家庭过往中的误解和隔阂瓦解封存……托宾是写亲情的高手, 他笔下的母子关系或是各色男女,总在生活的泥淖中如困兽般争斗,他擅长在某个转折性的瞬间,让笔下人物凭借绝望时的一点信心,甚或热望中的一股寒流,爆发 出巨大力量。

小说集的开篇之作《借口》缠绕着马尔克斯《礼拜二午睡时刻》的影子。不过,儿子成了叙述的主角,他是臭名昭著的小偷,与黑社会有染,做事十分谨 慎凶狠。母亲是在儿子的脑海中浮现时出场的,她喜欢去酒吧,金发蓬乱,穿着拖鞋,身上佩戴着假首饰,人们恐惧“她散发出来的危险气息,都躲得远远地”。母 亲经常是一个人走在去酒吧的路上,她是孤独的,人人躲避她,原因就是“皆知她儿子是谁”,“只要她稍稍受辱,他就会大加报复”。母亲一度郁郁寡欢,症结在 于和儿子缺少正面的亲密交流和有效沟通,直接导致她曾在喝酒时“炫耀式”地泄露了儿子藏匿名画的秘密。在幕后交易中,儿子被错综复杂的关系纠缠,作品借此 回忆了他成长中的不堪和内心挣扎。当与他勾结的警察把母亲泄密的原声录音播放出来,却坚定了他金盆洗手的决心。在一次审判中,母亲突然撞入法庭,她头发乱 糟糟,大衣敞开,冲法官大嚷,“他是最好的儿子,最好的孩子,啊,不要带他走,不要带他离开我,不要带他离开我。”她先是哭闹,双手乱挥,拼命挣脱阻拦, 接着更加疯狂,“再给他一次机会吧,法官大人”。母亲最后竭力想去碰触儿子,但儿子躲开了,冷眼看着“她一直大喊大叫”,“敲打车窗”。儿子入狱后,母亲 去看他,“想握着他的手,但他会把手挪开”;可能儿子内心深处对母亲有愧,回避是要让母亲少一些哀伤。

《借口》中有一段母子之间看似闲聊的对话,母亲有一句话深抵人心,“你用你的方式把我照顾得很好”。母亲在以宽慰的话自责,儿子偷盗是为了让母 亲生活得好一些。谈话之后,儿子“仿佛已经去母亲那里找借口把自己洗刷了”,毅然烧掉了尚未交易的名画,从那一刻起,他相信自己“会无畏地回到城里,精神 抖擞,对自己做下的事发出微笑”,“他确定自己是对的”。这里的所谓“对”,是人生可以再次选择一条新路的心安理得,也可看作是与母亲一同摆脱旧日阴影而 感到的欢喜和欣慰。

一对离别19年的母子同处一个酒吧时,又该如何相认?这是托宾在另一个短篇《一首歌》中带给读者的奇特体验。演唱家母亲与乐手儿子在狭小的空间 里相遇了,儿子听母亲唱歌,他已经28岁,19年前父母离异后就再没见过母亲,他的朋友“没人知道分离的苦,以及其后沉默的那几年”。在此期间,母亲来过 信,但被父亲原封不动地退了回去。成年后的他从父亲嘴里获知这一消息,“回了一句让他深深后悔的话,说宁可父亲放弃的是他而不是母亲。从那之后,他和父亲 就不怎么说话了”。

被漫长时光分隔的母子能否相认?没有狗血剧情,生活原本就是平淡和无奇,结局母子各怀心事,勾起回忆,却终未相认,仿佛一根能发出美妙音符的弦突然绷断,四面可以捕捉的情绪突然不见痕迹,徒留耳畔声音飞动。

走进嘈杂的酒吧,母亲开始歌唱,朋友们都明了她们的母子关系,而儿子这几年悄悄在收音机里听她的歌,看报纸上的采访和照片。遗传了母亲音乐天赋 的儿子为很多专辑和声、伴音。他会经常想象,母亲是否会买这些唱片,是否会注意到专辑背后,看到他的名字。儿子是突然发现母亲在直直地看着他,她的注视太 过直接而好奇。小说一直是以儿子的视角来面对这场相遇。“母亲唱歌时,再次直直地望着他……她唱到著名的最后一段,目光还是没从诺尔身上移开……”母亲与 儿子都相互看着对方的眼睛,安静地注视,“她唱着她的爱带走了北,她的爱带走了南,她的爱带走了东,她的爱带走了西,他发觉大家都看着她。她又低下了头, 最后一句几乎是用说白,她的爱带走了上帝”。这些铺垫可以衍生出无尽的叙述,但儿子只是走到门外,看见远处驶来的车灯,他颤抖起来,假装这只是个普通的夜 晚,他虚伪地叮嘱朋友在车里等候,“一切都会被遗忘的……他坐在车里,在黑暗中等其他人来”。

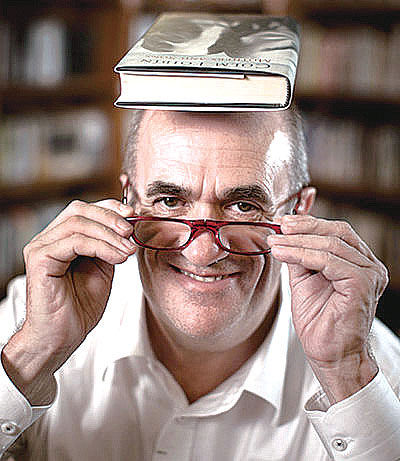

托宾把戏剧性绞杀在语言的咫尺之间——如此精简,却又能对故事的节奏、氛围有着强大的掌控力。有人说托宾对语言的节制更近于贝克特而与乔伊斯的 繁复保持距离,在普林斯顿大学的写作课程上,托宾还特地指导学生精读了贝克特的《终局》,“体会每一行极其简净的行文之下的力量”。这力量里有庞大的沉 默,沉默创造了意象之外的留白,托宾也把故事的表层意义埋葬在沉默与孤寂之中,如同《关键所在》中所写:“房子里空空荡荡,父亲沉默不语,什么都做不了, 没有坟墓可去,没有遗体可以触摸,没有棺材可抬,周围的人没一句安慰的话,只有冰封的大地和可怕的不会融化的日子。”

托宾12岁失去父亲,也正是这样的人生经历,让他不断地在为叙事寻找一个音调。这个音调,可以从《母与子》的字里行间看到,抽离于爱尔兰传统,这传统有一个强大的声音,足以唤起读者对“整个爱尔兰都在下雪”的缅怀,而雪花终将“飘落到所有的生者和死者身上”。

(责任编辑:admin)

|