生成语法中轻动词的引进

http://www.newdu.com 2025/11/04 03:11:21 未知 熊仲儒 杨舟 参加讨论

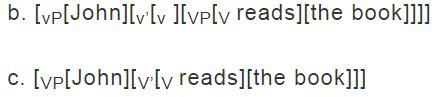

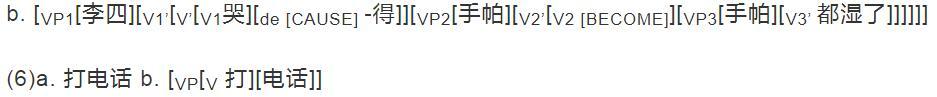

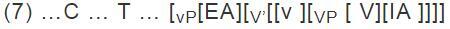

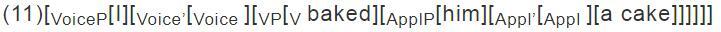

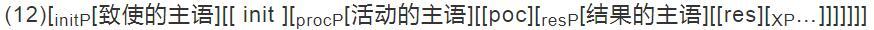

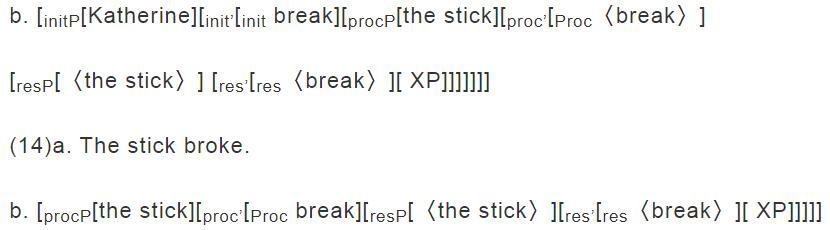

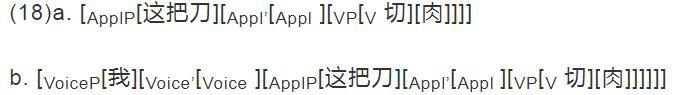

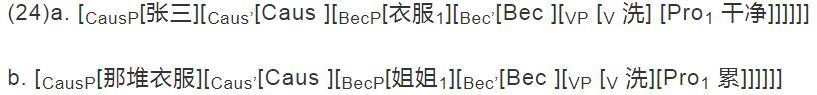

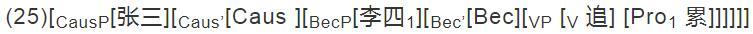

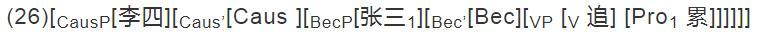

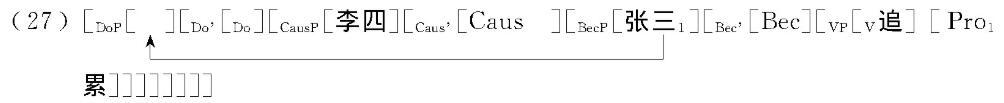

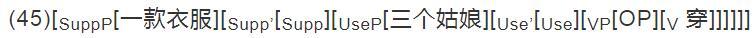

摘 要:轻动词是论元层扩展动词的功能范畴,选择外部论元的轻动词可以为名词性内部论元核查格特征。引进轻动词可以使格的指派方向达成一致,也能使动词的非核心论元不再强制性地归结为动词选择。在汉语语法中,主语与宾语位置的论元可以跟动词之间没有选择性,构式中的成分在语义角色和语义指向上可以有歧义,构式可以有较为抽象的“特异性”意义,动词不能机会均等地进入相关构式。诸如此类的句法语义现象都表明轻动词起着重要作用,需要引进句法。引入轻动词的语法可以更多地说明形式与意义间的对应性。 关键词:轻动词;论元;构式意义;构式歧义;构式交替 作者简介:熊仲儒,北京语言大学语言学系教授。研究方向为现代汉语语法,句法语义学与英汉语法对比研究。杨舟,安徽师范大学文学院博士研究生。研究方向为句法语义学。 基金:北京市社会科学基金项目“汉语左边界的制图分析”(项目编号:19YYB014);北京语言大学2019年度重大基础研究专项项目“现代汉语语法典型案例库建设与汉语制图分析”(项目编号:19ZDJ01)的资助。 一 引言 在当代生成语法中,轻动词是动词句法的标配。这种状况主要发生在Chomsky(1995)前后,并延续到今天的研究。在轻动词句法中,一个动词可以受一个或多个轻动词的扩展(参司富珍(2018)等)。袁毓林(2019)认为人类语言本质上是一种转喻性的符号系统,其形式与意义之间不一定具有完全的对应关系和可归约性,不需要为它假设轻动词等隐变量,也不需要为它假设语壳结构等看不见的句法结构。朱德熙(1985:80)曾指出:“语法研究的最终目的就是弄清楚语法形式和语法意义之间的对应关系。”形式与意义之间的关系很复杂,生成语法为在形式与意义之间寻找对应关系和可归约性提出了很多策略,包括各种移位1、各种空范畴2,其中也包括轻动词。理论是渐进的,轻动词的研究在生成语法史上时间并不长,它会不会被取消,现在还很难说。生成语法是在描写充分与解释充分的张力中不断前行的(Chomsky,1995:24),如果轻动词对解释的充分性构成极大冲突,取消也是可能的。本文的目的不在于要不要取消轻动词,因为,不同的理论框架有不同的考量和需要,在其个别体系中可行的分析在别的地方未必适用,甚至可能会格格不入;而在于轻动词为什么会被引进,以及在汉语语法研究中是否可以引进轻动词。我们将从论元的引进、构式的歧义、构式的意义与交替构式的合法性等方面提供汉语证据,这四个方面都跟论元结构相关,一是说轻动词引进论元,二是说轻动词有意义,三是说轻动词的意义构成构式的语义框架,四是说不同类型的轻动词对动词有不同的选择。 二 什么是轻动词 Chomsky(1995)的主体部分有四章,第一章与第二章都没有出现轻动词(light verb),第三章出现1次,第四章出现13次。第三章出现的轻动词仍然标记作V,第四章出现的轻动词才标记为v。第三章的轻动词,只是没有语音形式,实际上仍为主动词。如: (1)a.John shelved the book.  (2)a.John put the book on the shelf.  例(1b)中的V2被称为轻动词,它没有语音形式,其对应的动词是例(2a)中的put。例(2a)的结构跟例(1a)基本相同,试对比例(2b)与例(1b)。直到第四章,Chomsky(1995:315)才将例(2b)中的V1处理为轻动词,并标记为v,如: (3)a.John put the book on the shelf.  例(3b)表面看来是对例(2b)的改写,即将V2改为V,V1改为v。实际上已经发生了很大的变化。例(2b)中引进V2是为了解决句法结构的双分枝性问题,但在轻动词成为一个词项之后,即使结构能够满足双分枝性的要求,也需要引进轻动词。如: (4)a.John reads the book.  例(4c)是根据动词短语内部主语假设所指派的结构,它本身能满足句法结构的双分枝性要求,但Chomsky(1995:352)依然采用例(4b)的方式指派结构,其中包含了轻动词。 如果将例(1b)中的V2与例(3b)(4b)中的v都视为轻动词,则这种轻动词是从语义上来说的,属于语义上被漂白的动词(semantically bleached verb)(Huang,2010:365)。Huang(2010、2015)的轻动词都属于这一类,如: (5)a.李四哭得手帕都湿了。  例(5b)是根据事件模板(event template)指派的,其中的事件谓词(eventuality predicate)像CAUSE与BECOME属于轻动词;例(6b)中的“打”也属于轻动词,它是事件谓词DO的语音实现。温宾利、程杰(2007)将Huang的轻动词视为元动词(proto-verb),认为它有别于Chomsky(1995)的轻动词,这考虑的就是事件谓词。从Embick(2004)的角度看,其中的CAUSE、BECOME、DO也都可以视为标准的轻动词。 轻动词在Chomsky(2000)中被视为主要功能范畴(core functional category)。功能范畴是相对于词汇范畴而言的,在生成语法中,词汇范畴主要是指名词、动词、形容词与介词,其他的非词汇范畴都可以称为功能范畴。Chomsky(2000)提到的主要功能范畴有标句范畴C、时制范畴T与轻动词v,这主要是针对动词句法而言的。C所在的层次现在一般称为话语层,T所在的层次一般称为形态层,v所在的层次一般称为论元层。轻动词一般跟论元结构有关,Chomsky(2000:102)指出外部论元由轻动词选择,Chomsky(1995:315)还指出外部论元的题元角色由轻动词指派。所以,我们可以根据Chomsky(1995、2000)将轻动词定义为论元层扩展动词的功能范畴。如:  EA是外部论元,IA是内部论元。扩展是Grimshaw(2000)的术语,例(7)中的C、T与v都是扩展V的功能范畴,这些功能范畴除了F值不同之外,范畴特征都相同,即论元层的功能范畴与形态层的功能范畴在范畴特征上都是[+V,-N]。所以,戴曼纯(2002)将形态层的助动词(如be和have、情态动词等)称为轻动词也有一定的道理,但如果把轻动词限制在论元层,则可以把形态层的功能范畴用早先的说法命名,如助动词。 三 为什么要引进轻动词 Chomsky(1995)的轻动词可能有多个源头,但引进的主要目的是解决论元与格问题。在管辖约束理论中,论元问题由动词解决,格问题由动词与屈折范畴解决。后来,Chomsky(1995:120)接受Pollock(1989)的建议,改由Agr系统核查格,最后则因为Agr没有语义贡献而改用轻动词,这种转变跟理论和事实都有关系。理论上是为了消减描写与解释间的张力,事实上是为了解决格的核查问题与非核心论元的引进问题。 3.1 格原因 格理论是生成语法中非常重要的理论模块,它要求每个有语音形式的名词性短语必须有格,所以,格在很大程度上决定着名词性短语的句法分布。如: (8)a.John seems to like Mary. b.It seems that John likes Mary. 例(8)中有两个动词seem与like。seem只有一个命题式论元,分别是例(8a)中的John to like Mary与例(8b)中的that John likes Mary。like有两个论元,分别是John与Mary。根据论元结构信息可为例(8)分别指派如下结构: (9)a. [▲seems [John to like Mary]] b. [▲seems [that John likes Mary]] 例(9a)与例(9b)都符合seem与like的论元结构信息,但它们都不是我们听到的形式。例(9a)中的John必须移位到主句的主语位置,移位动因,就是John在内嵌子句中得不到格。例(9b)需要插入虚主语it,这是扩展的投射原则所要求的,即英语句子必须有主语。例(9b)中的John不能移位到主句的主语位置,是因为John在内嵌子句中已有格。 结构格有主格与宾格,主格由限定性的I指派,宾格由及物性动词指派。这种描述也很简单,但Chomsky(1995:120)认为这种分别描述的方式不能令人满意,即一个向指示语指派格,一个向补足语指派格。与之相关的还有“管辖”(government)的定义。为了解决这些问题,Chomsky(1995:120-121)采纳了Pollock(1989)的Agr系统,并建议结构格与一致关系只是[Spec,Agr]关系的展现。但随着研究的深入,特别是轻动词的引入,Chomsky(1995:355)还是放弃了Agr,而将格特征(如[+宾格])的核查跟轻动词系联起来。在Chomsky(2001)中,更进一步建立了探针-目标(Probe-Goal)关系以核查各种形式特征,包括格特征。轻动词是一种探针,它会侦探到宾语,并为它的格特征定值。 回头来看,如果没有轻动词,格尽管也可以得到比较充分的描写,但理论也会非常复杂。因为格理论依赖于管辖概念,为了让宾语、主语都能得到合适核心的管辖,只能不断地扩充管辖的概念基础。让宾语得到动词的管辖,这很简单,只需要根据成分统制(c-command)定义管辖即可;但要让主语得到I的管辖,就必须引进最大统制(m-command),用最大统制定义管辖。Chomsky(1995:120)指出,如果不考虑格关系,成分统制似乎是管辖的合适基础。在引进Agr或v之后,最大统制、管辖都成了多余的概念。所以,Chomsky(1995:176)放弃了“管辖”这一概念与术语。 解决描写与解释的张力,是生成语法不断前行的动力。引进管辖而不采用列举,是为了解释。从技术层面上说,列举法比较简单,只要列出名词性成分获得格的各种条件即可。生成语法学不满足于列举,想用一般性条件来解释格的指派与获得,所以启用了管辖这一术语。Bloomfield(1933:202)在说明一致关系的时候也采用“管辖”说明“格”的形式。引进轻动词,并让轻动词核查格特征,可以释放描写与解释间的张力,现在只需名词性成分跟v与T有特征匹配关系,即可建立探针-目标关系,v与T就可以为目标成分核查格特征。 3.2 论元原因 Chomsky(1995)关于论元与轻动词的关系讨论得比较少,在第315页,他提到外部论元不会低于轻动词短语(vP)的指示语,他说如果外部论元在vP的指示语位置,则v-VP构型可用来表达外部论元的致使性与施事性。Chomsky(2000:102)正式指出外部论元由轻动词选择。 Marantz(1984:25)发现内部论元能够激发动词的具体解释,而外部论元一般不会。Marantz的解释是外部论元不是动词的真正论元。Kratzer(1996)认为这个解释非常重要,她根据新戴维森事件语义学,假定Voice是引进外部论元的成分。根据轻动词的定义,这个Voice实际上就是轻动词。 外部论元的特异性,在Chomsky(1981)也有暗示。在Chomsky(1981:40)中,不管是动词的内部论元还是动词的外部论元,都是由动词选择的(select),但内部论元可以由动词直接题元标记(θ-mark),而外部论元则由动词间接题元标记。外部论元的题元角色要由整个动词短语指派。外部论元由动词选择却不能由动词直接题元标记,这是外部论元的特异性。现在看来,就是因为外部论元并非动词的真正论元。 不仅外部论元不是动词的真正论元,有些内部论元也有可能不是动词的真正论元(Pylkkänen,2008:11)。例如: (10)a.I baked a cake. b.I baked him a cake. 例(10)是Pylkkänen(2008:11)的例子,I是外部论元,him是益事论元(benefactive argument),她认为益事论元跟外部论元一样,都不是动词的真正论元。所以她跟Kratzer(1996)一样,也设置轻动词引进像“益事”这样的非核心论元,外部论元仍由Voice引进,益事论元则由涉用范畴Appl引进。如:  Pylkkänen(2008:14)在例(11)中引进的是低位涉用范畴,其理据是him与a cake之间有语义关系。如果益事论元与内部论元之间没有语义关系,益事论元可由高位涉用范畴引进。不管是高位涉用范畴还是低位涉用范畴,它们引进的都是非核心论元。对于动词的直接内部论元,Pylkkänen(2008)像Kratzer(1996)一样,仍然认为它是动词的真正论元。 Borer(2005:59)与Ramchand(2008:11)等认为,动词的所有论元都不是动词的真正论元,即所有论元,包括直接内部论元,都得由轻动词引进。比如Ramchand(2008:39)认为第一层阶句法(the first phase syntax)包含三个子事件:致使子事件、活动子事件和结果子事件。三个子事件之间都有“导致”(lead to)关系,三个子事件根据导致关系的顺序投射为句法结构:致使子事件投射最高,活动子事件次之,结果子事件再次之。如:  例(12)显示initP引进致使子事件,并允准外部论元,致使的主语为激发者(initiator);procP引进活动子事件,并允准经历变化或活动的个体,活动的主语为承受者(undergoer);resP引进结果子事件,并允准具有结果状态的个体,结果的主语是结果者(resultee)。如: (13)a. Katherine broke the stick.  例(13)与例(14)是致使交替构式,两者的差别在于是否引进轻动词init。例(13)中引进了init,所以有活动的激发者Katherine;例(14)中没有init,所以没有活动的激发者。这两句分别对应于汉语中“张三打折了木棍”与“木棍打折了”。 熊仲儒(2015:120-126)将选择论元的轻动词分为事件义轻动词与非事件义轻动词,前者有Caus(e)、Bec(ome)、Do等,后者有For、At、With等。蔡维天(2017)将选择论元的轻动词分为内轻动词(inner light verb)与外轻动词(outer light verb)。像Kratzer的Voice、Ramchand的init、proc、res与熊仲儒的事件义轻动词大体对应于蔡维天的外轻动词;像Pylkkänen的高位涉用范畴与熊仲儒的非事件义轻动词大体对应于蔡维天的内轻动词。 四 汉语中要不要引进轻动词 在生成语法中,轻动词很重要,除了核查格特征之外,还可以为动词引进论元,当然还有其他的作用,如分布式形态学用它确定词类等3。我们这里只从论元结构及与之相关的问题谈汉语语法中也需要引进轻动词,分四小点来谈:4.1节谈论元的引进,侧重内轻动词;4.2节谈歧义的解释,侧重外轻动词;4.3节谈构式意义,侧重轻动词的语义贡献;4.4节谈构式交替,侧重轻动词的扩展差异。 4.1 论元的引进 论元问题,汉语学界早先作为“向”或配价问题进行研究,积累了一些经典的案例。如: (15)a.他来了。 b.他来客人了。 (16)a.这把刀切肉。 b.这把刀我切肉。 朱德熙(1978)认为“来”在例(15a)中为单向动词,在例(15b)中为双向动词;“切”在例(16a)中为双向动词,在例(16b)中为三向动词。袁毓林(1998:60-61)认为:“这就很有一点‘依句辨向,离句无向’的味道,动词的向这一概念也就变得有点儿不可捉摸了。而事实上,这里的两个‘来’和‘切’在前后两个句子中的意思是一样的,其向似乎也应该是一致的。”这是一个很有趣的案例,它实际上涉及价的增减问题。对此,早先的生成语法都是采用分立词条的方式,如: (17)a.切1:{x, y};(施事,受事);… b.切2:{x, y, z};(施事,工具,受事);… 例(17)将“切”分立为两个词条,这两个词条可能除了论元结构与语义选择等信息不同之外,其他信息基本相同。这种分立词条的做法,尽管符合“大词库,小语法”的策略,但感觉不好,即“意思是一样的,其向似乎也应该是一致的”,现在却要分作两个词条。 如果不特别深究的话,我们可以采用Pylkk?nen(2008)的系统进行分析,即认为例(16)中的“切”完全相同,并且只能引进一个内部直接论元,如“肉”;“这把刀”是工具论元,为非核心论元,由涉用范畴Appl引进;外部论元“我”由语态范畴Voice引进。如:  具体引进的轻动词正不正确,这需要系统评估,要考察它的各种语法行为和相关构式的差异。引进轻动词的策略更符合人们的直觉,因为在例(18)中,至少两个“切”是相同的。在轻动词系统中,不同价态的动词可以用一个词条,请参见Ramchand(2008)。至于论元的差异,那是功能范畴所造成的,例(18b)显示工具论元是由高位涉用范畴Appl引进的。 蔡维天(2017)认为汉语内轻动词可实现为“对、为、用、在”等,用涉用范畴来讲,就是高位涉用范畴可实现为“对、为、用、在”等。(18a)中涉用范畴Appl可实现为“用”,如(19a);也可以没有语音实现,这时Appl引进的“这把刀”或话题化或焦点化,如(19b)与(19c): (19)a.我[用]那把刀切肉。b.[这把刀]我切肉。 c.我[这把刀]切肉,那把刀切菜。 涉用范畴还可以解释一些类型学上的差异(Pylkk?nen,2008:12;蔡维天,2017),如Appl为“用”等高位涉用范畴时,汉语主动词后边只能有一个名词性成分,如(20a)与(20b)的对立,而有些语言可以有两个名词性成分,如(20c),可参见Pylkk?nen(2008:13);Appl为低位涉用范畴时,汉语像其他语言一样,允许主动词后边有两个名词性成分,如(20d)。 (20)a.*我切[那把刀][肉]。b.我用那把刀切[肉]。 c.Mavuto a-na-umb-ir-a [mpeni] [mtsuko]. Mavuto sp-past-mold-appl-asp knife waterpot ‘Mavuto molded the waterpot with a knife.’ d.我送[朋友][一些礼物]。 (20a)与(20c)的差异可用语言类型进行说明,还可以找更深层次的原因。(20a)与(20d)的差异可用高位涉用范畴与低位涉用范畴进行说明,(20a)中引进工具的是高位涉用范畴,(20d)中引进接受者的是低位涉用范畴。高位涉用范畴引进的论元跟事件相关,低位涉用范畴引进的论元跟个体相关,如(20a)中的“这把刀”跟“肉”无关,而跟“切”有关,(20d)中的“朋友”跟“一些礼物”有关,即所有权发生转移后朋友领有这些礼物。 用轻动词为汉语动词引进论元,目前是汉语生成句法学界的标准作法,只是细节上有些差异而已,这方面的可参考的文献很多,请参见熊仲儒(2004、2015)、孙天琦和李亚非(2010)与蔡维天(2016、2017、2020)及其文献。 4.2 歧义的解释 沈家煊(2004)提到“追累”所在的句子可能存在歧义4,如“张三追累了李四了”这句话的释义,“谁追谁”与“谁累”,逻辑上有四种可能,但是实际只有三种成立: (21)张三追累了李四了。 a.张三追李四,李四累了。(有使成义) b.张三追李四,张三累了。(无使成义) c.*李四追张三,张三累了。 d.李四追张三,李四累了。(有使成义) 沈家煊认为,例(21a)有使成义,表示张三“使得”李四累;例(21d)也有使成义,即:张三“使得”李四追和累;例(21b)没有使成义。换个角度说,例(21)表达a、b、d三种意思时都合乎语法,而表达c这种意思时不合语法。此外,沈家煊还提到,按有些人的语感,表达b的意思时句子也不太合乎语法,尤其当句末去掉“了”字时,“张三追累了李四”不能独立成句,须有后继小句才合格,如说成“张三追累了李四,停下来歇一歇”。 Li(1990、1993、1995)采用题元等同操作进行解释,认为动结式是复合词,其中主动词为复合词的核心,它向复合词渗透自身的特征包括论元结构特征,结果谓词也会渗透自身的论元结构特征。操作涉及题元等级(thematic hierarchy)与致使等级(causative hierarchy)以及核心的确定等,(21a、d)跟致使等级优先相关;(21b)没有致使等级,并径直遵守了题元等级,所以也成立;(21c)没有致使等级,却又不遵守题元等级,所以不成立。其实,(21b)中也是有致使关系的,下文再议。根据轻动词的语义,说例(21a、d)都有“使成义”,其实就是说其中的动词受致使范畴Caus(e)与达成范畴Bec(ome)这样的外轻动词的扩展,如:  致使范畴提供了“(致)使”义,达成范畴提供了“(达)成”义,两者合起来,正好就是“使成义”。致使范畴可以为动词选择各种事件参与者充当致事,包括施事与受事等: (23)a.张三洗干净了衣服。 b. 那堆衣服洗累了姐姐。 例(23a)是施事充当致事,“张三”跟“衣服干净”之间有致使关系。例(23b)是受事充当致事,“那堆衣服”跟“姐姐累”之间有致使关系。例(23)可以指派如下结构:  致使范畴将选择的致事放在CausP的指示语位置,达成范畴将选择的役事放在BecP的指示语位置。达成范畴也可以任意选择事件参与者充当役事,如例(24b)所示,受事“衣服”可以做役事;如例(24b)所示,施事“张三”也可以做役事。 对例(21)而言,(a)(d)两种意义,实际上就是致事“张三”可以是“追”事件中的施事与受事,役事“李四”可以是“追”事件中的受事与施事。如:  5 5a.张三追李四,李四累了(有使成义) b.李四追张三,李四累了(有使成义) 在例(25)中,“李四累”是由控制理论决定的,役事“李四”是成分统制Pro的最近的名词性短语,所以两者同标。至于是“张三追李四”还是“李四追张三”,例(25)是无法说明的,这跟事件图景有关。对“追”而言,“张三”与“李四”都有同等机会充当施事(追者)或受事(被追者)。例(23)就不可能有这种歧义,因为对“洗”而言,只有人洗衣,不能有衣洗人。 如果Caus选择的是“李四”,Bec选择的是“张三”与结果论元,则论元层的结构与所能表达的语义如下:  a.李四追张三,张三累了。(有使成义) b.张三追李四,张三累了。(有使成义) 按照控制理论,例(26)只能表达“张三累”,按照“追”所反映的事件图景,可以是“李四追张三”,也可以是“张三追李四”。 例(25)与例(26)的选词相同,只是相同成分的合并位置不同。可以看出,同样的参照集(reference set)是推导不出例(21b)这样的意义的。所以假定例(21b)还有新的词项,如活动范畴Do。为遵守控制理论,我们认为它是在例(26)的基础上推导出来的。如:  例(27)中的Do激发“张三”移到它的指示语位置,所以在核心移位之后,可以得到“张三追累了李四”。“张三”移位,这说明它跟Do特征匹配,如为[Do-er],所以例(27)只能表达“张三追李四,张三累”。 从例(27)来看,例(21b)也有使成义,“使”由致使范畴提供,“成”由达成范畴提供。Li(1995)与沈家煊(2004)等认为它在表达“张三追李四,张三累”的意思的时候没有使成义,这可能是顶上的Do这一活动范畴的分量太重。说“张三追李四,张三累”有使成义的道理很简单,因为“张三累”是由“张三追李四”造成的。 至于“张三追累了李四了”为什么没有“李四追张三,张三累了”这一意义,从轻动词这一角度来看也很简单。按控制理论,它必须以例(26)为基础进行推导;如果“李四”是“追者”,即使引进活动范畴Do,它也推不出“张三”前于“李四”的序列来,如:  例(28)只能推出“李四追累了张三”,推不出例(21)中的“张三追累了李四”,尽管它表达的是“李四追张三,张三累”。 例(21)这样的格式有歧义,可以有多种解释,轻动词是其中的一种。玄玥(2018)也从轻动词的角度对这类歧义格式进行过解释,可参看。 4.3 构式意义的推导 词有词的意义,构式有构式的意义。Goldberg(1995:66)认为构式意义(constructional meaning)独立于动词的意义,并认为构式自身具有不可预测性。所以构式的意义也要像词的意义一样进行登记。如: (29)a.Chris baked Mary a cake. b.They laughed the poor guy out of the room. c.He wiped the table clean. 例(29a)是双及物构式(Ditransitive Construction),表达“致使-接受”(CAUSE-RECEIVE)的意义;例(29b)是致使-位移构式(Caused-Motion Construction),表达“致使-位移”(CAUSE-MOVE)的意义;例(29c)是结果构式(Resultative Construction),表达“致使-达成”(CAUSE-BECOME)的意义。这些意义都登记在所列举的构式中。 在原则参数语法中,语法构式(grammatical construction)是个推导的概念,自身并无独立的地位和特定的规则(Chomsky,1995:170)。相应的,构式的意义也是可推导的。对于“致使-接受”的双及物构式,Pylkk?nen(2008:18)认为它有接受义的低位涉用范畴。如: (30)Low-ApplTo (recipient applicative) a.λx. λy. λf. λe. f(e, x) & theme(e, x) & to-the-possession(x, y) b.I baked him a cake. 例(30)是“致使-接受”的双及物构式,内含接受义的低位涉用范畴,如Low-ApplTo,由低位涉用范畴负载to-the-possession义,即“接受”义;致使义可由相应的致使范畴负载。与之相应的,还有一个来源义的低位涉用范畴,如Low-ApplFrom: (31)Low-ApplFrom (source applicative) a.λx. λy. λf. λe. f(e, x) & theme(e, x) & from-the-possession(x, y) b.Totuk-i Mary-hanthey panci-lul humchi-ess-ta. thief-nom Mary-dat ring-acc steal-past-plain ‘The thief stole a ring from Mary.’ 例(31)是来源义双及物构式,来源义即from-the-possession,由低位涉用范畴负载。汉语中没有带益事的接受义双宾句,但有来源义双宾句,来源义双宾句在汉语中称为取得义双宾句。如: (32)a. *张三买了李四一枚戒指。 (张三为李四买了一枚戒指。) b. 张三偷了李四一枚戒指。 (张三从李四那儿偷了一枚戒指。) 例(32a)中的“李四”与“一枚戒指”没有语义关系,需要采用高位涉用范畴引进“李四”,汉语高位涉用范畴引进的论元不能跟内部直接论元同时处于动词之后;例(32b)中的“李四”与“一枚戒指”有语义关系,可用低位涉用范畴引进“李四”,汉语低位涉用范畴引进的论元可以跟内部直接论元同时处于动词之后。汉语的具体研究请参见孙天琦(2015),她采用的是Pylkk?nen(2008)的理论,并论证了低位涉用范畴在汉语中的语音形式6。 像结果构式,我们可以像4.2节那样引进致使范畴与达成范畴,致使范畴表达致使义(CAUSE),达成范畴表达达成义(BECOME)。王力(1980:403)也认为汉语的动结式具有使成义,这是因为汉语的结果构式中也有致使范畴与达成范畴,可参见熊仲儒(2004:234)与邓思颖(2010:97)等,如例(33)。动结式也可以只有达成义,而没有使成义,请参见Goldberg(1995:79)与王力(1980:403),这是因为结果构式中只有达成范畴没有致使范畴,如例(34)。 (33)a. 张三打死了李四。  例(33)中的“打死”有致使-达成义,例(34)中的“饿死”只有达成义,前者的句法中有致使范畴与达成范畴,后者的句法中只有达成范畴。为统一处理“打”与“饿”,我们采用了词根表达,当然也可以说一个是动词,一个是形容词,或者说两个都是动词,王力将“打”处理为外动词,将“饿”处理为内动词。“饿死”是两个内动词构成的动结式,有达成义;两个内动词构成的动结式,也可以有使成义,如“急疯了花姑娘”与“把花姑娘急疯了”中的“急疯”,蒋绍愚(1997)认为它有致使义。从我们的角度看,就是“急疯”的句法中除了达成范畴之外还有致使范畴。 如果构式像生成语法所理解的那样,则构式的意义也应该具有可推导性,如由扩展动词的功能范畴体现。这既符合语义的组合性要求,也能展示轻动词的语义贡献。 4.4 交替构式的进入 轻动词是生成语法的技术策略,但这种策略的使用,常常会引起生成语法之外的学者的不解和质疑。比如说: (35)a. 十个人吃一锅饭 一锅饭吃十个人 b. 十个人煮一锅饭 *一锅饭煮十个人 例(35a)中的“吃”能进入交替构式,即存在施动构式与供用构式的交替;而例(35b)“煮”不能进入相应的交替构式,即它只有施动构式,而没有供用构式。供用构式与施动构式的命名根据的是内部功能范畴,如Supp(ly)与Do。蔡维天(2020)将施动构式与供用构式分别称为坤句与乾句,凸显的是移位,即乾坤挪移。供用构式中也需要引进轻动词,例如: (36)a. 一锅饭吃十个人。 b. [vP[一锅饭][v’[v ][VP[十个人][V 吃]]]] 例(36b)是Tsai(2001)为(36a)设置的句法结构,其中引进了轻动词v。周韧(2017)质疑道:为什么我们可以说“一锅饭吃十个人”,但是不能说“一锅饭煮十个人”,也不能说“一款衣服挑三个姑娘”。周韧的理由是:既然能够设立轻动词“供”来生成例(36a),我们就有理由用类似的策略生成“一锅饭煮十个人”和“一款衣服挑三个姑娘”。 周韧的质疑,对生成语法不是问题。为了保证语法的生成能力,生成语法很早就提出了种种限制,如: (37)a. S → NP+Aux+VP b. NP → Det+N c. VP → V+NP 如果仅仅根据例(37)中的短语规则,则既可以生成合法的句子,也可以生成不合法的句子,如: (38)a. *the boy may frighten sincerity. b. sincerity may frighten the boy. 例(38)中的两个句子都符合短语结构规则(37),但例(38a)不合法,而例(38b)合法。为了排除例(38a),Chomsky(1965:84-88)不仅建立词库,而且在词库中还引进选择性限制(selectional restriction)与子语类限制(subcategrization)。对例(38)而言,只需要规定frighten的主语具有[+抽象]特征([+Abstract]),宾语具有[+生命]特征([+Ani-mate]),即可排除例(38a)(Chomsky,1965:107)。根据该理论,Chomsky(1965:149)认为colorless green ideas sleep furiously这样的经典例句也不合法,其理由就是违反了选择性规则(selectional rule)。后来选择性限制嬗变为语义选择(s-selection),子语类限制嬗变为范畴选择(c-selection)。按照这种理论,我们只需要在词库中进行限制即可,即“吃”可以受“供用”类的轻动词扩展,而“煮”“挑”不能受“供用”类的轻动词扩展。 从Ramchand(2008)的第一层阶句法来看,每个动词都会受特定的轻动词选择。正因为如此,他试图取消传统的词库理论,如例(39a),但又不像Borer(2005:15)那样完全地取消词库,如例(39b),他提出介于其间的词库模型,如例(39c): (39)a.run:V;〈1〉;Theme b.run c.run:[init,proc] 例(39a)有词类信息,也有完整的论元结构信息;例(39b)没有任何论元结构信息,也没有任何词类信息,但音义信息(sound-meaning)还是有的;例(39c)虽然也没有论元结构信息,但可通过轻动词进行推导。因为run标注有proc信息,它将在其指示语位置与一个DP合并,并投射proc标记,与之合并的DP为承受者;因为它还有init信息,run可以跟procP重新合并(Remerge),并投射init标记。新的句法体和移位而来的承受者会合并为initP,这属于内部合并,这个承受者会被重新赋予激发者角色。两个角色合并是由真实世界知识(real-world knowledge)决定的,也可进行句法标注,如“[initi,proci]”。 某个动词能不能进入供用构式,我们也只需标记它能不能受供动范畴扩展即可。假定供动范畴可以实现为“供”,其结果如下: (40)a.一锅饭吃十个人。一锅饭供十个人吃。 b.两张床睡六个人。两张床供六个人睡。 (41)a.*一锅饭煮十个人。*一锅饭供十个人煮。 b.*一款衣服挑三个姑娘。*一款衣服供三个姑娘挑。 仿照Ramchand(2008),我们可以认为“吃”“睡”可以受供动范畴选择,而“煮”“挑”不能受供动范畴选择。供动范畴也存在于英语,如: (42)a.A queen-size bed sleeps two people.一张大床睡两个人。 b.This car seats five people.这辆汽车坐五个人。 需要特别说明的是,“供”有“供让”“供用”之分。“一锅饭吃十个人”,陈昌来(1999)等曾称之为“供让句”,后来大多称之为“供用句”。称谓的改变,反映了人们认识的不同。(41b)中的“一款衣服供三个姑娘挑”在“供让”解时,是合法的;在“供用”解时,不合法。在“供让”解时,(41b)中的“一款衣服供三个姑娘挑”也可以说成“一款衣服让三个姑娘挑”,这时候,“供”和“让”可能为被动语态,其所在位置可称为供让范畴。供让范畴可以激发名词性短语移位,如例(43a-b)。供让范畴必须有语音实现,这也会阻止动词的核心移位,如例(43c)。 (43)a.[一款衣服]1[供三个姑娘挑t1] b.[一款衣服]1[让三个姑娘挑t1] c.*一款衣服挑三个姑娘。 “供用”解,要求主动词是“用”的方式,其语义模板是“[x供y用]/by V”。“饭”的使用方式是“吃”,“床”的使用方式是“睡”,所以例(40)合法;“饭”的使用方式不是“煮”,“衣服”的使用方式不是“挑”,所以例(41)不合法。“衣服”的使用方式可以是“穿”,如: (44)a.一款衣服[供]三个姑娘[穿]。 b. 一款衣服[穿]三个姑娘。 例(44b)可指派如下结构:  例(45)中的Use是使用范畴,语义为“用”,它为“穿”选择两个论元:“三个姑娘”与OP;Supp是供动范畴,语义为“供”,它接着为“穿”选择一个论元:“一款衣服”。OP为空算子,它为获得解读还会移到UseP的边界,类似的结构参见蔡维天(2020)。使用范畴会激发“穿”核心移位,“穿”像“状语”一样附加在Use上,成为Use的方式(manner)。供动范畴可以语音实现为“供”,也可以没有语音实现,没有语音实现时会激发“穿”进一步核心移位。 供让范畴可能是被动语态,本身不会选择论元,但会激发论元移位,如例(43a-b);供动范畴与使用范畴,其作用在于选择论元,如例(45)。供动范畴与使用范畴是供用构式中选择论元的两个轻动词,它们也决定了构式的“供”“用”义。轻动词对所扩展的动词有选择性,不是所有的动词都能受使用范畴与供动范畴扩展的。 五 结语 形式与意义的关系很复杂,生成语法的研究就是努力将这种复杂的关系简约化,这也是引进轻动词的动因。动词带名词性宾语与带外部论元有关联,这是Burzio(1986:178)的观察,从轻动词的角度来看,就是因为轻动词可以为动词引进外部论元,并能为名词性内部论元核查格特征。汉语也有格问题,但为了更加集中地讨论,我们只选择了跟论元结构相关的话题。一是非核心论元的引进问题,从轻动词来看,非核心论元可由轻动词引进,跟主动词无关;二是歧义问题,它可能跟轻动词的数目与论元的选择有关;三是构式的意义问题,从轻动词的角度看,实际上是轻动词提供的语义框架,如结果构式中的“致使-达成”等;四是构式的交替问题,这实际上也跟轻动词有关,如果某个动词没有被某类轻动词所选,它就不能进入该类轻动词所在的构式。轻动词在句法中的作用还有很多,值得研究。 参考文献 蔡维天 (2016) 论汉语内、外轻动词的分布与诠释,《语言科学》第4期。 蔡维天 (2017) 及物化、施用结构与轻动词分析,《现代中国语研究》第19 期。 蔡维天 (2020) 制图理论、中心语移位和乾坤挪移句,《外语教学与研究》第2 期。 陈昌来 (1999) 论现代汉语句子语义结构中的施事,《吉安师专学报》第2期。 程工、杨大然 (2016) 现代汉语动结式复合词的语序及相关问题,《中国语文》第 5期。 戴曼纯 (2002) 广义左向合并理论——来自附加语的证据,《现代外语》第2期。 邓思颖 (2010) 《形式汉语句法学》,上海:上海教育出版社。 冯胜利 (2005) 轻动词移位与古今汉语的动宾关系,《语言科学》第1期。 蒋绍愚 (1997) 把字句略论,《中国语文》第4期。 沈家煊 (2004) 动结式“追累”的语法和意义,《语言科学》第6期。 司富珍 (2018) 轻动词结构的层级制图,《语文研究》第1期。 孙天琦 (2015) 汉语的双宾结构与施用操作,《语言教学与研究》第1期。 孙天琦、李亚非 (2010) 汉语非核心论元允准结构初探,《中国语文》第1期。 王力 (1980) 《汉语史稿》,北京:中华书局。 温宾利、程杰 (2007) 论轻动词v的纯句法本质,《现代外语》第2期。 熊仲儒 (2004) 《现代汉语中的致使句式》,合肥:安徽大学出版社。 熊仲儒 (2015) 《英汉致使句论元结构的对比研究》,上海:上海外语教育出版社。 玄玥 (2018) “追累”动结式与完结短语理论,《汉语学习》第3期。 杨洋、蔡维天 (2019) 念力移转的韵律语法及实验研究,《世界汉语教学》第1 期。 袁毓林 (1998) 《汉语动词的配价研究》,南昌:江西教育出版社。 袁毓林 (2019) 为什么要给语言建造一座宫殿?——从符号系统的转喻本质看语言学的过度附魅,《语言战略研究》第5期。 周韧 (2017) 从供用句到功用句——“一锅饭吃十个人”的物性结构解读,《世界汉语教学》第2期。 朱德熙 (1978) “的”字结构和判断句,《中国语文》第1、2期。 朱德熙 (1982) 《语法讲义》,北京:商务印书馆。 朱德熙 (1985) 《语法答问》,北京:商务印书馆。 Bloomfield,Leonard (1933) Language.New York:Holt,Rinehart and Winston. Borer,Hagit (2005) The normal course of events:Structuring sense.Oxford:Oxford University Press. Burzio,Luigi (1986) Italian syntax:A government-binding approach.Dordrecht:Reidel. Chomsky,Noam (1965) Aspects of the theory of syntax.Cambridge,Mass.:MIT Press. Chomsky,Noam (1981) Lectures on government and binding:The Pisa lectures.Berlin:Mouton de Gruyter. Chomsky,Noam (1995) The minimalist program.Cambridge,Mass.:MIT Press. Chomsky,Noam (2000) Minimalist inquiries:The framework.In R.Martin,D.Michaels and J.Uriagereka (eds.),Step by step:Essays on minimalist syntax in honor of Howard Lasnik,89-156.Cambridge:MIT Press. Chomsky,Noam (2001) Derivation by phase.In Michael Kenstowicz (eds.),Ken Hale:A life in language,1-52.Cambridge:MIT Press. Embick,David (2004) On the structure of resultative participles in English.Linguistic Inquiry 35(3):355-392. Goldberg,Adele (1995) Constructions:A Construction grammar approach to argument structure.Chicago:The University of Chicago Press. Grimshaw,Jane (2000) Locality and extended projection.In Peter Coopmans,Martin B.H.Everaert and Jane Grimshaw (eds.),Lexical specification and insertion,115-133.Amsterdam:John Benjamins. Huang,James (1989) Pro-Drop in Chinese:A generalized Control theory.In Osvaldo Jaeggli and Kenneth Safir (eds.) The null subject parameter,185-214.Dordrecht:Springer. Huang,James (2010) Between syntax and semantics.London:Routledge. Huang,James (2015) On syntactic analyticity and parametric theory.In Audrey Li,Andrew Simpson and Wei-Tien Dylan Tsai (eds.),Chinese syntax in a cross-linguistic perspective,1-48.Oxford:Oxford University Press. Huang,James,Audrey Li & Yafei Li (2009) The syntax of Chinese.Cambridge:Cambridge University Press. Kratzer,Angelika (1996) Severing the external argument from its verb.In Johan Rooryck and Laurie Zaring (eds.),Phrase structure and the lexicon,109-137.Dordrecht:Kluwer. Li,Yafei (1990) On V-V compounds in Chinese.Natural Language and Linguistic Theory 8:177-207. Li,Yafei (1993) Structural head and aspectuality.Language 69:480-504. Li,Yafei (1995) The thematic hierarchy and causativity.Natural Language and Linguistic Theory 13:255-282. Marantz,Alec (1984) On the nature of grammatical relations.Cambridge:MIT Press. Pollock,Jean-Yves (1989) Verb movement,universal grammar,and the structure of IP.Linguistic Inquiry 20:365-424. Pylkk?nen,Liina (2008) Introducing arguments.Cambridge:MIT Press. Ramchand,Gillian (2008) Verb meaning and the lexicon:A first-phase syntax.Cambridge:Cambridge University Press. Tsai,Wei-Tien Dylan (2001) On subject specificity and the theory of syntax-semantics interface.Journal of East Asian Linguistics 10:129-168. 注释 1像Every boy loves a girl这样的句子,a girl在句法上虽然低于every boy,但在语义上它可以取宽域解读。生成语法针对这样的不对应性提出量化提升,即让a girl提升到一个比every boy更高的句法位置。a girl的量化提升是隐性移位,也有显性移位的例子,如“这本书我看了”,“这本书”在句首,但获得的语义是“看”的受事,为顺利地获得受事解读,生成语法假定它首先跟动词“看”合并,并由“看”指派受事,然后进行话题提升,所以它在题元角色的解读上跟“我看了这本书”中的“这本书”一样。 2像“他走得气喘吁吁”,“他”不仅跟“走”有关系,也跟“气喘吁吁”有关系,对于“气喘吁吁”跟“他”的语义关联,汉语学界采用的是语义指向。生成语法也需要描述“气喘吁吁”跟“他”的关系,所以引进Pro。如:“他1 走得 [Pro1气喘吁吁]”。Pro通过控制理论,跟“他”发生语义关联,即受“他”控制,两者同标,参见Huang,Li&Li(2009:84)。Pro为空代词(empty pronoun),空范畴中的一种。Huang(1989)认为在汉语中无需区分pro 和PRO,这才用了Pro 来代表汉语中特有的空代词。 3Chomsky(2015)在指出分布式形态学分析能帮助解决双核心结构的标记问题时提到轻动词、轻名词的范畴确定功能,他说:1)词库中的实词(substantive element)是词根,没有规定范畴;2)它们的名词类、动词类是由跟它合并的功能性成分(functional element)如n、v推导出来的。类似的观点对汉语词类问题与构词问题也有参考价值(程工、杨大然 2016)。此外,还可以有其他作用,如冯胜利(2005)认为:“轻动词句法不仅可以贯古今,而且可以通词语,它为汉语的研究开辟了一个新的途径。” 4朱德熙(1982:137)也有类似的观察,他发现“这孩子追得我直喘气”有三种不同的解释:(ⅰ)我追孩子,我喘气;(ⅱ)孩子追我,我喘气;(ⅲ)孩子追我,孩子喘气。 5CausP指示语位置的“张三”可诠释为“λe1.施事(e1)=张三”或“λe1.受事(e1)=张三”;BecP指示语位置的“李四”可诠释为“λe1.受事(e1)=李四”或“λe1.施事(e1)=李四”;“追”可诠释为“λe1.追(e1)”;“Pro1累”中的“累”与Pro可分别诠释为“λe2.累(e2)”与“λe2.客体(e2)=李四”。在不考虑Bec与Caus的时候,根据等同规则可得:ⅰ.λe1.[追(e1)SymbolYC@施事(e1)=张三SymbolYC@受事(e1)=李四]SymbolYC@λe2.[累(e2)SymbolYC@客体(e2)=李四]ⅱ.λe1.[追(e1)SymbolYC@受事(e1)=张三SymbolYC@施事(e1)=李四]SymbolYC@λe2.[累(e2)SymbolYC@客体(e2)=李四]解读(ⅰ)对应于(25a),解读(ⅱ)对应于(25b)。Bec与Caus也有语义贡献,这里就不细说了。事件的存在封闭由时制范畴T提供。要从句法结构上区分(25)中的两种意义,可仿照例(27)的做法,即引进活动范畴Do,然后让施事性致事显性移位到DoP的指示语位置,让施事性役事隐性移位到DoP的指示语位置,后者也可以显性移位,请参见例(27),不过这样一来,得到的是“李四追累了张三”,其语义同(25b)。 6这是一种很好的尝试,既能解释语法行为,又为轻动词的立论寻找证据。Kratzer(1996)在提出语态范畴Voice的时候,就用了语音上的证据。熊仲儒(2004:33-34)将“把”“-得”分别处理为致使范畴与达成范畴的语音实现,也是想在语音上为轻动词寻找证据。不过需要指出的是,轻动词可以没有语音形式,如Chomsky(1995、2000)所设置的轻动词在英语中就没有相应的语音形式。杨洋、蔡维天(2019)的研究也表明,轻动词可以有语音形式,也可以没有。在有显性轻动词的情况下,显性轻动词承载重音;但当轻动词是隐性的情况下,隐性轻动词吸引动词复制上移,承载重音,产生韵律上制约和效应。 (责任编辑:admin) |