汉语外来词的界定原则与判定方法

http://www.newdu.com 2025/12/09 03:12:43 《汉语学报》2019年第3期 张博 参加讨论

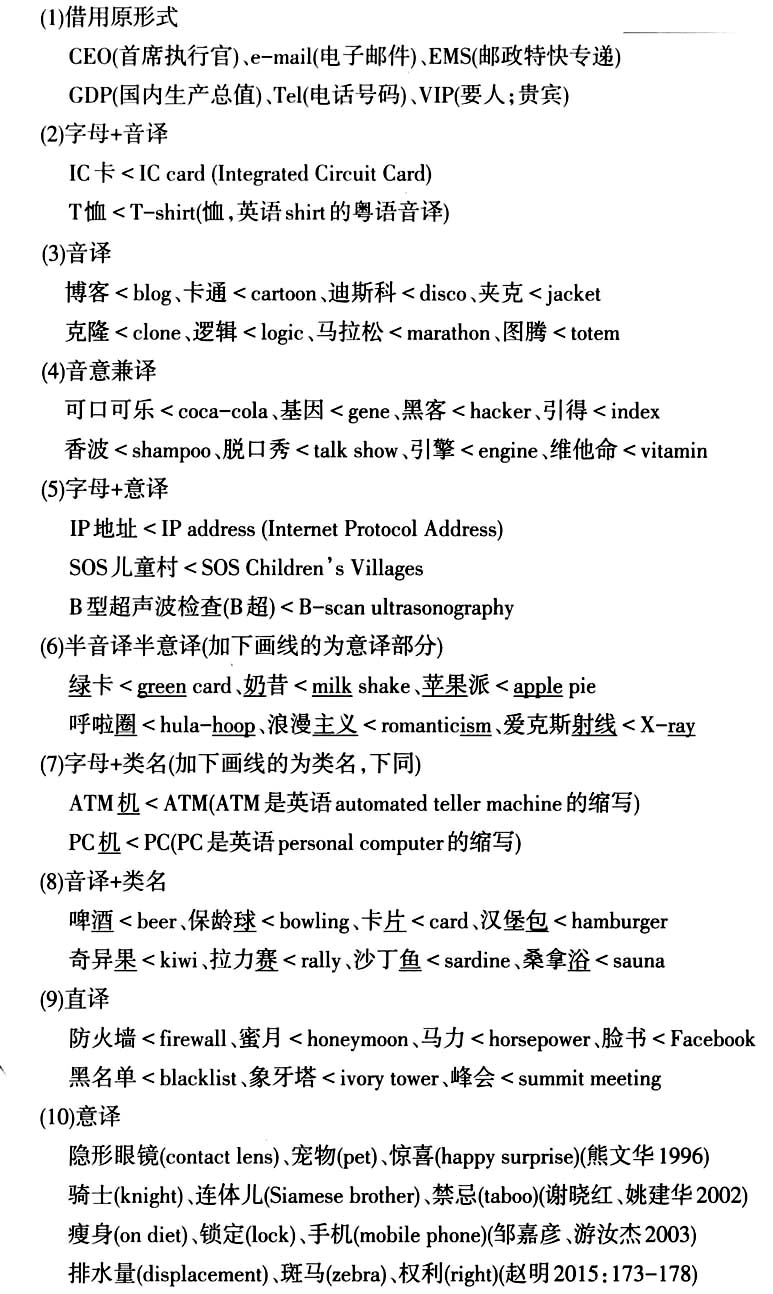

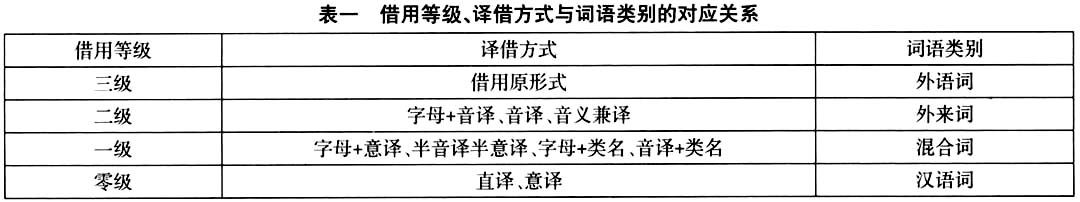

内容提要:近几十年来,多有学者主张“意译词属外来词”,认为表达外来概念的词就是外来词、将意译词视为外来词有利于研究文化接触。本文在分析驳正这类错误观念的基础上提出,外来词界定应当坚持“译”“借”两分的基本原则,并确立了区分“译”“借”的分析标准;根据外来词界定的基本原则与分析标准,以英源外来词及汉英对译词为研究范围,全面分析10种译借方式的借用等级,构建出借用程度由高到低的等级序列:外语词>外来词>混合词>汉语词。认为广义的“外来词”只应包括外语词和狭义的外来词;混合词中既然有本源语言成分,就不是纯粹的外来词;“意译词”和“直译词”是外语对应词的译词,并非从外语借入的“词”,因而都属于汉语词。 关 键 词:外来词;意译词;直译词;混合词;借用等级 作者简介:张博,北京语言大学汉语国际教育研究院。 基金项目:本研究得到教育部人文社会科学重点研究基地重大项目(编号:15JJD740006)和北京语言大学梧桐创新平台项目(中央高校基本科研业务费专项资金,编号:17PT02)经费支持。 一、引言:汉语外来词的界定凸现迷误 在学术研究中,随着对特定问题的认识不断趋近真理,学界通常会逐渐消除歧见,形成共识;然而,通往真理的过程并非总是一帆风顺,有时,由于某些特殊的原因,对本已基本澄清的问题可能会出现反复性论争,甚至会在一定程度上偏离正确的认识而陷入迷误。有关汉语外来词界定问题的讨论就处在这样一种境地,争论的焦点是,意译词是否属于外来词。 “外来词”(loan word)指从一种语言借到另一种语言中的词(Bussmann 1996[2000]:287-288)。汉语学界或称“外来词”为“借用语”“外来语”“借词”“借字”等①。“意译词”也叫“义译词”,高名凯、刘正埮(1958:7-8)将意译词区分为两种:一是拿本语言现有的词去翻译外语词,如用汉语的“书”翻译英语的“book”,用汉语的“马”翻译法语的“cheval”,“书”“马”这类意译词显然不是外来词;“另外一种‘意译’就有一点不同了。外语的词所包含的概念或意义是新鲜的,或是本语言所没有反映过的,但是我们也可以运用本语中所有的构词成分去构造新的词去翻译它。例如‘飞机’是欧洲人发明的,汉人原先并不认识飞机这个东西,并没有形成‘飞机’这个概念。……我们是拿汉语原有的‘飞’和‘机’这两个具有能产能力的构词成分来构成一个新词‘飞机’,去翻译欧洲语言中的aeroplane的。这也是‘意译’。”“这种‘意译’的词是本语言原先所没有的,是一种创新,那么,这种新创的词是不是外来词呢?”学界有关意译词是否属于外来词的争论实际上只涉及这一类意译词。 早在一百多年前,胡以鲁所著我国第一部普通语言学著作《国语学草创》就主张意译词不属于外来词。这部著作在正文九编之外,附列一篇专题论文《论译名》,该文开篇申明:“传四裔之语者曰译。故称译必从其义。若袭用其音,则为借用语。……借用语原不在译名范围内,第世人方造音译之名以与义译较长短,故并举而论之。”(胡以鲁1913[2014]:125)从这段话中可以看出,胡氏严格区分“借用语”与“译名”。认为只要是翻译,就一定要遵从原语词的意义,但如果同时袭用了原语词的读音,那就不是译的问题了,而是从外语来的“借用语”。他力倡“以义译为原则”,原因是,经由义译而来的译名属于“国语”;坚持义译,才能“脱弃外语釐正国语”(胡以鲁1913[2014]:132)。至20世纪40年代,吕叔湘先生又指出:“译语有两种,译意的和译音的。译意的词,因为利用原语言里固有的词或词根去凑合,应归入合义复词,而且也不能算是严格的外来语。”(吕叔湘1942/1990:13)高名凯、刘正埮(1958:9-10)赞同吕先生的意见,只是对意译词“不能算是严格的外来语”这一提法不甚满意,强调“应当把这些词列在外来词的范围之外,而承认其为千真万确的本语言的新词,虽然这些新词的产生与外来的新鲜事物或概念有关”。孙常叙在讨论外来语词汇时,先将外来语词分为“借词”和“译词”两类,但实际上只认可“借词”和“译词”中的“半译词”(如“卡片”card)是外来词,而对于“辩证法”(dialectic)这样的“全译词”和“明星”(star)、“地球”(earth)之类的“附注译词”,则认为“都不算外来语词,因为除了词所概括的概念是外来的之外,词的语音形式和书写形式全是汉语自己的——是用汉语自己的造词材料和造词方法创造成的地道的汉语词”(孙常叙1956[2006]:324-326)。此外,高子荣和张应德(1958)、周祖谟(1958)、王力(1980:516)等也都主张意译词不属于外来词。 综观20世纪80年代之前的外来词研究,只有少数学者把部分意译词视为外来词的次类②,学界的主导性意见——亦即正确意见是,将意译词排除在外来词之外。然而,自上世纪八九十年代以来,情况逐渐发生逆转,“外来词”的范围被不断扩大。例如,张永言(1982:95)将“仿译词”列为外来词的三大类别之一,不过张先生的扩大化还是有限度的,他认为:“如果是使用自己语言的构词材料和构词方法创造新词来引进外语词所代表的概念,而这个新词跟相当的外语词的内部形式和形态结构又并不相同,那么这种词就只是一般的新造词而不能算作外来词。例如:火车(train)、轮船(steamer)、飞机(airplane)、自行车(bicycle)。”到熊文华(1996),则将“意译借词”与“音译借词”“音义兼译借词”相提并论,其中就包括“火车”“飞机”这类与外语词结构并不相同的词。我们利用中国知网期刊数据库“哲学与人文科学”子库,在“主题”检索途径下以“外来词”并含“意译”对全部期刊进行精确检索,在2000-2018年时段内共得到278条结果③,据抽样调查,至少有半数论文将“意译词”视为外来词的一种类型;百度百科“外来词”词条也将“纯意译词”与“音译、音译加表意、音译与意译结合、直接借用”并列,视为外来词的五种主要形式之一④。还有不少学者竭力从理论上为意译词的外来身份“正名”,出现了一批论证意译词属外来词的专题论文(例如贺文照2000;戚晓杰2004;孔硕2005;宋扬2006;杜丽丽2009;王浩2012等);有的外来词研究著作也特别申说了将意译词归于外来词的理由(杨锡彭2007:“前言”5-6;赵明2015:20-21等)。 学界在外来词界定的问题上为何会出现歧见?尤其是,对意译词归属的认识怎么会从基本澄明渐趋模糊不清?本文拟着眼于英源外来词及汉英对译词对此进行探讨。之所以着眼于英源外来词及汉英对译词,主要有两点考虑:其一,现代汉语中英源外来词数量最多,且增长速度最快。据刘明月(2014)统计,《现代汉语词典》第5版和第6版共收外来词401个,源于26种语言,其中来自英语的占63.3%;《现汉》第6版新增外来词40个,来自6种外语,其中来自英语的占72.5%。其二,目前对外来词的不当界定主要反映在汉英对译词上,力主意译词属外来词的学者也多是以汉英对译词为依据来立论的。本文所要探讨的问题主要是:“意译词属外来词”的理论误区何在?外来词界定的基本原则是什么?应当根据什么标准、采用何种分析方法来划定外来词的界限?我们希望通过对这些问题的讨论,厘清汉语外来词研究中的是非曲直,准确把握“外来词”的本质属性,建立明确的、具有可操作性的外来词判定方法,从而客观地认识英语对汉语词汇的影响。 二、“意译词属外来词”之说的理论误区 剖析“意译词属外来词”之说的主要理由或论据,我们发现,学界对外来词的不当界定存在两个理论误区。 2.1 误区之一:表达外来概念的词就是外来词 不少学者主张将意译词归于外来词或借词的理由是,意译词所表达的概念是外来的。有学者举“隐形眼镜”(contact lens)为例说,“虽然是用汉语的构词成分按照汉语的构词方式翻译出来的新词,但是这种矫正视力的概念和方式过去我们没有。如果承认‘隐形眼镜’是一种引进的事物,那么它的名称也应该是一个不折不扣的借词”(熊文华1996)。还有学者说,“意译词也是属于外来词的一种,只不过相对于其他类别的外来词来说,意译词的汉化程度相对比较高,汉语成分在意译词中的比例比较大,在外来概念、外来构词材料、外来构词方式三项要素中,只有一项要素是外来的,这不同于其他几种类型的外来词。但并不能因此认为意译词就是汉语自己的词。因为它同汉语自产的词毕竟不同,它有一个非常重要的部分即概念来源于外语”(孔硕2005)。这类观点折射出的观念误区是——只要概念是外来的,表示这个概念的词语就是外来的。 实际上,某个概念是外来的,并不能推导出表达这个概念的词语就一定是外来的。因为,“概念是一种思维的形式,它是由感觉、知觉、表象概括而成的。概念必须有语言材料为其表现形式”(岑麒祥1961)。而承载概念的语言材料不论是词还是词组,都是“音义的结合物”,只有“把外语中具有非本语言所有的意义的词连音带义搬到本语言里来,这种词才是外来词,因为它是把‘音义的结合物’整个的搬了过来”(高名凯、刘正埮1958:8-9)。例如,把英语词“boxing”连音带义借入汉语的“扑克胜”就是一个外来词;而表达相同概念的“拳击”却不是外来词,因为英语中压根就没有  (“拳击”)这样的“音义结合物”,外来“词”从何而言呢?如果只因“拳击”表达的是外来概念,就硬将其说成是外来词,则有悖于概念和词语关系的基本常识。概念和词语并非一一对应的关系,全人类共有的概念(如“人”),不同语言完全可以用自己的词语来表达,汉语为什么不能用自己的词来表达外来概念呢? (“拳击”)这样的“音义结合物”,外来“词”从何而言呢?如果只因“拳击”表达的是外来概念,就硬将其说成是外来词,则有悖于概念和词语关系的基本常识。概念和词语并非一一对应的关系,全人类共有的概念(如“人”),不同语言完全可以用自己的词语来表达,汉语为什么不能用自己的词来表达外来概念呢?陷入“外来概念=外来词”这种理论误区的“意译词属外来词”之说充满矛盾。例如,邹嘉彦、游汝杰(2003)说:“一个新的外来概念输入初期,在不同地区,甚至同一地区往往有两个或多个词语来表达。例如internet共有12个相对应的外来词。”12个所谓“外来词”指“互联网、网际网络、因特网、互联网络、网际网路、国际联网、信息网、交互网、英特网、讯息网、国际网、交互网络”。该文将这种现象概括为“新外来词始生的多元化倾向”。这里的矛盾在于,既然是“新外来词”,就不该是“始生”而是“始入”;既然是“始生”,那就意味着是在汉语内部产生的,而不是外来的。事实上,除了“因特网”和“英特网”属于半音译半意译的混合词(hybrid word)(详见后文)外,其他词都与“外来词”无关,是汉语中产生的新词。又如,赵明(2015:5)说:“意译词的意义是从外语翻译而来的,带有外国或外族的文化特征,其产生明显受了外来事物或概念的影响。意译词不过是从形式上难以找到其外来身份标签,但从语义上可以发现其外来成分资格的一种更隐蔽的外来词。而且意译词和本民族自创的词是有区别的,意译词描述的是外来的概念,但在造词方式上选用汉语语素给外语概念命名。”既然认定是“造词”,是用汉语语素给外语概念“命名”,为什么又把它归入“外来词”?这种自相矛盾实在让人难以理解。 “外来概念”与“外来词”的牵混还表现在香港中国语文学会提出且被一些学者接受的“外来概念词”这个术语上。黄河清(1994)定义了什么是“外来概念词”,并说明提出这一术语是出于怎样的考虑: “外来概念词”,从某种角度讲就是我们平常所说的“外来词”。至于为什么叫“外来概念词”,是出于这样的考虑:“外来词”(或“外来语”)的名称常给人一种错觉,以为这种词的形、音、义均为外来的。将汉语中那些形、义和音、义外来的词称作外来词还情有可原(前者如源自日语的外来词,后者如音译词),因为它们的形、音、义三者中有一半以上是外来的。但若把只是“义”为外来的词(意译词)也称作“外来词”,就有点勉强了,因为这类词的形、音、义三者中已有一半以上是“中式”的了,这种词只能称其为“外来概念词”。而“事物概念为外来的”这一特点又是上述三种词所共有的。所以主持词库建设的人士们认为,用包容性更广的“外来概念词”来取代“外来词”这一名称,是更合理的。 如果把“外来概念词”界定为表示外来概念的词,这个术语倒是可以成立的,但用“外来概念词”取代“外来词”却是不合理的。一方面可能把表示外来概念的外来词(如“扑克胜”)与汉语自造词(如“拳击”)混为一谈;另一方面还会导致某些真正的外来词并不能用“外来概念词”来涵盖,例如,“妈咪”(mammy)、“拜拜”(bye-bye)、“血拼”(shopping)等词表示的事物或概念就不是外来的,汉语中早有表示这些概念的“妈妈”“再见”“购物”,但它们却是真正的外来词。之所以出现这两种情况,说到底,还是由于概念和词语并非一一对应的关系,即,特定的概念并不绑定特定的词语。外来概念既可以借用外语词表达,也可以用本族语自造词表达;本族语原有词语所表达的概念,还可以另外借用外语词来表达。总之,表达外来概念的词未必是外来词,反之,表达本族人原有概念的也未必就是本族语词。 2.2 误区之二:将意译词视为外来词有利于研究文化接触 “每个文化潮流多少都给汉语里留下一些借字,同时汉语也贷出一些语词给别的语言。对于这些交互借字仔细加以研究,很可以给文化的历史找出些有趣解释”(罗常培1950/1989:18)。抱持这种研究理念和旨趣,在中国文化语言学开山之作《语言与文化》中,罗常培先生特设专章“从借字看文化的接触”,为研究语言和文化的关系开辟了新的路向。可遗憾的是,罗先生虽然将“借字”界定为“一国语言里所羼杂的外来语成分”(同上),但在借字分类及借字举例中却没有守住这一界定,使“借译词”和“描写词”阑入其中(见本文注②)。 近年来,不少学者在语言与文化关系的研究中既受罗常培学术思想的启迪,同时也受到其外来词宽泛界定的影响。他们主张,“以更广阔的视野来看待外来词,不仅以语言学的视野,而且也以社会和文化的视野来研究来自外语的词汇,不管它是语音上的借用或是语义上的借用。例如认为‘摩托车’‘火车’都是外来词。从这个观点出发就不必考虑外来词与外语原词在语音上是否相同或相似,这样做有利于研究语言与文化更广泛的关系”(邹嘉彦、游汝杰2003)。认为,“忽略意译外来词和本族语词汇之间的差别,把它们与汉语固有词汇等同,是一种简单粗略的做法。这种做法人为地割裂意译外来词与相应的外语和外来文化之间的天然联系,不利于意译外来词文化内涵意义的挖掘和解释,也不利于客观真实地揭示汉语发展变化过程中所受到的来自外国语言和外国文化的影响”(贺文照2000)。在这些学者看来,似乎只有将意译词视为外来词,才有利于循此研究文化接触或汉语受外语外国文化的影响,这实在是一种误解。 通过词汇现象研究文化接触或外语影响有多种途径,词语的来源只是其中之一。对于那些并非来源于外语的本族语词,也完全可以从其产生的背景、缘由或命名理据、词语结构等方面探索文化接触或外语影响。罗常培先生就曾举过这样一个例子:“中国的瓷器最初是16世纪的葡萄牙人带到欧洲去的。他们不像英国人那样含糊的叫‘中国货’,而特别取了一个名字叫它porcellana,意思就是‘蚌壳’,他们把那光润乳白的质地比作螺甸那样可爱”(罗常培1950[1989]:40)。这一实例表明,通过考察文化接触,可以研究反映异文化元素的造词现象;反之,通过考察词语产生的缘由,也可以看到异文化的影响。再如,现代汉语新词语中,有很多复合词的构词语素及结构与英语复合词相对应,例如,“死线:deadline”“零容忍:zero tolerance”等,从中可以看出汉语构造新词时受到英语对应词的词义结构或命名理据的影响,但这并不代表“死线”“零容忍”等意译词是外来的或借来的。学术研究要实事求是,一码归一码,不能心存只有外来词才与文化接触或外语影响有关的执念,非要先给意译词戴上一个“外来词”的帽子,然后推论这是文化接触的结果或受到外国语言文化的影响。这种做法属于人为制造虚假前提,是违背逻辑推理规则的。 从文化接触视角力主汉语意译词是外来词的学者还有一种不当认识,以为指称异文化现象和物品的词就是外来词。他们说,“根据外语词的意义创造的新词是纯粹的意译词,是汉化程度最高的外来词,也是最不好辨认的外来词。如:tennis网球;dictator独裁者;robot机器人;dollar美元等。有人认为它们不属于外来词,可是它们中多数分明是指的异文化中或与异文化有关的现象和物品。本文认为它们属于外来词,因为,从词源上讲它们来自外语,从功能上讲它们确实是外来文化的传递者”(杜丽丽2009)。这种认识误区的根源在于,把外来文化传入与外语词语借入混为一谈,把物源与词源混为一谈。实际上,在文化接触的过程中,异文化中事物、礼俗或事件等的传入,并不一定伴随表示异文化元素的源语(source language)词被借用,Thomason(2001[2014]:80-82)就讨论过“词汇非借用”(lexical non-borrowing)现象。他说,蒙大拿州讲撒利希语(Salish)的人倾向于用母语成分为新进入其文化的事物构造新词。例如,  (automobile,汽车),字面义是“皱巴巴的脚”——这个名称来自汽车轮胎在地面上留下的痕迹——完全是由本土的撒利希语语素构成的:p′i-是简化的词根重复形式,p′úy是词根,意思是“皱纹”, (automobile,汽车),字面义是“皱巴巴的脚”——这个名称来自汽车轮胎在地面上留下的痕迹——完全是由本土的撒利希语语素构成的:p′i-是简化的词根重复形式,p′úy是词根,意思是“皱纹”, 是意思为“脚”的后缀的变体。讲内兹珀斯语(Nez Percé)的人也有同样的习惯,例如,内兹珀斯语表示“电话”(telephone)的词是cewcew′in′es,字面意思是“一个供耳语用的东西”(a thing for whispering),也是由本族语的语素构成的。我们确信这两个词是这两种语言新创造的词,因为汽车和电话是近来文化上的新发明,而不是传统项目。但是,尽管这些事物肯定是从盎格鲁文化中借入的,可表示这些事物的词却完全是本族语的,不论是在形式上还是在字面意义上(Thomason 2001[2014]:80,笔者译)。Thomason的分析非常清楚,准此以观,汉语中的网球(tennis)、独裁者(dictator)、机器人(robot)、美元(dollar)等都属于“词汇非借用”,例如,英语中的“robot”源自捷克语“robota”,意思是“苦力”“奴隶”,而“机器人”是由两个汉语语素构成,字面义是“像人的机器”,在形式和字面义上都与英语词无关,根本不属于外来词。 是意思为“脚”的后缀的变体。讲内兹珀斯语(Nez Percé)的人也有同样的习惯,例如,内兹珀斯语表示“电话”(telephone)的词是cewcew′in′es,字面意思是“一个供耳语用的东西”(a thing for whispering),也是由本族语的语素构成的。我们确信这两个词是这两种语言新创造的词,因为汽车和电话是近来文化上的新发明,而不是传统项目。但是,尽管这些事物肯定是从盎格鲁文化中借入的,可表示这些事物的词却完全是本族语的,不论是在形式上还是在字面意义上(Thomason 2001[2014]:80,笔者译)。Thomason的分析非常清楚,准此以观,汉语中的网球(tennis)、独裁者(dictator)、机器人(robot)、美元(dollar)等都属于“词汇非借用”,例如,英语中的“robot”源自捷克语“robota”,意思是“苦力”“奴隶”,而“机器人”是由两个汉语语素构成,字面义是“像人的机器”,在形式和字面义上都与英语词无关,根本不属于外来词。综上,陷入“表达外来概念的词就是外来词”和“将意译词视为外来词有利于研究文化接触”这两大理论误区,其后果是对外来词本质属性的漠视和外来词范围的扩大化。因此,只有澄清这两个理论误区,才能为科学地探求外来词界定的原则和方法扫除认识障碍。 三、外来词界定的基本原则与分析标准 “loan word”中的“loan”意思是“借”,“loan word”译为“借词”或许比译为“外来词”更为妥帖。词语的借用通常是在翻译过程中发生的。在将一种语言信息转变为另一种语言信息时,若无合适的词用来对译源语词,往往会连音带义地借用源语词。若源语和译语都是使用拼音文字的语言,那么,借入词语的形式是不是表音的,通常不会特别强调,因为源语和译语的字母都是用来记录音位或音节等语音单位的,都是表音的。但汉语借用英语等西方语言的情形就不一样了。汉字记录的是词或语素,通常情况下,每一个汉字都是有意义的,在翻译过程中,当连音带义地借用源语词时,汉字不再对应词或语素,不再有意义,而只是作为一个表音的符号来使用,这完全背离了汉字的功能,势必会引起汉语者的格外关注。大概正是为了强调这样的汉字是用来表示所借词语之音的,中国学者就类比“意译”(或“义译”)造出“音译”这个词。 “音译”作为类比构词的产物,与原词“意译”存在着词义不对应。张博(2007)发现,类比词与原词之间大多有严格的词义对应,即便有个别类比词与原词的词义不对应,也都比较细微,主要体现在词义的侧重点不对应,或词义范围的广狭不对应。然而“音译”与“意译”的词义不对应却属特例,不是微殊,而是迥异,因为,所谓“音译”根本就不是“译”。 什么是“译”?《礼记·王制》:“五方之民,言语不通,嗜欲不通。达其志,通其欲,东方曰寄,南方曰象,西方曰狄鞮,北方曰译。”《说文解字》:“译,传四夷之语者。”《礼记》和《说文》“译”的释义模式基本一致,都凸显的是“译”的动作(通达传递)和对象(四方异族的志欲言语)这两个语义要素,而隐含了动作的工具。用什么来通达传递四夷之语呢?孔颖达的释义中有所呈现。《礼记·王制》孔疏曰:“译,陈也,谓陈说外内之言。”用来传达解说外族语言的工具是“内”,即本族语言。孔颖达用“陈说外内之言”这一简短释语,精准概括了“译”的本质——“译”就是用本族语言把外族语言的意义表达出来,或用外族语言把本族语言的意义表达出来。 音译为什么不是“译”呢?首先,音译的工具不是本族语言,如,用“扑克胜”音译boxing,“扑克胜”并不是汉语中的语言成分,而是用以记音的文字符号;其次,音译不能把外族语言的意义表达出来,“扑克胜”是何意,从字面来看完全看不出来。因此说,音译是把作为“音义的结合物”的外语词整个地搬入汉语,属于典型的语言借用,而不属于语言之间的翻译。 尽管“音译”不属于“译”,但它与“意译”一样,都是在翻译过程中发生的。“音译”是翻译中无词可译,临时用汉字做记音符号而产生的词语借用⑤。“意译”大多是用汉语中已有的词对译外语词,这种情况与“音译”泾渭分明;但是,在无词可译的情况下,临时用汉语语素构造出一个新词来表达源语词意义,这就与“音译”有了一定的相关性,即,音译和造词意译都是解决汉语词汇空缺(lexical gap)的手段,音译词和新造意译词都是用以弥补汉语词汇空缺的产物。正是由于新造意译词在弥补词汇空缺方面与音译词相关,于是,在不少学者的观念中,音译和造词意译不再泾渭分明,新造意译词似乎成了汉语词与外来词之间的模糊地带,致使汉语学界在如何界定外来词的问题上聚讼不已。 怎样才能划定外来词的界限呢?以上分析显示,外来词界定必须坚持一条基本原则——分清“译”与“借”。前辈学者早就提出“译”“借”两分,胡以鲁(1913[2014]:125)区分“译名”与“借用语”、孙常叙区分“借词”与“译词”,都是这一主张的体现。但前人对二者的剥离往往并不十分彻底,例如,孙常叙(1956[2006]:316)说:“外来语词有两种:在外来语词汇里,有些词是直接从别的民族语言借来的,基本上照样使用,这是借词獉獉;有些词是经过汉语的翻译,用汉语的造词材料和方法,把它改造成我们民族语言——汉语的新词,这样的是译词獉獉。”一方面说“译词”是汉语的新词,一方面又把“译词”与“借词”都作为“外来语词”的次类,这就使“译”与“借”陷入藕断丝连的纠葛。要彻底了断“译”“借”纠葛,就必须在充分认识“译”的本质特征的基础上从两个方面来衡量:1)用什么对应外语词?用汉语的词或语素对应是“译”,用汉字的音对应是“借”;2)外语词的对应物从字面上看能否表达外语词的意义?能表达外语词意义的是“译”,不能表达外语词意义的是“借”。只有“借”的词才是外来词,可以用来“译”的词不论是汉语已有还是新造都不是外来词。这两点是坚持“译”“借”两分原则的分析标准。 然而,汉语外来词并不是匀质性的词语类聚,其内部情况较为复杂,有时无法依据“译”“借”两分的原则将其划然分开。因此,还需要根据外来词界定的基本原则和分析标准,在以往研究的基础上探寻更为细致的具有可操作性的外来词判定方法。 四、基于词汇借用等级的外来词判定方法 Thomason(2001[2014]:70-71)将语言的借用由低到高概括为四个借用等级(Borrowing scale):1)只有非基本词汇被借用;2)功能词和少量的结构借用;3)基本词汇和非基本词汇均有借用,中度的结构借用;4)继续大量借用各类词汇,大量的结构借用。Thomason着眼于整个语言系统各类要素的借用情况构建了这个语言借用等级,若我们聚焦于词汇,则不难发现词汇的借用也是有层级的。不同的是,语言的借用等级主要是由语言接触的强度和借用成分的种类及借用程度决定的,而词汇的借用等级则与译借方式相关。因此,我们有必要先对以往外来词研究涉及的英语词语的译借方式做梳理和补充,然后根据“译”“借”分析标准确定不同译借方式的借用等级,对分属不同借用等级的词语进行定性,进而明确外来词的范围。汉语译借英语词语的主要方式有以下10种⑥:  “借用原形式”中的CEO、VIP这类词进入汉语,属于不加任何改变地直接使用外语词,外语词在读音、意义及书写形式上完全保持原貌,其借用等级无疑是最高的。 “字母+音译、音译、音意兼译”都属于把外语词“连音带义搬到本语言里来”,只是在书面上用了汉字来记录外语词的语音。由这三种译借方式而来的词语可统归为借词,其借用等级也很高,仅次子“借用原形式”。 经由“字母+意译、半音译半意译、字母+类名、音译+类名”这四种译借方式而来的词语,在结构上有共同之处:一个构词成分是汉语的(“意译”和“类名”部分),另一个构词成分是外来的(“字母”和“音译”部分)。在词法学中,有一个成分来自不同语言的复合词或派生词被称为“混合”(hybrid)(Bussmann 1996[2000]:212),据此,这四种词都属于混合词。混合词的构词成分一半是本族语的,一半是外来的,从整词来看,借用等级较低。 前文已述,所谓“意译”就是用本族语言把外族语言的意义表达出来,是纯粹的“译”,根本谈不上借用。至于“直译”,如果用“译”“借”两分的标准来衡量,也不属于借用。首先,直译不是用汉字的音去对应外语词,而是用汉语的词或语素对应外语词,如用“黑”“名单”两个词对应英语的blacklist;其次,对应外语词的语言成分从字面上看能表达外语词的意义,如“黑名单”从字面上大体能表达blacklist的意义,即“组织或政府认为不可接受和必须避免的人员、公司、产品或国家的名单”⑦。 关于直译,还有两个需要讨论的问题。一是有学者称直译为“仿译”,认为“仿译”是“保留外语词的形态结构和内部形式不变、用自己语言的材料逐‘字’(词、词素)翻译过来”(张永言1982:95)。所谓“逐字翻译”恰恰是直译的特点。如果着眼于“保留外语词的形态结构和内部形式”而用“仿译”之名也未尝不可,但需要明确的是,保留原词结构并不一定意味着“借用”原词的结构,因为,在一般情况下,直译词语的结构形式也是汉语自身就有的结构形式。例如,“黑名单”保留了blacklist的形名偏正结构,可形名偏正结构是汉语本来就有的结构,如“黑户、黑店、黑市、黑话、黑社会”等都是形名偏正式复合词。从这一点来说,有学者将“仿译词”译为syntactic loan(Masini 1993[1997]:154)似嫌名实不符,因此,本文选择“直译”(literal translation)而未用“仿译”。二是有学者认为,“热狗(hot dog)”“水门(Watergate)”之类直译词应算作外来词,因汉字“热”和“狗”、“水”和“门”虽各有其本身含义,但当它们译自外语组合成“热狗”“水门”后,就不能像有些汉语新生复合词那样望字生义为“热的狗”“水之门”,它们的含义完全决定于外语原词所指及其背景典故(张德鑫1993)。我们认为,这类直译词依然是用汉语的语素逐一对应外语词的构词语素,并非把汉字作为表音符号来承载原词的意义。至于无法由语素义通达词义,原因在于,这些词在英语中也是有特殊词源或语义不透明的,如“热狗”据说来源于一张漫画上的讹写⑧,“水门”本指水门大厦,是美国尼克松总统时期政治丑闻“水门事件”(Watergate scandal)的发生地,本身也与“水”(water)和“门”(gate)无关。因此,从本质上来说,“热狗”“水门”之类词还是来自“译”而不是“借”,所不同的是,译出的只是原词的字面义而不是概念义。 综合以上分析,我们将10种译借方式的借用等级由高到低划分为4个等级,借用度最高的为三级,最低的为零级;将分属4个借用等级的译借词语分别定义为外语词(foreign word)、外来词(loan word)、混合词(hybrid word)和汉语词。4个借用等级与10种译借方式、4类词语的对应关系如下表所示:  本文认为,广义的“外来词”只应包括属于三级借用的外语词和属于二级借用的狭义的外来词。 以往研究已在一定程度上注意到外来词借用方式与借用程度之间的关系。邵敬敏(2000)提出“广义外来词”和“狭义外来词”的概念,“广义外来词”包括“全部音译词”“音意半译词”“音译添意词”“音义兼译词”“汉外混合词”“借形词”“意译词”“直译词”等八种类型,其中“全部音译词”及“音意半译词”“音译添意词”“音义兼译词”“汉外混合词”等5类属“狭义外来词”,该文认为,只有“狭义外来词”才可以算作真正的外来词。王天润(2011)认为:“在汉语外来词范畴中,谐意音译词处于中心区域,拼音借形词、意译词和仿译词处于边缘地带,是边缘外来词。”不论是对“广义/狭义外来词”的界定,还是“中心/边缘外来词”的区分,都反映出对词语借用程度的认识,对我们探讨不同译借方式的借用等级有所启发。然而,这种两级划分过于粗疏,不能客观反映外来词的借用等级,也未能合理划定外来词的范围,其主要问题在于:其一,不论名之为“广义外来词”还是“边缘外来词”,毕竟把“意译词”“直译/仿译词”圈在“外来词”的范畴之内,这是不合理的;其二,明知“汉外混合词”是由“外文字母加上汉字混合构成”(邵敬敏2000),而将其归入“狭义外来词”是不合逻辑的,犹如企业有外资、中资、合资之分,不能因为合资企业有外国投入的资本就将其划入外资企业。从词源上说,混合词既非纯粹“外来”,又不完全是汉语自造的,而是他源和本源语言成分相结合的产物,是具有独立地位的一类词语。 随着全球化的发展和我国坚定不移推动全方位对外开放,中华文化与世界其他民族文化的交流互鉴更加广泛,作为文化载体和交流工具的语言发生着日新月异的变化,尤其是动态性、开放性最强的词汇子系统发展速度更快。面对大量产生的新词语,如何科学地界定外来词,合理划定外来词的界限,成为一个亟待回答的问题。 本文针对近几十年来学界普遍存在的“意译词属外来词”这种观点,剖析了其背后的理论误区。在此基础上指出,外来词界定应当坚持“译”“借”两分的基本原则,并从“译”的本质特征出发提出区分“译”“借”的两条分析标准,据此全面分析了汉语译借英语词语的10种译借方式的借用等级,构建出借用程度由高到低的一个等级序列,即:外语词>外来词>混合词>汉语词。认为广义的“外来词”只应包括外语词和狭义的外来词,混合词中既然有本源语言成分,就不能简单地归入外来词,它是具有独立地位的一类词语。至于“意译词”和“直译词”,都与词语的借贷无关,是汉语词。 当然,不容否认的一个事实是,直译词和新造意译词是受外语的影响而产生的新词,但造词受到的触发或影响与从其他语言借贷词语是性质不同的两回事,可以说,这关系到汉语社团词语创造的“知识产权”。连对汉语外来词做过专题研究的西方学者都认为,“仿译词是指:根据外语词语的语素或句法结构而  ”(Masini 1993[1997]:154)(着重号为笔者所加),作为中国人,我们有什么理由把汉语自造词语的“专利”拱手相让于外语?希望本研究有助于促使学界客观估量英语对汉语的影响,充分认识汉语词汇的发展规律和汉语社团的语言创造力,积极肯定汉语的创新结果,增强汉语学界和汉语社团的文化自信。 ”(Masini 1993[1997]:154)(着重号为笔者所加),作为中国人,我们有什么理由把汉语自造词语的“专利”拱手相让于外语?希望本研究有助于促使学界客观估量英语对汉语的影响,充分认识汉语词汇的发展规律和汉语社团的语言创造力,积极肯定汉语的创新结果,增强汉语学界和汉语社团的文化自信。文章初稿曾在《中国社会科学》编辑部与北京语言大学联合主办的“第六届中国语言学研究方法与方法论问题学术讨论会”(2017年4月21-23日,北京语言大学)和中国语言学会第十九届学术年会(2018年11月10-12日,中山大学)报告,其基本观点得到杨亦鸣先生、石定栩先生等多位与会专家的认同,并得到不少有启发性的建议。谨致谢忱。 ①史有为(2004:4)说:“中国学术著作中最早使用的是‘外来语’,但后来用得较多的却是‘借词’。然而‘借词’与‘介词’同音,在口头表达时常引起不必要的麻烦,因而当‘介词’取代‘前置词’而广泛使用时,‘外来词’或‘外来语’这些译名就逐渐占据优势。”鉴于这组术语中目前最通行的是“外来词”,本文一般情况下使用“外来词”指loan word,引用时则沿用原文或原著使用的术语。 ②例如,罗常培(1950[1989]:29-31)的“借字”中包括“自我实现”(self-realization)之类“借译词”和“胡椒”“番茄”“洋火”之类的“描写词”,郑奠(1956)将“义译”(如“马力”“蜜月”)列为汉语吸收外语词汇的方式之一。 ③2018年10月22日检索。 ④见https://baike.baidu.com/item/%E5%A4%96%E6%9D%A5%E8%AF%8D/3726571?fr=aladdin#1_1。 ⑤因此,刘正埮等将“音译词”译为“loan words”(见《汉语外来词词典·序》(1984)第8页);意大利学者马西尼也提到,在日本,“外来词”是指来自外语的音译词(Masini,1993[1997]:154)。 ⑥由于是对以往外来词研究所涉译借方式的梳理和补充,故多沿用学界的常用术语或提法。 ⑦(英)霍恩比著,石孝殊等译:《牛津高阶英汉双解词典》(第6版),商务印书馆,2004年,第158页。 ⑧详见https://baike.baidu.com/item/%E7%83%AD%E7%8B%97/3592?fr=aladdin。 原文参考文献: [1]岑麒祥1961《论词义的性质及其与概念的关系》,《中国语文》第5期. [2]杜丽丽2009《从文化接触的视角看汉语中的意译外来词》,《濮阳职业技术学院学报》第6期. [3]高名凯、刘正埮1958《现代汉语外来词研究》,北京:文字改革出版社. [4]高子荣、张应德1958《意译词是外来词吗》,《语文学习》3月号. [5]贺文照2000《汉语意译外来词归属问题探讨》,《安庆师范学院学报》(社会科学版)第3期. [6]胡以鲁1913《国语学草创》,太原:山西人民出版社,2014年. [7]黄河清1994《香港中国语文学会筹建汉语“外来概念词词库”》,《辞书研究》第2期. [8]孔硕2005《关于意译词问题的一点看法》,《山东行政学院山东省经济管理干部学院学报》第5期. [9]刘明月2014《〈现代汉语词典〉(第5、6版)外来词研究》,辽宁师范大学硕士学位论文. [10]刘正埮、高名凯、麦永乾、史有为编1984《汉语外来词词典》,上海:上海辞书出版社. [11]罗常培1950《语言与文化》,北京:语文出版社,1989年. [12]吕叔湘1942《中国文法要略》,载《吕叔湘文集》(第一卷),商务印书馆,1990年. [13]戚晓杰2004《意译词类型归属之我见》,《新疆师范大学学报》(哲学社会科学版)第2期. [14]邵敬敏2000《香港方言外来词比较研究》,《语言文字应用》第3期. [15]史有为2004《外来词:异文化的使者》,上海:上海辞书出版社. [16]宋扬2006《外来词的范围及定义之我见》,《吉林师范大学学报》(人文社会科学版)第4期. [17]孙常叙1956《汉语词汇》,长春:吉林人民出版社. [18]王浩2012《意译词归属问题研究》,《辽宁广播电视大学学报》第2期. [19]王力1980《汉语史稿》(下册),北京:中华书局. [20]王天润2011《汉语外来词范畴试探——从外来词语言文化二重性看汉语外来词的范畴》,《河南师范大学学报》(哲学社会科学版)第4期. [21]谢晓红、姚建华2002《浅析汉语词汇中英语借词的引入和翻译》,《闽西职业大学学报》第2期. [22]熊文华1996《汉语和英语中的借词》,《语言教学与研究》第2期. [23]杨锡彭2007《汉语外来词研究》,上海:上海人民出版社. [24]张博2007《反义类比构词中的语义不对应及其成因》,《语言教学与研究》第1期. [25]张德鑫1993《第三次浪潮——外来词引进和规范刍议》,《语言文字应用》第3期. [26]张永言1982《词汇学简论》,武汉:华中工学院出版社. [27]赵明2015《明清汉语外来词史研究》,厦门:厦门大学出版社. [28]郑奠1956《现代汉语词汇规范问题》,载现代汉语规范问题学术会议秘书处编《现代汉语规范问题学术会议文件汇编》,北京:科学出版社. [29]周祖谟1958《词汇和词汇学》(下),《语文学习》11月号. [30]邹嘉彦、游汝杰2003《当代汉语新词的多元化趋向和地区竞争》,《语言教学与研究》第2期. [31]Bussmann,Hadumod.1996.Routledge Dictionary of Language and Linguistics,translated and edited by Gregory P.Trauth and Kerstin Kazzazi.London and New York:Routledge.(《语言与语言学词典》,北京:外语教学与研究出版社,2000年). [32]Masini,Federico.1993.The Formation of Modern Chinese Lexicon and Its Evolution Toward a National Language:The Period from 1840 to 1898.Rome:University of Rome.《《现代汉语词汇的形成——十九世纪汉语外来词研究》,[意]马西尼著,黄河清译,上海:汉语大词典出版社,1997年) (责任编辑:admin) |