安提戈涅的辉煌之美(2)

http://www.newdu.com 2025/12/17 09:12:39 《文学评论》2020年第2期 马元龙 参加讨论

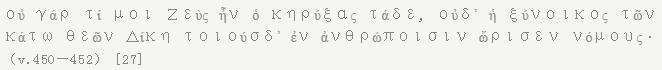

二 物与死亡欲望 安提戈涅的任性要从她自身去解释。依据希腊文的《安提戈涅》,拉康发现剧中有一个术语反复出现:“这个术语位于《安提戈涅》整出戏剧的中心,业已重复了二十次,鉴于这个文本是如此简短,听起来似乎被重复了四十遍,当然,人们还是没有把它读出来:ατη (atè)。”[13]埃特(Atè)是希腊神话中的伤害女神,她专门引诱迷惑人们,使他们头脑发热,处于愚蠢、分心或者执迷不悟的状态,从而做出最终有损自己的蠢事。的确,人们遭受悲惨的厄运,往往是因为愚蠢或者受到引诱,但安提戈涅不是这样,她的毁灭是她超越埃特的主动选择,是知其不可为而为之的九死而犹未悔,而非源于无知和莽撞的咎由自取。比如歌队在第二次幕间合唱中两次以暗喻的方式吟唱了安提戈涅的行为超越了埃特的蒙蔽和诱惑。其一是:“现在和将来,正像在过去一样,这规律一定生效:人们的过度行为会引起灾祸。”[14](v.610—614)罗念生的译文准确再现了歌队对安提戈涅的判断:她的灾祸是由她的过度行为引起的,而非源于蒙蔽。不过也有不足之处,因为他遗漏了“至福一定会引起灾祸”这个重要的含义。通行的几个英译本则没有这个问题,以不同形式传达出了这层含义。不过“至福一定会引起灾祸”,也不能从通常的寓意去理解,仿佛歌队想要讽喻世人祸福相倚的哲理。歌队决没有这个意思,因为从语境来看,安提戈涅并没有什么从天而降的好事。在此至关重要的是,必须将“过度行为”与“至福”统一起来。表面上看,“过度行为会引起灾祸”与“至福会引起灾祸”是两种截然不同的翻译,似乎其中必有一方是错误的。然而借助拉康的解释,我们会发现这两种翻译各有道理,因为安提戈涅之所以会做出“过度行为”,乃是由于她想追求她的“至福”。但是,这“至福”或者“极乐”不是别的,而是随后这几行歌词所唱的“邪恶”和“坏事”:“明哲之士曾经有言:对于神要摧毁的人来说,邪恶的东西反而美好(坏事会被当作好事);他们即将遭到厄运,只不过暂时还没有灾难罢了。”[15](v.621—625)安提戈涅为什么会把邪恶当作美好,把坏事当作好事?莫非她受到了埃特的蒙蔽?恰好相反,拉康认为,这其实证明她超越了埃特。因为超越了埃特,常人眼中的邪恶对她来说却是美好的,常人避之唯恐不及的坏事对她来说却是求之不得的好事。是以拉康说:“超越埃特(Εκτοζ αταζ)在剧本中具有超越界限的意义。正是围绕这个见解,歌队在那一刻开始歌唱,其方式与它说人走向埃特(προζ αταζ / toward Atè)相同。就此而言,希腊语的整个介词体系非常重要且非常具有意味。正因为人把邪恶当作美好,正因为某种超越了埃特界限的东西变成了对安提戈涅来说美好的东西,她才走向埃特。”[16] 安提戈涅的毁灭是她超越埃特的自主选择,正如安提戈涅对伊斯墨涅所说:“你愿意生,我愿意死。”(v.555)这一点完全为歌队所知,所以歌队不断重复说安提戈涅已经超越了埃特。一个超越了埃特的人,一个向着火坑义无反顾纵身扑出的人,必然是一个越过了正常界限、迥异于常人的人。伊斯墨涅对此看得很清楚,所以她说:“你走得太远了,我为你感到害怕。”(v.82)正是在这个意义上,拉康说:“安提戈涅的谜就是这样向我们呈现的:她是没有人性的。”[17]说她“没有人性”,是因为从人之常情来看,她的选择是不可思议的,因而让人无法认同,更无法效仿。所以,在安提戈涅振振有词地向克瑞翁声明自己的理由以及自己从容赴死的决心之后,歌队不失时机地哀唱道:“这个女儿天性倔强,是倔强的父亲所生;她不知道向灾难低头。”在第四场,歌队再次对安提戈涅说:“你倔强的任性害了你。”(v.875)“倔强”(ωμοζ)这个词语,鲁斯·费恩莱特和罗伯特·利特曼的英译本译为wild(野蛮,狂野),瑞吉纳德·吉布森和查尔斯·赛戈尔的英译本译为fierce(凶猛,狂热)。拉康认为,“这个词(ωμοζ)最好被译为‘不屈不挠’。它的字面意思就是指某种难以文化的东西,未开化的(raw)东西。当用raw来形容吃生肉的人时,这时的raw最接近其意思。这就是歌队的观点”[18]。不管将我们将ωμοζ翻译为“狂野”还是“狂热”,抑或“不屈不挠”,这个词语都表明安提戈涅的行为已经完全超越了埃特的引诱和蒙蔽,是她一意孤行的选择。 然而拉康真正想说的是,安提戈涅执意为波吕涅克斯举行葬礼,不仅不是为了捍卫神的法律,甚至也不是为了捍卫象征秩序为后者赋予的基本权利。对法律的真正服从必须是一种被动的服从,一种不得不服从的服从。法律的强迫性和伤害性就来源于此。任何对法律的自愿服从和绝对服从必然不是对法律本身的服从,而是对主体自己欲望的服从。当安提戈涅执意为波吕涅克斯举行葬礼时,她所服从的并非法律,而是她自己的欲望。是以拉康说:“正因为她在此走向了埃特,甚至是超越了埃特的界限,歌队才对安提戈涅产生兴趣。它说她是通过她的欲望违反埃特的界限的人。埃特不是αμαρτια(hamartia),也就是说,不是什么过失或者错误,它与做出某种愚蠢的事情无关。”[19] 但在第四场,当安提戈涅即将被押送进活埋她的石室之中去的时候,这个无比倔强、冥顽不化、“非人”的悲剧英雄突然泪如雨下,为自己还没有听过婚歌、进过新房,享受过人世的快乐就被活埋进石室,爆发出令人震撼的长篇控诉(v.806—920)。这些控诉似乎与她此前决然不顾的一意孤行截然对立,亚里士多德认为它们证明了安提戈涅此前的行为受到了埃特的蒙蔽,现在终于感到恐惧和懊悔。在拉康看来,“这是一种荒谬的曲解,因为从安提戈涅的观点来看,只有从那个界限之处——在那里她的生命已经失去了,在那里她已经到了生存的另一边——生命才能被接近,被经历,或者被思考。但从那个地方,她可以将生命当作某种业已失去的东西来看待和经历”[20]。拉康认为,安提戈涅此刻的哭诉与她此前的行为绝不对立,因为这哭诉表现的并不是后悔,而是对自己生命的哀悼。对她来说,石室不是一个空间,而是一个界限,生死之间的界限。这个界限划分了生死,但它既不属于生命,也不属于死亡。所以她才会说:“我既不是住在人世,也不是住在冥间,既不是同活人在一起,也不是同死者在一起。”(v.850—851)但我们同时也可以说,这个界限既是死亡之地,也是生命之所。它是生死的零度。正因为她位于这个界限之处,她才能经历和思考她的生命。如果她一直活着,她不可能哀悼自己,如果她已经死了,她也不可能哀悼自己。安提戈涅的悖论就在于此:只有位于生死的零度,只有在生命即将失去而又尚未失去之际,她才能经历和思考生命。因此,安提戈涅的哀悼不是亚里士多德意义上的怜悯与畏惧,怜悯与畏惧的内核是忏悔,为自己的过失忏悔,但我们知道,安提戈涅对自己的所作所为没有丝毫忏悔,更不曾对死亡感到丝毫畏惧。 《安提戈涅》这出悲剧,安提戈涅这个悲剧英雄,其核心不是法律,而是欲望。这是一种什么欲望?当然就是死亡欲望。这种死亡欲望当然最纯粹地表现在她的行动中,但在她与伊斯墨涅和克瑞翁的对话中也无处不在。其中最直截了当的表达出现在她与伊斯墨涅的最后对话中:“你愿意生,我愿意死。”(v.555) 拉康之所以在其探讨精神分析学的伦理学这期研讨班中将《安提戈涅》作为一个核心文本,正是因为安提戈涅这个两千年前诞生的悲剧英雄完美地再现了他对超越了大他者(语言)的纯粹欲望,即死亡欲望,所做的深刻思考。对拉康(和弗洛伊德)来说,主体化的关键乃是俄狄浦斯情结:必须以父亲的名字压抑母亲的欲望,从而将幼儿带出母子合而为一的想象界,使其进入由父亲的法律主导的象征秩序。就此而言,乱伦禁忌乃是一种象征阉割,是语言能指对实在的切割。没有这种能指切割,幼儿将滞留于母亲的欲望,永远不能成为一个正常的主体。当然,主体必须接受这种表意切割,因为这是一个要钱还是要命的伪选择。那被语言(象征秩序)切割掉的东西是什么呢?就是能完全满足作为力比多存在(libidinal being)的我们的物(Thing)[21]。在进入象征秩序之前,前主体之所以有一种无所欠缺的满足感,就是因为它在想象中体验了与物为一的极乐。经受表意切割之后,主体的欠缺再也不能由物来填补,物已经被大他者切割掉了,作为弥补,大他者(语言)为主体提供一个又一个的能指来填补。所以拉康说“人的欲望就是一个换喻”[22]。也就是说,主体不再通过拥有物获得满足,而是通过迎合大他者的欲望获得满足,把大他者的欲望当作自己的欲望。故此拉康说:“人的欲望就是大他者的欲望。”[23]总之,经过表意切割之后,快乐原则抑制了死亡冲动,快乐(pleasure)取代了快感(jouissance)。与人们对快乐原则的通常理解不同,甚至与弗洛伊德的理解不同,拉康认为,快乐原则并不是一种放纵不羁的原则,它本身就是对享乐的限制。作为一种法则,快乐原则不是推动主体尽情享乐,而是要求主体尽可能少地享乐。在快乐原则的支配下,主体仍然服从象征命令,仍然停留在象征秩序之中,他获得的快乐是象征秩序允许的快乐,因为他那被满足的欲望本质上是大他者的欲望。对快感的禁止本质上内在于象征秩序,进入象征秩序的条件就是放弃快感。是以基泽尔指出,“对拉康来说,快乐经济的策略在于,我们在实在层面上所‘是’的那种不可承受的欠缺被能指层面的欠缺替代了,能指的工作就是在欠缺的基础上展开的。不可能的真实欠缺被一种操作性的语言性的欠缺替代了。这就是说,人类的‘自己’仅仅作为某种能够被这些能指代表的东西而存在,而不是真的‘在场’。因此才有拉康的这个论题:‘我是他者。’作为一个真实的存在,它‘总是死了’,因为它总是已经消失在了能指链之下。用《安提戈涅》的隐喻来说就是,主体严格说来总是被‘活埋’了”[24]。 如果将人的本质定义为一种力比多存在,那么经过表意切割之后,人其实已经死亡,因为他/她的生存只能在象征秩序或者能指链中展开。正如基泽尔所说:“作为一个真实的存在,人总是已经‘死了’。这一思想位于拉康主体思想的核心深处。一旦成为主体,即能指的运送者,人就丢掉了他们真实的存在,并只能凭借代表他们的能指生活。”[25]安提戈涅对伊斯墨涅说:“你还活着,但我的生命早就已经结束了。”(v.559—560)安提戈涅为什么说自己早就已经死了?不是因为她早就存了必死之心,而是因为她清楚,被迫接受克瑞翁的法律,生活在克瑞翁的统治秩序下,这种生活对她来说虽生犹死。 主体虽然经受了表意切割,但他/她不会因此彻底放弃对物的追求,他/她仍然企求与物为一的极乐。所以他/她总是试图打破为他/她的享乐施加的禁令,也就是说,他/她总是试图“超越快乐原则”[26]。为了尽可能多地获得享乐,主体总是试图突破快乐原则,但其结果不是更多的快乐,而是痛苦,因为主体所能承受的快乐总是有限的。超越这个限度,快乐就变成了痛苦。拉康所说的快感就是这种痛苦的快乐。主体从症状中获取的就是这种痛苦的快乐。突破象征秩序,超越快乐原则,向物和快感挺进的冲动就是拉康所说的死亡冲动,即一般意义上的死亡欲望。因此,通向物的道路就是通向死亡的道路。当安提戈涅以飞蛾扑火的决绝姿态为波吕涅克斯举行葬礼时,她就走在这条死亡之路上。表面上看,她反抗克瑞翁的禁令是为了捍卫神的法律,其实她的真正目的是要拥抱那个不可企及的物。她的反抗的确是一种违反,一种越界,但她所违反和跨越的并不是克瑞翁的禁令,而是象征秩序或者能指本身。当克瑞翁责问安提戈涅何以竟敢违抗自己的命令为波吕涅克斯举行葬礼时,安提戈涅回答说:  这句话可以直译为:“这不是宙斯给我下的命令,也不是与下界之神同住的法官所下的命令。”但各个译本的翻译不尽一致。费恩莱特和利特曼将这几句话翻译为:“Zeus did not command these things, nor did Justice, who dwells with the gods below, ordain such laws for men.” 罗伊德-琼斯将其译为:“Yes it was not Zeus who made this proclamation, nor was it Justice who lives with the gods below.”吉布森和赛戈尔将其译为:“It was not Zeus who made that proclamation To me; nor was it Justice, who resides In the same house with the gods below the earth, Who put in place for men such laws as yours.”罗念生将其译为:“向我宣布这法令的不是宙斯,那和下界神祗同住的正义之神也没有为凡人制定这样的法令。”上述四种译文中,费恩莱特和利特曼的译文,以及罗伊德-琼斯的译文忽略了μοι (me),但四者都认为ταδε (these/this)指的是禁止安葬波吕涅克斯的禁令。拉康则给出了一种新的解读,他认为ταδε (this)指的并不是克瑞翁的禁令,而是安提戈涅的罪行,即为波吕涅克斯举行葬礼这一行为。所以这句话的意思是:“不是宙斯,也不是与下界诸神同住的法官,命令我为波吕涅克斯举行葬礼。”如果既非宙斯,亦非下界的法官驱使她这么做,那么她的行为只能是出于她自己的死亡欲望。如此一来,我们应该重新理解安提戈涅随后所说的这句话:“我不认为一个凡人下一道命令就能废除诸神制定的永恒不变的不成文律条,它的存在不限于今日和昨日,而是永久的,也没有人知道它是什么时候出现的。”(v.453—457) 然而我们应该如何理解希腊人的诸神呢?如果诸神根本不是黑格尔意义上的家庭伦理关系的守护天使,而是实在的隐喻,那么又当如何呢?正如拉康所说:“你们究竟是怎么理解诸神的呢?就象征、想象和实在而言,他们位于哪里呢?……很显然,诸神属于实在界。诸神是对实在的一种揭示。”[28]果真如此,那么“诸神制定的永恒不变的不成文律条”也就不是黑格尔所说的维护家庭伦理关系的不成文法,而是死亡冲动本身。的确,希腊神话中的诸神哪一个不是像安提戈涅这样将欲望进行到底?死亡冲动是最纯粹的欲望,是彻底超越了大他者的欲望。在物的致命诱惑下,主体突破了能指的界限,超越了象征秩序,突进了实在界,抵达了那不可思议、不可想象的物,但这一抵达同时也是主体的死亡和毁灭。所以基泽尔在解读拉康时说:“借助物(Das Ding),他命名了欲望圆满实现的不可能性,并在力比多经济中为它安排了一个特定的位置。虽然是一种根本性的外在之物,但物仍然成为了一个核心,全部力比多经济都围绕这个核心运转,欲望也瞄准着它;这是一个‘拓扑学’悖论,他为这个悖论锻造了一个词语‘外核’(extimité)。虽然物表明了欲望的指向,仿佛指向‘它自己’一样,但它也是那个一旦真的抵达就会摧毁欲望的东西。在欲望的制图学中,物之所以是一个不可或缺的因素,原因就在于此。对拉康来说,《安提戈涅》对此提供了一个特别贴切的例证。”[29] 和安提戈涅一样,克瑞翁也是一个越界者。克瑞翁把维护城邦共同体的善作为自己的目标,固然无可厚非。但他将共同体的善误认为无限的法律和绝对的律令时,他就在不知不觉中逾越了象征秩序的界限,闯入了黑暗的实在界。他严禁人们为波吕涅克斯安排葬礼,因为他坚信这个原则是不可动摇的:“人不能既向那些保卫他们国家的人致敬,同时又向那些攻击这个国家的人致敬。”(v.520)对他来说,这就是一个绝对命令。对此拉康说:“善不能包揽无遗地统治一切,而它所不能包揽的东西,其命中注定的结果就在悲剧中向我们显示了出来。”[30]拉康的意思是说,任何法律,任何象征命令都不可能是绝对的;对法律的绝对服从必然会反转成为欲望本身。表面上看,克瑞翁禁止安葬波吕涅克斯是为了证明城邦的利益绝对而且无限,但其实他此时执行的是他自己彻底毁灭后者的欲望,而非服从城邦的法律。对此泰瑞西阿斯看得很明白,他在规劝克瑞翁时就曾明确对他说:“你对死者让步吧,不要刺杀那个已经被杀死的人。再杀那个死者算得上什么英勇呢?”(v.1029—1030)克瑞翁不仅从肉体上杀死了波吕涅克斯(第一次死亡),他还想将他从象征秩序中彻底抹除(第二次死亡)。故此拉康说:“他想以第二次死亡来打击他,但他没有权利这样做。克瑞翁的全部言语都是以此为目的而发展起来的,于是他被自己推向了自己的毁灭。”[31] 克瑞翁和安提戈涅都逾越了界限,在物的强烈诱惑下,安提戈涅逾越了能指,逾越了象征秩序,这一逾越导致了她的毁灭,但她的毁灭是她刻意追求的结果。克瑞翁则不同,他越界并非因为物的诱惑,而是因为他误以为城邦的善是绝对无限的,或者说是因为他妄图将城邦的善提高到绝对无限的高度;他的毁灭看似因为执着于城邦的法律,实则因为执着于他自己的欲望。故此拉康说:“他的判断失误在于他想提升全体城邦公民的善……将全体的善提升为无限的法律,至高无上的法律,超越或者跨越了界限的法律。他甚至没有注意到,他已经穿过了那道著名的界限。当某人指出安提戈涅保卫的就是这条界限,而且这条界限以诸神的不成文法的形式出现时,他认为他已经就这条界限道说了很多。当某人将这条界限解释为诸神的正义或教义时,他认为他已经说得足够充分。其实不然,他的言说还很不充分。毫无疑问,克瑞翁在不知不觉间越界进入了另一个领域。”[32]和安提戈涅一样,克瑞翁也闯入了“另一个领域”,即实在界。不过,他的越界是“误认”的结果,所以和安提戈涅的“死不悔改”不同,克瑞翁在面对家破人亡的结局时,终于醒悟过来,意识到共同体的善不是绝对无限的。在安提戈涅和克瑞翁这两个主角中,安提戈涅自始至终不曾感到过恐惧和怜悯,而克瑞翁在最后被恐惧打动了。克瑞翁的悔悟证明了他在道德品质和正义上并不是好到极点,而是和我们类似的常人,正是由于这种认同才使得悲剧具有净化心灵的作用,但安提戈涅显然是一个崇高得让人无法认同的悲剧人物。 (责任编辑:admin) |