整合与创新:中国文学人类学研究七十年

http://www.newdu.com 2025/07/06 02:07:07 《中国文学批评》2019年 谭佳 参加讨论

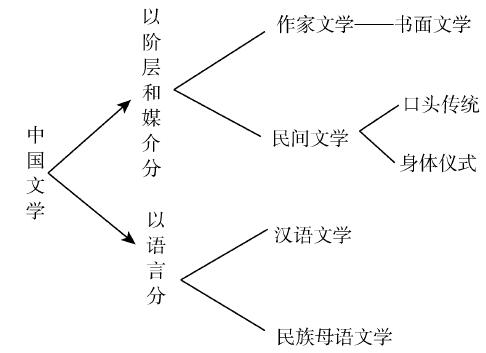

摘要:与在西方学界不同,在中国,文学人类学呈现出独有的蓬勃发展景象:它孕育于新文化运动时期、萌发于新时期文艺学的复兴、在新时期比较文学的学科建制中成型。历经七十年发展,中国的文学人类学派已建立了完备的机构组织、成熟的团队合作和日常运行机制,在学科建构上进行多方整合:从文学反观人类学,对人类学提出新的整体性解释;从人类学反观文学,揭示中国文学的多民族存在样态,引领新的文学研究途径;在文学与人类学的重叠之处——神话学领域,进行理论创新,重构文化大传统视域中的文化文本,构建早期中国思想研究的物论体系及其方法论。 关键词:文学人类学 多民族文学 文化大传统 四重证据法 作者谭佳,中国社会科学院文学研究所、中国社会科学院比较文学研究中心副研究员(北京100732)。 作为一个学术词汇,“文学人类学”在1988年才正式出现。该年,在加拿大召开的第11届国际人类学与民族科学大会的会议主题为“文学人类学”,会后有论文集《文学人类学:人、符号与文学的一种跨学科新视角》(Literary Anthropology:A New Interdisciplinary Approach to People,Sign and Literature)出版。此后,德国美学家沃尔夫冈·伊瑟尔出版《虚构与想象:文学人类学疆界》,[1]在欧美学界,与历史人类学、艺术人类学、医疗人类学等跨学科的发展有所不同,文学人类学并未引发太大学术效应。然而,在中国,文学人类学呈现出独有的蓬勃发展景象:它孕育于新文化运动时期、萌发于新时期文艺学的复兴、在新时期比较文学的学科建制中成型。在成为新的研究领域之后,它又与多民族文学、民间文学、古代文学、文艺学等学科紧密联系,尤以表现出对主流文学观的反思与开拓、方法论的创新而备受关注。目前已有多部相关的学术史论著描述中国文学人类学的进展。在此基础上,笔者以“前学科实践→学科化进程”的时间轴为顺序,以新时期为界,讨论中国文学人类学的不同阶段特点,分析其话语体系的表现方式及其形成原因。 一、新时期以前的学科实践 中国文学人类学的最大特点是在文学研究基础上,切入了人类学资源。何谓人类学资源?作为一门成熟的现代学科,人类学不是简单地研究“人的科学”,究其根本,它是人类文化的某种表述路径与方式,并必然受到研究者所处时代的政治、文化权力、世界格局的制约。人类学发端于欧洲现代性转型之际,它的产生是为了诉诸新概念与话语,来解释一个从“神创”到世俗的、从神学到科学的社会。换言之,欧洲的社会变迁造就了包括人类学在内的诸多社会科学的发端,它们是以欧洲为中心的现代世界体系建立的学科结果。 费孝通曾说,人类学是为“文化自觉”而设的学问。在西方人类学的刺激下,中国同样是在现代性转型中形成了人类学,其实质是本土文化自觉的诉求。中国的人类学具有明确的救亡启蒙色彩和进化论诉求。与西方人类学的发端一样,中国早期的人类学同样旨在论证一个去神圣化的中国历史如何可能,一个世俗的“自然时间”社会如何被表述。在新文化运动时期,发生在文学与人类学之间的跨学科实践,比如被后人视为中国文学人类学开山鼻祖的郑振铎,以及茅盾、闻一多等大家,纷纷从人类学视角去重新阐释先秦文本。[2]他们的相关研究以启蒙为目的,希望在“进步”的话语中消解古史的神圣性,重新理解作为普通历史的上古文化。他们所倚重和凭借的人类学资源,仅是前文所述的西方古典进化论的理论形态。正因如此,围绕上古研究而形成的跨学科实践,成为中国文学人类学最重要的研究领域,也是当下的学科创新点所在(关于这点,本文第四部分再做分析)。 当人类学中的进化论派传入中国时,在西方却已面临着诸如文化传播派、功能派、结构主义等学派的激烈挑战,这些学派的共性都指向批评进化论对人类文化多样性的否定。甚至可以说,当时中国学界所拥抱的古典进化论,从20世纪30年代开始被欧美人类学界逐渐抛弃。作为一种研究人类历史和文化的整体性范式,进化论及“遗留说”只强调总体趋势,忽略对各文明和各区域文化内部的具体描述。伴随反思与探索,进化论之外的其他学派对中国人类学的发展同样产生了深刻影响,也激发了中国文学人类学的其他实践面向,比如对多民族文学的研究、揭示有意识行为之下的无意识思维模式和文化结构、对现代性文化的反思等内容。 新中国成立后,在大陆研究相对滞后的时期,台湾学界早在20世纪70年代开始接纳和实践“原型批评”。Wiffred L. Guerin等编著、徐进夫翻译的《文学欣赏与批评》(A Handbook of Critical Approaches to Literature)一书,重点介绍“神话与原型的批评”。[3]William K. Wimsatt编写、颜元叔翻译的《西洋文学批评史》(Literary Criticism:A Short History),其第31章为“神话与原型”(中译作“神话与原始类型”)。在台湾学界的相关实践中,又以李亦园的研究与中国文学人类学的学科发展关系最为密切,他的开拓性贡献在于引入了人类学的视野和方法,从“口头文学”(oral literature)视角质疑传统的经典文学研究。1997年,李亦园应邀参加文学人类学研究会首届年会,他以《文学人类学的形成》为题进行演讲,把文学视为动态的展演过程,强调生活世界中多重参与者的实践与互动,进一步完善了文学人类学的理论建构。[4] 二、新时期以来的学科化发展 20世纪80年代,文学人类学在文艺学复兴的大框架下萌生。1982年第3期《文艺理论研究》刊登魏伯·司各特的《当代英美文艺批评的五种模式》一文,这是大陆学界较早介绍原型批评的文章。1988年出版的《探索非理性的世界——原型批评的理论与方法》一书,通过归纳原型模式的中国变体来挖掘中国上古神话宇宙观的时空体系。[5]从学理上讲,由于西方的原型批评与“神话批评”(myth criticism)、“剑桥学派”(Cambridge school)等思潮有关,聚焦神话、仪式等文学与人类学的学科交叉地带,所以从萌发至成型,神话学及原型研究一直是中国文学人类学的核心组成部分。 20世纪90年代,《文艺争鸣》于1990年推出“方克强的文学人类学批评”和“中国文学与原型批评笔谈”两个栏目,1992年又辟有“叶舒宪的文学人类学研究”专栏。《上海文论》1992年开辟“当代批评理论与方法研究”专栏,首期刊出“文学人类学与原型批评”专辑,文学人类学研究成为文艺学界的热门现象,它逐渐溢出文艺学领域,走向民族文学研究和对传统国学的“改造”实践。在与民族文学研究的交叉方面,徐新建教授主编的西南研究书系侧重对云贵高原少数民族文学与文化的专题探讨。“新国学”方面,有萧兵教授、叶舒宪教授、臧克和教授等的“中国文化的人类学破译”丛书(1991—2004),在人类学视野中对中国上古经典重新解读,先后出版了对《诗经》、《楚辞》、《老子》、《庄子》、《山海经》、《中庸》、《史记》、《说文解字》等古代经典的跨文化和跨学科新解释,在学界产生了重要影响。 1996年是中国文学人类学的发展历程中具有重要意义的一年。这一年,中国比较文学学会第五届年会在长春召开,与会学者们商议成立二级学会——“中国文学人类学研究会”。同年,海南大学的重点学科——“比较文学”的建设,确定文学人类学为其主要方向。 1997年11 月13 —17 日,首届中国文学人类学年会在厦门大学人类学研究所举行。同年,高等教育出版社出版的国家教委规划教材《比较文学》一书中,增设了“文化人类学与比较文学”专章,“文学人类学”以更成熟的姿态走进比较文学的学科建设中。1998年,中央编译出版社出版学会首届年会的会议论文集《文化与文本》。1999年,社会科学文献出版社出版了国内首套“文学人类学论丛”丛书,厦门大学人类学研究所的彭兆荣教授主编的《文化人类学笔记丛书》侧重收集和总结中国学者的田野研究经验。至此,作为比较文学的一个分支领域,文学人类学正式成型,并逐渐形成自己的学科话语与领域、研究方法与特点。 三、新世纪以来的蓬勃发展 2000 年,四川大学文学与人类学研究所在国内首倡“文明反思与原始复归”的大讨论,提出人类学视角对“现代性”与“发展观”的批判质疑。2003年,叶舒宪教授《文学与人类学——知识全球化时代的文学研究》出版,这是国内外第一部系统研讨文学与人类学的跨学科关系的理论著述。2004年,在银川召开的人类学高级论坛上,文学人类学学者们策划了学界人士的“生态宣言”,反映出文学人类学与当下文化热点的相互渗透。之后,中国文学人类学研究会召开多次学会年会,相继出版多部论文集。[6] 2008年,在四川汶川“5·12”大地震发生后,文学人类学学者在四川大学汇集,组织起“文学人类学救灾工作组”,有效发挥了文学治疗灾难和民族志的专业作用,显示了及时深入田野的特色与活力。 2009年,徐新建教授主编的《中国民族文化走廊丛书》出版,包括叶舒宪《河西走廊:西部神话与华夏源流》、彭兆荣《岭南走廊:帝国边缘的地理与政治》、徐新建《横断走廊:高原山地的生态与族群》等三部著作,由于选题新颖,这套丛书荣获“第二届中国出版政府奖提名奖”。同年,学会创刊《中国文学人类学研究会通讯》(电子版),“通讯”陆续问世六期,旨在全面、及时反映学科发展前沿与会员学术研究情况。 2010年,叶舒宪教授主编的大型丛书——《神话历史丛书》(第1辑)出版。该套丛书分为“中国神话历史”和“世界神话历史”两大系列,共计20卷,丛书旨在更集中体现文学人类学的青年学者们的探索实践,在神话理念与研究方法上也更前沿。《神话学文库》也于2011年由陕西师范大学出版社出版,该文库推出中国神话学研究的新成果,注重具有跨学科视角的前沿性神话学探索。在教学和现实影响层面,《文学人类学教程》(2010)系中国社会科学院研究生院的重点教材,也是我国第一部文学人类学的理论与方法教科书。[7]同期,相对于文学理论注重对消费社会的纯理论思辨和人文批评等路径,文学人类学更强调从人类表述自我的符号层面探究符号经济的学术根脉与实践可能,这类研究集中在2012年出版的《文化与符号经济》中,多位学者从不同侧面回答这一问题。[8] 随着中国文学人类学者研究成果的丰硕壮大、学术影响的不断扩展,2010年9月20日,“中国文学人类学理论与方法研究”项目入选国家社会科学基金重大项目。此后,彭兆荣、徐新建、李永平等陆续获得国家社科基金重大招标项目。 2018年,在中国文学人类学诞生四十周年之际,经重新整理、修订,由陕西师范大学出版社出版的《中国文学人类学原创书系》出版,这是文学人类学学科发展中的重要事件。2018年,学会会刊《文学人类学研究》创刊,由社会科学文献出版社出版,每年推出两辑。2019年4月7日,上海交通大学神话学研究院暨上海市社会科学创新研究基地“中华创世神话”首届成果发布会在上海交通大学召开,推出了由复旦大学出版社出版的四部专著:《玉石神话信仰与华夏精神》、《文学人类学新论》、《四重证据法研究》和《希腊神话历史探赜》。 四、中国文学人类学的话语体系构建 历经七十年发展,中国的文学人类学派已建立了完备的机构组织、成熟的团队合作和日常运行规则。在新老学者的不断努力下,现已有中国社会科学院研究生院、上海交通大学、四川大学等20余所高校设有文学人类学专业,招收硕士和博士研究生。学会在全国各省市共成立了13个学会研究中心或基地,定期召开学会年会、工作坊等活动。基于七十年来的学术实践,下文对文学人类学形成的学科话语进行梳理与介绍。 (一)学科建构逻辑与研究视域 与本文开篇所描述的西方学界的文学人类学有所不同,中国的文学人类学构建的视角可从三大方面理解: 第一,从文学理解人类学,对人类学提出新的整体性解释。彭兆荣教授在21世纪初出版的两本著作《文学与仪式》[9]和《人类学仪式的理论与实践》[10]是这个方向的代表性著作。它们弥补了文学人类学研究在人类学理论建构方面的欠缺,对于比较文学的主题学和形象学研究也有启发意义。21世纪以来,中国的文学人类学派认为,在人类学终端的表述意义上,民族志也是一种虚构乃至文学,而这不意味着其与事实无关,更不等于断言人类学不是科学。因此,文学人类学界提出“体性民族志”、“整体人类学”的研究理路,相关论述已溢出文艺学视域,此不赘述。 第二,从人类学理解文学,引领多民族文学研究。从人类学反思“中国文学”乃至“人类文学”原本存在的多种形态,还原出“中国文学”的本真存在样态,给文学研究带来更多新视野和新方法,这是文学人类学对文艺学的贡献之一。文学人类学派的文学观,用图示表示即为:  如图所示,文学人类学把“文学”的概念从作家文学、书面文学扩大到民间文学、口头传统、身体仪式等事项,强调中国文学发生的文化语境与信仰背景。例如在民间文学开拓方面,相关学者从上述视野出发,对宝卷进行多重证据和跨学科研究,把田野口述资料、宝卷插图、宝卷文本、宣卷家族、民俗仪式等都作为论述证据,全面挖掘宝卷背后的神话信仰,揭示宝卷演述的禳灾与祈福等社会功能。在民族文学研究方面,文学人类学视域中的“多民族文学”不只着眼于某一民族的精神表达和建设,还着重于在国际视野的牵引下,在国际思想资源的帮助下,让民族文学研究成为人类成员的人性表达。由此,文学人类学的研究改造了来自现当代文学和文艺学研究的“文学的生活性”这一概念,并为之注入了人类学的意涵。正如徐新建所强调: “文学的生活性”强调文学不仅是书写的文本和死去的遗产,更是鲜活的事象和动态的过程,是个体的心志展现,更是众人的互动参与。在这个意义上文学就是生活,或曰生活的一种形态。[11] 这个概念进一步把文学视为人类存在的根本——文学就是生活本身,文学就是生命的诗性展开。换言之,文学人类学的文艺观所倡导的,是一个把握文学的族群文化特质、揭示人类文学多样性的文学模式。这个模式的意义在于其灵活性,主体可以从任何一种类型的文学文本进入,思考文学与生活、文学与自我和他人的关系。 第三,精耕细作文学与人类学的交叉地带——神话学,这也是十余年来文学人类学强劲发展的重点领域。 一直以来,文学人类学把神话观念与仪式、宇宙观和图像、器物等结合起来研究,或从古今中外的文学叙事模式中发掘仪式原型,或通过田野工作考察至今还存活的仪式与信仰、神话的关系,将文献文本之学与民族志相结合,显示了人类学视角对于传统的文本性神话研究路径的改造。近年来,中国的文学人类学派又相继提出了“神话历史”、“神话中国”、“文化大传统”等命题,初步建成了自己的神话学体系。 具体而言,在研究视域和方法论的构建上,中国文学人类学派提出“文化大传统”的新命题及其方法论体系——“四重证据法”。大传统指先于和外于文字的文化传统,小传统则是文字书写的传统。这类研究范式在对象的开拓上,将整个文化文本视为研究对象,形成了“N级编码理论”。该理论强调运用历史性的动态视野去看待文学文本的生成,将文物与图像构成的大传统编码视作一级编码,将象形字汉字的小传统萌发视作二级编码,早期用汉字书写而成的文本经典则被视作三级编码,古代经典时代之后至今,以及未来无法穷尽的所有文本写作都是再编码,统称N级编码。N级编码的提出使得文学人类学的文化原型探索,与流行于西方学界的原型批评方法有了明显区别:中国文学人类学派的原型研究深度,并不止步于相当于希腊罗马神话的早期华夏神话故事,而是凸显大传统新知识观的优势,穿越文字和文本的限制,深入到无文字的文化深远脉络之中。在研究方法的开拓上,“四重证据法”是中国文学人类学界的重要武器,其要点在于提倡走出单一的文本资料限制,在研究中致力搜索书证之外的“物证”材料。“四重”之分在于:传世和出土的文字材料分别属于第一和第二重证据;将口传与非物质文化遗产看作依然在民间传承的活态文化,属于第三重证据;物质文化的传承,属于第四重证据。四重证据法的提出为文学人类学的发展提供了方法论的实践,对于指导当下的文学与文化研究具有重要意义。 (二)理论革新与范式突破 中国的人文学界在西学东渐以来的知识背景下,在理论建树方面一直处于非常尴尬的境地。受到20 世纪后期的反思人类学派和后殖民理论影响,中国的文学人类学学者积极反思,解构西方中心主义的学科范式,大力倡导和呼吁本土文化自觉。例如,学者们积极揭示出20 世纪西方思想的“东方转向”、“原始转向”和“生态转向”,重视后现代知识观的变革与全球文化寻根运动,并大力倡导人类学“地方性知识”的新视角,启发对本土文化的自觉和尊重。[12]基于这些探讨,文学人类学派对人文领域的经典理论已然开始质疑、批判和重构,其范式拓展及展望,可归纳出以下诸项: 第一,重构文化大传统视域中的文化文本。 虽然,从名称上,“文化文本”和“结构主义—符号学”的思路似乎有一致,然而,文学人类学派所秉承的学术传统更多地侧重在文化人类学方面,而其研究旨趣则更接近历史人类学和认知考古学。文学人类学的研究者认为,相对于后代的一切文本(不论是语言文字的还是非语言文字的),文化文本的源头期最为重要。没有源头的、即没有找到其原编码的文本,很难有理论的解释力。就中国的情况而言,旧石器时代的符号材料十分稀少,因而可以暂且侧重研究新石器时代以来的时段。对于有文字的社会传统而言,原编码是先于文字而存在的。换言之,一个古老文明的所有重要的文化原型,一定是在先于文字符号的更早年代已出现,这就必然要诉诸考古学和史前史的全新知识领域。不妨对“文化文本”做出必要的三层次界定: 文化文本,指由特定文化所支配的符号系统及其意义生成规则。 文化文本,不等于“文化的文本”(cultural text),而等于说“作为文本的文化”(culture as text)。 文化本文,是大于“文字文本”或“语言文本”的概念,它将语言文字符号和非语言文字符号统统包括在内。 需要注意的是,第一层界定中的“特定文化”概念,具有相当的伸缩性:可指一个部落、村社,或一个族群,也可指一个文明国家。但不论哪种情况,特定文化都是一个个性化的概念,该文化的意义生成活动会有与其他文化所不同的自身法则。文学人类学派之所以采用这个概念作为理论主攻方向,是要凸显中国文化的意义生成“潜规则”,这既包括华夏文明整体的意义生成,也包括每一个民族或族群文化的意义生成,这就能给本土研究者带来非常多样的对象选择。 第二,突破西方理论话语局限,走向神话中国。 文学人类学的立场基于文化人类学的“文化相对主义”和“地方性知识”原则,要求针对每一特定文化的认识,采取实事求是和具体情况具体分析的方式,而不宜预先假设一种具有普适性的万能理论模式,或直接移植外国学者的模式,去套在所要考察的对象国的历史和文化上。以“哲学突破说”和“轴心时代”为代表的西方垄断性话语,并不能准确地表述中国的历史与现状。为此,文学人类学界提出“神话中国”论和“神话历史”论的理论命题,正是为对抗或替代所谓“轴心突破”论的误导作用。 从20世纪90年代至今,通过文学人类学派对先秦经典的不断再阐释,我们能看到,用“信仰→理性”、“宗教→理性化”、“神圣→世俗”的演进过程置换中华文化的渊源与形成的做法是值得商榷的,用现代性工具理性观来规避中国王制中的“神—人”关系和礼乐文化渊源的做法同样有弊端。在笔者看来,这类二元对立的理论模式,解释不了中国文明发生发展的独特性。礼崩乐坏的东周无疑是“王制”被“断裂”的历史时期,春秋时期所做的“文化工程”恰恰不是突破“非理性”、形成所谓“理性化”的哲学,而是当时巫史及王权阶层运用一切资源来重新沟通天人,重建王制的神圣性和礼乐规范的过程。这个过程与所谓的“轴心突破”或世俗理性化等理论模式正好相反,我们需要新的文化理念以走进对早期中国的研究。[13] 第三,构建早期中国思想研究的物论体系及其方法论。 与批判“轴心时代”旨趣相同,在现代性科学话语之外,以上古之“物”为切入点来构建研究中国思想新的可能性,这是文学人类学范式拓展的一大亮点。笔者曾总结中国文明起源的特点都是围绕“物”而展开:(1)在中国文明起源过程中,以最早的显圣物玉器为代表,先进的生产工艺并未用于生产劳动中,而是成为特权阶层彰显权力的工具,被大量用于祭祀仪式和政治活动中。(2)在文明起源阶段,玉器信仰仪式占据重要地位,这些仪式以祖先崇拜、天地祭祀为主要内容,并逐渐演化成礼制系统,至周代完全建立。(3)中国古代的城市体现出政治上强控制的特征,城市并非出于商贸经济的考虑而建立,而是成为权力角逐的舞台和特权阶层实施统治的场所。根据这些特点不难理解:文学人类学聚焦“物”的背后是要挖掘更深层的神圣信仰、权力垄断、祭祀仪式等因素,研究围绕“物”所形成的权力垄断和政治的历史根源。这也昭示着超越文学性的跨学科研究已成为神话学发展的必然趋势。从拜物到格物,从圣物到圣人,中国思想史有自己独特的物论思想与神圣观念,这套观念并非现代性科学话语能认知,也非西方哲学话语能囊括和表述。文学人类学的理论探讨,其本质是对现代人文学术传统及范式研究进行深刻反思及再造。 总之,与其他相对更成型的研究领域相比,中国的文学人类学呈现出很强的“进行时”特征——它的研究对象、学科领域、学科方法等核心问题,在不断被探索、建构和完善。文学人类学不是简单的“文学+人类学”,从任何角度所追溯的学科资源,实则都是对当下“进行时”的合法性论证。正如笔者在《文学人类学研究》(创刊号)的“四十年专栏”主持人语中所说:作为一个新兴研究领域,文学人类学的内涵与外延是什么?它究竟应该倚重文学还是人类学?它与民间文学、民俗学、民族文学的关系或区别是什么?它的研究对象和意义是什么?也许,每一位从事或关注文学人类学研究的学人都有自己的答案,这正是这个新学科的魅力与希望所在。最为关键的是,这个领域的相关学者是否提出了真正有意义的概念、理论体系、方法论和新的研究范式,并取得了大量的、不可替代的重要成果。可喜的是,中国的文学人类学正是在这样的诉求及态势下发展壮大,焕发着绚丽的学术光芒。 参考文献: [1]沃尔夫冈·伊瑟尔:《虚构与想象:文学人类学疆界》,陈定家、汪正龙等译,长春:吉林人民出版社,2003年。 [2]相关论述参见叶舒宪:《文学人类学教程》,北京:中国社会科学出版社,2010年;徐新建:《文学人类学研究》第1辑,北京:社会科学文献出版社,2018年。 [3]格林编:《文学欣赏与批评》,徐进夫译,台北:幼狮文化事业公司,1975年。 [4]参见谭佳、徐新建:《关注文学的展演和过程——李亦园先生对文学人类学的开拓贡献》,《青海民族研究》2018年第3期。 [5]叶舒宪:《探索非理性的世界——原型批评的理论与方法》,成都:四川人民出版社,1988年,第134—165页。 [6]这些论文集有:叶舒宪主编:《国际文学人类学研究》(天津:百花文艺出版社,2006年)、徐新建主编:《人类学写作:中国文学人类学研究会第四届年会文辑》(成都:四川大学出版社,2010年)、叶舒宪主编:《重述神话中国》(上海:上海交通大学出版社,2018年)。 [7]参见代迅:《重新绘制文学研究地图:评〈文学人类学教程〉》,《民族文学研究》2012年第3期。 [8]参见叶舒宪主编:《文化与符号经济》,广州:广东人民出版社,2012年。 [9]彭兆荣:《文学与仪式》,北京:北京大学出版社,2004年。 [10]彭兆荣:《人类学仪式的理论与实践》,北京:民族出版社,2007年。 [11]徐新建:《多民族国家的文学生活》,《中外文化与文论》2013年第4期。 [12]参见:《人类学与国学》(对话录),《光明日报》2007年2月8日;徐杰舜等《面对世界的中国传统——人类学与中国传统漫谈》,《百色学院学报》2008 年第2期。 [13]参见谭佳:《回归大传统:中国文明起源特性与神话学整合》,《百色学院学报》2012年第4期;《反思与革新:中国神话学的前沿发展》,《民间文化论坛》2018年第5期。 (责任编辑:admin) |