从汉语史看音变过程的几种模式(3)

http://www.newdu.com 2025/07/03 08:07:34 《中国语文》 赵彤 参加讨论

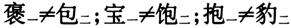

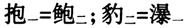

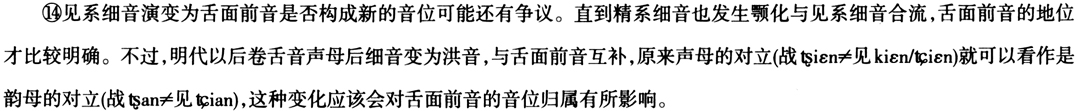

6.音变模式的一些规律 以上汉语史的例子说明,音变过程的四种模式实际上都是存在的,比从前设想的更为复杂。下面我们尝试对相关的规律做一些讨论。 第一,演变前后的两个音如果在发音生理上不具备连续性,语音上就只能是突变,如音变3和音变7。 第二,演变前后的两个音如果在发音生理上具备连续性,语音上可能是渐变(音变1和音变2),也可能是突变(音变4和音变8)。 第三,语音突变并不意味词汇一定渐变,词汇上可能是渐变(音变3和音变4),也可能是突变(音变7和音变8)。后者看似不可思议,但是确实存在。至于语音和词汇都突变是如何实现的,本文提出习得者放弃对立和学习者的偏误两种可能。另外,我们讨论汉语的音变通常是以字音为单位的,而在实际交际中,由于双音节、多音节词语和语境等因素的参与,单个音节中音位的对立负担已经大大减轻了,有些对立会逐渐成为冗余的,这也是语音和词汇都突变得以实现的一个条件。 第四,语音渐变通常词汇突变(音变1和音变2),但是偶然也会出现词汇渐变的情况(音变5和音变6)。语音、词汇都渐变的实现过程比较难解,我们推测可能是由于个人之间音变速度的差异造成的。词汇渐变会造成音变规则的例外,前提是这种例外要符合演变后的语音系统的音系规则,如果不符合,就需要做出调整。比如音变5形成的例外,由于演变后的系统中没有了a,这个音被调整为a。 第五,语音渐变可以产生新的音位或音类。我们所说的音类,就汉语而言是指声、韵(传统的韵部,也就是韵基)、调的类别。由于语音是逐渐变化的,可以产生系统中原来没有的音位或音类。一般来说,新的音位往往同时也代表新的音类,但是新的音类却不一定代表新的音位。比如音变1产生的舌面前音声母,既是新的音位也是新的音类(14)。音变2产生的iε形成了新的车遮部,但是并没有产生新的音位。 第六,语音突变一般不会产生新的音位或音类,而是向已有的音位或音类合并。因为语音是一下子由一个音演变为另一个音,所以一般来说不可能凭空产生一个新的音位或音类,而只能同已有的音位或音类合并。 第七,由第五和第六可以推出,如果演变的结果是演变前一阶段的音系中没有的某个音位或音类,一般来说只能是语音渐变的方式形成的。又可以推出,如果是单纯分化(分化出来的音类没有与其他音类合流)的音变,一般来说是语音渐变的过程,因为分化的结果是增加了新的音类。比如音变1,见系声母分化为两套。又如平声分化为阴平和阳平的音变,应该是平声受声母清浊的影响逐渐在调值上产生差异,在浊声母清化之后这种差异便上升为音位的区别(15)。 第八,合流的音变语音上主要是突变。如音变3,疑母与零声母合流;音变4,皆来韵细音与车遮韵合流;音变7,-m尾与-n尾合流;音变8,山、咸、效摄齐齿呼韵母归并。语音渐变也有造成合流的可能。不过,如果语音渐变,最终的合流又是如何实现的呢?是渐变进行到某一阶段时转变为突变吗?这是一个令人困惑的问题。拉波夫提出近似合并(near-merger)的概念,证实即使说话人也不能区分的语音形式也可能只不过是一种“近似合并”(参看Labov,1994:349-370)。近似合并很可能是由渐变到合并的一个关键的过渡环节。汉语史上尖团合流的音变  就可能是精系细音逐渐颚化并与先颚化的见系细音合流。 就可能是精系细音逐渐颚化并与先颚化的见系细音合流。王士元、沈钟伟(1991)认为:“如果是造成音位改变的音变,这种音变必然会以词汇扩散的方式为其变化机制。”从上下文来看,他们所说的“音位改变”是指音位合并。音位合并可能以语音突变的方式为多,但是词汇上却不一定是渐变的,而且还有近似合并这种语音也渐变的可能性。 本文结合汉语史对音变过程的规律做了一些探讨。音变的过程非常复杂,把握其中的规律对于我们深入认识历史上已经发生的音变会有积极的意义。 首先,可以通过音变的结果推测音变的方式。比如《中原音韵》的支思和车遮是两个新的韵部,那么产生这两个新韵部的音变在语音上就应该是连续的。这种音变在词汇上通常是突变的,所以这两个音变基本上没有例外(16)。 又如中古汉语的入声韵尾p,t,k到现代汉语中都消失了。这三种韵尾大概在宋代先合并为  ,到元代以后才逐渐消失。合并的音变应该多是语音突变,可是这个 ,到元代以后才逐渐消失。合并的音变应该多是语音突变,可是这个 是个新的音位,又应该是语音渐变形成的。从相关的材料来看,三种韵尾并不是先合并为其中某一个,结合三种韵尾的语音性质,演变的过程很可能是k先变为 是个新的音位,又应该是语音渐变形成的。从相关的材料来看,三种韵尾并不是先合并为其中某一个,结合三种韵尾的语音性质,演变的过程很可能是k先变为 (语音渐变),然后p和t又与 (语音渐变),然后p和t又与 合并(语音突变)。语音突变,词汇并不是一定渐变。入声韵尾合并的过程很快,所以我们更加倾向于这个音变在词汇上也是突变的。 合并(语音突变)。语音突变,词汇并不是一定渐变。入声韵尾合并的过程很快,所以我们更加倾向于这个音变在词汇上也是突变的。其次,可以通过音变方式解释一些复杂的音变现象。比如从谐声、通假等现象来看,汉语很可能曾经存在kl-类的复辅音声母:各k-/  /洛l-;京k-/黥g-/凉l-。kl-→k-和gl-→l-是个不错的假设,可是因为在谐声系列里还同时出现了浊声母字,分化条件不明确。复声母失落其中一个成分的演变在语音上只能是突变的,那么在词汇上就极有可能是渐变的。这个音变过程中可能有其他音变的干扰,造成了不规则的现象。 /洛l-;京k-/黥g-/凉l-。kl-→k-和gl-→l-是个不错的假设,可是因为在谐声系列里还同时出现了浊声母字,分化条件不明确。复声母失落其中一个成分的演变在语音上只能是突变的,那么在词汇上就极有可能是渐变的。这个音变过程中可能有其他音变的干扰,造成了不规则的现象。又如中古一二等元音的对立到《中原音韵》中基本上消失了(a→a),可是在“萧豪”韵中却保留了一部分一二等对立的小韵:  。同时,在对立的小韵中又有出现了一二等相混的: 。同时,在对立的小韵中又有出现了一二等相混的: 。这个音变在发音生理上虽然存在连续性,但是既然是合并的音变,在语音上很可能是突变的,在词汇上则可能是渐变的。特别是对立与相混共存的现象,说明当时可能存在两读的情况,由于两读并存,会造成错误的类推,有人把原来的一部分二等字也念成一等,甚至有人放弃了这些字二等的读法,于是造成《中原音韵》所记录的情况。 。这个音变在发音生理上虽然存在连续性,但是既然是合并的音变,在语音上很可能是突变的,在词汇上则可能是渐变的。特别是对立与相混共存的现象,说明当时可能存在两读的情况,由于两读并存,会造成错误的类推,有人把原来的一部分二等字也念成一等,甚至有人放弃了这些字二等的读法,于是造成《中原音韵》所记录的情况。本文讨论的是历史上已经发生的音变,要对这些音变过程有更加深刻的认识,还有赖于社会语言学将来的发展。 本文初稿曾在北京大学中国语言文学系(2016年10月)和香港科技大学中国语言学研究中心(2017年9月)报告过,收到两处同仁很多有益的意见。《中国语文》评审专家提出了宝贵的修改意见。谨此并致谢忱。 ①本文标音采用国际音标,如果不会引起误解,一般不加方括号,引文则一般按原文的格式。古音的拟音依照殷国光等(2016)。 ②为了便于比较,《语言自迩集》的标音改作国际音标。 ③据文渊阁《四库全书》本。 ④表1和表2中加括号的形式表示该读音虽然在相应的韵书中没有记录,但是因为在其后的韵书中仍有记录,可以推测该读音在口语中实际应该存在,否则就无法解释后代的来源。比如“牛”在《中原音韵》中只有零声母一读,但是在《合韵》中有零声母和n-声母两读,如果在《中原音韵》时代没有n-声母的读音,就无法解释后来n-声母的读法是怎么来的。 ⑤“涯”字在《集韵》中已经有麻韵的异读,ia的读音是来自麻韵。 ⑥据王璞的《国音京音对照表》(商务印书馆1921年版),“骇”还有iai,iε的读法。 ⑦今音的文读或许不是直接来自《合韵》,将另文讨论。 ⑧朝鲜和日本汉字音据金世一《汉字古今中外多语语音比较字典》,汉语方言据《汉语方音字汇》(第二版重排本)。 ⑨表中只列与果摄演变有关的读音,所以由“爹”字“陟邪切”和“大”字“徒盖切”来的读音都不收。 ⑩《广韵》“奴个切”义为“语助”,与代词义并不匹配。 (11)通常写作“大”,本字是“爹”。参看陈燕(2003)。 (12)方以智《切韵声原》闭口韵独立,但是将“闪、欠”两个咸摄字放在山摄图。万献初已经指出方以智的做法是为了推究古音,并不代表时音。所以这并不反映此音变是词汇渐变的过程,而是由于作者口中已经不能区分两类字音造成的失误。 (13)至于这些方言中的音变过程是否也是语音、词汇都突变,由于材料缺乏,无法判断。  (15)或者是声调的差异使得清浊的区别成为冗余,促成了浊音清化。 (16)“徙玺”等例外是避讳(避免与“死”同音)造成的,不是自然音变的结果。 原文参考文献: [1]北京大学中国语言文学系语言学教研室 2003 《汉语方音字汇》(第二版重排本),语文出版社. [2]陈燕 2003 《“爹”字二音考》,《辞书研究》第3期. [3]丁治民 2013 《麻遮分韵时代考——兼论〈中原音韵〉的语音基础》,《语言研究》第2期. [4]冯胜利 叶彩燕(编) 2014 《拉波夫与王士元对话——语音变化的前沿问题》,北京大学出版社. [5]耿振生 1992 《明清等韵学通论》,语文出版社. [6]宫钦第 2008 《胶东方言的历史演变》,浙江大学博士学位论文. [7]金世一(编) 牟萍 马文熙(译) 1983/1997 《汉字古今中外多语语音比较字典》,西南师范大学出版社. [8]子君 2012 《论〈礼部韵略〉与〈集韵〉的差异》,《吉林大学社会科学学报》第3期. [9]李子君 2014 《〈礼部韵略〉〈集韵〉透露的车遮韵信息》,厦门大学中文系、中国音韵学会编《中国音韵学暨黄典诚学术思想国际学术研讨会论文集》,厦门大学出版社. [10]梁敏 1987 《两代人之间的语音变化》,《民族语文》第3期. [11]刘广和 1991/2002 《东晋译经对音的晋语声母系统》,刘广和著《音韵比较研究》,中国广播电视出版社. [12]刘广和 2001/2002 《西晋译经对音的晋语声母系统》,刘广和著《音韵比较研究》,中国广播电视出版社. [13]卢甲文 1992 《郑州方言志》,语文出版社. [14]鲁国尧 1991 《论宋词韵及其与金元词韵的比较》,《中国语言学报》第4期. [15]马学良 2003 《汉藏语概论》,民族出版社. [16]沈钟伟 2006 《辽代北方汉语方言的语音特征》,《中国语文》第6期. [17]万献初 2012 《近古百种韵书-m韵尾消变的历时进程》,《励耘学刊(语言卷)》第二辑,学苑出版社. [18]汪化云 2008 《汉语方言代词论略》,巴蜀书社. [19]王洪君 2014 《历史语言学方法论与汉语方言音韵史个案研究》,商务印书馆. [20]王力 1958/1988 《汉语史稿》,《王力文集》第九卷,山东教育出版社. [21]王士元(著) 石锋 廖荣蓉(译) 1969/2002 《竞争性演变是残留的原因》,《王士元语言学论文集》,商务印书馆. [22]王士元 沈钟伟 1991/2002 《词汇扩散的动态描写》,《王士元语言学论文集》,商务印书馆. [23]威妥玛 1886/2002 《语言自迩集》,张卫东译,北京大学出版社. [24]徐通锵 1991 《历史语言学》,商务印书馆. [25]徐通锵 王洪君 1986 《说“变异”——山西祁县方言音系的特点及其对音变理论研究的启示》,《语言研究》第1期. [26]薛凤生 1986 《北京音系解析》,北京语言学院出版社. [27]殷国光 龙国富 赵彤 2016 《汉语史纲要》(第二版),中国人民大学出版社. [28]俞敏 1984/1999 《后汉三国梵汉对音谱》,《俞敏语言学论文集》,商务印书馆. [29]曾光平 张启焕 许留森 1987 《洛阳方言志》,河南人民出版社. [30]赵荫棠 1936/1956 《中原音韵研究》,商务印书馆. [31]Labov,William 1981 Resolving the Neogrammarian Controversy.Language,57(2):267-308. (责任编辑:admin) |

- 上一篇:汉语重叠音系的分布形态学分析

- 下一篇:古音研究走向科学——清代古音学研究