对于小说家所扮演的角色,各有各的说法,莫言说是报信人,王安忆说是讲故事的人,而在文学史上,人们一定记得巴尔扎克所强调的书记员角色。但读了严歌苓的长篇新作《舞男》,我对小说家身份角色有了新的认识。小说家是讲故事的人吗?或许是,或许不是。但在我看来,还有更为重要的担当。一个男人和两个女人的故事,在新闻报道和各色言情畅销书中,并不缺乏,但只有落到了小说家笔下,这些故事好像才有了真正的生命。想想文学史上《安娜·卡列尼娜》,在一般写手眼里,充其量也就是一个女人出轨的故事,但托尔斯泰却将它变成了照见俄国社会的一面镜子。《红楼梦》中男男女女一大堆,弄不好也会变成一部情史,但曹雪芹却以神奇之力,将《红楼梦》变成了一部惊世骇俗的千古之作。所以,小说的不凡之力,梁启超用“熏”、“浸”、“提”、“刺”来形容。能够做到全方位调动作品神奇魅力,打开故事之门的小说家,才是真正的小说家。

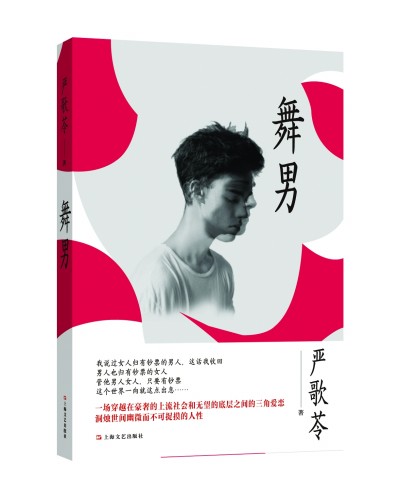

严歌苓的《舞男》属于纯文学意义上的小说,与网络、时尚、流行、畅销没有多大关系,作者关注的是人性。一个错过了青春期的跨国律师行经理张蓓蓓,在舞厅遇见了青年舞师杨东,他们有了同居生活。后来杨东又与四川打工妹有染,还生下一个男孩。张蓓蓓将杨东找回来,愿意结婚,愿意抚养孩子,风波似乎过去了。但不久四川妹子找上门来,名义上是看自己的孩子,实际是一次次索要钱财。张蓓蓓决定带杨东和孩子远走美国,也就在此时,打工妹又来了,家里发生冲突,小区保安赶来,赶走了四川妹子,杨东也不好意思再住下去,只得带着孩子离开了张蓓蓓。这样的故事,在一般读者听来感觉有点八卦,但严歌苓却化腐朽为神奇,将它写得波澜起伏,直指人心。这其中的原因,在于作者充分调动了小说的诸多元素,对故事重新加以改造。严歌苓是一位职业作家,职业作家与一般写手相比,最大的区别在于职业作家对小说有着自己的信念和追求,他/她不会为了短暂的市场效应,盲目迎合和取媚读者。严歌苓在总结自己的写作经验时,常常谈到人性的极致问题,她愿意用自己的小说来探讨在一种特殊的环境中,人性的强弱。所以,面对今天这个社会,她选择上海这样的都市环境来测试人性的强弱。在作品中,故事的叙述者是一个1940年代据传是被误杀的汉奸诗人石乃瑛,石乃瑛的出现,是因为张蓓蓓和杨东相遇的舞厅,与这位现代诗人有点关联,并且他们俩都愿意谈论这位诗人,由此故事在历史与今天的维度上,交叉进行。一开始,似乎是在怀旧,张蓓蓓与杨东像久违的情人,在梦一般的老上海舞厅中相遇。他们被时光感染,被现代诗人石乃瑛的传闻感染,很容易就走到了一起。接下来,轮到石乃瑛出场了,他像一个时光幽灵,穿梭在今天与以往岁月,不时地叙事,又引领故事情节,好像时间过去了半个多世纪,上海的旧时春光重又乍现。但时间的阻隔在人性强弱的不同支点上,还是留下了岁月的痕迹。在刀光血影的1940年代,人性是包裹在国家、民族等宏大意义之中,表面上是汉奸,其实是卧底的民国诗人石乃瑛,终究因为敌不过情的纠缠,付出了生命代价。而在革命淡出的后革命时代,阶级斗争是不谈了,但金钱的诱惑,让人性的强弱变得更加鲜明。原先在文学作品中,被革命大义和阶级斗争摧毁的人性,在今天和平的日常生活中,重又抖擞登场。严歌苓让我们看到,政治经济上的弱势,并非真正的弱势,那些看似弱势的打工妹和类似杨东这样的工人子弟,对金钱的欲望,远远强于像张蓓蓓这样的所谓成功人士。张蓓蓓们即便沦落到衣食堪忧的地步,大概也不会像打工妹那样毫无顾忌地索要钱财。所以,张蓓蓓看似强势,其实外强中干,经不起四川打工妹子的冲击。当然,严歌苓不是要做道德上孰是孰非的评判,而是希望在小说层面展示人性的强弱,这是《舞男》超越一般情爱故事的要义所在。

严歌苓与很多中国作家不同,她对人性和历史的批判,不是延续着现代启蒙传统,像鲁迅、巴金那样,站在精英立场,从高处俯看世界,控诉旧制度大家庭,相反,她对大家庭和旧时的人物,怀有深深的眷恋和同情。这是不是源于她与上海之间的血缘关联?反正她与乡土的东西格格不入,而她对都市文化,似乎有着天然的亲缘。看看她的《陆犯焉识》中的那个上海男人,在很多人看来,百无聊赖,百无一用,但在严歌苓心目中,他却是一个值得同情的英雄。严歌苓对张蓓蓓们的描写,延续了她对都市人物心态的关切。张蓓蓓这位有点虚荣且略带无聊感的都市女性,在几位人生导师的带领下,体味人生。但带她领略人生课程的几位老师,也不是特别的人物,而是都市生活的常客。传闻中的海上诗人石乃瑛,是张蓓蓓的精神之父,他的生生死死召唤着张蓓蓓对于情与爱的浪漫想象。而毫无道德底线可言的杨东和四川打工妹,则教会了张蓓蓓丢掉幻想,以丛林法则对待生活。与那种理想主义精神高涨的文学写作不同,严歌苓好像是带有市民世俗精神的气质,她没有高攀英雄,对于像神一样高大的英雄人物,她的创作一直回避。她喜欢那些小人物,她一点都不惊讶这些人身上的种种陋习和难以抑制的欲望,她理解他们,但也仅此而已。这种有节制的处理方式,或许是乡村诗意消退之后,文学的冷静。想想看,沈从文《边城》中的翠翠,如果今天还在,应该就是严歌苓《舞男》中的那个打工妹。如果严歌苓还是采用沈从文的笔法,一味抒情歌唱,那不仅失真,而且很乏味。倒是像《舞男》中的冷处理,反倒显得别出心裁,独树一帜。她没有将全部的同情都倾斜到杨东和打工妹这些底层身上,但也很难说一点同情都没有。故事的重心不再是男男女女,而是转向了人性的思考。在不同的生存环境中,有没有一种共同的人性呢?严歌苓希望是有的,但她的小说却在不断质疑,要不杨东、四川打工妹和张蓓蓓之间为什么这样难以沟通呢?

(责任编辑:admin)

|