我每隔几年都要翻出《包法利夫人》,重温一下包法利夫人的斑斓、精深、痛苦、广阔……对于法国十九世纪的文学,一直很青睐,也说不清为什么。甚至认为《包法利夫人》比托尔斯泰的《安娜·卡列尼娜》还要不朽,就像某个晚上读我们中国的《诗经》,即便隔了三千年,还是可以令自己跳出来。福楼拜笔下那些小人物,跟每一个读者的个体都有相似的契合度,尤其在精神上。

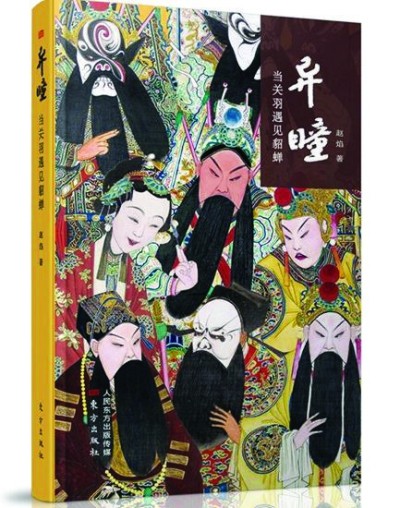

最近,我在断断续续读赵焰的25万字长篇小说《异瞳》。确乎一部富于瑰丽想象力的戏拟小说,核心人物正是关羽。说到三国,不能不提“三曹”父子,他们的四言诗可以说达到了诗歌的顶峰,尤其是曹操,他的诗歌成就到底被他的政治形象遮蔽了,不免可惜。而关羽呢?关羽在几千年的中国民间,一直是受人爱戴敬佩的典型形象,这个人物有他的丰富性、层次感,不仅仅是精深、痛苦、广阔可以概括的。

戏拟小说,可见一个作家的功力和驾驭语言的功夫。

好的小说家都是后天训练出来的,赵焰在《异瞳》之前的几年里,曾陆续推出过“晚清三部曲”,李鸿章、曾国藩、袁世凯也都是历史人物。有了之前创作历史厚重人物的前期准备和铺垫,《异瞳》更显出充沛的底气。小说这个载体更有自由度,说到底,丰沛的想象力才是一部小说的灵魂,语言则是它的枝头花朵。

读《异瞳》,要有耐力。阅读也是挑读者的,并非那么轻快的事情,有时也会给人带来智力上的障碍,并不是一味地赤着脚走在松软的青草地上那么和风徐徐。

《异瞳》是那种老派的写法,细腻扎实,比喻新颖,人们的内心世界清晰可见。写作就是创造一种秩序,然后把悲剧性的关羽一点点地衬托到你面前。这是一本适合深读和细读的小说,满目皆是场景,满纸是一场语言的跋涉;尤其人物的内心独白,普鲁斯特一样漫漫漶漶,无比苍茫。这一部小说还是一份渗透,一种幻变,在很多时候,我都分不清谁是关羽,谁是赵焰;谁是貂蝉,谁是赵焰;谁是历史,谁是现实了。

关羽在我眼里,一直是一个大老实的人物形象,多血质的,有赤子之心,稍微一些愚拙、偏执、憨厚、大义……这得缘于小时候收音机里单田芳老师播讲的《三国演义》。随着成年,还会熏陶变幻出不同的关羽。就是说,关羽会随着我们的年龄、阅历不断地新生,死去,再涅槃……这就是经典的意义,而经典人物一再的书写,一再的幻变,这就是所谓的浪漫主义吧,生生不息,荫泽了一代一代读者。

我一直轻视那种贴着生活书写的创作,根本不是创造,是批量复制和“山寨”,唯独缺乏思想和深度。一个有情怀的小说家要与他身处的时代保持恰当的距离,站得远些,高些,才会看得清,贾平凹有一句话非常精当,他说写作就是拿一只碗在瀑布前接水。现实生活可不就是气势恢宏的瀑布,创作不过是一只碗,面对瀑布强大的冲击力,一个作家他到底能接住多少水?不仅接不住水,还可能有整个人都被裹挟而去的危险。所以,现实是靠不住的,现实必须沉淀,才会清澈。好小说是要靠小说家恰当地后退,才能出得来的。后退是什么?是保持距离,是清醒和沉潜。

前阵,从图书室接出一本《李白传》,写得牛气轰然,又一次刷新了李白的形象,簇新而生动,简直是颠覆式的写作。把作者名字悄悄记下,上网查他是何方神圣。结果,这位李长之先生是民国时期的,他早已不在这个人世,注定无法对话了,叫人怅然。

我所要表达的,就是一种簇新的写作气质,在当代已属罕见了——跳出时代语境去写作的人,得具备何等可贵的品质。因为稀少,所以珍贵。

《异瞳》真是一种区别于当下语境的写作,慢慢地带领阅读者跋涉,直抵丰富与深广。语言平实,没有花腔,有时不免有略略的枯意,正是这点枯意,奠定了小说整体的调子,是人到中年的灰淡荒寒,你能否指责普鲁斯特花四十多个页面写失眠的一夜是枯燥的么?不能吧?骨感与枯意,才是好小说必不可少的表达方式。比如一棵大树,既有枝叶婆娑的凉荫,又有喑哑无光的断桠残梗,这才是一棵大树,一棵有历史骨感的树。树一直站在原地,日日年年,你远远地看,一天天地看,你看不尽书的年轮岁月,树也看不清你的阅历和思想。

小说是汪洋,一个作家只有把自己潜得深,才会走得远。

(《异瞳》赵焰/著,东方出版社2016年8月版)

(责任编辑:admin)

|