白照杰︱读新校注本《锦江禅灯》

http://www.newdu.com 2025/01/26 04:01:52 澎湃新闻 上海社会科学院哲 参加讨论

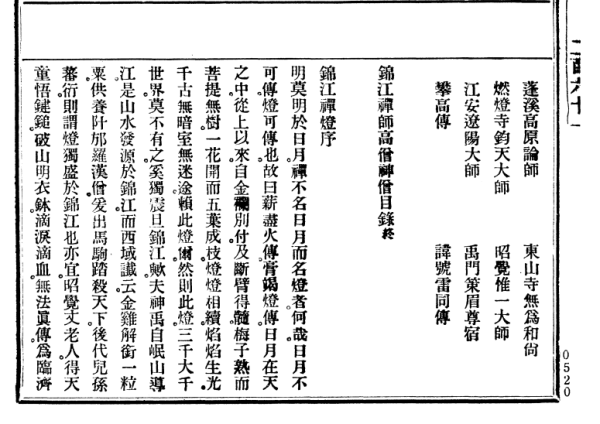

《锦江禅灯》,[清] 丈雪通醉编,吴华、杨合林点校,中州古籍出版社2019年11月版,470页,59.00元 近来 “中国禅宗典籍丛刊”新推出《锦江禅灯》一书(中州古籍出版社,2019年11月版),由吴华、杨合林合作点校。蒙校者不弃,第一时间赠予该书,得以一窥究竟。 《锦江禅灯》是四川禅僧丈雪(字通醉,1610-1695)的著作。通醉生平记载较为清晰,陈士强总结称其“少年出家,初礼古字山清然为法师,圆具(受具足戒)后,遍参诸方,得法于破山海明禅师,为南岳下三十五世、临济宗僧人”(《大正藏总目提要·文史藏》,上海古籍出版社2008年版,页605)。这位获得正宗临济传承的禅师,主要活跃于明末清初的四川地区,有关他在西南地区弘法的情况,黄夏年、杨曾文、王路平等人都曾撰写过专门文章,不难搜寻;新校注《锦江禅灯》的导读部分亦综合各家之说加以概括。从这些考述中不难发现,丈雪通醉是四川佛教史上的重要人物,对恢复明末清初李自成、张献忠等入川造成的佛教衰落和宗门混乱情况,做出很大贡献。作为“禅宗史上第一本以区域为中心梳理禅宗发展脉络的佛教论著”(新校注“导论”语),《锦江禅灯》本质上是通醉试图重新清整劫难过后的四川禅门的一番努力。吴华和杨合林的工作使我们获得了一个新的本子,但案前的这个本子既有优点,但也存在一些值得商榷的问题。 先来谈谈新校注《锦江禅灯》存在的问题。新校注本问题的根源在于未遵循“古籍整理”的工作流程,未达到古籍整理的业界标准,问题首先出在版本上。古籍整理之起手在于寻找合适的古籍版本作为底本,进而综合其他版本对之校雠修订,以期得出更原始(有时是更完美)的本子。根据新校注《锦江禅灯》“校注凡例”可知,其所依据版本为日本《卍续藏》册八十五所收之《锦江禅灯》。但整理者对这个本子的性质似乎缺少了解,对此书的版本脉络亦未下功夫摸查。陈悦曾撰文讨论过《锦江禅灯》的版本问题(《〈锦江禅灯〉及其文献价值考述》,《宜春学院学报》2011年第十一期),依“导论”所述可知新校注整理者对《锦江禅灯》版本之认识即源自这篇论文。 而此文有关《锦江禅灯》的版本论述并不周全,陈悦虽然指出康熙十九年(1680)稍后应该有个“稿本”(或者说“初刻本”)在少数人手中流传,但在康熙三十二年(1693)之后竹浪生刻本至1905-1912《卍续藏》本之间,却完全空白。查何梅《历代汉文大藏经目录新考》(社会科学出版社2014年版,页633、页1318-1319)即可知悉,除收《卍续藏》外,《锦江禅灯》仅入过《嘉兴藏又续》和《频伽藏续》。《频伽藏》约与《卍续藏》编于同时,二藏中之《锦江禅灯》无承继关系。事实上,再查蔡念生所编《中华大藏经总目录》(已收CBETA,可检索),问题就更清楚了。《卍续藏》所收《锦江禅灯》来自驹泽大学所藏之《嘉兴藏》本,且在整理时将驹泽所藏之《锦江禅灯目录》和《禅灯二目》合二为一。如果了解此情况,则《嘉兴藏》本《锦江禅灯》当较《卍续藏》本更为原始,相较而言更应当作为“底本”使用。但有趣的是,原本认为亡佚久矣的康熙二十年之后的“初刻本”,实际依旧存在!近来绵阳新闻网(http://www.myrb.net/html/2019/news/8/209612.html)推出消息,称绵阳安州图书馆刚刚完成孤本古籍《锦江禅灯》的修复工作,而这部《锦江禅灯》正是康熙二十年前后刊刻的那个“原刻版”!根据报道,此书或为1927年安县图书馆扩充图书时于成都古书市场购买而来。由新闻所附图片来看,其书二十卷分为四册,字迹清晰优美。原本定为“二级破损”,但整体尚算完整,修补之后颇为精美。因此,倘就溯古而言,这个安州图书馆所藏的《锦江禅灯》,显然是最原始的本子了,更应当作为“底本”来使用。 但问题并没有那么简单,这里可以再拉个时间线: A:康熙二十年(1680)前后“原刻本” B:康熙三十二年(1693)后竹浪生刻本 C:《嘉兴藏又续》本 D:《卍续藏》本等(更晚者基本皆依此本整理;新校注亦以之为底本)  绵阳新闻网报道的孤本《锦江禅灯》 原刻本自然与竹浪生刻本内容不同,这一点在《锦江禅灯》所收各种序文中即明确指出。又《锦江禅灯》所附材料中,通醉《题辞》系为1672,胡升猷《序》系为1686、彻纲《序》系为1687、觉聆《序》系为1688、德玉《序》系为1693(见陈士强前揭著作)。除通醉初辑《锦江禅灯》时所写的《题辞》外,其他序文主要分布在康熙二十五年前后和康熙三十二年,由此亦推测这些序文是为此书不同刊本所撰写。前揭陈悦的文章对此也有不少讨论,此不赘述。但更为有趣的是,《嘉兴藏》和《卍续藏》本所收的《锦江禅灯》也不似照收康熙三十二年的那个竹浪生刻本,这一点很容易发现端倪。就在二者所收的《锦江禅灯》卷十中即有“丈雪醉禅师”一节,末尾称通醉编好《锦江禅灯》后,于“康熙癸酉(1693)秋,命门人竹浪彻生,负稿嘉禾,剞劂流通”;卷十二中“丈雪醉法嗣”部分,收通醉弟子“竹浪生禅师”事迹,再次话及此事,称通醉命竹浪生刻《锦江禅灯》而“附楞严藏室流通”。显然,这一记载如果出现在序文中是可以理解的(实际上在觉聆写于1693年的《序》中确实存在),但出现在书中的人物事迹里便似乎只能是后人补入的记述,而不太可能是通醉交付竹浪生那个本子里原本该有的内容。因此,非常值得考虑的是,《锦江禅灯》在送交中央、赠入《嘉兴藏》时,内容上又做了一些调整。因此,可以说《锦江禅灯》的A、B、C、D本之间均存在一定差异,《卍续藏》本与《嘉兴藏》本的关系和差异已可明确,其余诸本之异同依需细细考察。尤其是“原刻本”的修复工作已经完成,将之与《嘉兴藏》等本对比,应当可以发现此书变迁历程的更多线索,相信相关考察会丰富佛经版本学的知识。回到对新校注《锦江禅灯》的评价,由于整理者完全忽视了对以上版本脉络和性质的考察,致使所使用之底本实际只是最通行,但并非最原始(或许也不是最接近原书面貌)的本子,导致在“古籍整理”方面的意义打了很大折扣。另外,有关《锦江禅灯目录》的问题,恐怕也需要再思考。《卍续藏》中,此《目录》附于《禅灯》末尾,新校注本为适应当代情况,而将之提至书首,然而恐怕二者于《目录》与《禅灯》的“不一不二”关系的认识都存在问题。今本《目录》与《锦江禅灯》内容并不完全匹配,很多出现在目录中的人物在《禅灯》中并没有实际记载。且根据各种序文以及《禅灯》中通醉和竹浪生的相关记载来看,《目录》(包括《嘉兴藏》所谓《二目》)本来就是有别于《禅灯》的另一著作,两者可以合而为一,但也可分别并行。事实上,这个《目录》的价值可能并不仅仅在于为此书阅读提供帮助,而是暗含着另外的价值和用途。有关这一问题,容稍后再做解释。 除所用底本不当外,新校注《锦江禅灯》还存在一些其他的古籍整理方面的问题。 第一是校勘不合规范。通醉在《锦江禅灯》的题辞等处就已说明此书的编纂很大程度上是综合摘抄既有僧传、语录,书中《古今采摭》即给出所依据之主要资料目录。新校注的“校勘”工作便主要是以《五灯会元》《高僧传》《续高僧传》《宋高僧传》《景德传灯录》等材料作为“他本”来对《锦江禅灯》校对。但新校注本并没有给出所使用的“他本”的版本信息,而不同版本的同一书籍存在文字差异(有时差异还很大)是很普遍的现象。当不给出他书版本,但却“出注”点明《锦江禅灯》与某僧传、灯录所使用之字词存在细微差别时,此类注释恐怕也很难具有古籍整理的意义了。 第二,新校注本的出注规矩不太统一,注解水平或许还有待提升。对什么样的问题需要做注解似乎没有明确的观念,如上述“底本”与“他本”的细节对比,便时有时无。对有难度的问题,如通醉提到的同时代或稍早僧人的全名、地方佛教情况等,几乎没有给出任何注释。但实际上,这些方面才是读者的拦路虎,若无恰当注解,读来如堕五里雾中。 第三,新校注本的句读方面存在一些问题。这里可以举几个例子: (一)原:非道有优劣亦邪正,盖自取之耳!(页10) 当改:非道有优劣,亦邪正盖自取之耳! (二)原:丈雪新添上祈楞严主人,灾梨以成之。(页14) 当改:……丈雪新添。上祈楞严主人,灾梨以成之。 (三)原:僧回举似夹山。(页29) 当改:僧回,举似夹山。 类此不赘。总体来看,句读的问题不算太过严重,尤其越往后问题越少,但也总是不期而至、迎面扑来。第四,根据整理者在导读中所述,《锦江禅灯》曾出过最少两个整理本,分别是张新民的校注本和冯学成的《巴蜀禅灯录》。整理者对此二书(尤其张新民者)当有参考,但所出注脚中仅两处提及张新民的工作,一处为《石谷慧禅师》校注中纠正张新民妄改一字之失,另一处是《云峤水禅师》中接受张新民增补之二字。然恐借鉴成果还有其他,注释未足或有夺美之嫌。 以上主要就新校注本《锦江禅灯》所存在的问题举例,颇有求全责备的味道。实际上,这个新校注本还是有一定学术贡献的。《卍续藏》本《锦江禅灯》是目前使用最广的本子,更早的安州图书馆“原刻本”迄今并未流通,图书馆自身不但没有推出电子图片或影印古籍,甚至在馆藏书目中也查不到相关信息——若不动用内部关系,恐怕难见尊容。因此就《卍续藏》本而言,吴华和杨合林的校注本是一个非常容易获得且阅读非常方便的本子。尽管存在不少问题,但对研究工作依旧能起到一些帮助。整理者的校注实际也能令人获得一些启发。正如前文所述,《锦江禅灯》不少内容抄撷别书而来,新校注本根据对比,常常会给出抄撷的源头(尽管没有注出源头的版本),使我们更容易获得对《锦江禅灯》编纂历程的清晰认识。通醉在书中《题辞》《辨讹》《校讹篇》指出以往灯录僧传中存在的一些“丑词”“可笑”(通醉原话)的问题,但新校注本整理者在注释中点出了通醉本人也犯下很多类似错误,如因为误解地名,而将别处僧人误为巴蜀人等,亦有其“可笑”之处。因此,新校注本对正确评价《锦江禅灯》的整体水平,也可提供一些帮助。  不论如何,吴华和杨合林的这个新整理本应该会获得更广的流传和使用,由此或可使《锦江禅灯》的价值得到重新重视。有关《锦江禅灯》的学术价值,虽有杨曾文、黄夏年、陈锐等珠玉在前,但这里也想狗尾续貂,略发拙见。 《锦江禅灯》首先具有一定的史料价值,但其史料价值比较特别。由于此书不少内容摘自更早文献,且对原文献并无本质歪曲或大幅篡改,这些内容的史料价值并不高。但《锦江禅灯》对同时代的一些巴蜀僧人有所记载,这些时代较晚的内容确实具备原始资料的意义。 与史料价值相比,《锦江禅灯》的另一个意义要更具学术性。正如通醉在书中反复强调的那样,李自成、张献忠入蜀之后,巴蜀禅僧圈子混乱,“鱼目混珠”时有发生,故通醉希望以此《禅灯》照彻西南,甄别真假“禅僧”。通醉的甄别标准很明确,凡是不具备明确师承的人,都不是正经禅僧,皆要被列入批判对象。通醉在《锦江禅灯·题辞》中写到“近有一伙不明大法之人,只欲攀高自大”,书中更举峨眉山白长老为反例(卷八,新校注页196),称此白长老自以为是,作颂千首,妄图胜过雪窦禅师之百颂(即《雪窦和尚百则颂古》)。但当他将书拿给大和禅师看时,大和“乃唾曰:‘此颂如人患鸦臭,当等立地,其气不可闻。’”通醉评论道:“无师自悟之流,费尽心血,将谓取胜于人。及见智者,一场热哄,只为贡高堕此窟穴。参学人,切莫萌此遗臭诸方!” 因此,带着清整一地教界目的的《锦江禅灯》不能被当做一般的“僧史”“灯录”阅读,而应当被视作地方佛教领袖的正统化努力来加以分析。由于通醉及其门人在巴蜀一带声威日隆,其所代表的“主流观点”也渐渐获得官方认同,但现实效果如何却仍未可知。《锦江禅灯》入《嘉兴藏》一事,是通醉一派观点获得官方认同的重要事件。入藏使《锦江禅灯》获得了最高权威,背后的教派人员亦由此树立正统地位,类似手段在历史上并不罕见。但目前并不清楚的是,《锦江禅灯》入藏的具体经过,是谁人推荐?在怎样的历史背景下获得通过?中央与地方政府、教界的关系如何协调?中央与地方如何各取所需,达成双赢?种种问题都有待进一步考索,背后说不定又是一本《为权力祈祷》(卜正民的名作)。对这些问题的追溯不仅仅是一个版本学的研究,背后还有更具社会史意义的理论关照。 返回头再说《锦江禅灯目录》。通醉编纂《锦江禅灯》的主要目的之一是区别彼时巴蜀僧人是否拥有正统法脉,这个目的应该也渗透进《目录》之中。所以,《锦江禅灯目录》便不止于一般目录的作用,更是具备了“法脉传承世系简表”的意义。这也就解释了为何《目录》可以与《锦江禅灯》分开单行,同时也解释了为何目录中的不少僧人在《禅灯》中并无事迹记述的现实。 总体来看,《锦江禅灯》是一部非常有趣、也具有一定学术价值的著作,值得重新检讨。吴华和杨合林的新校注本尽管存在很多问题,但呈现在面前的这部书依旧有其便利之处。以上简要讨论,希望有助学界重新认识此书之价值,引发更多富有层次性的思考。 最后,本文撰写受吴华教授大力支持,上述观点皆与他私下交流过。对他敢于承当、不避批评、追求纯粹学术的精神,表示由衷赞叹! (责任编辑:admin) |