莫泊桑诞辰170周年|漂亮朋友一生:战争、爱情和金钱种种

http://www.newdu.com 2025/11/06 05:11:43 未知 newdu 参加讨论

关键词:漂亮朋友一生 莫泊桑

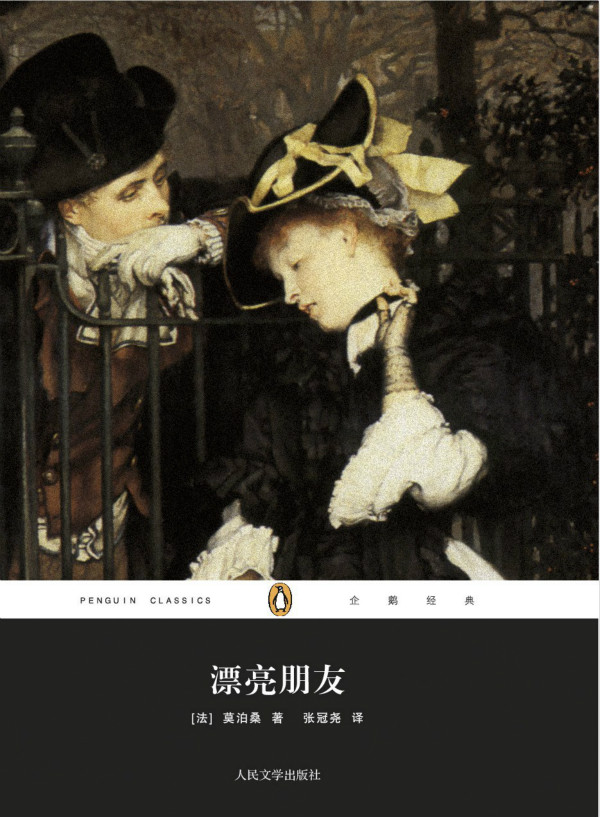

“我,我所爱的,这就是放逸的美: 我愿如先贤的那样好, 在人心里存着无穷的热望, 仰慕我的荣耀的身体。” 作于青年时代的《欲望》一诗,在某种程度上便是莫泊桑一生的写照。他将自己塑造成拉丁文艺界的典型,崇高、放纵,而这个文艺界也在他逝世后于一次次危机中瓦解。托尔斯泰对此做了盖棺论定,“在培育莫泊桑成长的那个圈子,对女性的美和爱情的描写是十分严肃的,这种描写也早已被那些渊博的智者和学者所确认和承认,并且曾经被认为,现在也仍然被认为是最崇高的艺术的真正任务”。这位道德色彩极为浓重的北方基督教徒将锋利的矛头对准了欧洲十九世纪后半叶最风流的作家,他指责莫泊桑“对劳动人民的生活和利益不了解,把他们看成仅受情欲、恶欲和私利所驱使的半人半畜的东西”。 的确,莫泊桑笔下的人民并不是以东正教、无政府主义、早期社会主义的面目出现的。以二十一世纪的眼光看,他的人民也显得老套、过时。不过,莫泊桑和他的同时代作家们共同开启了现代短篇小说,某种程度上它和高效的、流程式的世界工业体系,和现代公民社会的形成有着千丝万缕的关系。与莎士比亚或塞万提斯的文学盛世不同,莫泊桑生活的年代可以说是文学最为辉煌的时代,它居于由思想体系、政治方略、工业体系、媒介革命构成的世界图景的中心位置。而莫泊桑或许是迄今为止最为流行的短篇小说家,这得益于他的语言的简洁或者更强的可译性,他对人物和故事的聚焦,他对情欲和失落的野蛮的追求。当然,这也使得他无法见容于现代学术体系,尤其是文学史和文本分析的那种。 1850年8月5日,居易·德·莫泊桑生于法国诺曼底滨海塞纳省都尔絮阿格镇的米龙梅斯尼尔别墅。父亲是纨绔子弟,寻花幽欢的惯犯。母亲是作家勒普瓦特万的妹妹,福楼拜的朋友。父亲和母亲在婚后常常争吵,最终协议分居,没有在法律上离婚,但几乎是事实离婚。莫泊桑交由母亲洛拉监护。对于父亲,莫泊桑没有过怨言。9岁时读拿破仑王家中学的居易有一次写信给母亲,“我作文得第一名。作为奖赏,某夫人带着我和爸爸上马戏团,她好像也要奖励爸爸,但我不知道为什么。” 1862年,由福楼拜签名的《萨朗波》邮寄到埃特尔达镇的一栋别墅。洛拉给儿子居易朗读了若干片段,随后她致信福楼拜,“我儿子居易聚精会神地听着,你的精彩动人、细腻和恐怖的描写,使他眼神闪出光芒。”就这样,少年的居易一边在母亲朗诵的莎士比亚中,一边在海滨冲浪嬉戏中,逐渐长大,肉体的和文学的这两股力量主宰着他的一生。在他的体内流着“海盗的血”,也流着赫耳墨斯的血。 像大多数作家一样,莫泊桑对教会学校、拉丁文、祈祷表示厌恶,他热爱渔船、舞会、爱情。少年的居易在《新爱洛伊斯》等作品的启迪下开始写诗,“生活是远去的船只的痕迹,也像长在山上瞬息即逝的花朵。”1868年,居易救起诗人斯温伯恩,这位前拉斐尔派诗人给居易留下了古怪、哥特式的印象:死人头、被性虐的猴子,还有他的性错乱。这不是诗人第一次和诗歌世界擦身而过,他曾被母亲洛拉介绍给她的朋友、诗人路易·布耶,不过诗人不久撒手人寰。“如果布耶活着,他会使居易成为诗人。”母亲说。 福楼拜教导居易要有耐心,“……按照布丰(布封)的说法,才能不过是长期的忍耐……”,要寻找合适的、准确的词,“……当你经过坐在门口的杂货店老板、或正在抽烟的看门人……你给我指出这个老板或看门人的姿势,他们的包括整个思想本质的、由形象的动作指明的外表形状,使我能够不与其他杂货店或其他看门人搞混,用一个词来表明……”。这种对于准确,对于创造的要求在很大意义上并非现实主义或者自然主义的部分,而是艺术家品质的部分。寻找和描述事物的本然面目可以看作是那些大师或艺术家们和现实主义合作的结果,正如加缪所言“艺术从来不是现实主义的,它往往有着达到现实主义的愿望。” 1870年,取得文学业士后,在巴黎法律学院注册不到一年时间,居易参军了。从1870年7月,到1871年11月,居易一共在军队待了一年余日。从军的日子里,居易随军一直溃散,十分狼狈。给母亲的信中,他写道,“普鲁士人在我们的国土上急速前进。至于战争的结局那是毫无疑义的。”他也曾盲目地相信可以守住巴黎,但事与愿违。居易觉得被德国击败的法国就像是被击倒的、颤巍巍的拳击手。没有证据表明,后来的莫泊桑对于战争有着宏观的认知,他甚至都不清楚巴黎公社究竟是怎么回事。 在后来的作品里,莫泊桑对于战争的描写有着诸多虚化的和模棱两可的一面。像我们对于现实主义的既有认知那样,这些作品里对于战争场面几乎是一笔带过,且多数还是象征的和描述的手法。他的小说热衷于描写士兵、将军、人民、伯爵夫人,而不是成百上千个他们;热衷于描写他们的日常、道德、心理,而非事件的机理、事态的流变,甚至是故事的开合。在这些作品里,莫泊桑所讲的仍然是喜剧性的道德故事,他从未真正地将战争或者政治纳入作品的核心。 在普法战争纪实录《羊脂球》里,莫泊桑看起来很轻巧、很因袭地写了几个典型:不可撼动的自然、破败无力的法军、野蛮傲慢的普鲁士、善于隐藏和变化的伯爵和太太、假信仰之名的修女、性欲旺盛的男人、死气沉沉且压抑人心的道德、无辜的奉献的人,但他们又的的确确是那个世界的几个主要形象。像在其他短篇小说中一样,莫泊桑给我们一个滑行般的开场,而后是一个可以预见结局的故事,接着是果然到场的转折,最后是猝然而至、犹有余韵的结尾。羊脂球无疑是一个耀眼的主角,她是拿破仑三世的崇拜者,战乱中的流亡者,为救一行人不得不委身于敌人的良心人,被遗弃的可怜人。围绕“妓女”“救星”“弃女”,她不再是确定的那个主体,她时而像塞壬,时而像弥赛亚,但终究不是她自己。小说里说,“她感到这帮道貌岸然的人先是牺牲掉她,然后又把她当成没用的脏东西扔掉,现在又将她淹没在鄙夷不屑中。”这里所说的何曾不是读者看到的“羊脂球”呢? 莫泊桑好多次将普法战争安置在自己的故乡诺曼底。为给自己的父亲和儿子复仇,米隆老爹“像割麦穗似的割下”十六个敌人的头。在不断的回转和不得已的逃亡后,瓦尔特·施那夫斯如愿以偿地做了俘虏,如愿以偿地获救,沦为上校获取勋章的筹码。相比之下,他对战期巴黎的书写要寥落一些。在战前常聚在一起钓鱼的瓦勒良和莫里梭感:叹“……日子可比以前艰难……倒霉的世道……”他们被普鲁士们缚石投河,“现在轮到鱼来吃他们了。”当然,写战争的还有《菲菲小姐》和未完成的《天使》。 1873年,莫泊桑入职海军部(此前自愿服务约一年),1878年转入教育部,1881年离职。莫泊桑对于职员生活多有苛责,他志不在此,他抱歉自己的存款不够海边度假。后世认为莫泊桑是他曾经所是的小资产阶级的最佳写手,或许就是这样。他几乎将人文系统中的旧的道德骗术改造成新的道德可能,他压平场景、聚焦人物、减弱高潮。 与此相对照的是莫泊桑对待性、爱情、婚姻的风流和恣意,他渴望长出千只手拥抱女人们,有时于他而言,“女人只能是取悦男人”。他在入行前就习惯于去妓院,并早早染上了梅毒,甚至成立了一个暧昧的组织“克雷皮蒂斯社”。在信的那一头,福楼拜苦口婆心地叮嘱,“……工作上要更用心……你是为写诗而生,多写点东西吧!其他都是白费精力,不要贪图肉体享乐,要注意健康!……从早晨5时到10时,这些时间要贡献给诗神缪斯……作为艺术家,只有一个原则:一切要贡献给艺术。……”但对于生活问题,莫泊桑只是一个表演者,福楼拜只是一个观众。1875年,莫泊桑自导自演了一出情色剧《玫瑰之叶》,它的主角是乳房和生殖器。福楼拜、屠格涅夫、左拉都做过一次观众。 十九世纪后半叶的世界是新兴大众媒体的,是一毛钱小说的世界。大量的报纸囤积了大量的撰稿人队伍,而作家们,尤其是现实主义作家们或多或少处于该队伍的中心。关于“现实主义”,最早见于尚夫勒利与杜朗蒂的笔下,他们主张“对人们的生活环境进行确切、完整、真实的再现,因为这种研究方向得到了理性、智力的需求及公众兴趣的证实,并且没有谎言或任何弄虚作假的行为”。这是彼时的未来世界。 当然还有一部分作家维系着古老的沙龙方案。马拉美将自己的家改造成文学客厅,做起了“星期二聚会”,与会者包括马奈、里尔克、纪德、瓦雷里、德彪西。而莫泊桑和一部分自然主义者走的是更具有“现代性”的路线,他们也大抵收获了更多的文学声誉和财富价值,只不过他们的文学趣味和文学史地位一直都是受到指摘的。莫泊桑溜进媒体的另一个原因是他不想归属于任何教条、学派、女人,这些媒体满足了他对于独立的需求。他和自然主义者们保持着有距离的合作关系,他们在1880年出版了合集《梅塘之夜》。他和《文学界》《高卢人报》《吉尔·布拉斯》等媒体建立了长时间的合作关系,或发评论,或发随笔,或发小说。 经过十年的蛰伏和忍耐,莫泊桑终于收获了女人、金钱、声誉。在十九世纪末,莫泊桑就是现实主义文学的高潮。对出版商和金钱的要求,他是毫不手软的,“……一本书10至15篇小说,连插图共150页,精装版500册,共2000法郎。在我交稿时付1000法郎,在发售时付1000法郎。……”经由屠格涅夫推荐,莫泊桑的作品在俄国也流行起来,甚至赢得托尔斯泰的关注——托尔斯泰指责莫泊桑的大多数作品没有良好的道德感,但他毫不怀疑作家的才华和探索。莫泊桑的收入被他用来买别墅如“居易之家”、游船如“俊友”和赡养家人。他既不想建筑一个更好的人文世界,像龚古尔那样,也不想踏入老旧的文学作坊,像雨果那样。 《俊友》(《漂亮朋友》)几乎是莫泊桑的自传,杜·瓦洛就是莫泊桑,莫泊桑就是杜·瓦洛。杜·瓦洛道貌岸然,凭借自己的姿色和手段,坐上了《法兰西生活报》主编,并赢取了瓦尔特的女儿。他成功得一塌糊涂,连主教都祝福他,“您肩负重任,必须做出表率。”在婚礼中,他感受到由衷的幸福感,浑身战栗。莫泊桑声称,他记录下的道德现状正是现实。为此,让我援引托尔斯泰的观点,他认为莫泊桑打心眼里觉得这个社会是“败坏的、疯狂的、恐怖的”,这归根结底是因为莫泊桑相信人的灵魂有着另外的要求,尤其是在爱情问题上。当然,读者且不要将特定现实造成的中产阶级化的社会事实和此类褊狭道德的风行做统一观。莫泊桑的辩解仍然是有效的,尤其是当我们见证俊友的潇洒、情欲、隐晦的时候,当我们见证这位披挂着声望的作家日渐凋零的窘境的时候。 没有证据证明莫泊桑准确地传递了他的或者他时代的文学价值取向。在他的随笔式论文《小说》中,他将自己定义为“客观小说的理论”的追随者,以区别于“纯粹分析小说的理论”的信徒。但是他的解释颇为混乱,尤其是他没有对自己下的断语做出有效的界定。他所说的“分析小说”像传统的道德小说,又像当时的通俗文学,又像未来的心理小说。从今日的角度来讲,莫泊桑正处在叔本华的意志哲学和现代心理学的中间,他的作品也仍然是两者之间的。他可以声称自己的作品是“具体形体的纯朴性”的,是“从他深刻慎重的观察中综合得出来的方式审视宇宙、万物、事件和人”的,但它又必须是心理学的,或者行为心理学、“故事”心理学的,而这正是他被二十世纪短篇小说大师们追捧的最重要原因。 正如他在《狂人日记》中所写,他也在精神错乱,掌控不了脑袋,同时他完全学不到他命名屠格涅夫的那种东西——虚无主义。在后期,他越来越背离福楼拜的传统,“作品不再是作为作品造物主的作品的自身反映”。在仅有的一些时刻,莫泊桑对自己的生命是友好的,主要是乘“俊友”旅行的时候。1888年,他记录了自己在地中海的行迹,“……我们需要全神贯注,准备战斗:眼睛需要善观天色,发现捉摸不定的外表上的变化;皮肤需要感觉灵敏,分辨它是在抚摩还是在冲撞;心灵需要摸透它的脾气,料到它什么时候发作,判断它是心平气和还是恣意任性。……”他在海洋和乙醚之间寻找到了难得的平衡。 1893年7月6日,在梅毒、过劳、精神问题等的持续恶化下,莫泊桑在一家精神医院离开了人世。关于他的生活,我们所知甚少,因为“有关他的私生活,他对我们讳莫如深”。在他的葬礼上,左拉致辞,“那些不认识他的人将通过作品都爱他,因为他歌唱了永恒的爱,歌唱了人生。” (责任编辑:admin) |