《国语学草创》36字母罗马字标音理论及“原型”

http://www.newdu.com 2025/10/30 08:10:39 《古汉语研究》 李无未 参加讨论

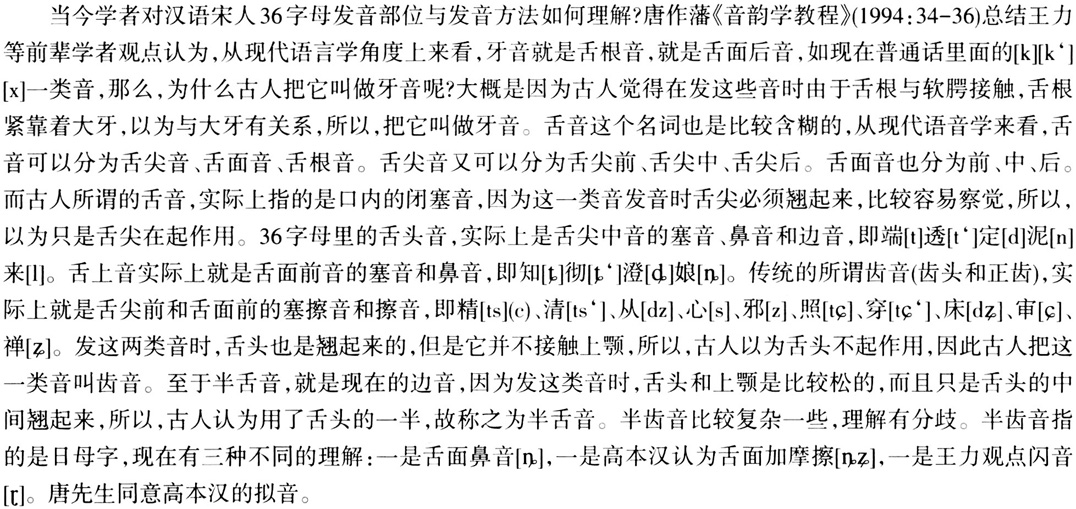

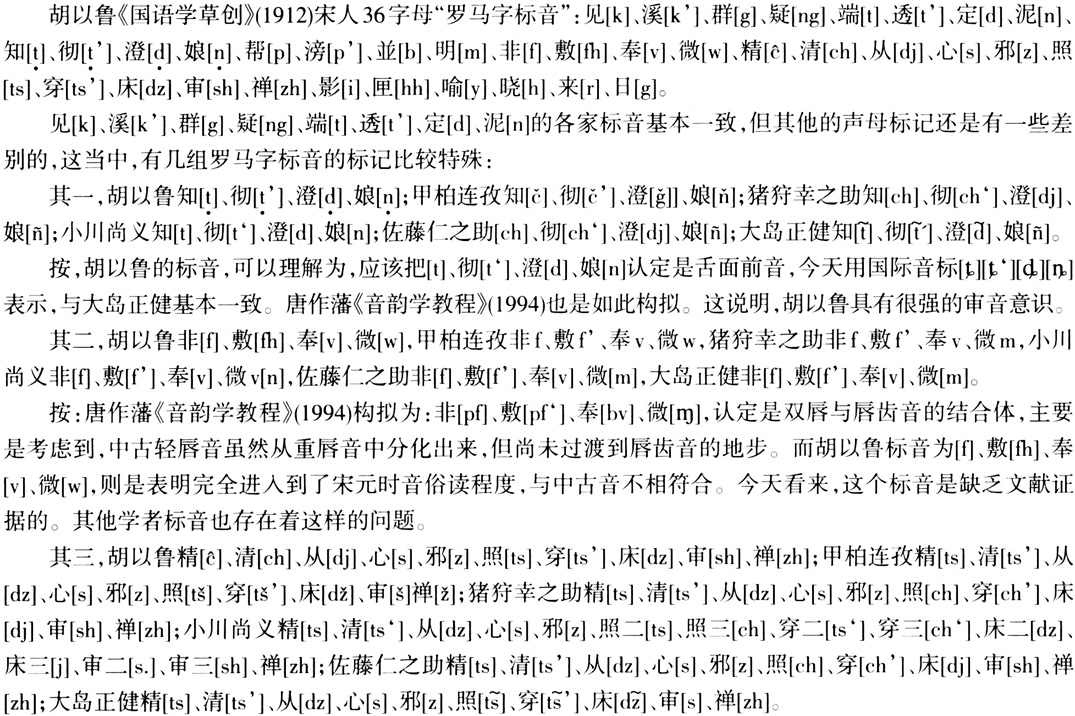

内容提要:胡以鲁《国语学草创》是中国学者所写第一部汉语现代语言学理论的奠基之作。《国语学草创》用罗马字标注宋人36字母,需要我们从其理论“原型”角度去加以认识。胡以鲁曾经师从日本东京大学上田万年,而上田万年又曾师从德国学者甲柏连孜。与此同时,胡以鲁还师从章太炎学习汉语音韵学。英国马士曼、德国甲柏连孜、日本大岛正健、猪狩幸之助、小川尚义等宋人36字母罗马字标音在先,胡以鲁的标记肯定与之相关,比较语言学理论意识来源十分清楚。胡以鲁学术个性特征鲜明,具有广阔的学术视野和更为深刻的洞察力,他是中国第一个对汉语宋人36字母用罗马字标音的学者,其“构拟”成果属于中国汉语音韵学史由传统向现代“过渡期”的产物。 关 键 词:胡以鲁;国语学草创;36字母;罗马字;原型 作者简介:李无未,厦门大学特聘教授,主要从事汉语史研究。 基金项目:国家社科基金重大项目“东亚珍藏明清汉语文献发掘与研究”(12&ZD178)。 胡以鲁的《国语学草创》(1912)是中国学者所写第一部汉语现代语言学理论,即所谓“国语学”的奠基之作,可以和《马氏文通》相提并论,在近现代中国语言学史上的地位十分显赫。一百多年来,学者们对它有所关注,但我们认为,实质性的全面而深入的研究成果并不多。就当前来说,需要我们全面客观而公正评价它,系统地解读它,从中发掘有价值的内容。 《国语学草创》“国语学”理论以中国传统小学“元素”为重心,而传统小学“元素”中又以汉语音韵学为枢纽,这彰显了胡以鲁国语学理论的特色。《国语学草创》汉语音韵学内容丰厚,涉及到汉语中古音、上古音、等韵理论、历史与现实方言区划、语音演变等,其中最为引人注目的是汉语中古音与上古音“罗马字标音”理论。长期以来,学者们因为忽视对《国语学草创》“国语学”理论研究,而偏重于讨论一般“理论语言学”价值,而许多颇具影响力的“国语学”内容,比如汉语中古音与上古音“罗马字标音”理论,往往不为人们所看重,这淹没了《国语学草创》汉语中古、上古音“罗马字标音”作为近现代西方语言学指导下的汉语音韵学理论特色。本文力图从《国语学草创》宋人36字母“罗马字标音”理论及其“原型”角度去加以认识,以期引起学术界对胡以鲁汉语音韵学理论重大价值与特点的关注。 一、《国语学草创》宋人36字母罗马字标音理论 1.宋人36字母罗马字标音标记图表 《国语学草创》“说国语缘起”认为:“欲以音声研究国语之缘起,当先审音声本体之为何,并若何构成吾国国语者。”由此,普通语音学理论成为研究中国国语学的钥匙。胡以鲁“审音声本体”,是从观察中国中古汉语“36字母”发音的生理物理属性开始的。胡以鲁宋人36字母“罗马字标音”图表如下:  胡以鲁用罗马字标记宋人“36字母”的音值,这是他之前的中国学者基本不去做的事情。即便是当时中国汉语音韵学者,对这种标记,也有相当一部分人认为是“异端”行为,难以接受;但对另一部分汉语音韵学者来说,其革新意识十分突出,认定胡以鲁的汉语音韵学研究观念超出常人。 2.胡以鲁宋人“36字母”发音方法与发音部位研究 胡以鲁为何用罗马字对宋人“36字母”作如此“标音”?《国语学草创》阐述了其研究宋人“36字母”的现代西方语音学理论依据,他说: 构成语言唯一之原料,即腑脏所流出之空气。腑脏者,人身空气制造所,语言原料所由出也。因其种类容量共鸣器调节机关等之差乃生种种之调节,Articulation,此有调有节之声音,加以意义,则为言语。  胡以鲁用关键词概括,认定宋人“36字母”发音方法主要是:音素、气、声、清音、浊音、重浊音。这些术语,大多属于传统音韵学理论范畴的,但也有现代语音学理论范畴的术语,比如“音素”这个术语。无论如何,胡以鲁认为,对这些术语都要用现代语音学理论重新解释与分析。这种解释与分析,与传统汉语音韵学理论认识大不相同。如果定性的话,胡以鲁认为,是属于“音质”性质的研究,即发音方法的理论性研究。胡以鲁引用了细佛氏Sievers的看法。Sievers,海晓芳(2014:187-203)认为就是季弗斯(1850-1932)或西佛士(E.Sievers),德国语言学家,著有《语音学纲要》(1881)、《古日耳曼语音律学》(1893)、《格律,旋律研究》(1912)、《语音分析的目的和方法》(1924)等。季弗斯是欧美普通语音学的奠基人之一。这里引用的应该是《语音学纲要》(1881)的说法。 胡以鲁研究宋人“36字母”与传统汉语音韵学分析存在着明显的差异。运用现代语音学对宋人“36字母”进行发音部位的研究,胡以鲁沿用日语汉字词的说法,称之为“发音机关”之研究: 更就发音机关观察,当声气经过口腔之际,障其经过而调节之者,发音机关之妙用也。调节之机关不同,声音又得类别之如下:以舌之后部隆起于口盖,障其经过则为颚音,Guttural曰见溪群疑。以舌头伸突于齿之背后,即口盖之前部则为舌头音。Coronale虽然曰齿之背后,曰口盖之前部,亦有种种之点焉。突其最里部曰知彻澄娘,称为里音。Zerebral突于齿龈之上而稍屈者曰端透定泥,称为前舌端音。Alveolar突于齿龈而发者谓之后舌端音。Postdental突于背齿而发者谓之背齿音。Intro dental精清从心邪及照穿床审禅是也。自是而外,上齿与下唇相切,或声或气流露于其间,则为唇齿音,或曰轻唇音。Labio-dental非敷奉微是也。翕两唇而以障声气之经过为两唇音或曰重唇音。Reinlabial or by labial帮滂並明是也。以上就舌头对于口盖弓及齿牙诸点之隆突作用言也。其他卷舌而抵诸口盖则发来(r)音。弹转于齿龈则发日(Z)音。前者名其舌之形曰卷舌。Inverted后者名其弹转作用曰弹舌。此口腔内外部分之调节也。顾犹有不及口腔压声气于喉头而发如影晓喻匣者,是为喉头音。Laryngal以上或就音质或就发音机关而类别者,皆以有所调节而分,即经调节之声气则韵纽也。 胡以鲁认定的宋人36字母标音“机关”,即“发音部位”关键词,主要包括:调节机关、口盖、腭音、舌头音、里音、前后舌端音、背齿音、轻重唇音、弹舌、卷舌、喉头音。这里不好理解的术语是“里音”。里音指的是舌面前音,今天用国际音标  表示。“唇齿音”是指双唇浊辅半元音[w]和唇齿浊擦音[v]。学者们解释说,口盖音,就是舌根音。发这个音时舌根向上抬起,对气流形成阻力的位置在舌根与后腭之间。“口盖”一词,是日语语音学常用语音术语。“弹舌”一词,章太炎也已经用过了。在胡以鲁之前,章太炎(2011:47)《国故论衡·小学十篇》“正言论”就有“弹舌音变来纽界”“弹舌音误禅纽界”说法。胡以鲁认定发[z]音,是指舌尖后浊擦音 表示。“唇齿音”是指双唇浊辅半元音[w]和唇齿浊擦音[v]。学者们解释说,口盖音,就是舌根音。发这个音时舌根向上抬起,对气流形成阻力的位置在舌根与后腭之间。“口盖”一词,是日语语音学常用语音术语。“弹舌”一词,章太炎也已经用过了。在胡以鲁之前,章太炎(2011:47)《国故论衡·小学十篇》“正言论”就有“弹舌音变来纽界”“弹舌音误禅纽界”说法。胡以鲁认定发[z]音,是指舌尖后浊擦音 ,接近高本汉所构拟的 ,接近高本汉所构拟的 。这些术语,如果按现代语音学理论定性的话,都是属于“发音部位”的研究,与“发音方法”角度不相同,但相互配合,构成一个整体性语音理论系统。 。这些术语,如果按现代语音学理论定性的话,都是属于“发音部位”的研究,与“发音方法”角度不相同,但相互配合,构成一个整体性语音理论系统。3.胡以鲁对“韵”和“纽”的解读 胡以鲁对历史上传统音韵学术语“韵”(均)和“纽”的内涵也进行了新的解读,带有明显的现代语音学音节结构理论分析特点: 韵古曰均,经喉颚舌齿唇等诸机关所调匀之音也。纽者,代表同类语头音之类首也。被梵语输入之影响,肇分音类。然以国字单节不可分之贯习,语音亦就其首音相同者类别之而止。然则双声字首音同者皆同类也。一个音内之成分素未尝分也,是故喉头弹舌卷舌等统如梵语归于韵纽,不如印度日耳曼语族别为半韵。虽然,此历史上观察也。就音声学上观半韵不过音渡Glide耳!韵纽之外固不必别为半韵也,为表韵纽,以音质发音机关为准排列之。 胡以鲁对传统汉语音韵学中的两个术语“韵”“纽”进行了辨析,其中“韵”,不是“韵母”,而是描写声母发音状态的“均”,很像现代学者对元音发音特点进行的分析。元音的发音体是声带,发音方法是使声带发生振动,气流通过声带后不受任何阻碍,所以是“均匀”形态。但胡以鲁在这里所用“均”很显然不是指“元音”,而是指“辅音”。胡以鲁对辅音声母发音各个部位整体性协调情况进行了描述,即声母发音时,各个发音部位,比如“喉颚舌齿唇”要协调用力,着眼点不是单纯地在某一个发音部位上。所以,他称是:“经喉颚舌齿唇等诸机关所调匀之音也。”看法十分独特。胡以鲁对声母“纽”的看法,就不是简单地放在发音部位与发音方法的问题上,而是从“反切”内在结构构成角度去看声母,即反切上字所代表的“同类反切上字群”的音节前首部分。这种反切上字“同类音声选字”的理论,又可以和陈澧“反切系联法”相关,很像是用《广韵》反切上字“系联”而归纳出的声类。反切上字很多,但只用一个反切上字做代表字而加以表示,这是学者们惯常的做法。声母和韵母已经构成一个完整“音”的音节结构,胡以鲁比较了中国传统音韵学中来自于印度的梵语术语与来自现代语言学中研究印欧语的术语内涵后,进一步认为用现代语音学理论发音方法(音质)与“发音机关”(发音部位)结合定性而称为音节结构中的“声母”则更为合理。 4.宋人36字母罗马字标音 如何对这些声母“音值”进行标记?是用传统的汉字字母标记,还是寻求新的语音标记方法?很显然,胡以鲁选择了后者,而后者则是欧美语音学标记理论的产物。不过,因为用新的标记方法与中国传统汉语音韵学“声类”分析下的汉字标记截然不同,故而引起当时汉语音韵学学者们的极大注意。新的标记方法思维方式个性突出,追求科学的“音值”之质地,在汉字字母标记基础上再行用罗马字母作标记,这肯定需要有一个“转换语音标记形式”的认知过程。无论如何,胡以鲁在符号标记上做了新的改进,借用新式罗马字符号标记语音,标志着中国学者所构建的传统汉语音韵学研究理论模式,在陷入“绝境”中“浴火重生”,由此,中国汉语音韵学研究进入了一个新的语音标记时代,这对中国学者来说是第一次,值得特别注意。 瑞典学者高本汉用历史比较语言学理论研究汉语音韵学,进而用新式罗马字标音方法“构拟”中古音,从时间上来说,与胡以鲁相距很近,所以,我们认为胡以鲁汉语宋人36字母罗马字标音属于中国汉语音韵学由传统向现代“过渡期”的研究成果,意义非凡。胡以鲁对此是有一定认识的,他称: 于单音节语音之中分析其语头音而研究之,此吾国之所无也,乃借罗马音标而为之。虽然,罗马音标非为吾国语而设,欲借之以完全表示,殆不可能,故如溪透滂等罗马音所无者表以k’t’p’以示其压力较ktp等气音为尤强也。里音下识以点,微表以w,以示其在w与v之间。日表以g,以示其在r与j之间。表所示诸韵大抵但作语头音,惟k’t’p’亦作语尾音,所谓收声也。Auslant印度日耳曼语族之发k t p也。声气一障于唇舌便得自由经过,称之曰破障音。吾国之k’t’p’语尾音则不然,一闭不复能通过,乃急遽发洩其音声,破障音由闭锁与破裂而成,而兹但有闭锁,然则谓之闭障音可乎?以k’t’p’作结,截然无余韵,是即所谓入声也。声气之发也,唇舌障之而不紧,经过之际得摩擦而出,则如  等所谓摩擦音者是已。此中鼻音ng n m亦有以之收声者,以m收者曰唇内鼻音;以n收者曰喉内鼻音摩擦之于喉头或唇舌,而使其一部通过鼻腔以收声也,不明以一音闻,使语音鼻化而已,梵语所谓随韵者此类也。 等所谓摩擦音者是已。此中鼻音ng n m亦有以之收声者,以m收者曰唇内鼻音;以n收者曰喉内鼻音摩擦之于喉头或唇舌,而使其一部通过鼻腔以收声也,不明以一音闻,使语音鼻化而已,梵语所谓随韵者此类也。胡以鲁做出“于单音节语音之中分析其语头音而研究之,此吾国之所无也”的论断,我们可以与之商榷。汉语宋人36字母是古人根据韵书反切上字归纳的结果,而206韵,也是古人是对反切下字,以及实际诗歌用韵归纳的结果,其“韵目”蕴含着“韵类”(唐作藩《音韵学教程》142个韵类)。“四声”则是贯穿字音之上的。反切本身就蕴含着“音节结构”分析模式,与今天的汉语音节结构“两分法”的分析方式一致,怎么能说是“吾国之所无”呢?很显然,这是不正确的看法。 什么才是“吾国之所无”的东西?胡以鲁所述“借罗马音标而为之”,标记宋人36字母确实是中国传统音韵学理论中“所无”(法国传教士金尼阁《西儒耳目资》等文献除外),这个判断是正确的。在这里,胡以鲁对用罗马字标记汉语声母问题进行了研究,其结论是:其一,“罗马音标非为吾国语而设,欲借之以完全表示,殆不可能”,这是讲了罗马字母根据的是拉丁文辅音体系设计的,与汉语中古音辅音体系不同,当然就会有不对应标记“音值”的问题,这个认识基本是正确的。其二,用罗马字标记汉语古代语音系统,除了声母辅音之外,还可以作韵母中的韵尾部分辅音,这与当代学者肯定汉语辅音作用是一致的。 二、现当代学者对宋人36字母国际音标“构拟” 近一百年来,无数现当代学者在高本汉研究汉语中古音成果基础上,进一步改进高本汉中古音“构拟”结论,取得了长足的进步。尽管各家构拟有分歧,但在大多数问题上取得了一致意见。这里要分清两个问题:一是对《切韵》系韵书、《切韵》残卷、《广韵》等音系“构拟”,这是属于中古音研究的“正宗”;一是对宋人36字母的“构拟”,这属于中古音“非正宗”,因为宋人36字母包含有唐五代宋代语音声母成分,属于两个时间层次语音系统。唐作藩《音韵学教程》(1994:110)依据王力研究成果,对这两个中古音音系声母都进行了“构拟”,属于王力“构拟”系统的延续,流传甚广,很有代表性:   可以看出,胡以鲁对宋人36字母罗马字标音与唐作藩先生《音韵学教程》《广韵》35声母与宋人36字母“构拟”理论意识区别很大:其一,一个是用罗马字“标音”,一个是用国际音标“构拟”,标音与构拟标记工具不同,考虑的角度就不一样。其二,涉及到具体的读音和“音值”,二者看法不同。其三,所用语音学术语还有区别,如胡以鲁用里音、腭音、齿背等术语,与各家术语有别。其四,研究的理论依据还存在着一定的差别。唐作藩先生“构拟”,是遵循历史比较语言学“构拟程序”而操作的结果。《切韵》系韵书、《切韵》残卷、《广韵》等音系,都经过了“反切系联法”的“共同语”音系建立与汉语方音、域外对音对应关系处理过程,是严格的历史比较语言学“构拟”的产物。而胡以鲁没有对宋人36字母“标音”背后操作要素做交代,就很难看出建立“共同语”而与之对应关系处理过程。究竟他是如何运用比较语言学理论与方法研究出来的,需要找出“背后”操作理念与过程才可以下结论。 三、胡以鲁宋人36字母罗马字标音理论“原型” 因为胡以鲁曾经留学日本,师从日本东京大学上田万年教授,而上田万年教授又曾师从德国学者甲柏连孜教授,所以,我们还应当从胡以鲁接受东西方汉语音韵学理论观念上寻求其理论“原型”之所在。 1.胡以鲁与上田万年 胡以鲁(1888-1917),字仰曾,浙江定海人(《辞海》说是宁波人。1994年印行《定海县志》说,胡以鲁是定海人。日本学者田原天南《中国官绅录》认为是定海人。其弟胡以庸(梅庵)请张大千画《蜀道秋云图》,就以“定海胡梅庵审藏”钤印示之)。他曾赴日本留学,先是在日本大学攻读法政学科,获法学学士学位,后于1909年考入东京帝国大学博言科学习语言学,师从上田万年,获得文学士学位。1906年,章太炎赴日本,在留学生中开设《庄子》《说文》等国学讲座,胡以鲁和鲁迅、周作人、钱玄同、黄侃等一起成为章氏的弟子。胡以鲁学贯中西,在日本东京帝国大学攻读语言学时,接受了德国、丹麦等西方语言学家的熏陶和影响,也学习日本东方语言学,同时,又师从国学大师章太炎,具有深厚的国学基础。学成回国后,先是在浙江高等学校任教务长,后到北京法政专门学校担任主任教员。1913年,胡以鲁担任当时司法部的参事,又在北京大学教授国语学课。此后也在北京民国大学、北京师范学校等高校任职。《国语学草创》是胡以鲁唯一一本公开出版的中国语言学著作。其书完成应该是他在日本留学行将结束之时。另据黎锦熙(1919:1)《国语学讲义》述:“至于中文著述,北京大学有一种《言语学讲义》,是浙江胡以鲁氏所编,叙论精当,足供参考。”这也证明了胡以鲁是有意将中国国语学与普通语言学理论职能分开,所以,才分别写了《国语学草创》与《言语学讲义》两书。只不过后人没有像黎锦熙那么幸运,没有看到《言语学讲义》书稿,所以,就没有黎锦熙理解得那么深刻。 上田万年(1867-1937),日本国语学者、语言学者。1888年毕业于东京帝国大学文科大学。在读书期间,师从张伯伦学习博言学(博言学,译为Philology)。毕业后,又进人大学院(研究生)继续深造。1890年获得公费资助,赴德国留学,在莱比锡大学和柏林大学等大学学习。后来,又到巴黎求学,接受西方语言学理论熏陶。在留学期间,深受东洋语学者甲柏连孜的影响。还听过青年语法学派核心人物布鲁格曼授课,并且,选修森斯克里顿语言课。1894年归国后,任东京帝国大学文科大学博言学讲座教授,讲授国语学、比较语言学、音声学、方言学等新领域课程,给当时古文献学、日本国语学、近代语学等研究,注入了科学的方法,并树立了新风,由此而创立新的国语学理论。1899年获得文学博士学位,历任东京帝国大学文学部长、日本文部省专门学务局局长、国语调查委员会委员长、神宫皇学馆(即后来今皇学馆大学)馆长、贵族院帝国学士院议员、国学院大学校长等职务。重要著作有:《国语论》(1895)、《新国字论》(1895)、《日本语学の本源》(1895)、《国语のため》(1897-1903)、《西洋名数,五十音引》(1904)、《国语学丛话》(1908)、《国语读本别记》订正版(1909)、《口一マ字びき国语辞典》(1915)、《国语学の十讲》(1916)、《新井白石兴国の伟人》(1917)、《言语学》(新村出笔录,柴田武校订,1896/1975)、《国语学史》(1984)、《新日本文典续》(1906)、《大日本国语辞典》(1915-1928)。翻译著作:セ一ス《言语学》(1898)等。 2.胡以鲁与德国甲柏连孜唐代语音研究 上田万年是德国甲柏连孜教授的学生,而胡以鲁又是上田万年教授的学生,我们追根溯源,当然还得从德国人甲柏连孜那儿寻求“原型”理论之根。 川岛淳夫译《言语学—その课题、方法、及びこれまでの研究成果》(2009)“译者あとがき(后记)”与姚小平《甲柏连孜与〈汉文经纬〉》“序言”(2015)等文献对甲柏连孜(1840-1893)都有介绍。甲柏连孜出生于德国阿尔滕堡一个世袭贵族家庭,受父亲业余嗜好的熏染,甲柏连孜自幼便将学习语言、识读文字当成游戏。16岁那一年,父亲送给他的生日礼物居然是一本汉语语法书——雷慕萨用法文撰成的《汉文启蒙》(1822)。因为家族有从政的传统,青年甲柏连孜遂从父命,赴耶拿大学攻读政治学和法学,同时在莱比锡大学修习汉语、满语、日语,兼学梵语、禅德语、马来语等,发表的《试论比较句法学》(1869)和《再论比较句法学》(1875)二文,已具理论与方法创意。句法优先的思想,日后充分体现于他的汉语语法观;心理主谓语的分析法,在《汉文经纬》中得到全面的运用。甲柏连孜以一篇译释《太极图》的论文获得哲学博士学位。他解读了北宋理学家周敦颐所撰、附有朱熹诠解的《太极图说》,所用为满汉双语本,取自《合璧性理》。1878年,莱比锡大学设立东亚语言及语言学教授职位,甲柏连孜如愿获聘为副教授,并于4年后升任正教授。同一年,《德国东方学会杂志》第32卷刊出他的长文《论汉语语法学史和汉语语法研究理论》。从1878年冬季学期起,到1889年冬季学期止,甲柏连孜在莱比锡大学掌教东亚语言1 1年。以汉语语法的讲授频率最高,兼顾其他语言教学。所以,满语语法、日语语法也是他每学年必讲的课程。上田万年与索绪尔都是他的学生。此外,1884年冬季起,增设“马来语语法”(次年改称“马来语”)。1881年《汉文经纬》出版。全书分为三卷。卷一“导论和概述”,讲汉语史、语音和文字、基本语法规律等,后面两卷:“分析系统”和“综合系统”。从结构和功能入手,构筑起一部汉语语法。此书以综合为经,以分析为纬,并实现句法优先+心理分析视角,尊重汉语的特性,认为语言是一个有机体。1889年,甲柏连孜应柏林大学邀聘,继硕特之后接掌该校的东亚语言教鞭。甲柏连孜完成了又一部代表作《语言学,其任务、方法以及迄今为止的成就》(1891),被称为索绪尔之前最伟大的语言学著作。 我们在甲柏连孜《汉文经纬》(1881)“语音和声调”一章中看到,甲柏连孜专门谈到了“方言和音韵”问题(姚小平译本42-51页)。其列出的《方言声母表》和《方言韵母表》呈现了他对汉语方言语音的认识。其中,《方言声母表》用罗马字标记6-8世纪汉语声母,以及官话、北京、汉口、上海、宁波、福州、厦门、潮州、汕头、广州罗马字声母读音;《方言韵母表》没有标记6-8世纪汉语韵母,但却标记了官话、北京、汉口、上海、宁波、福州、厦门、潮州、汕头、广州罗马字韵母读音。 甲柏连孜用罗马字标记6-8世纪汉语声母(川岛淳夫翻译《中国语文法-低级文体と现代の日常语を除く》(川岛淳夫2015:28-30页,姚小平《汉文经纬》42-51页)十分引人注目。对这个标记,甲柏连孜称:这个文献在有名的《康熙字典》《字汇》及其他著作中,它记录了从西历六世纪到八世纪拥有的中国语“语头音”,按如下顺序配列,叙述如下:  甲柏连孜罗马字标音,呈现了两个十分突出的特点:其一,在原来的发音部位基础上又加上了他理解的发音部位,比如舌上音,口盖音;重唇音,很强唇音;齿头,上齿音;半舌半齿,舌齿音等。这个理解是建立在西方语音学理论分析的基础之上的,突破了中国传统的语音分析模式。其二,采用了新的标记方法,为汉字字母加注罗马字注音。在列出这个字母表之后,又对自己的罗马字注音加以解释,有的从语音理论上说明,有的则是引证方言语音说明。我们看到,有北京方言、南京方言、山东方言等。还有日语汉字音、满语语音。这说明,他的罗马字标音“构拟”是有着“借音”与方言基础的,符合比较语言学构拟汉语中上古音对应的程序,所用方法是科学的。 这里有一个问题:这个声母系统是不是我们熟知的汉语宋人36字母?我们从甲柏连孜的论述中,看到他引用了日本版《唐韵》来证明“日母”写法。看来,他是把它当作宋人36字母的。胡以鲁在自己的著作中,多次引证甲柏连孜《汉文经纬》(1881)与《语言学》(1891)(李无未2018),说明他读过这两本书,他当然应该了解他的老师上田万年的老师德国甲柏连孜宋人36字母罗马字标音成果的。其标记受甲柏连孜的影响也是可能的。 石山福治《最新中国语学研究法》(1919)提到,传统文献所说的《切韵指掌图》宋人36字母,欧洲学者也有研究。最为引人注目的是,他提到了欧洲学者研究唐末和尚“守温三十六字母”(宋人36字母,守温是30字母)的拟音及音类划分成果(194-195页),这具有重要的学术史意义。1896年,ウ才ルピセリ(Z.Volpicelli沃尔皮切利)所著《中国音声学》(原名《支那声音学》Chinese phonology,au attempt to discover the resounds of the ancient language and to recover the lostrhyms of China),对“守温三十六字母”的拟音及音类划分如下:  另外,他又举了恰克(H.shanK)《唐代中国的声音》(Ancient Chinese Phoetics)的研究情况,这也是在欧洲19世纪,即高本汉之前学者汉语中古音研究的杰出贡献。其实,欧洲19世纪还有更早的宋人36字母罗马字标音,厦门大学李焱先生在(Dissertion on the characters and sounds of the Chinese language including tables of the elementary characters)中发现了英国传教士马士曼(joshua Marshman)1809年出版(印度何塞兰坡(serampore)出版社)的著作这个资料,引录如下: ON THE CHINESE LANGUAGR xxxv  这个成果,未必与胡以鲁构拟宋人36字母罗马字标记有直接关系,但一定与甲柏连孜研究汉语中古音有着十分密切的关系。马士曼、恰克等人和甲柏连孜有关系的情况是:一个是对甲柏连孜具有深刻影响的学者(见姚小平《汉语经纬》序),比如马士曼;另一位则是受甲柏连孜影响,至少是在研究理论与方法上“相通”,比如恰克。胡以鲁构拟宋人36字母“原型”理论,来源于甲柏连孜等欧洲学者,则完全可以肯定。 3.日本学者对宋人36字母罗马字标音 日本学者对宋人36字母罗马字标音成果不少,胡以鲁《国语学草创》发表之前,有几个人所做的工作必须提到,我们在这里展示一下。 在日本,也有许多学者采用近现代语言学方法进行汉语古代语音比较研究的,比如大岛正健(1898-1899)在《汉音、吴音と中国音的比较》系列论文中把《韵镜》音,包括宋人36字母、梵汉对音、“现实”的官话、江南音、福州音、厦门音、广东音进行对比,就用罗马字母标音说明。 他解释说,官话不取北京官话,而取南京官话。江南音以苏州音为代表,包括上海、杭州、宁波等,但大同小异。具体的描写,用罗马字母标音。过去用罗马字母标音取其近似,现在力求精确。诸家记法不同,选择最恰当的使用。按照这个原则,比如Baorudaogien的《福州方言集》,开始记p、t、k,后来记b、d、g。Macikugalien的《厦门方言集》也屡见改变。《韵镜》音,用ayiteru《梵汉对译》的同时,也参照和汉对音,以经过审订而可靠的《古事记》《日本记》《万叶集》音为依据,当时主要的可引用的成果是楫取魚彦《古言梯》、石塚龙磨《古言清浊考》、春登上人《万叶用字格》。而不是太田全斋《汉吴音图》(1815)等“虚拟语音”资料。比如“音之部”,对涉及到的《韵镜》声母,即宋人36字母进行了构拟。帮滂並明分别是p、p’、b、m。其中次清拟作送气音。在“韵之部”,对涉及到的《韵镜》韵母进行了构拟,并考虑到了开合口、内外转,以及等位因素,贯穿了一定的历史比较的理论意识。如此对《韵镜》音包括宋人36字母所作的比较研究,在19世纪《韵镜》音研究史上还是不多见的,具有重要的理论方法论意义。 在19世纪末,还有一些学者对《韵镜》中古音用罗马字及日本假名进行“标音”,贯穿着比较成型的罗马字母标音理论与方法。这里我们谈谈日本学者猪狩幸之助《汉文典》(1898)所附《〈韵镜〉解释》中古音构拟。 猪狩幸之助是上田万年的学生,他的《汉文典》附录《〈韵镜〉解释》“36字母条”(102-104页),在解释“36字母来源”时,引用了《音韵日月灯》的说法,即李唐之际舍利创立悉昙字母,后来,守温和尚(这个说法根据不足)增加了“娘床帮滂微奉”六母。在列了“悉昙体文以及遍口表”之后,对36字母用罗马字进行了“标音”。猪狩幸之助还解释说,唇音第三等,舌齿两音第三、第四等称之为“轻母”,其余称之为“重母”,考虑了对三等韵音值标记的特殊性。 进入20世纪,日本学者小川尚义出版了《日台大辞典》(1908)。他为了研究闽南语,也对宋人36字母进行了“罗马字标音”,即:  我们比较了一下猪狩幸之助(1898)与小川尚义(1908)的“罗马字标音”,还是有些不同的:  佐藤仁之助所著《速成应用汉学捷径》(1910)用罗马字标音。我们也比较了佐藤仁之助《速成应用汉学捷径》(1910)与小川尚义(1908)的“罗马字标音”:  大岛正健的宋人36字母“罗马字标音”理论已经比较成熟,与胡以鲁的《国语学草创》(1912)宋人36字母“罗马字标音”刚好可以进行比较研究。 我们追述甲柏连孜(1881)与日本1898至1912年几家宋人36字母“罗马字标音”,目的是在说明,胡以鲁在日本写作的《国语学草创》时,其思考宋人36字母“罗马字标音”问题,不会“闭门造车”,应该看过这些成果后有所启发,因此,他对汉语宋人36字母用“罗马字标音”不是孤立存在的,是有着德国和日本等国家学者汉语宋人36字母“罗马字标音”“原型”理论基础的。 四、对胡以鲁宋人36字母“罗马字标音”理论的认识 尽管胡以鲁汉语宋人36字母“罗马字标音”理论与前辈学者,比如欧洲与日本学者有关,但还是有着自己突出的个性特征的。我们在这里试述之: 一、胡以鲁在对发音部位与发音方法的认知上,与相关的学者存在着一定的差异。比如宋人36字母发音方法用了音素、气、声、声音、清音、浊音、重浊音术语;宋人36字母发音部位用了调节机关、腭音、舌头音、里音、前后舌端音、背齿音、轻重唇音、弹舌、卷舌、喉头音术语。那么其他学者呢?试加以比较:   唐作藩对汉语宋人36字母的发音部位与发音方法分析,是基于现代学者运用国际音标这种标记工具与现代语音学理论而得出的结论,科学性自不待言。但对于100多年前的中日德语音学家来说,则很难达到这种精确地步。今天看来,用罗马字标记,肯定是会存在着标记不准确的问题,往往追求的是音位上的描写,而不是音值上的精确描写,对此我们不能苛求。 与这6家“罗马字标音”一样,胡以鲁摆脱了《韵镜》语音发音方法与发音部位分析模式束缚,尽力和近现代语音学分析接轨,有许多见解超越了当时大多数中国学者所具有的认识水平,前瞻意识十分突出。 二、胡以鲁宋人36字母“罗马字标音”对宋人36字母语音分析理论是否就具有了当时欧美及日本、中国通行的普通语音学理论基础呢? 冈仓由三郎《发音学讲话》(1901)是当时日本比较流行的权威性语音学理论著作。从其书可见,近现代语音学理论意识已经很突出了,比如涉及到了发音器,即呼吸的作用、气管、喉头、声带、声门、喉头腔、咽头、鼻腔、口腔、唇;音韵的分类:鼻音、母韵、父音中破裂音、促音、半浊音、摩擦音等。具体分析起来,项目更加细致。比如气息,分为有声、无声;父音分为清音与浊音两类,其中清音又分为破裂音和摩擦音,浊音也分为破裂音和摩擦音;鼻音分为唇内鼻音、舌内鼻音、喉内鼻音3种,他还说到,这来源于《韵镜》鼻音的分类。其口腔诸部位显示图,所定位的部位有:上唇、下唇、上腭、下颚、舌尖、舌面前中后、软口盖、硬口盖、鼻腔、齿门、齿槽前中后,等等,都和发音有直接关系。 大西雅雄《音声学史》(1934)将欧美音声发达史分为三个时代:第一期,基础时代(1650-1850),属于音声学的哲学、生理学的研究;代表人物阿姆曼。因为这一时期许多学者取得了突出的成就,所以,大西雅雄就以取得的成就学术领域性质命名,比如第一期,是聋哑教育的时代。第二期,建设时代(1850-1900),属于音声学的生理学、物理学的研究,代表人物是贝尔。是国际音标时代。第三期,扩充时代(1900-1934),属于音声学的音响学、心理学的研究,代表人物是露斯罗(Rousselot,Jean Pierre 1846-1924)。是写(录)音机时代。第三期,在许多领域进行更为深入的研究。其标志是: 其一,实验语音学体系的建立。法国音声学者L’ aēbbe Rousselot于1896年在巴黎大学设立音声实验室,建立“机械音声学”,闻名世界。他又在1897年出版了《实验音声学原论》,使音声学成为独立的一门学科,因此,被学术界称之为“实验音声学之父”。大西雅雄详细介绍了《实验音声学原论》内容:第一章,音声之音响要素;第二章,自然的观察及实验方法;第三章,图示法沿革;第四章,音声的物理分析;第五章,发音器官;第六章,生理学的音声分析;第七章,实验音声学的应用。 其二,音声学的教育学派。20世纪初最为活跃的是音声学的教育学派。教育学派理论包含了“一般音声学”“特殊音声学”“初等音声学”“应用音声学”等门类,是抽象性与具体性的集合。“一般音声学”代表性人物,比如Laura Soames《音声学概论》;Walte Ripman《英法德音声学概论》;Henry Sweet《音声学入门》;Paul Passy《比较小音声学》等。“特殊音声学”,即一个国家的音声学研究。比如Henry Sweet《口述英语入门》《英语的音声》。Paul Passy出版了《法语的音声》《法语音声学讲话》等。这类“一个国家的音声学研究”著作很多,大西雅雄按年代顺序列了一个书目。“应用音声学”,是教育学派最为着力研究的内容之一,主要论著有:Dayton C.Miller《乐音科学》;C.Stumpf《言语音》;H.Gutzmann《音声和言语的生理》《声的构成和声的练习》;G.Oscar Russell《元音》《言语和声》;Sir Richard Paget《元音共鸣域》《人类语言》;Harvey Fletcher《话述和听取》等。 大西雅雄解读日本音声发达史,也分为三个时代:第一期,准备时代;第二期,觉醒时代;第三期,活跃时代。胡以鲁正处在第二期,即觉醒时代。在音声方面,从学术动机来看,大西雅雄称之为“翻案时代”“反省时代”。欧美语音学理论输入,学者们对之进行研究,从翻译术语入手,然后,利用欧美语音学理论对其日本国语研究历史进行检讨与反省,酝酿着新的学术突破。山田美妙由研究国语音调进而对中国语四声反省,是当时最为重要的创见(《日本大辞书》序言,1892)。其《新定日本文字发音符略解》(1893)制作了国字字音标记符号。而将欧美标记符号引入到日本音声教育事业中的是伊泽修二《视话法》(1901)。与《视话法》同年发表的还有冈仓由三郎《发音学讲话》,由此,山田美妙、伊泽修二、冈仓由三郎、上田万年等一起成为“英语学、音声学”的代表性人物。其他则有高桥龙雄《发音教授法》(1901)、平野秀吉《国语音声学》(1902)、远藤隆吉翻译贝尔《视话音字发音学》(1906)等。 中国学者在19世纪末20世纪初所发动的国语运动,也应该对胡以鲁的宋人36字母语音分析理论建立有所启发。石山福治《最新中国语学研究法》(1919)提供了今天学者研究中国国语运动的第一手资料,非常详细而富于重要的历史文献价值。比如“创设读音统一会”一节,将“读音统一会”委员基本资料罗列出来;还有“读音统一会”认定的汉字读音448种表格、“读音统一会”认定“国定音”与“北京音”相异字音例、39个“注音字母”说明、北京官话总音表等,代表着当时的汉语字音研究成果,非常珍贵。 石山福治(1919)也介绍了当时中国语汉字语音标记的种类与来源,比如卢戆章《一目了然新阶》(1892)、《中国字母北京切音教科书》(一、二)(1906)罗马字拼音成果。肯定了中国王照、日本伊泽修二等创制北京官话标记符号的贡献,让读者了解现代汉语字音标记产生的过程,加深对“注音字母”实际意义的理解。讲“各类中国语写音法”,比如满蒙文字中国语写音法、片假名中国语写音法、罗马字中国语写音法、文字以外的中国语写音法等,目的是,扩大读者视野,开阔思路。与此同时,对这些汉字标记法的理论与方法的问题进行了探讨。比如罗马字标记,各种流派记音方式不同,种类复杂,但应用最为广泛的是《语言自迩集》(1867)的威妥玛式。但作者认为,威妥玛式可议之处不少。而回顾“片假名中国语写音法”历史,肯定了威妥玛式贡献。 胡以鲁《国语学草创》(1912)汉语宋人36字母罗马字标记与语音分析理论,都可以从这里找到根据,这说明,胡以鲁汉语宋人36字母研究所运用的语音学理论与日本引进欧美语音学理论,以及中国“国语运动”中罗马字标音理论等难以截然分开。胡以鲁的分析合乎当时日本与欧美流行的语音学分析理论模式,也呼应中国汉语语音罗马字标记研究态势。其宋人36字母语音分析理论已经能够非常接近现代学者所认知的一般语音学理论体系,不足为奇。 三、胡以鲁在对宋人36字母罗马字标音上,与相关的学者存在着差异。胡以鲁在对宋人36字母罗马字标音自成体系是可以认定的:  按:唐作藩《音韵学教程》(1994)构拟为:  。一组是舌尖前音,一组是舌面前音。而胡以鲁则把精组字看作是“舌后端”音,如果按现代语音学理论理解似乎就是舌尖后音了,比如精 。一组是舌尖前音,一组是舌面前音。而胡以鲁则把精组字看作是“舌后端”音,如果按现代语音学理论理解似乎就是舌尖后音了,比如精 就是如此,但无论如何也不像,因为他在后面专门列了“卷舌音”,如果把它解释为舌叶音就比较合适了。这与大多数学者的理解不同。但问题是,他对这一组标音,并没有连贯性,后面的几个音却又回到了舌尖前音上,比如清 就是如此,但无论如何也不像,因为他在后面专门列了“卷舌音”,如果把它解释为舌叶音就比较合适了。这与大多数学者的理解不同。但问题是,他对这一组标音,并没有连贯性,后面的几个音却又回到了舌尖前音上,比如清 、心[s]、邪[z]。比较麻烦的是[dj],似乎是舌尖中浊塞音和半元音的结合,而不是像多数人所标记的舌尖中浊塞音和舌尖前浊擦音的结合。他是基于什么样的考虑,我们还不清楚,很可能是他把舌尖前浊擦音标记为半元音了,也未可知。至于照组字更奇怪,是齿背音,但一反常规,却标记为舌尖前音了。尽管如此,也是存在着不和谐的地方,就是,把审母标记为[sh]了,是不是也考虑到它是舌尖前清擦音和清擦喉音的结合,这也有其合理的地方,和大多数学者的标记是一样的。[zh]是舌尖前浊擦音和清擦喉音的结合,与当时大多数学者相同,但与现代学者的构拟存在着差异,《音韵学教程》认定是舌面前浊擦音。 、心[s]、邪[z]。比较麻烦的是[dj],似乎是舌尖中浊塞音和半元音的结合,而不是像多数人所标记的舌尖中浊塞音和舌尖前浊擦音的结合。他是基于什么样的考虑,我们还不清楚,很可能是他把舌尖前浊擦音标记为半元音了,也未可知。至于照组字更奇怪,是齿背音,但一反常规,却标记为舌尖前音了。尽管如此,也是存在着不和谐的地方,就是,把审母标记为[sh]了,是不是也考虑到它是舌尖前清擦音和清擦喉音的结合,这也有其合理的地方,和大多数学者的标记是一样的。[zh]是舌尖前浊擦音和清擦喉音的结合,与当时大多数学者相同,但与现代学者的构拟存在着差异,《音韵学教程》认定是舌面前浊擦音。其四,胡以鲁影[i]、匣[hh]、喻[y]、晓[h]、来[r]、日[g];甲柏连孜影y晓h喻j匣h来1日r;猪狩幸之助影[yy]、匣[h]、喻[y]、晓[hh]、来[l]、日[j];小川尚义  ;佐藤仁之助影[yy]、匣[h]、喻[y]、晓[hh]、来[l]、日[j];大岛正健影[yy]、匣[i’]、喻[y]、晓[h]、来[l]、日[j]。 ;佐藤仁之助影[yy]、匣[h]、喻[y]、晓[hh]、来[l]、日[j];大岛正健影[yy]、匣[i’]、喻[y]、晓[h]、来[l]、日[j]。按:唐作藩《音韵学教程》(1994)构拟为:影[0]、喻[j]、晓[x]、匣  。从大的方面来说,胡以鲁影[i]、喻[y]、晓[hh]、匣[h],似乎很接近今天学者的构拟,但仔细琢磨,还有些问题。[i]是舌面前高不圆唇元音,作辅音声母不合适。喻[y]是舌面前高圆唇元音,也不能作辅音声母,甲柏连孜标音喻[i]就比较科学。晓[h],胡以鲁拟为一个清擦喉音,和舌面后(舌根)清擦音[x]很相像,和当时许多学者的标记是一样的,有其合理的一面。胡以鲁对匣母的认识和当时大多数学者一样,认定是浊音没有问题,但标记了两个[h],就有清擦喉音的嫌疑。《音韵学教程》构拟为舌面后浊擦音则很好地解决了这个问题。至于来、日,胡以鲁认定是[r]和[g],一个称作卷舌音,一个称作弹音。把来母当作卷舌音[r],肯定是误解,受古人“半舌”影响的因素还在,实际就是现在的边音,只取了近似的音来标记并不合适。与胡以鲁同时代大多数学者都看作是[l],十分正确。而日母,胡以鲁认定是[g],今天看作是舌面后不送气浊塞音,与半齿音挂不上边儿。高本汉认为舌面加摩擦 。从大的方面来说,胡以鲁影[i]、喻[y]、晓[hh]、匣[h],似乎很接近今天学者的构拟,但仔细琢磨,还有些问题。[i]是舌面前高不圆唇元音,作辅音声母不合适。喻[y]是舌面前高圆唇元音,也不能作辅音声母,甲柏连孜标音喻[i]就比较科学。晓[h],胡以鲁拟为一个清擦喉音,和舌面后(舌根)清擦音[x]很相像,和当时许多学者的标记是一样的,有其合理的一面。胡以鲁对匣母的认识和当时大多数学者一样,认定是浊音没有问题,但标记了两个[h],就有清擦喉音的嫌疑。《音韵学教程》构拟为舌面后浊擦音则很好地解决了这个问题。至于来、日,胡以鲁认定是[r]和[g],一个称作卷舌音,一个称作弹音。把来母当作卷舌音[r],肯定是误解,受古人“半舌”影响的因素还在,实际就是现在的边音,只取了近似的音来标记并不合适。与胡以鲁同时代大多数学者都看作是[l],十分正确。而日母,胡以鲁认定是[g],今天看作是舌面后不送气浊塞音,与半齿音挂不上边儿。高本汉认为舌面加摩擦 ,唐作藩比较赞同,倒是具有胡以鲁说的“弹音”的意味。[Z]音,是指舌尖后浊擦音 ,唐作藩比较赞同,倒是具有胡以鲁说的“弹音”的意味。[Z]音,是指舌尖后浊擦音 。胡以鲁这个标记存在着缺憾是明显的。胡以鲁同时代大多数学者都看作是半元音[j],更有问题。只有甲柏连孜r是相对比较正确的选择,但甲柏连孜还是不敢确定是否合理,所以,就用了一个问号,表示自己的怀疑态度。 。胡以鲁这个标记存在着缺憾是明显的。胡以鲁同时代大多数学者都看作是半元音[j],更有问题。只有甲柏连孜r是相对比较正确的选择,但甲柏连孜还是不敢确定是否合理,所以,就用了一个问号,表示自己的怀疑态度。从罗马字标记角度去看胡以鲁《国语学草创》(1912)宋人36字母“罗马字标音”的合理与不合理情况,这也只是其与其他学者比较来看的,局限性还是存在的。其实,宋人36字母“罗马字标音”的背后,还应该有《切韵》音系研究、汉语各地方言语音调查、对音文献材料的支撑,以及语音对应规律操作程序等来作依据。胡以鲁《国语学草创》所能提供给我们文献资料有限,我们今后还需要进一步挖掘这些信息,才能够有效地证明他用“罗马字标音”宋人36字母的深刻意蕴如何,这是必须认识到的。 胡以鲁《国语学草创》宋人36字母“罗马字标音”理论存在着一些标记缺憾,与那个时代认识汉语中古音的局限性息息相关,这并不奇怪。难能可贵的是,他把这种方法引进中国,并加以实践,仅此一项,就足以看到他的学术眼光是极其阔大的,与世界语音学理论研究大势同步,这是最为可贵的创举! 五、胡以鲁宋人36字母“罗马字标音”理论及“原型”发掘的意义 胡以鲁宋人36字母“罗马字标音”成果与分析理论文献的发掘,使我们对汉语音韵学研究中极为重要的一个学术问题——宋人36字母研究史有了全新的认识: 其一,瑞典人高本汉《中国音韵学研究》给世界汉语音韵学研究理论与方法带来了深刻的革命,构成了新的学术范式,影响了近一百年来中国汉语音韵学的学术走向,这是许多学者所公认的历史事实。但高本汉的研究也不是空穴来风,是继承西方历史比较语言学理论与实际,并与中国传统音韵学理论与实际相结合的产物,从其对汉语中古音声母“构拟”成果就可以看出来。与胡以鲁宋人36字母“罗马字标音”有甲柏连孜(1881)用罗马字标记的6-8世纪汉语声母“痕迹”一样,高本汉的研究也同样是甲柏连孜(1881)等学者学术思想“映射”的结果。高本汉(1937:238-239)就曾说过:“甲柏连孜汉语古音构拟精思奇妙。”甲柏连孜“辐射”东西方汉语音韵学研究,确实是过去我们所不知道的,认识到这一点,十分重要,开启了我们新的思路,对于我们研究东西方汉语音韵学关系史是具有重要参考价值的。沿着这样一个思路去发掘,肯定还会有新的收获。 其二,高本汉《中国音韵学研究》被认为是中国汉语现代音韵学形成的起始,但中国汉语现代音韵学学术范式的建立,就一定要从高本汉说起吗?它有没有一个从汉语传统音韵学向汉语现代音韵学的“过渡期”?我们通过发掘胡以鲁汉语宋人36字母“罗马字标音”史料,惊奇地发现,这个“过渡期”是存在的,而且,“过渡期”所拥有的学术成果积累之丰厚,远远超出我们之想象,由此,以胡以鲁汉语中古上古音研究为标志的汉语近现代音韵学“过渡期”成为了中国汉语音韵学史研究“链条”上不可或缺的一个重要环节。今后,应该弥补缺憾,加大关注力度。 其三,研究中国学者所建构的近现代汉语音韵学史,应该具有更为广阔的学术视野和更为深刻的洞察力。以胡以鲁《国语学草创》宋人36字母“罗马字标音”为例,如果我们仅仅就胡以鲁本人在《国语学草创》所创见而论,他不过就是一个比较早运用罗马字为宋人36字母标音者而已,其文献,当然也仅仅停留在一般的汉语音韵学价值上,其“背后”所蕴藏着的巨大的标志性学术价值就很难被发现,更不用说去揭示这背后所具有的近现代学术史重大意义了。而具有了更为广阔的学术视野作铺垫,则情况有所不同。 其四,在研究胡以鲁《国语学草创》时,我们深感近现代中日,以及欧美汉语音韵学学术关系之复杂,不是一两句话就可以道清的。清末民初,中国留学生在日本接受近现代西方汉语音韵学学术理论熏陶,进而用新的汉语音韵学学术之眼审视中国汉语音韵学学术,衍生出了汉语音韵学许多新的见解和看法,对中国汉语音韵学发展起到了很大的促进作用,我们应该予以科学与理性评判,这也是我们今天学者义不容辞的责任。我们如果以科学和理性的态度对待这些学者的成果,则会很好地思考中国近现代汉语音韵学史中的许多问题。胡以鲁《国语学草创》宋人36字母“罗马字标音”就应该是一个突出的范例。 今后,我们可以按照这种思路,尽量去破解中国近现代汉语音韵学史似乎定论但实际上存在着诸多疑点的“谜题”,对胡以鲁《国语学草创》宋人36字母“罗马字标音”研究,仅仅只是个开始。本文希望启发对此感兴趣的学者进一步寻求解决诸多疑难问题的有效途径,以期获得更多的收益! 在Dissertionon the characters and sounds of the Chinese language including tables of the elementary characters中,我们发现了英国传教士马士曼1809年著作宋人36字母罗马字标音资料。特此感谢厦门大学李焱先生。 原文参考文献: [1]大岛正健 1898-1899《汉音、吴音と中国音的比较》系列论文,《国学院杂志》第5卷第2号至第6卷第2号. [2]大岛正健 1912《韵镜音韵考》,东京:启成社. [3]大西雅雄 1934《音声学史》,东京:明治书院. [4]高本汉(Bemhard.Karlgren) 1937《中国语言学概论》,岩村忍、鱼返善雄翻译,东京:文求堂. [5]冈仓由三郎 1901《发音学讲话》,东京:宝永馆书店. [6]海晓芳 2011《论析中国第一部语言学著作〈国语学草创〉——从西方的语言学影响说起》,《东アヅア文化交涉研究》第7辑,大阪:关西大学. [7]海晓芳 2014《文法草创时期中国人的汉语研究》,北京:商务印书馆. [8]胡以鲁 1912《国语学草创》,上海:商务印书馆,许嘉璐主编2014《近代名家散佚学术著作丛刊·语言文献》影印1923年版,太原:山西人民出版社. [9]甲柏连孜 1881《中国语文法-低级文体と现代の日常语を除く》,川岛淳夫翻译2015IPC出版センター. [10]甲柏连孜 1881《汉文经纬》,姚小平翻译2015北京:外语教学与研究出版社. [11]甲柏连孜 1891《言语学—その课题、方法、及℃びこれまでの研究成果》(ガーべしンツ,ゲ才ルク·フ才ン·デア著(Gabelentz,Georgvonder)川岛淳夫翻译2009京都:同志社. [12]李无未 2017《小川尚义中古音“拟音”及与高本汉比较“非对称性”问题——向洪惟仁教授请益二》,《声韵论丛》第20辑,台北:学生书局. [13]李无未 2018《东西兼容:胡以鲁〈国语学草创〉(1912)“国语学”性质及其理论“原型”》未刊稿. [14]黎锦熙 1919《国语学讲义》,上海:商务印书馆. [15]石山福治 1919《最新中国语学研究法》(原名《最新支那语学研究法》),东京:文求堂. [16]山口谣司 2016《日本语を作つた男,上田万年とその时代》183-191页,东京:集英社. [17]唐作藩 1994《音韵学教程》,北京:北京大学出版社. [18]小川尚义 1908《日台大辞典》,台北:台湾“总督府”. [19]姚小平 2015《甲柏连孜与〈汉文经纬〉》,北京:《中华读书报》3月4日18版. [20]章太炎 2011《国故论衡》,上海古籍出版社. [21]猪狩幸之助 1898《汉文典》,东京:金港堂. (责任编辑:admin) |

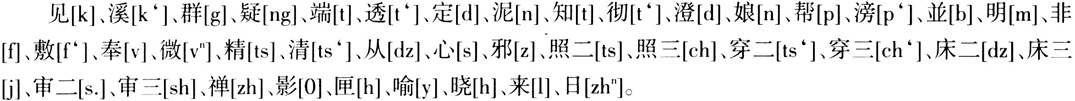

- 上一篇:最简框架下循环拼读机制与优选制约计算分析

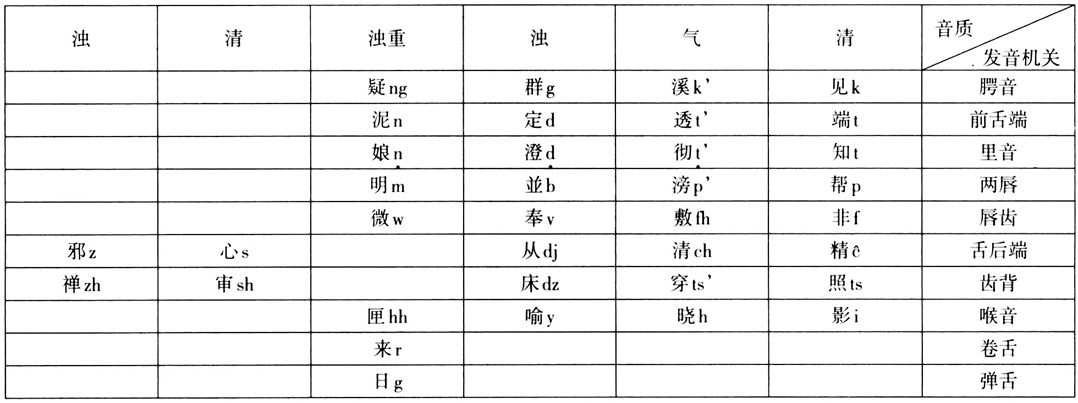

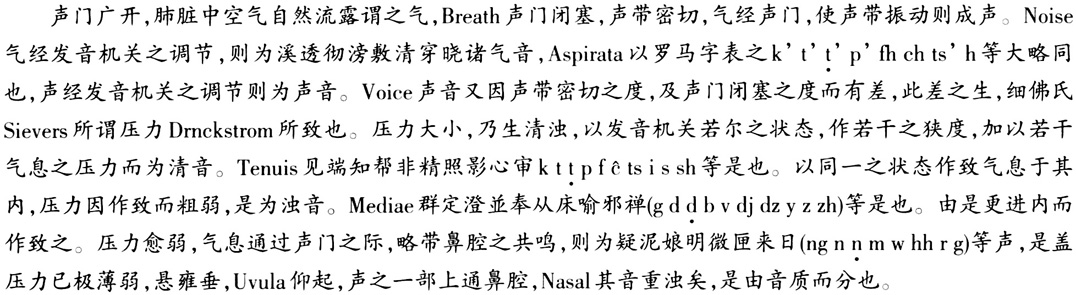

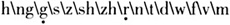

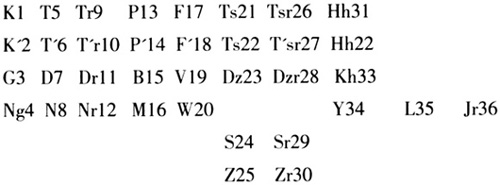

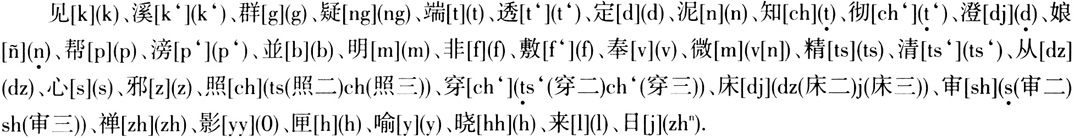

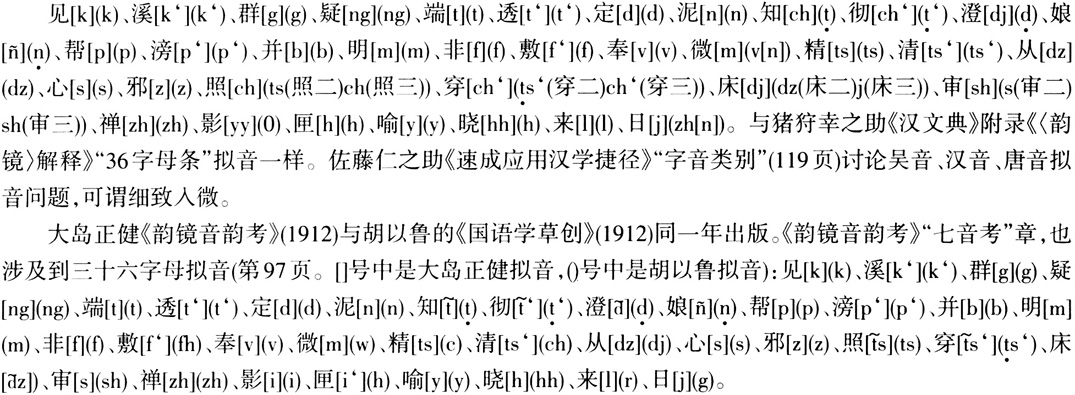

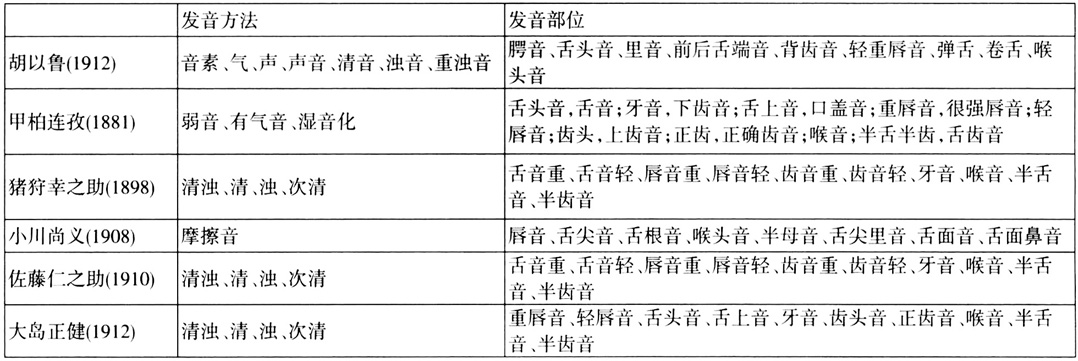

- 下一篇:从语气词、叹词看上古汉语声调构拟