刘丹青:“娶”与“嫁”的语法对立和汉民族对婚姻的集体无意识

http://www.newdu.com 2025/12/02 03:12:38 今日语言学 刘丹青 参加讨论

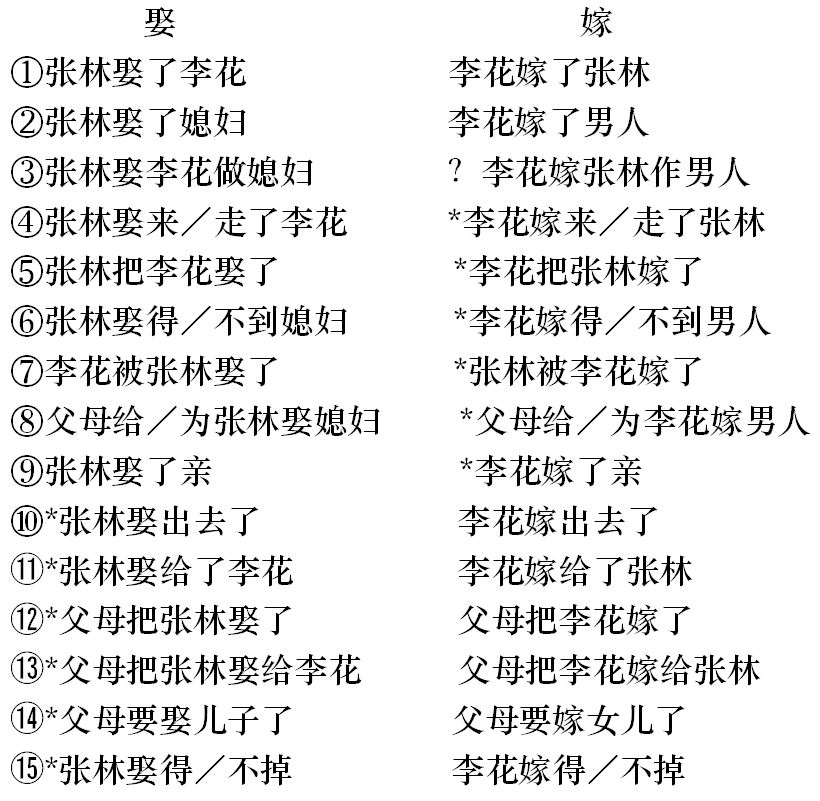

一 英语中有个动词marry,意为结婚。但“结婚”是不及物动词,marry 则是及物动词,如John married Anne和Anne married John。这两句都不宜用“结婚”来直译。于是常有人用“娶”和“嫁”来译marry,如把上述两句译成“约翰娶了安妮”和“安妮嫁了约翰”,这当然未尝不可。然而,切莫据此认为“娶”和“嫁”的意思就是marry,因为许多“娶”和“嫁”是不能用marry来翻译的。  二 在实词词类中,动词内部各成员的个性是最强的。有时,极少几个词,甚至一个词(如“姓”),便能在语法特征上自成一小类。人工智能所需的机贮词典、供外族人学习的详解词典,都要求给每个动词标上这些特征。从“约翰娶了安妮”和“安妮嫁了约翰”来看,“娶”和“嫁”的语法功能是一致的,区别只在于“娶”要求施事是男性、受事是女性,“嫁”则反之;只要男女性别—换,“娶”“嫁”便能互换。其实,“娶”“嫁”的功能要复杂得多,在许多情况下,即使性别对换,“娶”“嫁”仍不能对换。这种语法对立叫一个初学汉语的外国人是很难掌握的,因为这不但是一个复杂的语言问题,而且是一个社会文化问题。 我们先来具体看一下“娶”和“嫁”在语法上的异同(“张林”代表男方,“李花”代表女方,父母代表家长或其他“监护人”,*表示不合语法,?表示合语法性可疑):  从这些例句中可以看出“娶”和“嫁”的语法对立主要是两点: 一、得与给的对立。 “娶”跟“取、得、获、买、赢”这些动词属于一个功能类,所以有④句、⑥句,不能有⑩句、⑪句,⑮句。在②句到⑨句中的“娶’大都不能用英语marry来对译,倒是可以用get(得到)来对译,“娶”本是“取”的同源区别字,本字就是“取”。就是说,几千年后的今天,“娶”仍然基本保留了“取”的功能。“嫁”则跟“给、送、卖、输”等构成共同的小类,语法功能跟“娶”相反。 二、施事与受事的对立。 “娶”的施事基本上是婚姻的男方,只在⑧句中,“娶”的施事是男方的家长,男方本人则作为“娶”的受益者用“给、为”等介词引出。男方决不能作“娶”的受事,所以不能有⑫句到⑮句。“嫁”的施事却多半不是女方,而是女方的家长或没有说出来的一方。在⑫句到⑮句中,女方都处于“嫁”的受事地位,“嫁”字有三句,即①句、②句、⑪句,从当代人的语感来说,似乎是以女方为施事的,例如⑪句还能说“李花愿意嫁给张林”。这个“似乎”大可分析。 从句法上看,⑪句的“李花”仍是受事而不是施事。“嫁给”跟“交给、递给、写给”这一类带“给”动词一样,都属于三向动词,可以跟一个施事一个受事和一个与事发生组合关系,不足三个成分的可以补足三个成分。如“他交给了老师”,有施事(他)、与事(老师),可以补出受事”他交给老师一篇作文”;“作文交给了老师”,有受事和与事,可以补出施事:“作文被他交给了老师”或“他把作文交给了老师”。“李花嫁给张林”只有“张林”是与事,“李花”论元性质似乎不明显,反正补不出另一个受事论元,不属于“他交给老师”这一类,却可以补出施事“李花被人嫁给了张林”或“父母把李花嫁给了张林”,属于“作文交给老师”一类,可见“李花”跟“作文”一样属于受事而非施事。再看①句“李花”更像是“嫁”的施事了,但“张林娶了李花”可以变换成“把”字句(⑤句)和“被”字句(⑦句)、“张林”和“李花”是典型的施事和受事的关系,而“李花嫁了张林”却不能这样变换,“李花”作为施事的资格是很不充分的,②句、⑩句基本与此同类。总之,“娶”是双向动词,一般只要求跟男女双方组合,男施女受:“嫁”则主要用作三向动词,男女分别是与事(获得者)和与事,施事应该是男女双方以外的第三方。 “娶”和“嫁”的语法对立清楚地体现了汉族人延续几千年的婚姻观念,这可以概括为一句话:结婚就是男方从女方家长手中得到女方作为妻子和男方大家庭的一员。在这一行为中,男方是主动参与者,有时男方家长也可以成为或代替男方成为参与者,女方则是被动的接受者。由女方家长充当参与者。 “娶”和“嫁”的用法有些在上古汉语中就有了,如“子反欲取夏姬”(《左传·成公七年》)、“晋献公筮嫁伯姬於秦”(《左传·僖公十五年》)、“嫁女之家,三夜不息烛,思相离也。取妇之家,三日不举乐,思嗣亲也”(《韩诗外传》卷九,二十八章),不管“娶”(取)还是“嫁”,女方都是受事,更有甚者,在那时的表达中女方常常连出现在句中作一个成分的地位都没有,成了婚姻行为中无人关心、也无须提及的对象,完全是家长手中的财产工具,请看《左传》中的几个句子。“栾桓子娶於范宣子”(襄公二十一年),即栾桓子从范宣子那儿娶了他的女儿、同类的如“伍举子娶於王子牟”“椒举娶於申公子牟”(襄公二十六年),另一类如“(晋公子重耳)及齐,齐桓公妻之”(僖公二十三年),“妻之”,即把女儿嫁给他。《韩诗外传》卷二,二十八章“齐王厚送女,欲妻屠牛坦”与之同类,上述句子连现代汉语都无法词对词( word for word)地翻译,不得不补出“女儿”一词,用英语marry之类就更难以直译了。比起古代来,现代“娶”“嫁”的用法已经有所进步了。 以父系血缘关系为基础的氏族宗法制度(包括其婚姻制度)产生于原始社会后期。在汉民族社会中,宗法关系在奴隶社会、封建社会中都是整个社会的重要支柱。在婚姻中,受关心的只是男性子孙代代相传的世袭关系,女方只是到男方家庭来完成传宗接代任务的工具。在现代中国,许多人(也许包括大部分农民)都程度不等地保留了上述那种对婚姻的传统观念,由女方到男方家去仍然是许多家庭(包括绝大部分农村家庭)的婚姻存在形态,包办婚姻、买卖婚姻(主要体现为彩礼和换亲)都还远没有绝迹。旧式婚姻观念的顽固残留成了汉族社会的特征之一。  社会语言学告诉我们,—个社会的特征往往会在该社会所用的语言中得到某种反映。汉民族延续几千年的旧式婚姻制度和观念,当然不免要在汉语中留下痕迹。“娶”“嫁”二词的用法可以说集中反映了这一点。语言特征反映社会特征,以前一般注意的是词。至多是词法(形态)。而“娶”“嫁”的词义本身并不能说明很多,体现旧式婚姻观念的主要是二者在句法组合功能上的对立,这是特别值得重视的。 词汇特征较多地反映个人的表层意识。比如,“皇上、万岁爷、大人”这一类词体现了封建的王权和等级思想,即使在封建社会,一个蔑视权贵的人也会自觉地排斥这一类词,比如高喊“杀去东京、夺了鸟位”的李逵。“神”“鬼”反映了迷信思想,《神灭论》的作者范缜就不会以理所当然的口气谈论“鬼”“神”。语法具有比词汇更大的抽象性和稳固性,因此语法特征有时可以反映一个社会中集体的深层意识,或者,借用瑞士心理学家荣格的理论,反映的是一个社会由种族心理积淀而成的集体无意识。“娶”“嫁”的语法对立正是如此。 今天的中国,毕竟已有很大一部分人确立了男女平等、自由恋爱的婚姻观,越来越多的夫妇建立起同时独立于双方家长的小家庭,《婚姻法》保障着男女双方的婚姻自主权,提倡独生子女的政策从根本上动摇了传宗接代的观念。然而,几乎所有的人,从深山荒村的“封建榆木脑袋”,到反封建的年轻斗士(如许多作家),在用到“娶”“嫁”时,仍然同样地遵守着它们的组合规律,在谈论”张林娶到了李花”或“李花嫁给了张林”。当然,后一种人的表层意识中,会把后句中的“李花”看成跟前一句的“张林”具有同样的施事资格,但他在无意中已把“李花”放在“作文交给老师”中的”作文”那种受事地位了。这种深层的“无意识”并不完全是消极被动的,它有效地阻止人们说出“张林娶给了李花”这样的句子,集体无意识不能容忍男方成为被动的受事成分。 写到这里,不禁想起两个很有启发性的实例。无锡市滑稽剧团演过一个颇受欢迎的剧目,讲的是一位青年团女干部排除偏见,帮助一位失足青年、逐渐爱上他并愿意与之结婚,剧名就叫《我肯嫁给他》(或用吴语名《我肯嫁拨伊》)。明明是平等的、甚至是女高男低的结合,而女团干部却好像觉得唯有这样说才表达了自己的心迹,剧作者也觉得这句话最能体现她的心灵美因而用作剧名。在当前的经济改革中,有人批评有些国营工厂是“皇帝的女儿不愁嫁”。“皇帝的女儿”在未婚女子中是地位最高的,又有抛彩球之类选驸马的特权,男方处于被选的地位,按说,这个比喻应该可以指对得到原料、资金之类不用愁,实际上,说汉语的人无须看说明便可知道这个比喻只能指对产品卖出去不用“愁”。集体无意识的力量有时是强大的,团干部、剧作者、打比方的人,都存在着这种集体无意识,虽然他们丝毫不想用宗法观念来看待婚姻,更不想贬低妇女的地位。改变这种集体无意识,比改变个人的某种表层意识要困难得多。 男女在婚姻动词上的不对称,也不是中国或东方特有。据信德麟《拉丁语和希腊语》(外语教学与研究出版社2007)453页,希腊语表示男女结婚倒是用同一个动词,但是希腊语是一个形态库藏高度发达的语言,男性娶妻要用该动词的主动态γαμεω,女性出嫁要用该动词的中动态γαμεομαι。希腊语的中动态语义上也包括反身态。总之,是行为的主动性降低的一种形态。这种区别,隐隐与汉语的“娶嫁”之别有了相近之处。大概也反映了古希腊婚姻文化中男女的某种不对称观念。 本文原载申小龙、张汝伦主编《文化的语言视界——中国文化语言学论集》(三联书店上海分店1991年),此次发表略有修改补充。 (责任编辑:admin) |

- 上一篇:韩敬体:我国历代帝王名号及习惯称说

- 下一篇:霍忠义:“呵呵”探源