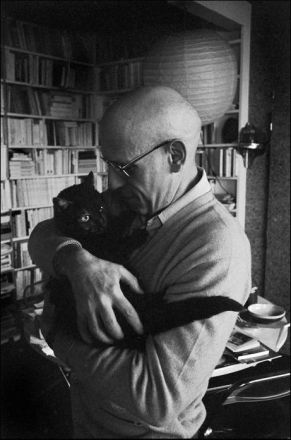

米歇尔·福柯,20世纪下半叶最重要的思想家。他的著作对哲学、社会学、史学、文学、政治学、法学和艺术产生了深远的影响,并且改变了这些学科的既定面貌。他早年求学巴黎,学习心理学、哲学。之后,工作、讲学于瑞典、波兰、德国、突尼斯、巴西、日本、美国。1950年代后期,福柯成为一个崭露头角的年轻知识分子,与戴高乐派交好。1960年代中期,他成为结构主义化身,将自己定位为法国思想时尚界的新星。1968年五月风暴之后,他又成为一名左派和社会活动家。 然而,就在同一时期,他“悄悄地”获得了法兰西学院这个法国学术最高荣誉殿堂的讲席。1984年,因感染艾滋病去世。

迪迪埃·埃里蓬的《米歇尔·福柯传》作为国际公认的权威的福柯传记,以简洁、清晰可读的叙述,有条不紊地追溯了米歇尔·福柯的生命足迹,揭开了围绕这位辉煌哲学家的许多神话和谣言,促使我们认真思考福柯的每一部著作及其观点,并重新构建了从第二次世界大战后到今天的法国的文化、政治和思想生活。

近日,上海人民出版社出版了全新修订的《米歇尔·福柯传》,不仅对原内容进行了更准确地修正,还补充了法国思想家布尔迪厄对福柯的评价等未公开的资料。

本文摘自该书第九章,讲述了福柯生命的最后时光和去世后的故事,原标题为“生活就像一件艺术品”,现标题为编者所拟。

1984年6月2日,米歇尔·福柯感到不适,昏倒在沃日拉大街的家中。他被送到十五区的一家诊所,住了几天。6月9日,他转至萨勒贝蒂尔医院。他曾在《古典时代疯狂史》一书中详尽描述过这家医院的作用和演变。

几个月来,米歇尔·福柯一直在抱怨这一使他浑身无力、无法工作的可恶的“感冒”。他不停地咳嗽,有时还出现剧烈的头痛。1984年初,他的病状越来越明显。“就像腾云驾雾一般”,他这样说道。不过,他依旧继续改写《肉欲的告赎》,并修改它的前两卷《快感的享用》和《关注自我》的校样。

这些是他最后的著作。他急不可待,拼命地想付诸出版。尽管他经常头晕、疲倦无力,但仍坚持去图书馆核实注释,他坚决拒绝休息和任何休假,哪怕是片刻的停歇,所有这些表现都让人猜到他已明白:这些是他最后的著作,他要竭尽全力全部完成。

他真的知道死神已经降临?知道他得了艾滋病吗?他的大多数亲朋好友的回答都是否定的。他根本不知道折磨他的是什么病。他甚至在医院里还制订了到西班牙的安达卢西亚度假的计划,一年前,他曾同达尼埃尔·德费尔一起去过那里,令他兴奋不已。不错,他是这样说过,这是他最后想去休息和养病的地方。但他真的这样认为吗?这是不是他对朋友的安慰?许多证据都使人倾向于这样的看法:在他去世前的冬季,他曾给乔治·杜梅泽尔打电话,告诉他:“我想我肯定得了艾滋病。”“我想……”这种说法不一定表示一种肯定。但通过他对这位86岁高龄、与他有近三十年交往的最亲近的朋友的真情吐露,我们难道不应理解为这是自己已经觉察到的真实声音吗?福柯明白这一切,但他不愿告诉他周围的人,只是通知了被他视为“精神导师”,对他起着“听忏悔的神甫”作用的人。福柯知道这一切,但又不愿知道这些。根据保罗·维尼的证实,福柯在1983年11月的私人日记中写道:我知道我得了艾滋病,但是我的癔病可以让我忘掉它。保罗·维尼在福柯逝世后看到了这篇日记。

当保罗·维尼1986年9月为《文学评论》的专刊写文章时,他想写上他在1984年2月同福柯的一次谈话。但让·皮耶宁愿不发表这两页谈话。因为维尼描述了福柯面对死亡的态度。福柯本人不是也在有关雷蒙·罗塞尔的书中指出作者与死亡的关系不是轻松轶事的问题吗?保罗·维尼说:

“福柯并不畏惧死亡:当谈到自杀的主题时,他多次对他的朋友们讲过这点,而且事实证明,尽管这是以另一种方式,他不是在自吹自擂。古代智慧已通过另一种方式变成了他自己的东西。在他生命的最后八个月中,这两卷书的写作过程对他的作用就像古代哲学中撰写哲学著作和写日记的作用,即对自我的研究和对自己风格的研究。在此,我要讲一件事,它在我心中犹如一种英雄行为。在这八个月中福柯全力写作和重写这两卷书,努力偿还自己欠下的长期债务。他不断地向我提到这两卷书,还经常让我核对他的一篇译作,但他咳嗽不断,持续低烧,工作进度受阻。他客气地让我向我的夫人咨询,因为她是医生,但她无能为力。‘你的医生们一定会认为你得了艾滋病’,一天我跟他开玩笑说(我们互相就我们不同的情趣开玩笑是友谊的一种常见情形)。他微笑地答复我说:‘这正是他们所认为的,我非常清楚他们向我提出的问题’。今天的读者难以相信在1984年2月,发烧和咳嗽绝不会引起任何人的怀疑,因为当时艾滋病还只是一个遥远、鲜为人知的灾难,还只是一种传说和想象中的疾病。他的亲戚中没有人对此产生过疑虑:这点我们只是事后才知道。‘你该好好休息’,我继续说道,‘你总是搞这些希腊和拉丁语,你会被累垮的。’‘是的’,他答道,‘以后再说吧,我要先完成这两卷书。’‘实际上,我只是出于好奇(因为医学史并不是我最喜欢的东西)问道:真有艾滋病吗?或者它只是一种用于说教的传说?’‘是这样的’,他沉思了片刻后平静地答道,‘我仔细研究了这个问题,我看了许多这方面的书,不错,有艾滋病,它不是一种传说。美国人对此做过深入研究。’他用两、三句话给我讲述了一些具体方法上的细节,但我忘记了。总之,我想,他过去是医学史学家,但作为哲学家,他关心现实性。因为来自美国的有关‘同性恋者癌症’(当时的说法)的短小新闻常常出现在报端。回过头来看,当我提出这个愚蠢的问题时,他的冷静使我惊讶万分。他本人大概已经想到终有一天事情会是这样,他已经想好对我的回答,并希望通过我的回忆录留下一种细微的痛苦的慰藉,‘现身说法’是古代哲学的另一种传统……”

米歇尔·福柯在医院的一间小病房里接待他的朋友。达尼埃尔·德费尔、海尔威·古柏尔、马蒂厄·兰东,还有其他几个人来看他,陪他呆上一会儿。巴黎已经入夏,医院大楼坐落在一座宽敞公园的中央。要走一大段路才能进楼。福柯仍然笑口常开、诙谐幽默。他详论第一批发表的有关他那卷刚开始出售的著作的文章。他看上去好多了。另外,报纸也报道了他的健康状况好转的情况。有一个人是福柯极想见到的,他请人把这个愿望转告他:他就是乔治·康吉莱姆。但是,太晚了。6月25日下午,一份法新社的电讯使编辑部的工作人员大吃一惊。当广播电台和电视台播发“米歇尔·福柯去世”的消息时,整个知识界为之愕然。

《世界报》发表了医生的公告:“经与米歇尔·福柯先生的家属协商,萨勒贝蒂尔医院神经科主任保罗·卡斯太尼教授和布鲁诺·索伦医生发表如下公告:‘米歇尔·福柯先生自1984年6月9日在萨勒贝蒂尔医院神经系统疾病科就医,对由败血症导致的神经病症状进行必要的全面检查。检查结果显示脑部化脓。开始时,抗菌素治疗产生了良好效果,因病情好转,米歇尔·福柯先生可以了解对他刚出版的两卷书的最初反应。但病情突然恶化,使有效治疗的希望彻底破灭,福柯先生于6月25日13时15分去世。’”

“米歇尔·福柯逝世”,这是第二天各报的主要标题。《解放报》的头版是一张巨幅照片,该报用八版的篇幅刊登悼念这位哲学家去世的文章。塞尔日·朱利撰写社论,还有一些悼念文章和一系列回忆文章(爱德蒙·梅尔、皮埃尔·布雷、杰克·朗格、罗贝尔·巴丹特等……)。同时还有一篇令人瞠目结舌的说明。应该好好谈谈这篇文字,因为五年后,大家依然怀着深深的厌恶和反感谈论它,并将永远谈论下去。在一个版面的下方,有一篇被小框框起来的文章竭力驳斥已在流传的“谣言”即福柯可能死于艾滋病。这篇未署名的文章写道:“大家对这恶毒的谣言感到困惑不解,好像福柯是在耻辱中去世的。”我们搞不清在以后的几天里这份日报所收到的抗议信的具体数字,但信件犹如雪片般地飞来。读者们愤怒地质问:一份名叫《解放报》的报纸怎能把死于艾滋病同“耻辱”联系起来?当我在巴黎、纽约、伯克利和其他地方进行调查时,有几十人请求我谴责这篇充斥“耻辱”之辞的文章。确实,这篇文章非常拙劣。作者认识福柯,也非常喜欢他,但事与愿违。“他还以为做对了呢”,他的一位朋友说,他以为是在捍卫福柯,是在同那些想使这位思想家声誉扫地的行为作斗争。毫无疑问,他主要想使亲友们免遭质问的包围。我知道,他一生中每天都在为自己发表的这篇愚蠢的文章而抱憾,我不想再像其他人那样谴责他。

几天后,《解放报》再次大量登载悼念福柯的文章。其中有一篇试图“叙述”福柯的一生。为了完成这项艰难的计划,他使用了奇特的资料,满纸谬误和荒诞,文笔浮夸,整整四页都在重复正在流传的所有有关福柯的传说和神话。不过,也有一些格调高的文章如罗贝尔·马吉奥里讲述萨特和福柯的关系,罗杰·夏特莱提到这位哲学家与历史学家的关系……

福柯去世的第二天,《晨报》也用头版全部版面刊登了这条令人心碎的消息。《世界报》在头版用大字刊登了皮埃尔·布尔迪厄的文章标题及文章,并用整整两版的篇幅刊登了许多撰稿人的文章,叙述福柯在理论或政治舞台上的光辉业绩。保罗·维尼讲述他的故友的著作。皮埃尔·布尔迪厄写道:“没有什么比把一种如此敏锐、复杂和非凡的哲学限定在教材的表述中更危险的了。然而,我认为福柯的著作是对违抗、超越社会界限的长期挖掘开拓,这种开拓与知识和权力密不可分。”这位社会学家在文章结尾时写到:“我更愿意认为这种思想追求获得把握自我,就是说把握自我的历史,所以它是思想范畴史,意愿与欲望史。因而,这种对精确的关注,这种拒绝知识与实践生活技术与政治选择的投机,使福柯成为一个无法替代的人物。”保罗·维尼本人也在后面的几行字中声明:“我认为福柯的著作的发表是我们世纪最重要的思想事件。”

几天后,一张福柯焦虑的面孔占据了《新观察家》周刊的整个封面。让·达尼埃尔发表社论,谈到了“对米歇尔·福柯的崇拜”。文章朴实无华,再次回忆了在西迪·布·萨义德的最初几次会面,以及以后数年中政治上的默契、争吵和时有发生的分歧,向这位猝然长逝的朋友致以最后的悼念。周刊还刊登了几篇文章和见证录。费尔南·布罗代勒谈到“国葬”:“法国失去了一位当代最光彩夺目的思想家,一位最慷慨大度的知识分子”。特别是在这期《新观察家》周刊中,人们可以读到一篇从未有过的如此令人难忘的有关福柯的文章。乔治·杜梅泽尔以前常说:“我去世时,米歇尔会给我写讣告。”但是,黄泉路上无老幼,这位神话学家的预言被颠倒过来。被噩耗震惊而悲痛欲绝的老人匆匆写了几页文章,讲述他如何认识福柯,他们之间如何建立起这种历经数十年,没有隔阂、没有出现哪怕是一点点失和、一点不快的友谊。然后,他又谈到这位哲学家的著作。在乌柏沙拉大学的图书馆,他曾陪伴这些著作起步。“福柯有无限的智慧,他甚至有些过于精细,他把自己的观察站建立在活人的区域之上,身体和精神、本能和思想的传统区分在这里似乎是荒谬的:精神病、性欲和罪行。他的视线像灯塔一样从这里转向历史、转向现在,时刻关注着那些最不引人注意的发现,它能够接受一切,就是不接受正统观念。这是一种多面的智慧,一种运动反射镜式的智慧。判断从这里产生,并且从它的反面立即增加新的判断,而且既不相互对立,也不轻易被驳倒。然而这一切,像通常那样,都建立在绝对善良和友善的基础之上”。最后,杜梅泽尔说:“我们很容易结成这种友谊。但米歇尔·福柯弃我而去,使我感到失去很多东西,不仅失去了生活的色彩,也失去了生活的内容。”

《说真话的勇气》是1984年2月米歇尔·福柯在法兰西学院上的最后几堂课之一:他研究柏拉图对苏格拉底之死的论述,以指出说真话和《关注自我》的实践如何能够将我们引向我们自身的真理。他的评论建立在杜梅泽尔刚刚发表的一篇有关“苏格拉底临终话语”的文章之上。

六月的这天早晨,天还没有亮,太阳还没有在巴黎上空出现。但在皮梯尔—萨勒贝蒂尔医院后面的小院子里,已经聚集了几百人,前来向米歇尔·福柯的遗体告别。漫长的等待,久久的寂静。然后一个嘶哑、低沉、因悲伤而走调的声音突然响了起来:“至于激发我的动机,它非常简单。我希望在有些人眼里它能自圆其说。这是好奇心,即在任何情况下值得多少固执地任其驱使的唯一一种好奇心,它不是那种试图吸收适合于自己认识的东西的好奇心,而是那种能使我们超越自我的好奇心。如果对知识的渴望仅仅应该保证知识的增长,而不是以这样或那样的方式,或在可能的程度上使有知识的人踏上迷途的话,那它还有什么价值可言?在人的一生中会出现这样的时刻:对于知识问题,如果人们能够不以人们常思考的方式来思考它,并用不同于人们看待它的方式来感觉它时,它会在对它继续进行观察和思考时变得绝对必要。〔……〕然而,哲学是什么呢——我指的是哲学活动——如果它不是思想本身的批判研究的话。或者如果它不是要努力弄清如何以及在何种程度上可以进行他样思考,而是把已知道的东西合法化的话,那么它的意义究竟何在。”这是福柯说过的话,是《快感的享用》序言的片断。由吉尔·德勒兹宣读时,人们倾听着。这些人由所有曾在米歇尔·福柯走过的千条道路上与之相遇,并了解福柯千种面孔的人组成:大学生涯的同学、政治斗争的伙伴、或两者兼有、朋友、情人、……在院子尽头的墙边,人们可以看到乔治·杜梅泽尔和乔治·康吉莱姆,他们心情激动,却静默不语。几位法兰西学院的教授也来参加告别仪式,有保罗·维尼、皮埃尔·布尔迪厄、皮埃尔·布雷等……大家注意到西蒙娜·西涅莱、伊夫·蒙当和司法部长罗贝尔·巴丹特也出席了仪式。另外还有阿兰·若贝尔、让·达尼埃尔、贝尔纳·库什内、克洛德·莫里亚克和许多其他人,有名流也有平民百姓,有同他一起在请愿书上签名的人,也有每周三来听他讲课的人……

几个小时后,即6月29日下午,灵柩被安放在旺多佛尔小公墓。这一次,人群消失了,只有亲属和几位朋友在场。灵柩上放着一束玫瑰花,在从巴黎运到这里的路上,玫瑰花一直放在那里,上面有三个签名:马蒂厄、海尔威、达尼埃尔。由于福柯的母亲坚持举行宗教仪式,所以由开办索尔舒图书馆的多明我会会士米歇尔·阿尔巴里克组织了简短的布道活动。之后,一切都结束了。

推开一扇吱吱作响的栅栏门,沿着两边都是柏树的小径前行。几米远的地方竖起一块墓碑,这是一块普通的灰色大理石石板,上面写着:

皮埃尔·吉鲁多

玛丽·保内之夫

1800—1848

下面,刻有同样的烫金字:

保罗米歇尔·福柯

法兰西学院教授

1926—1984

在路的另一侧,人们可以看见一座大房子,这里的人叫它“城堡”,是皮鲁瓦的古老建筑,米歇尔·福柯临终前两个月曾最后一次来这里,修改《关注自我》的校样。

在福柯最后两卷书中,他的文笔发生了很大改变,变得宁静、平稳、“和缓”,莫里斯·布朗肖说;更慎重了,吉尔·德勒兹说。近似中庸。它远非以前那样耀眼,那样“辛辣”。好像死亡的降临和几个月来对死亡的预感把福柯引上泰然之途,遵循塞涅卡推崇的“哲学生活”的模式。塞涅卡的作品受到福柯的偏爱。在这一点上,福柯似乎消化了古典智慧并将之融进自己的文笔之中:人如其文。因为人的问题就是“存在风格”,“生活美学”的问题,也是他像往常一样,通过文献表述的历史问题,但它还是人们像往常一样感觉到的与他们的经验紧密相连的问题。吉尔·德勒兹非常精辟地指出:那个时期,福柯感兴趣的不是古代的回归,而是“我们的今天”。福柯不是这样对德雷菲斯和拉宾诺说过吗:“使我惊讶的是,在我们的社会中,艺术只与物体发生关联,而不与个体或生命发生关联……每一个体的生活难道不可以是一件艺术品吗?

1989年初出版了一本小书。它收集了福柯为法兰西学院年鉴撰写的《课程概述》。他在1981年至1982年为课程写的最后一篇概述是有关主体的宗教经典解释学。在概述的最后,我们可以读到下面这段对斯多葛箴言的回忆:

“使对死亡的思考产生特殊价值的东西,不仅仅是死亡先于舆论普遍代表的最不幸的东西,不仅仅是它有助于承认死亡不是一件坏事,而是它用提前的方式提供了向自身生活回眸一瞥的可能性。在把自己看成是死亡起点时,人们可以判断人们正在其自身价值中做出的每一个行为。死亡,爱比克泰德曾说过,在耕耘者耕耘时,在水手航行时攫住他:‘那么你呢,你希望在做什么时被它攫住?’而塞涅卡则在思考死亡的时刻,把它看成是人们可以最终对自己下断语和衡量人们直至生命最后一天实现道德进步的时刻。他在第二十六封信中写道:‘关于我所能实现的道德进步,我相信死亡……我期待着自己判断自己和了解道德是停留在口头还是长存于心里的那一天’。”

(责任编辑:admin)

|