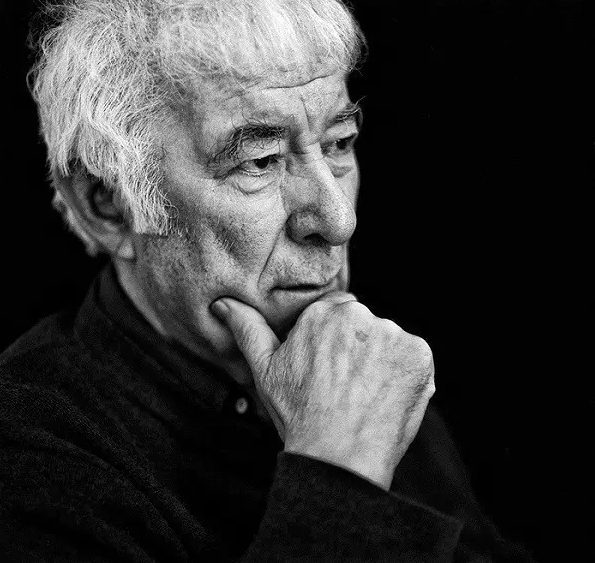

谢默斯·希尼 Seamus Justin Heaney 1939年4月13日—2013年8月30日

1995年获诺贝尔文学奖得主。谢默斯·希尼继承了爱尔兰文学的优秀传统,以极富感情色彩的田园抒情诗见长。他的诗歌具有浓郁的民族风味,含蕴丰富的哲理于日常生活之中,并且对古希腊和英国的史诗做了深入的研究和介绍,从而拓宽了现代诗的表现领域,被誉为“自叶芝之后最重要的爱尔兰诗人”。

谢默斯•希尼(1939—2013)离开我们一年多了。如同那些真正伟大的诗人,在我们的生活中,他逝世后反而成为一种更强有力的在场。

最早读到希尼的诗,是通过袁可嘉的翻译。早在希尼获诺贝尔文学奖前,袁先生就敏锐地发现了这位“继叶芝之后最好的爱尔兰诗人”。袁先生发表于《世界文学》1986年第一期中的“希内诗五首”(包括《挖掘》《个人的诗泉》等),首次将希尼译介到中国。袁先生在介绍中特意提到希尼诗中“具体的动作和真实的细节”,而在他出色的翻译中,也往往是动作、声音、气味同时到来,有一种“出土文物般的确凿感”。说实话,首次读《挖掘》,我对诗最后那个以笔来“挖掘”的隐喻并不觉得怎么新鲜,但是诗中所充斥的“白薯地的冷气,潮湿泥炭地的/咯吱声、咕咕声,铁铲切进活薯根的短促声响”,读了之后却在我的头脑中久久回荡……

从此,中国诗人和读者注意到这位更具有现实感、更让他们感到亲近的爱尔兰杰出诗人。20世纪90年代初,我在一本英文诗论集中发现希尼写于1974年的重要诗论 Feelings into Words(《进入文字的感情》),十分兴奋,便复印下来联系译者翻译(这篇诗论收在我们编选、1993年出版的《20世纪外国重要诗人如是说》中)。1995年希尼获得诺奖后,国内对希尼诗歌的译介更多了起来。2000年,作家出版社出版了《希尼诗文集》,其中诗歌由吴德安翻译,随笔、评论则由黄灿然等人译出。

对希尼诗歌和文论的翻译,诗人黄灿然可以说是很有影响的一位。希尼获诺奖不久他就在1996年第一期《世界文学》“希尼特辑”里发表了19首译作,奠定了人们对希尼诗歌的最初认识。黄灿然的翻译和一般学者的译介不一样,他总是着眼于中国诗歌自身的艺术诉求,在《希尼的创作》一文中他指出:“希尼的诗具有一种惊人的锤炼,我指的绝不是‘简单’或‘纯朴’,相反,是一种同样惊人的语言的复杂性。”而他之所以投入对希尼诗歌的翻译,正是为了“那股把汉语逼出火花的陌生力量。”

黄灿然的贡献还在于对希尼诗论的翻译,他翻译了希尼的《舌头的管辖》、《诗歌的纠正》及美国评论家海伦•文德勒关于希尼诗歌的《在见证的迫切性与愉悦的迫切性之间徘徊》等重要诗论。这些富有洞见和启示性的诗学论述,都深刻介入了上个世纪90年代以来中国诗歌的诗学进程。其中“诗歌的纠正”、“见证与愉悦”等说法也在当代中国诗人中一再引起反响。

的确,希尼之所以让我们高度认同和关注,不仅在于他独辟蹊径的叙述性诗风和精湛的技艺,还在于他的诗学是一种深入困境的诗学,同时又是一种富有张力的诗学——这正如他自己的诗所提示:“挑两个水桶比挑一个容易。/我在两者之间成长。”一方面,他一直坚持着诗歌艺术的内在规定性,另一方面,他所面对的生存与文化困境,他在他的爱尔兰所一次次听到的爆炸声和“绝对、凄凉”的枪声,又使他不可能把诗歌限定在纯粹审美的范围内。因此,他会视1969年北爱尔兰的暴力冲突为自己创作生涯的一个分水岭,他曾这样坦言:“从那一刻开始,诗歌的问题开始从仅仅为了达到满意的语言指谓变成转而探索适合于我们的困境的意象和象征……”正是以这种艰辛的努力,他避免了“美学的空洞”,使语言重获了一种真实的、能够和我们的经验发生切实“磨擦”的力量。

显然,希尼面对的困境也正是当今世界上很多诗人尤其是中国诗人们所面对的处境。文德勒就曾说希尼诗学的意义正在于“他一直以具体和普遍的方式提出在人类痛苦的框架内写作的角色的问题”。下面,我们就来看希尼的一首诗《山楂灯笼》(吴德安译):

冬山楂在季节之外燃烧,

带刺的酸果,一团为小人物亮着的小小

的光,

除了希望它们保持自尊的灯芯

不致死灭外一无所求,

不要用明亮的光使他们盲目。

但当你的呼吸在霜中凝成雾气,

它有时化形为提着灯笼的狄欧根尼斯

漫游,寻找那唯一真诚的人;

结果你在山楂树后被他反复观察

他拿着灯笼的细枝一直举到齐眉,

你却在它浑然一体的木髓和果核面前

退缩。

你希望用它的刺扎血能检验和澄清

自己;

而它用可啄食的成熟审视了你,然后它

继续前行。

诗一开始就富有想象力,因为冬山楂的“小”,又生长在乡村山野,所以说它们是为“小人物”点起的灯笼。这其实也是不喜欢任何高调的诗人对自己的一种自我限定。它们“在季节之外”燃烧,“除了希望他们保持自尊的灯芯/不致死灭外一无所求/不要用明亮的光使他们盲目”,诗句朴实而又感人。诗人使他的道德感和人性的缓缓燃烧保持在一个“最低限度”上,或者说保持在一种“常识水平”上,它有别于当今世界上任何宗教狂热和意识形态高调,但也正是这种为“小人物”点起的灯笼,使我们有可能在这个狂热的时代保持清醒和自尊。

接下来,诗人置身于冬日的雾霭中,在一种源自内在“呼吸”的作用下,冬山楂竟化形为提着灯笼寻找正直之人的狄欧根尼斯!狄欧根尼斯,古希腊著名哲人,传说他在大白天打着灯笼寻找真诚的人。这是一种出现幻象的时刻,不过幻象的出现却源自诗人的自我省视。在眼前所见与幻象浑然难分的情景中,在提着山楂灯笼的“狄欧根尼斯”的打量下,一种更内在的道德挣扎和申辩在这里出现了!

这里的“狄欧根尼斯”,无非是人类古老良知的化身。

正如奥登的一句写叶芝的诗:“疯狂的爱尔兰驱策你进入诗歌”,希尼的很多诗也都基于充满了剧烈冲突的爱尔兰现实带给他的挑战和道德困境,这里他借助于对冬山楂的凝视,再次触及到这个主题。而在写法上,在对平凡事物的发掘中完成一种神话的重构,这就是这位杰出诗人带给我们的艺术启示。

从此这盏不灭的灯笼也举到了中国诗人的面前,它使我想到了一种如茨维塔耶娃所说的“良心烛照下的艺术”。它使诗歌这棵“山楂树”即使在泥泞的冬天里也一直在不息地燃烧。

不幸的是,希尼因病于前年8月29日突然逝世。我是在美国爱荷华国际作家工作坊期间闻知这一消息的,早上起来,爱尔兰年轻诗人Martin Dyar见到我后便紧紧抓住我的手,那种感觉,真如同突然失去了父亲一样!希尼的逝世,引起了世界性的悼念。前年11月11日晚,我在纽约库珀中心参加了由美国诗人学院、爱尔兰艺术中心、美国诗歌协会联合举办的纪念希尼的大型朗诵会,二十位美国、爱尔兰诗人上台朗诵希尼的诗作,其间伴以爱尔兰古老的风笛声,向这位伟大的爱尔兰诗人致敬。这是我去美三个月中最难忘、最受感动的经历之一。坐在黑压压的上千听众之中,听着台上的朗诵,许多都给我留下了很深的印象,当诗人Jonathan Galassi朗诵希尼的 The Forge(《铁匠铺》)时,正好朗诵会的节目单上印有这首诗,我边听边对着看,当晚回到邻近时代广场的旅馆后,我就忍不住试着把它译了出来:

铁匠铺

所有我知道的是一道通往黑暗之门。

外面,旧车轴和铁箍已经生锈;

里面,大锤在铁砧上急促抡打,

那不可预料的扇形火花

或一个新马蹄铁在水中变硬时的嘶嘶

声。

铁砧一定在屋子中央的某处,

挺立如独角兽,下端则方方正正,

不可移动地坐落在那里:一个祭坛

在那里他为形状和音乐耗尽自己。

有时,围着皮围裙,鼻孔长满毛,

他探出身来靠在门框上,回忆着马蹄的

奔腾声,在那闪耀的队列里;

然后咕哝着进去,以重锤和轻锻

他要打出真铁,让风箱发出吼声。

多么好的一首诗!它写的是“铁匠铺”,但那也正是一个诗人在“良心烛照下”从事诗的锻造的生动写照,因而铁砧会成为“祭坛”,甚至“挺立如独角兽”!诗人想象着那动人的“不可预料的扇形火花”或“一个新马蹄铁在水中变硬时的嘶嘶声”,然后“咕哝着进去”(这个“咕哝”也极富表现力,犹如音乐中的低声部,与诗人内在的坚定形成一种张力)。最后那两句就不用说了,“他要打出真铁,让风箱发出吼声”,真有一种万马奔腾之力!

《铁匠铺》收在1969年出版的诗集《进入黑暗之门》中。它使我不由得想起希尼《进入文字的感情》(1974)的结尾中那句经常被人引用的话:

“锻造一首诗是一回事,锻造一个种族的尚未诞生的良心,如斯蒂芬•狄达勒斯所说,又是相当不同的另一回事;而把骇人的压力与责任放在任何敢于冒险充当诗人者的身上。”

对这段话,希尼后来在一次访谈中说他援引的是爱尔兰作家乔伊斯《青年艺术家的肖像》中主人公斯蒂芬的话:“我在灵魂的铁匠铺锻造那未创造出来的种族良心。”他指出的,不仅是一首诗的起源,更是良知的起源!

这就是一个诗人的责任感!它不能不让人起敬。只不过这不是空话或大话,这要体现为一种艰苦卓绝的语言劳作,黄灿然在《希尼的创作》中也指出了这一点:“一个真正的诗人的任务并非表达感情,甚至不是处理感情的复杂性,而是处理语言的复杂性。这是一种技艺,如何把这一技艺磨练得炉火纯青或鬼斧神工,便成为一个诗人终生不懈地努力和探险的目标。”

而我们的创作和翻译,就是要应合这样的“重锤和轻锻”,就是为了“要打出真铁,让风箱发出吼声!”

公众号ID:huacheng1979

(责任编辑:admin)

|