钱钟书杨绛夫妇与李健吾的文学渊源

http://www.newdu.com 2025/11/09 01:11:48 光明日报 蒋勤国 参加讨论

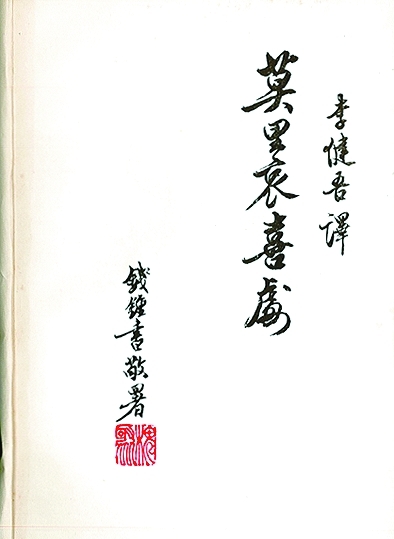

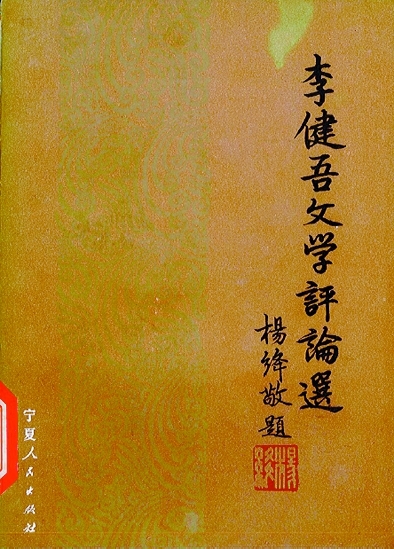

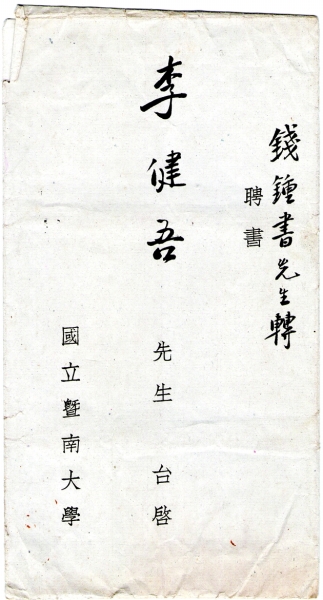

钱钟书(左)与李健吾  钱钟书、杨绛参加李健吾的追悼会  李健吾翻译的《莫里哀喜剧》1982年4月由湖南人民出版社出版时,钱钟书为之题签。  1983年8月,宁夏人民出版社出版《李健吾文艺评论选》时,杨绛为之题签。  抗战胜利暨南大学复校后,经钱钟书转递给李健吾的聘书封面。 钱钟书杨绛夫妇是世所敬仰的文化巨擘、一代大师,堪称闪耀在中国现当代文化天穹中的“伉俪双子星”。晚生有缘,因研究李健吾先生之故,曾与钱钟书杨绛先生有过“一函之交”——杨绛先生手书并“钱钟书同候”的一封书函至今珍藏在我的书箧中,倏忽之间已26年了。我综合梳理和研究各种资料,发现杨绛的成名与盛名离不开李健吾先生这位“我们夫妇的学长和前辈”(杨绛语)的鼓励、提携与推介,而钱钟书早期的文学声誉同样与李健吾先生密切相关。 “两家成为知友” 李健吾是中国现代著名的戏剧家、小说家、散文家、文学评论家、翻译家和法国文学专家,其小说和戏剧曾得到鲁迅、朱自清等前辈先生的赞赏。我在搜集李健吾研究资料的过程中,获知李健吾与钱杨夫妇有多年的交谊。他是钱杨夫妇的清华学长,其妻尤淑芬女士是钱杨夫妇的同乡,与杨绛先生系同学且有远亲(从杨钱的信函始知)。李健吾与钱杨夫妇的友情往来由30年代后期的上海开其端,到沦陷后的上海、“孤岛”到战后的上海,“两家成为知友”(李健吾语)。由新中国成立之初的北京大学文学研究所到后来的中国科学院文学研究所、外国文学研究所,中国社会科学院文学研究所、外国文学研究所,由朋友而朋友加同事,他们又相当长时间一直“住在一个大楼”。两家人的友谊延及下一代,李健吾的女儿亲热地称钱杨为“钱爸”“杨妈”。李健吾于1982年11月去世,他们之间的交谊超过40年。李健吾翻译的《莫里哀喜剧》1982年4月由湖南人民出版社出版时,钱钟书先生为之题签,题的是:“李健吾译 莫里哀喜剧 钱钟书敬署”。李健吾去世后的1983年8月,宁夏人民出版社出版《李健吾文艺评论选》时,杨绛先生为之题签:“杨绛敬题”。两个题签均分别加盖个人印章。钱杨夫妇饶有个性,他们夫妇常以互为对方的著作题签为乐,绝不轻易为他人题签题字。因此这两个题签何其罕见、何其珍贵,何况是“敬署”“敬题”呢! 李健吾先生去世后,钱钟书杨绛夫妇参加了他的追悼会。杨绛先生晚年在《我们仨》《听杨绛谈往事》等回忆录中,多次回忆或提及李健吾先生对她喜剧创作等的评论、鼓励,笔端带着感情,对李健吾先生的提携支持念兹在兹。她晚年自撰的《杨绛生平与创作大事记》甚少提及时人,但是其中两次提及李健吾先生,一是1958年“李健吾的文章”与“钱钟书的《宋诗选注》”“杨绛《论菲尔丁》文”及“郑振铎的文章”成为文学所“拔白旗”运动的四面“所内白旗”;二是1983年的李健吾去世(实为1982年之误)。多年交往的友人去世、共同的大的遭际都记入个人大事记,足见两家情谊之深。 重合或契合的轨迹 李健吾与钱杨夫妇特别是与钱钟书的人生阅历和文学生涯颇多重合、契合的轨迹。李健吾与钱钟书皆于19岁考入清华,且成绩都是偏科的:李健吾1925年入学时数学考了零分,历史和语文皆得满分;钱钟书1929年入学时数学仅得15分,国文特佳、英文满分。李健吾入学前即是北平文坛剧坛的名人,入学后积极参加清华剧演活动并继续在北平有关刊物发表散文小说等创作,朱自清先生闻知其名后劝他转到西洋文学系,成为钱钟书同系的学长。钱钟书入清华后不久就以博闻强识获得“人中之龙”(吴宓先生称誉)的才子之名。两人皆为有“情痴诗僧”之称的吴宓教授的学生。两人皆先后做过《清华周刊》的编辑并在刊物上面发表过若干作品,提升和丰富了各自的才子声誉。清华著名的外籍教授温德先生对李健吾与钱杨夫妇的影响更大,给他们留下终生难忘的印象。杨绛自学法语多年,清华时选修过温德先生的《法国文学》《纪德研究》课,钱钟书在清华读本科时也上过他两年课。李健吾则跟随温德先生学了四年法语。温德先生点燃了他们对福楼拜崇敬、向往的热情。李健吾后来赴法国留学专门研究福楼拜,并撰写了为他赢得法国文学专家和评论家声誉的经典著作《福楼拜评传》。钱杨夫妇留学英伦后到法国留学,初始两人同读《包法利夫人》,从生疏到熟练约一年有余。杨绛称钱钟书最好的是英文,第二是法文。此外,李健吾与钱钟书先后同在叶公超先生主编的《新月》《学文》杂志发表文章,引起一定的注意。 钱钟书、杨绛早期的文学声名都是在上海收获的,且均离不开李健吾先生的提携推介。上海也是李健吾人生和文学生涯的黄金期和转折期。1934年,在30年代影响极大的京派文学刊物《文学季刊》在北平创刊,归国后的李健吾与钱钟书被同列为“特约撰稿人”且对“书报副刊”有“编辑撰述之责”,其时双方皆闻对方之名然并不相识。李健吾在创刊号上发表了《福楼拜评传》的一章《包法利夫人》,成为他文学和人生的重大转捩点,得到两大收获:一是引起林徽因女士的注意得以进入“太太的客厅”成为京派的评论家,一是引起郑振铎先生的关注,邀他同到暨南大学文学院任教,破格聘为专职法语教授。1935年8月从北平到上海,从此掀开了他文学生涯收获丰硕、声名鹊起的黄金期。杨绛在“孤岛”时期以喜剧创作成名,时人称钱钟书为“杨绛先生的丈夫”,直到《围城》经李健吾之手在《文艺复兴》上发表并出版,钱钟书才摆脱了杨绛丈夫的影子,赢得了自己的文学盛名。 李健吾与钱钟书的性格颇有相似处。正如杨绛所言,朋友们如柯灵等都说李健吾“天真”。杨绛说钱钟书“‘痴气’旺盛”,亲近的四婶说他“憨”,钱钟书的清华同舍同学、书评家常风的回忆称他“书生气十足”,这岂不正是一种天真?两人对生活同样“自奉甚俭”,都是好丈夫、慈父。他们的亲近和友情自有一种天然的机缘。 李健吾欣赏钱钟书杨绛夫妇的创作,但他更喜欢杨绛的文笔和风格。他曾坦荡且毫不掩饰地宣称:“钟书君我敬服,然而沁进我的灵魂的,却更是杨绛女士。也许我有的地方和钱钟书君相似罢,我嫌自己枯燥,也就不免嫌他枯燥。不是学者,一个人要多愉快呀!”(《〈称心如意〉演出前言》) 当然,这丝毫不影响他们之间的情谊,也不影响李健吾在各自场合对钱钟书的赞赏和推重。 相似或相近的性格,共同的文学理想和追求,使得李健吾与钱钟书时常有文学的切磋和互动。40年代的上海是他们往来切磋最频繁的时期,是“走得较近的朋友”(杨绛语),其中交流最多的,当是法国文学和戏剧创作及演出。上海沦陷包括“孤岛”时期,迫于政治环境压力和生存压力,李健吾改编了不少剧作。当时改编莎士比亚戏剧成为一种风潮,李健吾根据《麦克白》改编的《王德明》、根据《奥赛罗》改编的《阿史那》皆得莎剧神韵,是莎剧改编和实现中国化民族化的典范(柯灵语),搬上舞台商演皆大受欢迎。钱钟书对李健吾当时大获成功的莎剧改编和演出颇为赞赏,故在他当时正细读的《全唐诗》有关阿史那的诗歌上留下“李健吾不知此也”的眉批,在有关读书笔记上称赞李健吾的改编模仿原作而善于创造优于原作。同时,他在《灵感》中还幽默地调侃了那时风靡一时的莎剧改编云云。钱钟书更是大夸李健吾“把《啼笑因缘》改活了”。李健吾40年代在上海“埋头翻译莫里哀”时,钱钟书与郑振铎、陈麟瑞、巴金等朋友“都经常表示关切”(《〈莫里哀喜剧集〉序》),这当是后来钱钟书为《莫里哀喜剧》题签的缘由之一。李健吾那时集中精力翻译福楼拜的小说《包法利夫人》《情感教育》等,计划出《福楼拜全集》,钱钟书也是鼓励和支持最力者。李健吾在翻译福楼拜《圣安东的诱惑》时,“有一条注释寻觅了半年,终于为钟书兄在无意中发现。他的短笺使我欢跃了一整下午”(《与友人书》)。非熟知且有心者不会留意李健吾的小小苦恼。钱钟书对李健吾(刘西渭)印象式、散文式的评论风格是很欣赏的,他赞赏著名“九叶派”诗人、评论家、自命为李健吾的评论弟子的唐湜早期的评论集《意度集》,称赞他“能继我的健吾(刘西渭)学长的《咀华》而起”。此皆足证李健吾钱钟书之间频密的文学交流切磋之一斑。 1947年8月,已在暨南大学教书的钱钟书介绍李健吾再次回到暨大外语系教书,两人皆为妙语连珠、名震一时的名师。新中国成立后在文学研究所期间,特别是同住一栋大楼后,因为李健吾有丰富的外文藏书,钱钟书常来借书阅读。他们与朱光潜、蔡仪等名家同任《孤岛文艺理论译丛》编委,共同参与了多个主题专辑的选题研究,钱钟书还为巴尔扎克专集翻译了左拉的有关评论等。 (责任编辑:admin) |