白鹿归原忆忠实

http://www.newdu.com 2025/11/09 10:11:36 人民日报 newdu 参加讨论

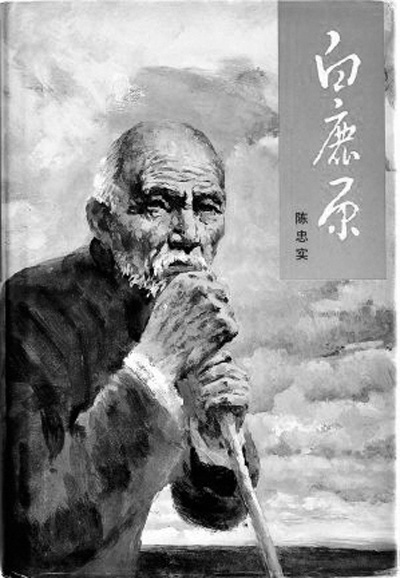

著名作家陈忠实的离世是中国文坛的一大损失,人们用不同的方式表达对他的哀思,表达对一位当代作家的崇高敬意。这份敬意,不仅缘于他的代表作《白鹿原》所达到的艺术高度,而且缘于他“端严正大、忠厚率真”的品格,缘于他始终脚踏实地、保持质朴本色的大家风范。陈忠实先生是一个说不尽、道不完的话题,他带给了我们诸多启示。今天,我们组织了3篇纪念文章,分别由《白鹿原》的责任编辑之一、人民文学出版社原副总编辑何启治谈他所了解的《白鹿原》的创作经过,由陈忠实生前的好友、中国社科院文学研究所的白烨谈他眼中的陈忠实,由陕西青年作家王晓云谈陈忠实对于文学后辈的扶掖,以期为读者朋友呈现一个更加清晰也更具温度的陈忠实。 ——编 者 《白鹿原》是怎样诞生的 何启治 5月4日,我与人民文学出版社社长管士光、副总编周绚隆,以及现在的《白鹿原》责编刘稚赶到西安,在陈忠实的灵堂前向他表示沉痛悼念。翌日清晨,我们便赶到市郊的西安殡仪馆咸宁厅参加吊唁活动。大厅前的广场挤满了自发前来吊唁的读者群众,有的高举着陈忠实的遗像,有的高举着不同版本的《白鹿原》。咸宁厅内高挂着陈忠实的巨幅遗像,在鲜花的簇拥下,陈忠实的遗体上庄严地覆盖着中国共产党党旗,他的头下如他生前所愿枕着1993年初版的《白鹿原》。忠实遗像两旁的挽联为:“三秦文胆华夏风骨铸忠实人格笔蕴千钧担天道;终南气象灞原襟怀育白鹿精魂情含万汇传史音。”当我们一行在哀乐声中离开大厅,仍见广场上挤满了排队等候入场的人群;路上,仍见三五成群自发前来的读者。参加悼念活动的各界人士约有数千人。我们在为忠实的逝世感到无比沉痛的同时也略觉欣慰,因为我们由他的葬礼而看到文学在今天依然神圣。 回想我与陈忠实的初识,是在1973年隆冬。那时,我在人民文学出版社现代文学编辑室当编辑,分工管西北片,西安自然是重点。一日,在西安郊区区委所在地小寨的街角上,我拦住了刚开完会推着一辆破旧的自行车出来的陈忠实,约请他写农村题材的长篇小说。我之所以这样做,首先是因为陕西省作协向我推荐了陈忠实;也因为我刚刚在《陕西文艺》上看到陈忠实发表的两万字的中篇小说《接班以后》,觉得已在关中平原上摸爬滚打十几年的陈忠实完全可以把它扩写为长篇;当然,还因为当时的人文社并没有可以发表中短篇小说的《当代》杂志(《当代》创刊于1979年)。大约他也感觉到我这个来自人民文学出版社这个“高门楼”的编辑约稿的真诚,从此便记住了我,开始了我们长达40多年的友谊交往。 到1990年10月24日,我在陈忠实给我的回信里终于知道了他写长篇的一些信息。他在信里说:“关于长篇的内容……作品未成之前,我不想泄露太多,以免松劲……这个作品,我是倾其生活储备的全部,以及艺术能力的全部而为之的。究竟怎样,尚无把握,只能等写完后交您评阅。”又说,“此稿87年酝酿,88年拉出初稿,89年计划修改完成……我争取今冬再拼一下。”他表示:“待成稿后我即与您联系。您不要惦记,我已给朱(盛昌)应诺过,不会见异变卦的。也不要催,我承受不了催迫,需要平和的心绪作此事。” 我对陈忠实这连书名都没有透露但倾其全力而为之的长篇充满期待。后来,在1992年3月间,我终于收到陈忠实告诉《白鹿原》已定稿的信,他在信里询问是由他送稿到北京还是由我们派人去取稿。我和主管《当代》的副总编朱盛昌商议后,决定派当代文学一编室的负责人高贤均和《当代》杂志的编辑洪清波去西安取稿。大约3月25日,陈忠实说:“在作家协会的客房里,我只是把书稿从兜里取出来交给他们,竟然连一句话也说不出来,那时突然涌到嘴边一句话:我连生命都交给你们了。最后关头还是压到喉咙以下而没有说出,却憋得几乎涌出泪来。”而“出乎意料的是,在高、洪拿着书稿离开西安之后的20天,我接到了高贤均的来信。我匆匆读完信后嗷嗷嗷叫了三声就跌倒在沙发上,把在他面前交稿时没有流出的眼泪倾溅出来了。这是一封足以使我癫狂的信。信中说了他和洪清波从西安到成都再回北京的旅程中相继读完了书稿,回到北京的当天就立即给我写信。他俩阅读的兴奋使我感到了期待的效果,他俩共同的评价使我颤栗。” 《白鹿原》在《当代》经洪清波、常振家、何启治、朱盛昌依次审稿并写下一致肯定的审稿意见,又在当代文学一编室经三位责任编辑(刘会军、高贤均、何启治)的三审后获得一致通过。我在1992年9月由《当代》调任人民文学出版社主管当代文学图书出版工作的副总编。在1993年1月18日的终审意见中,我认为:“这(《白鹿原》)是一部显示作者走上成熟的现实主义巨著。作品恢宏的规模,严谨的结构,深邃的思想,真实的力量和精细的人物刻画(白嘉轩等可视为典型),使它在当代长篇小说之林中成为大气(磅礴)的作品,有永久艺术魅力的作品。应作重点书处理。” 《白鹿原》连载于《当代》杂志1992年第6期和1993年第1期,单行本则由人民文学出版社于1993年6月出版,初版首印14850册。经过陈忠实的厚积薄发,勤勉创作,以及人民文学出版社6位编辑的劳动,《白鹿原》终于与读者见面了。面世20多年来,累计印数已达200多万册(主要是人文社出版的1993年初版本、修订本、精装本、茅盾文学奖获奖书系“百年百种中国优秀文学图书书系”、20周年纪念版,以及北京十月文艺出版社、作家出版社和文化艺术出版社出版的“陈忠实集”、宣纸本、点评本等)。盗印本已接近30种,其印数也与正版相近。可见,说《白鹿原》的实际印数已达400多万册,当不为过。 回想《白鹿原》出版时的情景,可谓评论界欢呼、新闻界惊叹、读者争相购阅,一时“洛阳纸贵”。一个作家一生的幸福,莫过于能为读者写出一部这样的好书来——那是不管有过怎样的争论,文学史都回避不了、也绕不过去的堪称经典的作品。 陈忠实是幸福的,也是光荣的。 一个本真的人 白 烨 陈忠实溘然长逝,在文坛内外引起较大反响,这既是意料之外,又在情理之中。意料之外在于:一个作家逝世,在文坛之外引起的反应如此之大,当代少见,近年罕有;情理之中则在于:陈忠实不仅倾尽一生心力创作了长篇小说《白鹿原》,为世人留下了一部堪称经典的文学作品,而且他为人真淳,作风平民,在同行、读者中都享有较高声誉。从这个意义上说,人们纷纷对陈忠实表示悼念,既在于他的文,也在于他的人。 忠实去世已一月有余,这段时间里,常常如同过电影一般回想起有关他的种种过往,往事历历在目。我越来越觉着,他依然活着,就活在他的作品中,活在我们的记忆里。 初识陈忠实,是在上个世纪的70年代。那时,陈忠实刚刚发表了中篇小说《接班以后》,作品以清新而质朴的生活气息与当时流行的“三突出”作品形成鲜明对照,在陕西文坛引起较为强烈的反响。我所就学的陕西师大中文系邀他来校讲学,他以自己丰富而切实的创作体会,生动而形象地讲述了由生活到创作的诸多奥秘,使我们这些听腻了枯燥课文的学子大饱耳福。看着他那朴素的装束,听着他那朴实的话语,我开始喜欢上这个人,同时也对他有了第一个印象:本真的人。 80年代初我调到北京工作,思乡恋土的强烈念想一时难以释然,陈忠实的小说便成为我寄托乡思、宣泄乡情的重要对象。1982年间,《文学评论》编辑部约我为《文学评论丛刊·当代作家评论专号》撰稿,我思来想去还是选择了陈忠实。因为我差不多读了他的所有作品。在这一过程中,我与陈忠实通了好几次信,对他有了更多的了解,心里感到有话要说,也有话可说。这篇刊于《文学评论从刊》第十二期的文章,题目就叫“清新醇厚,简朴自然”,那算是我对他的作品的最初印象。 由初识到现在,已有40个年头。40年来与忠实的交往愈多也愈深,但所有的接触都无不在印证着我对他的原初印象:本真。我想象不出除了本真一词,还有什么能更为准确地概括他和描绘他。与陈忠实稍有接触的人,都会有人如其名的感觉。为人忠厚,做人实在,在陈忠实完全是一种天性的自然流露,这使得和他打起交道来,很感自在、轻松与“不隔”。 同忠实在北京和西安聚过多次,但1984年夏季在北京街头一家饭馆的相会却至今难忘。那次忠实来京到《北京文学》编辑部办事,交完稿后打电话约我见面,我赶到当时位于六部口附近的《北京文学》编辑部见他,我们就近在西长安街路南的一家山西削面馆要了削面和啤酒。那天饭馆的人很多,没有位子可坐,我们便蹲在饭馆外边的马路牙子上,边吃边喝边聊,看着来来往往的行人和车辆,聊着热热闹闹的文坛和创作,不拘形式也不拘言笑,惬意极了。 由此就好像形成了习惯,每次忠实来京,我们都去街头找家饭馆,在一种家常式的气氛中谈天说地。他先后两次来京参加党的“十三大”和“十四大”,所下榻的京西宾馆附近没有小饭馆,我们就步行很远到小胡同里去找小饭馆,连喝带聊待上两三个小时。对于不讲排场而又注重友情的我们来说,这是再好不过的交往方式了。把这种平民化的交友方式与忠实常常要离城回乡的生活方式联系起来看,我以为这除去表现了他的为人实诚之外,还是他人生的一种需要。他需要和普通的人、普通的生活保持最经常的接触,需要和自己熟稔的阶层、喜爱的土地保持密切的联系。正因如此,他才有源自生活的清新的审美感受,又有高于生活的深邃的艺术思考。 还有一些与《白鹿原》有关的事,想起来也颇为有趣。一次是我陪同陈忠实去领稿费。那是1993年四五月的一天,忠实到京后来电话说,人民文学出版社发了《白鹿原》的第一笔稿费,是一张支票,有8万人民币之多,要去朝内大街的农业银行领取;他说他没有一次拿过这么多钱,地方也不熟,心里很不踏实,让我陪他走一趟。我们在人民文学出版社门口见面后,一同去往朝阳门附近的农业银行,那时还没有百元大钞,取出的钱都是10元一捆,一个“军挎”几乎要装满了。我一路小心地陪他到他下榻的宾馆,才最终离开。 《白鹿原》发表后,因为创作中内含了多种突破,一时很有争议。那个时候,正赶上第四届茅盾文学奖评选。《白鹿原》是这一时期绕不过去的作品,但评委们因意见不一,在评委会上争议不休。时任评委会主任的陈涌先生,偏偏喜欢《白鹿原》,认为这部厚重的作品正是人们所一直期盼的,文坛求之不得的,于是抱病上会力陈己见,终于说服大部分评委,并作出修订后获奖的重要决定。忠实来京领奖之后,叫上我一起去看望陈涌。陈涌很是兴奋,一见面就对忠实说,你的《白鹿原》真是了不起,堪称是中国的《静静的顿河》。并告诉我们,他找的保姆是陕西人,让我们午饭就在一起吃陕西面。因为陈涌先生身体不好,不能太过打扰,我们聊了一会就找借口离开了。此后,忠实每次到京出差或办事,我们都会相约着去看望他。去年,陈涌先生因病去世,我电话里告诉忠实后,他半天沉默不语,感慨地说,老先生对我的首肯与支持,对我的创作所起的作用难以言表。你一定代为转致哀思,向家属转致问候。于是在陈涌先生的追思会上,我替陈忠实转达了哀思之情。 本真为人,本色为文,在生活和创作中都毫不讳饰地坦露自我,脚踏实地地奉献自我,尽心竭力地实现自我,这就是我所了解的陈忠实。我们提倡作家要“无愧于时代,无愧于人民,无愧于历史”,陈忠实无疑是做到了的。他在世时,我们在接触他、走近他的过程中不断受益;他离世后,我们在阅读他、回忆他的时光里继续受惠。我为拥有这样的朋友而自豪。 忠实先生的爱与愁 王晓云 陈忠实先生创造的作品已然凝固,他不会再修改其中任何一个字了。他以瘦削的身体,创造了一个巨大的精神世界。他的身体进入黄土,托体同山阿,也许化为秦岭上的一棵小树,也许变为白鹿原上的一片麦苗。但无论如何,他曾经存在过,他的轨迹是那样的振奋人心,还有着清晰的向度、温暖的质地。 听说,在计划写作《白鹿原》之初的1986年,陈忠实把自己置身于当时长安县、蓝田县的资料馆里,整天埋头查阅与乡土历史有关的史志。1988年清明节前后,陈忠实回到乡下老家的祖屋,开始动笔写《白鹿原》初稿。白鹿原上萧瑟的场景渐次展开,往日的荒凉隐藏着巨大的秘密。陈忠实安静下来,他吃着杂面,关闭门扉。在关上门的一刹那,他看到了《白鹿原》中的人物:白嘉轩醇厚正大、朱先生高古圣达、鹿子麟机巧聪明、鹿三忠厚讲义气、孝文有着有文化人的底色;鹿兆鹏加入共产党的道路也并不那么一帆风顺、白灵个性刚直惨遭活埋、田小娥卑微而妖冶……在我看来,《白鹿原》并非只写关中,它写的是整个中国历史变革时期的一个缩影。有乡村、有城市、有宗族、有政治斗争、有男女情怀……陈忠实以那么丰富的表达,演绎了从清末到民国、到解放时期中国流变的众生百态。 正如所有的回忆文章一样,我也想在这篇文章里回忆一些与先生的交往,而我想叙述的重点,是陈忠实先生对后辈的扶掖,以及他因为善良、因为宽仁,而自愿担上的精神重负。 2004年春,我的一个中篇在全国有影响的文学刊物《钟山》杂志发表,继而被《北京文学》转载,我极为看重此事,便冒昧将杂志与文章寄给了陈忠实先生,并写了一封言辞恳切的信。没想到,很快就接到他打来的电话。电话里他的声音有些兴奋,他说:“陕西的青年作家很缺,尤其是写小说的,你写得好,我高兴,你也给我们《延河》写个稿,给两个短篇小说,我配个评论,发个小专辑!”这是我在《延河》第一次发稿的经历。 2004年9月,我的家乡陕西岚皋县要举办首届旅游节,岚皋县希望能请到陈忠实出席,后来听说我与他有过交往,就找到了我。当时我的心里很忐忑,试探着打电话去问,没想到他竟然首肯了。9月的岚皋非常美,整个旅游节的日程里,我看到他的身边围满了各种求字的人。他似乎不忍心拒绝任何一个人,直到手写得都有点微微发抖了。那一刻我的心里涌起了愧疚,此后我再也没有问他求过字…… 有一次,我要出本中短篇小说集,想请陈忠实先生写序,于是从上海打了电话问候,谈及近况,没想到他在电话里说他很痛苦,每天几乎都有人请他写序,快要变成写序专业户了!我于是悄悄地止住了声音,不忍心再给他增加负担。 有时候我觉得,陈忠实待人是过于宽厚了。听说有一阵,一位文学青年老去找他,邀请他参加一个文学颁奖,他觉得是好事就答应了,没想到那个青年是在利用他,私自向参赛者收取了不少参赛费。事情暴露后,有人却把责任推到他身上,先生就急了:“我是想扶持文学,我没有收过任何好处,不信我把我的人头割下来……”那次经历,不知对他的热情是不是一次打击。 我想,陈忠实先生对这世界是怀着巨大的、真诚的爱,不然他写不出《白鹿原》,也无法用作品表现对这个民族、这个时代的思考。但同时,他也怀着无尽的愁,这样一位善良的白鹿原上的孩子,因为具有聪敏的文学的悟性,长成了一个大作家,产生了广泛的影响,而又因为秉性的宽仁善良,他不懂得拒绝那些热切的请求,他时常被滔滔而来的人群的热情所“淹没”。一个作家,必须要有安静的创作环境,但中国又是一个人情社会,作家也难以超脱于世情之外,于是他便常常在这种追求自己的时间与满足别人的要求之间痛苦挣扎。 好在,他有了《白鹿原》,他生命的精华凝聚在了这部伟大的作品中,他把全部的爱都无私地给了围在文学边上的人…… (责任编辑:admin) |

- 上一篇:龙卷风卷跑大活人 袁枚巧判"飞天女"

- 下一篇:三汊河口 王安石连写5首诗