翻译家易丽君:出乎其类,拔乎其萃——访著名波兰文学翻译家易丽君教授

http://www.newdu.com 2025/11/02 05:11:05 未知 newdu 参加讨论

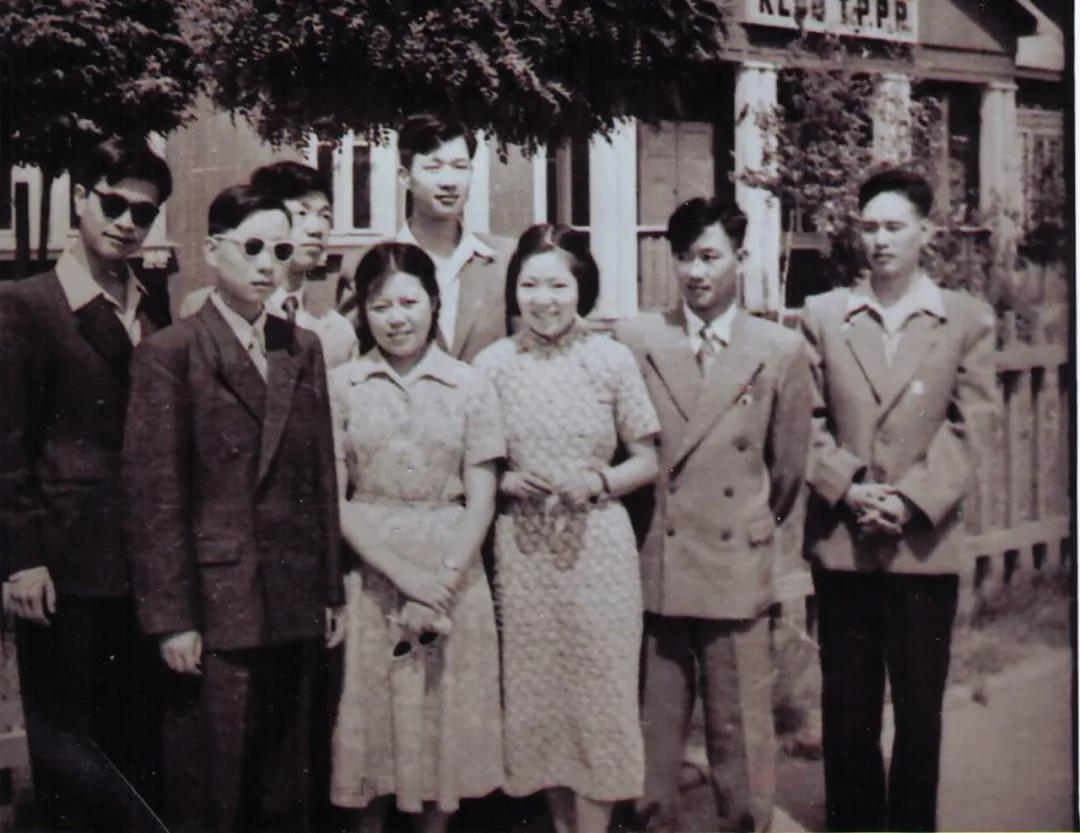

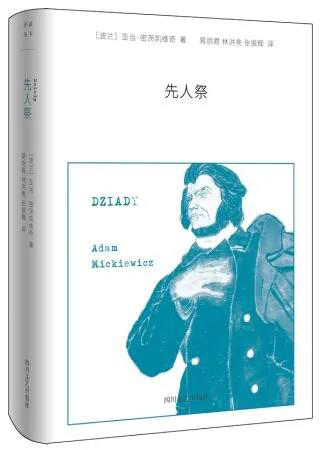

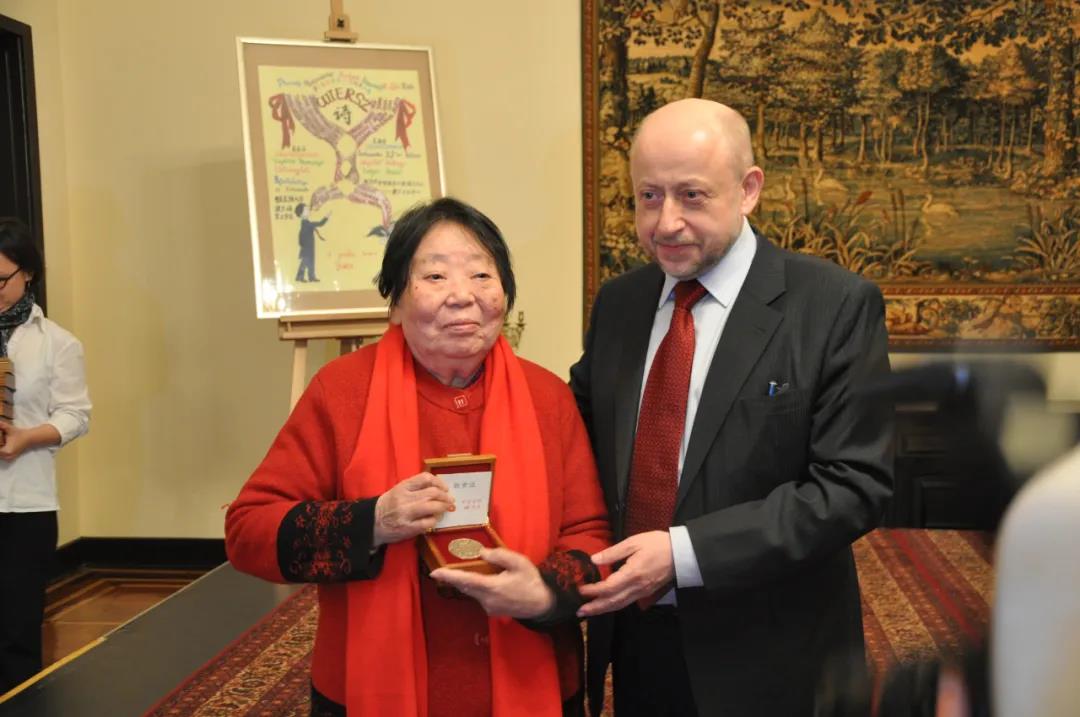

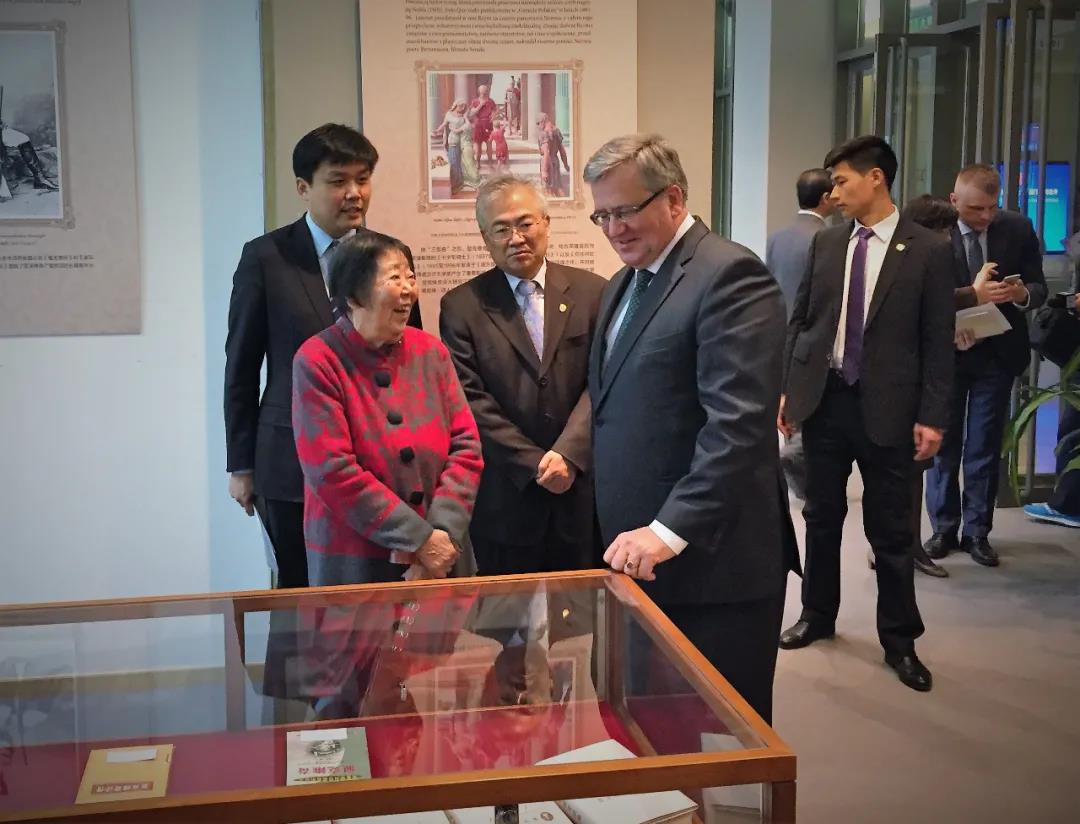

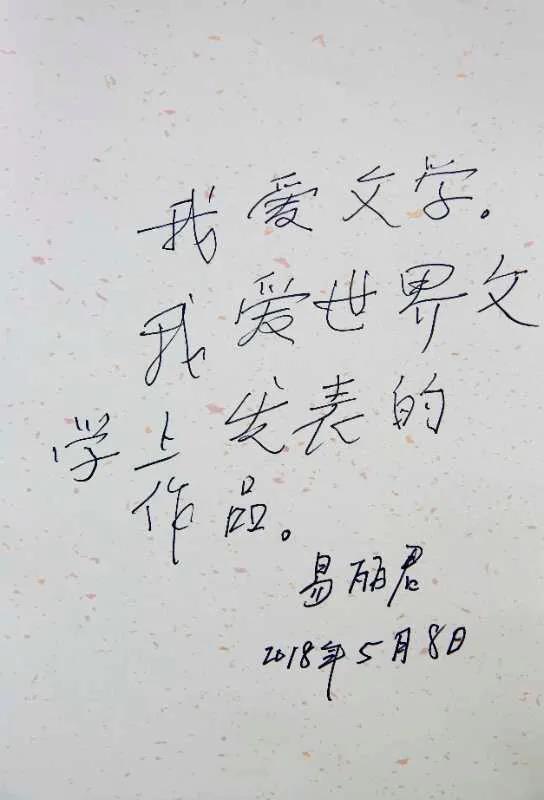

易丽君,北京外国语大学教授、博士生导师,1934年出生于湖北黄冈,1954年从武汉大学中文系到波兰华沙大学文学系学习,1960年获硕士学位,回国后到中央广播事业局苏联东欧部任编辑、记者,1962年到北京外国语学院(今北京外国语大学)东欧语系(今欧洲语言文化学院)任教至今。 易丽君教授长期从事波兰语教学、文学翻译与研究工作,著有《波兰文学》《波兰战后文学史》等,译著有亚当•密茨凯维奇诗剧《先人祭》、史诗《塔杜施先生》(合译)、亨•显克维奇的“历史三部曲”(即长篇历史小说《火与剑》《洪流》《伏沃迪约夫斯基骑士》)、《十字军骑士》(上下,合译)、维•贡布罗维奇《费尔迪杜凯》(合译)、奥•托卡尔丘克《太古和其他的时间》(合译)等数十部。2012年,她获得波兰文学翻译最高奖——“穿越大西洋”翻译奖,2018年获中国译协颁发的“翻译文化终身成就奖”。  10月10日,瑞典文学院宣布2018年诺贝尔文学奖授予波兰女作家奥尔加·托卡尔丘克(1962—),使人们的目光重新聚焦到波兰文学。同时引起大众关注的,还有这位女作家的中文译者——北京外国语大学欧洲语言文化学院教授、资深波兰文学翻译家易丽君。  《太古和其他的时间》《白天的房子,夜晚的房子》 早在2003年,易丽君教授就从波兰文原文翻译了托卡尔丘克的代表作《太古和其他的时间》《白天的房子,夜晚的房子》(由台湾大块文化出版,后于2017年由四川人民出版社再版)。易丽君教授自20世纪70年代末80年代初开始,就曾用笔名“韩逸”发表了许多广受欢迎的译作,她所翻译的亚当·密茨凯维奇(1798—1855)的诗剧《先人祭》(1822)是文革后在中国出版的第一部外国文学作品,开启了中国读者争相阅读外国文学的热潮,被何其芳称为“一只报春的燕子”。 近日,笔者有幸拜访了易丽君教授,就她早年的留学经历、波兰文学的翻译与研究、波兰文学在中国的译介等话题进行了采访。  易丽君与本文作者赵玮婷 难忘求学路:从武汉大学到华沙大学 赵玮婷:您是新中国最早公派去波兰学习的留学生之一,从事波兰文学翻译和研究长达60余年,向中国读者介绍了大量波兰古典文学和现当代文学中最重要的作家和作品。那么,您是如何走上翻译之路,如何与波兰结缘的呢? 易丽君:还是从我的童年谈起吧。我的家庭算是农村知识分子家庭,10岁以前我都住在乡下。我祖父是留日学生,是搞技术的,父亲是中学老师。小的时候爷爷非常宠我,他主张的教育方式是让小孩自由发展,家长不要指手画脚管得太严,所以我的家庭环境比较宽松。十岁以后我就到武汉念书了,中学和大学都在武汉念的。我是1953年考的大学。对于我们武汉的学生来说,最理想的大学就是武汉大学。她确实很美,校园里湖光山色,一边是东湖,一边是珞珈山,一到樱花季节就更美了。我高考第一志愿填的就是武汉大学中文系。一开始我爸爸不希望我学文学,他的看法是女孩子学文,将来工作不能独立,要成为别人的秘书,他认为女孩子当秘书不是一个好出路。但既然我考上了,他也不好再反对。 我和林洪亮(波兰文学翻译家、中国社会科学院外国文学研究所研究员)当时是同班同学,后来我们一起去了波兰留学。在武大念了一年,国家就在学校选拔去苏联和东欧的留学生,我们班被选上的有包括我在内的六个人。他们五个人都特别高兴,我当时还小,母亲不希望我离家太远,所以还在犹豫到底去不去。老师说,出国留学是好事,别人想去还去不了呢,于是我才下了决心。  1955年7月在波兰格丁尼亚 赵玮婷:您被派到波兰留学之前对这个国家了解吗?知道这个国家吗? 易丽君:知道。当时人民民主国家里头,苏联是老大,波兰老二。另外我还“认识”波兰几个名人:密茨凯维奇、肖邦、哥白尼。所以,波兰对我来说不是一个陌生的国家。 大概是1954年8月22日前后,我们出发到波兰留学。不过到了波兰后,对华沙大学感到有些失望,觉得它比起武汉大学小太多。同学劝我别因为学校小就否定它。其实,我看到的校园只是华大的一个校区,是校本部,主要是校长办公楼、文学系、历史系和汉学系,别的系都不在那儿。当时我们家老头(袁汉镕)在华大数学物理系,就在华沙科学文化宫里上课。我、艾青、张振辉(波兰文学翻译家、中国社会科学院外国文学研究所研究员)、林洪亮、裴远颖(中国驻波兰前大使)则分到了华大文学系。 赵玮婷:在华大文学系的学习顺利吗? 易丽君:开始学习以后,我就越学越来劲。但是文学系淘汰率相当高,最开始有九十人,但最后只有十几人顺利毕业。第一年的学习真的很艰苦,我被逼着读了许多波兰文原著。我还记得那时为了考试,曾没日没夜地读显克维奇(1846—1916)的“三部曲”,一共有260多万字。那时候学业特别重,一年级的第一天,老师就开了一个100多本书的书单,并告诉我们,以后考试内容就从里面出,100多本全是考试范围。  1955年7月在波兰格丁尼亚 大学五年我们像是在岩洞里度过。应该说,那也是我人生中最幸福的五年。当时的学习给我打下了很好的基础,不仅课下读得多,上课老师还讲得好。有一个老师讲课特别棒,给我们上了三年的课,从来没有带过讲义,上课时手上就拿着几张小纸片,上面写着提纲。她会先讲一个时期的文学作品的特点,然后告诉我们这个时期都有哪些重要的作家,最后列举其重要作品,一本一本地分析,非常详细。最后到了要写毕业论文的时候,会有小班的论文研讨课,一个班只有八个学生,里面七个是波兰人,就我一个中国人。 他们考试前还抄我的笔记呢,因为我做的笔记更详细。上大课的时候主要是老师讲,上研讨课的时候主要是互相讨论,是比较自由的。我记得有一次讨论鲍·普鲁斯(1847-1912)的长篇小说《玩偶》(1890)里的男主人公,我说这个人对我们中国人来讲是个暴发户,是反面形象。但是波兰人认为他是正面形象,他的一切东西都是自己通过努力争取到的。  1956年在华沙郊区 赵玮婷:在波兰学业很重,那生活条件怎么样? 易丽君:我们的宿舍在华沙近郊的友谊村。这是当时建科学文化宫的那批苏联人给自己盖的房子,他们撤走后,这些房子就给学校做宿舍了。房子很漂亮,一幢一幢像童话里的彩色木头房。宿舍条件也不错,一个房间住三人,我记得房间里的红漆木地板特别漂亮。当时和我一起住在友谊村的还有我的同学艾青、袁汉镕,艾青的丈夫在华沙工业大学上学,也住在友谊村,所以我们四人总在一块儿玩。从宿舍到学校,每天要坐一个钟头公共汽车。由于学业压力太大,我们平时的业余生活很少,时间都花在了学习上。偶尔会出去听歌剧、上戏院,比如去看密茨凯维奇的《先人祭》。 那时候经常有中国领导人来波兰访问,周恩来、朱德、彭德怀、陈毅等都来过,他们都会和留学生见面。我记得朱老总像个老爷爷,他说,同学们在外面学习不容易,远离家庭远离父母也很辛苦,你们要注意身体。这是朱老总的口气。周总理讲的就是国家派你们出来,国家有国家的计划,你们有你们的使命,你们每个人都应该考虑自己肩头上担负的使命,就知道该怎么学习、怎么工作、怎么表现。周总理的讲话让我们觉得压在自己肩上的担子很重。 赵玮婷:国家对你们有着很高的期望。 易丽君:是的。总理说培养一个留学生的费用,相当于300个农民一年的劳动产出。总理每次都鞭策我们,并告诉我们,国家希望我们留学生回国能够为外交服务,或者从国外学习先进知识,回来为国家服务。我们老头(袁汉镕)在波兰跟着一位搞原子物理的教授学习,回国以后他就从事核物理方面的工作。  1958年在华沙 赵玮婷:从华沙大学毕业以后,您回国的第一份工作是什么呢? 易丽君:在电台当过记者,在苏联东欧部。每天要背着20多斤的录音箱去采访。我采访了好多名人,有艺术家、科学家,现在也记不清都有谁了。 赵玮婷:是做给波兰人听的节目吗? 易丽君:没有波兰语,统一都是俄语,我当记者当了两年,从1960—1962年。后来中央搞了一个政策,说很多留学生回来“学非所用”,要重新分配。这个问题就涉及到我了,问我愿意上哪儿,当时还有社科院可以选,我说社科院我不去,已经有两个同学了,张振辉和林洪亮在那里。还有什么地方可以去?当时北外有波兰语专业,我就到了北外。就是现在的办公室,都没动过。 《先人祭》:一只报春的燕子 赵玮婷:您是什么时候开始翻译波兰文学作品的? 易丽君:我们在波兰留学的时候,五个同学(裴远颖、林洪亮、张振辉、艾青和我)在华沙大学办了自己的刊物,在上面写诗、译诗,也翻译其他文学作品。那本刊物叫《星火》。我们五个人是真正的文学青年,都热爱文学、发奋念书,都想弄出点名堂来。 但我真正意义上的文学翻译是在一个特殊时期起步的。就是五七干校的时候,学校停办了,大家都参加劳动。我们到了湖北沙洋,每天要干农活、挑砖,农村的生活条件又特别艰苦,但是晚上我还要搞翻译。因为这不是学校给的任务,属于干私活,所以得保密,我就找了一间晚上经常没人的小棚屋,躲在那儿悄悄地干。就在一个破房子里,点一个煤油灯。《先人祭》就是那时候翻出来的。这是我翻译的第一部波兰文学作品。  《先人祭》,易丽君、林洪亮、张振辉译 赵玮婷:翻译《先人祭》有什么缘由吗? 易丽君:诗剧《先人祭》是波兰19世纪伟大诗人密茨凯维奇的传世名作,讲的是沙俄残酷镇压波兰爱国青年的故事。1968年1月,华沙民族剧院重新上演《先人祭》,轰动了整个华沙,场场座无虚席。演出时观众也和演员一起朗诵剧中的诗篇,台上台下相互呼应,群情激奋,反苏的情绪很强烈。演出期间苏联大使很生气,就中途退席了。不久《先人祭》就遭到了禁演。这一来华沙大学的学生就发起了示威游行。华沙大学的号召力还是非常大的,最后闹成了很大的政治事件。 一部戏剧竟有这么大的力量,能把整个波兰社会都调动起来。在我国有关部门举行的一次外交官工作会议上,周总理问有谁读过这本书,结果无人应答。总理就说,这样的书应该翻译成中文。当时人民文学出版社的叶明珍是我的邻居,她找到我,说主管外国文学出版的孙绳武托她来问,我能不能翻译《先人祭》。我当时既高兴又担心。要是能把《先人祭》翻成中文,在波兰就不算白学了,而且是周总理提出要译的。但是我又怕自己能力有限,翻译不好。叶明珍说,翻译这部作品确实很有意义,但是没有稿费,又有一定风险,你们要考虑清楚。我正在犹豫之时,我们家老头就说:你没有把握译好,也没谁更有把握译好。你在北外教书,有机会向波兰专家请教。没有稿费是无关紧要的。风险嘛,将来可以起个笔名。最后这本书出版的时候署名是用“韩逸”这个笔名(“韩”和“袁汉镕”的“汉”谐音,“逸”和“易丽君”的“逸”谐音)。  《先人祭》剧照 赵玮婷:《先人祭》的翻译就是在湖北沙洋完成的吗? 易丽君:在那儿完成了初稿。回北京后就利用空隙时间补充完善,但还有一些问题没有解决。1973年有个国内贸易代表团到波兰波兹南参加博览会,我去当翻译,于是开完会我在华沙留了几天,找我以前的导师萨罗尼教授请教,得到了她的大力支持。我回到北京又做了修改,然后把稿子让我老头校了一遍,他最后誊抄了一遍,他的字写得比我好。这是文革后出版的第一部外国文学作品。何其芳读了以后说,这真是一只报春的燕子! 赵玮婷:从五七干校回来以后,又继续正常教学工作了吧?那时候用的什么教材? 易丽君:我们自己编的。我编的主要是文学教材,那时候教材还是油印的,很简陋。 赵玮婷:后来您还去波兰进修过吗? 易丽君:1984—1985年我在华沙大学待过两年。本来是波兰文化部邀请我去做三个月的访学,后来就说延长到一年,再后来华沙大学又让我再留一年。因为他们正好要换一个中国老师,以前的老师是学俄语的,给学生上课要转一道语言,而我可以直接用波兰语给学生解释词语。在华沙大学教书的时候,我在波兰作协图书馆抄了很多笔记,《波兰战后文学史》就是在那里写成的。后来,北外的系主任和教研室主任,以及主管科研的何其莘副校长,都特别支持我。在他们的支持下我就出了这个成果。 “穿越大西洋”:用文学拉近两国距离  易丽君译著作成果展 赵玮婷:2007年,波兰格但斯克大学授予您荣誉博士学位,这是波兰高校授予中国人的第一个荣誉博士学位。能否谈谈当时的情况和您的心情? 易丽君:波兰大学授予荣誉博士学位有一套很严格的程序,先得提名、论证,然后组成评审委员会,由校务委员会审查批准,再由校长、提名单位负责人和提名发起人一起签署授奖证书。最后由校长安排授奖日期,向国内外有关人士发出出席授奖典礼的邀请。当时北外校长和副校长因为迎接211工程验收不能前往,于是就决定由赵刚(现为欧洲语言文化学院院长)和李怡楠(现为波兰语教研室主任)代表学校参加典礼,费用全部由波方负责。我们的女儿、女婿和外孙女也从美国飞到了波兰。仪式是按波兰传统方式进行的。格大的校长、副校长,教授和学生代表都穿上了大礼服。波兰总统、议长、总理、大主教都发来了贺信。中国驻格但斯克总领事也致了辞,还有合唱团的表演。酒会上,很多老朋友都到了。我们一家人也特别高兴。 值得一提的是,格大还专门为这件事开了一个学术研讨会,由格大的教授和研究中国问题的专家参加,他们对中国的历史研究得相当深入,有些情况甚至我们自己都不知道,比如明清时代波兰就已经有关于中国国情的出版物了。参加研讨会的有一百来人,不只是格大的专家,别的学校的也来了。后来格大还把会议发言集结成书,扉页选用了一张我的照片,下方用中波双语写着“出于其类,拔乎其萃”。  波兰前总统授予易丽君“波兰共和国军官十字勋章”  波兰大使授予易丽君“波中建交65周年纪念勋章” 赵玮婷:波兰方面给您颁了不少奖,比如您先后两次获“波兰文化功勋奖章”,波兰总统授予您“波兰共和国骑士十字勋章”“波兰共和国军官十字勋章”,波兰外交部为您颁发“介绍波兰杰出贡献奖”等。对您来说意义最大的是哪一座呢? 易丽君:2012年波兰图书协会颁给我的“穿越大西洋”翻译大奖。这是波兰文学翻译界的最高奖项,旨在表彰该年度为波兰文学在世界范围的推广作出杰出贡献的个人。 赵玮婷:您翻译了那么多波兰当代作家的作品,和他们都见过面吗? 易丽君:见过不少。进入新世纪后这十几年,中国和波兰的文化交流特别多,我们去的多,他们来的也多,所以和他们的作家交流很频繁。比如2005年我去克拉科夫参加第一届波兰文学翻译家大会,那一次见到了鲁热维奇(1921-2014)、希姆博尔斯卡(1923—2012)和托卡尔丘克。我和他们聊天,他们三人都认为我作为译者对他们帮助很大,认为中国的读者群巨大,我给他们在中国扬名了。很多文学作品能在国外得到很高的评价,和译者有很大的关系。所以能找到我这么一个合适的译者,这些作家都感到很开心。我很早以前就翻译了鲁热维奇的中篇小说《我的女儿》(1966),在《世界文学》上发表了。后来《世界文学》的编辑杨乐云让我动员鲁热维奇写写《我的女儿》的创作背景,题目叫《迷惘》,后来也由我翻译,并在《世界文学》上发表。  易丽君与波兰前总统科莫罗夫斯基参观显克维奇展 在第二届波兰文学翻译家大会上我认识了西里西亚大学文学院教授罗慕尔德•楚达克和尤兰塔•坦博尔夫妇。他俩领着我们在西里西亚省到处转,还参观了波兰的边境小城切申。我记得我们参观了一个城堡,里面有一个博物馆,展出有十字军骑士的整套武器、铠甲。他们知道我翻译了显克维奇的《十字军骑士》(1900),所以特别介绍这就是里面的兵器,让我亲眼看看书里面的兵器长什么样。 赵玮婷:您和2018年诺贝尔文学奖得主奥尔加•托卡尔丘克后来还见过吗? 易丽君:见过。有一年中国作协把她邀请到中国来,在北京给北外的学生作了报告。她到我家做客的时候,聊着聊着发现,她和我女儿是同一年(1962)出生的。她就说:“那我也是您的女儿了。”不过她并不像表面上看起来那么喜欢和人打交道。她和我说她并不喜欢大城市,所以常年住在乡下。她是一个思想非常单纯的人,更喜欢和大自然打交道。通过和她的聊天,我觉得她的文学是一种“寻根文学”,要寻找波兰民族之根。她把波兰历史上的很多东西神话化了,她写的是梦,是神话,但其实写的都是现实中发生的事情。2003年大块文化在法兰克福的书展上买了《太古和其他的时间》(1996)的版权,有人说你们去找易丽君翻。当时我已经在《世界文学》上发了10年的波兰文学译作。  易丽君和托卡尔丘克 翻译的精神:忠实且传神 赵玮婷:您翻过这么多波兰文学作品,哪一部译起来比较得心应手? 易丽君:我觉得翻得最舒服的是伊瓦什凯维奇(1894-1980)的《名望与光荣》(1956),我和作者文风相近,所以比较默契。我和我的同学裴远颖合作得特别开心。伊瓦什凯维奇还有一篇散文叫《夜宿山中》(1958),我特别喜欢,翻的时候也很费劲,是很短的文章,很短,可就是好。它纯粹就讲山中的寂静,静得你都听得到那“静”的声音,这想象力可见一斑。我和一个波兰学生合作翻译了整整一个星期,一个词一个词地抠。翻出来以后杨乐云也特别喜欢,说这个“静”怎么写得这么漂亮,真是没见过! 赵玮婷:有一句话说做文学翻译是“戴着镣铐跳舞”。您怎么看? 易丽君:文学翻译跟写作是大不一样的,一个是自由的,一个是不自由的。有的时候译者受到各种各样的限制,比如语言的限制、环境的限制、历史的限制。但是你不能主动背叛原著。所以,我主张从波兰语直译,因为从别的语言转译时难免会失去一些韵味,甚至出现理解上的错误。 其实,忠实和传神并不矛盾的。你真正忠于作家,真理解的话,就一定能用汉语表达出来。如果不能,那可能是译者母语水平不高、文化修养不高。因为翻译不是简单的词语转换,它背后有一个大的文化背景。所谓忠实不是一个字对一个字,不是查字典,而是要吃透精神,走进人物的精神世界。  “穿越大西洋”奖 赵玮婷:作为波兰文学翻译的元老,能否谈谈波兰文学在新中国的译介史? 易丽君:波兰文学在新中国的译介分这么几个阶段。第一个阶段是20世纪50年代刚解放的时候。那时候因为大家都是社会主义阵营国家,翻的东西主要是社会主义现实主义文学,比如建筑工地上工人的故事。第二个阶段是20世纪80年代,就是我们这一代人起来了的时候。从80年代开始,林洪亮、张振辉和我三个人开始翻。我记得当时《名望与光荣》是特别受欢迎的一部书,受欢迎到什么程度呢?书店里头都卖光了。短篇小说最有名的就是伊瓦什凯维奇(1894—1980)的《草莓》(1928)了。我以前有学生来考北外,就是冲着《草莓》来的。它那么受欢迎,是我完全没想到的,因为《草莓》还是我在波兰念书时翻的。后来我又翻了显克维奇的“三部曲”。80年代对波兰文学的译介可以说达到了一个高潮。第三个阶段是从2000年到现在,将近20年,在中国出的波兰文学越来越多,波兰20世纪的大诗人米沃什、赫贝特、希姆博尔斯卡的诗歌大量被翻译,除此之外花城出版社引进了赫贝特的三本散文集。值得一提的还有拥有世界声誉的科幻作家莱姆(1921—2006)的科幻心理小说《索拉里斯星》(1961)也被译介过来。包括刚刚获得2018年诺贝尔文学奖的波兰女作家托卡尔丘克的作品。从数量上来说的确是波兰文学译介的又一个高潮。但我觉得现在的阅读环境不如20世纪80年代。 赵玮婷:波兰文学为何如此打动中国读者? 易丽君:波兰文学与中国文学的相同之处在于,它们都是“幽愤文学”,我们说“苟利国家生死以,岂因祸福避趋之”,波兰人也是这个精神,和我们一样,有很深沉的爱国主义和民族自尊感。波兰人从来就认为自己是优秀民族,不能忍受被任何人压迫,二战时波兰从来没有投降过,而是抗战到底。 有人说“翻译小语种文学就像是坐在摩天大楼里吃炸酱面”,我不同意。波兰文学不是廉价的炸酱面,而是真正的美味佳肴,是可以和任何文学盛宴平起平坐的。  2018年,《世界文学》编辑部高兴、傅燕晖采访了易丽君 赵玮婷:您和袁老师在翻译上的合作是从什么时候开始的呢? 易丽君:从显克维奇“三部曲”开始的。一是他的字写得好,可以给我抄稿,以前没有电脑,都是手抄译稿;二是他汉语好,从小就读古书。现在他退休了,有更多时间参与文学翻译——实际上他退休以后就转到文学上来了,因为原子能研究所的活不能在家里做。 赵玮婷:您和袁老师会经常回忆起在波兰上大学的事吗? 易丽君:我们经常说起,后来有机会也一起回去看过我们曾经生活过的地方。我印象最深的,就是暑假在格但斯克休息,旁边有一个叫奥利瓦的小城,那里有一条叫“情人路”的林荫道,我和袁老师并排在路上散步,那段时光无忧无虑,特别美好。  易丽君寄语《世界文学》 相关文章 波兰语翻译家易丽君谈托卡尔丘克:天马行空、古灵精怪 翻译家易丽君:她要处理波兰民族的根 (责任编辑:admin) |

- 上一篇:远藤周作:悲悯文字里的罪与罚、爱与信仰

- 下一篇:“我也试过要做你的鲍斯韦尔”