那些赫赫有名的作家和藏在他们影子里的家人

http://www.newdu.com 2024/11/25 01:11:01 文汇报 科尔姆·托宾 参加讨论

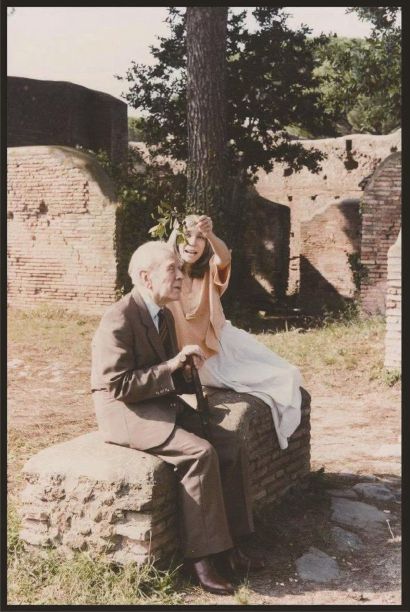

父亲涉猎艺术,但毫无建树,这往往会使得身为子女的作家和艺术家身上存在着一种格外强烈的抱负和决心。譬如像毕加索,他的父亲是位失败的画家,或是威廉·詹姆斯,他的父亲是位失败的散文家,又或者如V.S.奈保尔……他们仿佛企图弥补父亲的失败,与此同时又把自己的才华当作打败父亲的手段,向母亲证明,谁是家中真正的男人。 在人民文学出版社新近出版的《出走的人》中,布克奖得主、爱尔兰小说家科尔姆·托宾所讲述的,就是那些赫赫有名的作家们和藏在他们影子里的家人的故事。 W.B.叶芝: 这些父亲写给儿子、从纽约寄往都柏林、由一事无成者写给事事有成者的书信,是有史以来最杰出的书信佳作之一 一九一七年六月四日,在儿子创作诗歌《再度降临》前,约翰·巴特勒·叶芝写信给他:“千禧年将会到来,当科学和应用科学解除了我们劳动及其他必要工作的负担后,千禧年真的会来临。目前,若让人从艰苦劳作的桎梏和约束下释放出来,人会立刻变质,堕落成禽兽。” 类似的,一八七九年,比儿子创作《螺丝在拧紧》早近二十年,老亨利·詹姆斯写了下面这段话,描述一个平常的夜晚,在温莎公园租来的房子里,一种袭向他的恐惧: 表面看来,这完全是荒唐可鄙的恐惧,没有显见的缘由,根据我茫然的想象,只能描述为某种蜷伏在房间内、不为我所见的可恶的幽灵,从他恶臭的身上散发出致命的影响。这东西持续不到十秒种,我就感觉自己是个废人,从坚毅、健硕、愉快的男儿变成几近无助的婴孩。 一八八四年,老亨利·詹姆斯过世两年后,大儿子威廉编了一本他的作品选集。该书的出版令小说家亨利·詹姆斯感到“说真的,可怜的父亲,孤独奋斗了一生,毫无世俗或文学的野心,却是一位杰出的作家”。父亲去世时,亨利·詹姆斯三十九岁,已出版了《一位女士的画像》,是当时最赫赫有名的一位小说家。他可以有资本表现出雅量。父亲的作品集中围绕宗教问题,没有涉足小说的领地。 一九O四年,当W.B.叶芝三十九岁时,他可以期盼父亲再活十八年;约翰·巴特勒·叶芝据说是少有的活到受儿子影响的一位父亲。一九○七年底,他搬到纽约,在那座城市度过了人生的最后十四年。他写给W.B.叶芝的信,由威廉·M.墨菲收集整理,不辞辛苦地用打字机打出来,安然存放在斯克内克塔迪市联合学院的图书馆里。二○○四年夏,我在那儿读到这些信,图书馆外的广场对面是餐厅,里面挂着一幅奥尔巴尼的威廉·詹姆斯的画像。一九二二年,约翰·巴特勒·叶芝去世后,约翰·奎因提议出版一本新的他的书信选集。他写信给W.B.叶芝:“我极力主张他的信应该像亨利·詹姆斯的信一样,以完整的面貌出版,而不是摘录其中的选段。” 这些父亲写给儿子、从纽约寄往都柏林、由一事无成者写给事事有成者的书信,是有史以来最杰出的书信佳作之一。它们集中围绕艺术和人生,两者分量相当,大部分友好愉快,但受到刺激时写信的人会生气发怒。叶芝和亨利·詹姆斯两人都写了自传,内含精心的自我定位和部分编造的内容,那给家人和朋友造成麻烦;不过詹姆斯写自传时,父亲和哥哥都已过世。叶芝写自传散文《四年》时父亲仍在世。当时,他的父亲直言不讳地抨击儿子的作品。他写道: 假如你留在我身旁,没有离开我去投奔格雷戈里夫人和她的朋友及同僚,你本该会热爱并崇尚有形的人生,据我所知,你真心喜欢那种人生。那该会是什么结果?诗意写实的剧作,将积极乐观的现实和人生的错综复杂最紧密结合的诗歌。那才是企待其诗人出现的世界,迄今仍未有所获。 在像叶芝和詹姆斯这样的家庭里,讨论艺术和表现风格是精神生活的一部分,写作备受尊敬,互相攻击对方诗歌和散文的格调,可以作为一种指东打西的手段,或使攻击更具杀伤力。文学批评变成一种偿还和回敬家族宿怨的筹码。于是,一九○五年,在读了《金碗》后,威廉·詹姆斯可以写信给六十二岁的弟弟说:“可为什么你不能,就当取悦哥哥,坐下来写一本新书,故事毫不晦暗或迟滞,情节发展朝气蓬勃、坚定果决,对话中没有闪避,没有心理描写,风格直截了当的?”同样,一九二一年六月,在儿子五十多岁时,约翰·巴特勒·叶芝写道: 你的用词,从来没有比在谈话中描绘和点评生活时来得更加妥切巧妙。可你一写起诗歌,似乎就像穿上燕尾服,把自己禁闭起来,忘了对一个穿燕尾服的人来说什么是粗俗。我相信,总有一天,你会写出一部反映现实生活的戏剧,诗歌将是里面激励人心的力量,就像宣传鼓动之于萧伯纳的戏剧一样。生活中最美好的事是人生的游戏,总有一天,诗人会发现这一点。我希望那位诗人是你。创作远离生活的诗歌相较容易,但创作生活的诗歌更加精彩无限。 田纳西·威廉斯: 在他最好的作品里,成功驾驭了笼罩在他心头而降临在姐姐身上的疯狂的阴影 对田纳西·威廉斯的人生和创作造成同等冲击的是他的家庭。 在早期的记载里,他的父亲既像一个威胁,又是个讨厌鬼,“一座休眠的火山”;对他弟弟台金几乎只字未提;有关母亲埃德温娜,少得教人吃惊。倒是经常提起他心爱的外祖父母。他的外祖母也叫罗兹,一九四一年他写道,她“出奇温柔。像一朵凋零的金色玫瑰,在淡去的阳光里。是我生命中最美好的事物。”姐姐罗兹的命运,年复一年地困扰他,飞掠过他醒着的人生和梦境。当他狠下决心创作剧本时,当他像疯子一般环游世界时,当他寻找新的性伴侣时,当他喝酒嗑药、参加宴会时,始终存在这种感觉,清楚地表达在记事本的许多条记录里,即,他在逃离他姐姐的遭遇。他活在姐姐病痛的阴影下,有时,他追寻的似乎是足够他们两人份的快乐和体验。 罗兹比威廉斯大十六个月;孩提时,他们亲密无间。二十一岁时,罗兹第一次看精神科医生。一九三七年,她被诊断为早发性痴呆,精神分裂症的一个早期叫法。一九四三年,她做了前脑叶白质切除手术”。自一九四三年起,罗兹在精神病院度过了她的余生。 诚如玛格丽特·布莱德汉姆·桑顿在她给这些日记做的丰富翔实的评注中——右边页是威廉斯的记事,左边页是提供信息的注解——所阐明的,罗兹以各种不同的面目出现在威廉斯的许多剧作、诗歌和短篇小说里。罗兹的人生潜入他的想象,是他作品的核心。 一九四三年三月,罗兹做了脑白质切除手术,威廉斯写道:“一条纽带断了。在一千英里外。罗兹。她的头颅被切开。一把刀插入她的大脑。我。在这儿。抽烟。我的父亲,刻毒得像个魔鬼,在一千英里外打鼾。” 罗兹走入他的梦里,两人的身份似乎混淆在一起。一九四八年十二月,在横渡大西洋时,他记道: 后来我梦见我的姐姐。醒来。接着又睡着,再度梦见她……听见脚步声。跳到床上,用被子盖住自己。发现那是我姐姐的床。她走进房间。怒气冲冲地对我说话…… 四年后在西班牙,他记下另一个梦: “我一直梦到我姐姐,看见她穿着一条我已不记得的乳白色连衣裙。在梦里,一位与我姐姐形容相似的女士穿着这条裙子——接着是我穿上它,然后艰难地在两张桌子间坐下,它们把我挤得喘不过气。” 晚年,他更常看到他姐姐,一九七九年在西礁岛,他写道: 我的姐姐罗兹,是我生命中真理与信仰的活化身。倘若我死在国外,我绝不能在我身后把她托付给她现在的友伴照管,一个没品味的女人,为让罗兹享受一段快乐时光,想出带她去共济会会馆的主意……今晚,她给罗兹穿上从伍尔科廉价百货商店买来的青灰色裙子,去参加凯特家的宴会,没有品味到极点,而且不合身。我说过罗兹应该穿条绿裙子,可我的意思是我会亲自买给她,清淡柔美的,像生菜那样的绿。 威廉斯对姐姐的迷恋,部分原因在于,他预感到自己也可能轻易地步她后尘,进精神病院。“罗兹遭遇的阴影”缠扰着他,在他成就斐然的时候,以及后来,当他写的剧本不再拥有大批观众或未赢得广泛赞誉、他沉溺于各种药物和酒精的岁月。早在一九三九年去探望罗兹之际,他就看出自己有这个危险,正如他母亲两年前已发现的一样。他写道:“这是可怕的煎熬。尤其我担心自己也会落得这样的下场。”威廉斯的一位画家朋友瓦西里斯·弗格里斯告诉传记作者唐纳德·斯波托:“他挚爱罗兹,可在一定程度上,罗兹是他自我的延伸。原本他也可能接受脑白质切除术。他觉得自己像个局外人,在某些方面受到损伤。他为她操碎了心,他也许一生从未真正为其他任何人操过心,从来没有。我想他清楚这一点。” 一九七三年,在提到剧作《呐喊》时,他说: 关于疯狂,我有很多经验;我受过关押。我的姐姐成年后的大部分时光都关在精神病院。我和我姐姐都需要无微不至的照顾……我是个孤独的人,比绝大多数人都更孤独寂寞。我内心有一点精神分裂的倾向,为避免发疯,我非工作不可。 威廉斯在自己最好的作品里,成功驾驭了笼罩在他心头而降临在姐姐身上的疯狂的阴影。他使这种阴影看起来近乎正常,像灵魂内部一种不安的挣扎,勇敢地幻想自我中相较令人称奇的方面。在他笔下,这种阴影的根源似乎是我们大家共有的。可另一方面,他想必看到了这种阴影在罗兹身上的演变,他把它的增长生动地描绘成一种致命的力量,慢慢侵蚀和毁灭他笔下的人物。 在记事本里,值得注意的是,他鲜少称赞自己在处理和表现这一素材上的才华、在捕捉台词模式和搭建戏剧结构上的娴熟技巧、以及他对无能的空想家——特别是当他们盛装登场、准备杀人或满怀隐秘的情色梦时——所寄予的惊人同情。随着自身创作力的衰退,他没有像其他剧作家一样,把时间花在监督旧作的新演上。他继续写作的动因,部分是他未消解的赤子之心,他作为梦想家的个人天性,尽管事实是,他在一九六一年《大蜥蜴之夜》之后创作的大部分作品似乎都不成功;他一直拼命努力想重新开始,如今,诚如记事本最后令人心酸的几页所表明的,这种努力太过头而停不下来。他清楚,是他创造的人物,证明了他人生的价值。临终前,他写道:“我是死于自己之手还是有个阴谋集团一步步残忍地把我毁灭?这大概没有明确的答案……也许我根本不该来到这个世上,可假如我没有来,我创造的若干生命将得不到他们激情饱满的生活。”  博尔赫斯和妻子玛丽亚·儿玉在意大利 博尔赫斯: 他必须实现父亲“未能拥有”的“文学宿命” 一九一九年,当豪尔赫·路易斯·博尔赫斯在马略卡岛写下他最早的诗歌时,他的父亲豪尔赫·吉列尔莫·博尔赫斯正在创作他唯一的小说,和西帕萨德·奈保尔的书一样,也是自费刊印。(日后,博尔赫斯的母亲告诉比奥伊·卡萨雷斯,她的一生和“两个疯子”一起度过——她的丈夫与儿子。)那本名为《军事独裁者》的小说于一九二一年出版,并未获得成功,当时作者四十七岁,他的儿子二十二岁。十七年后,老博尔赫斯的健康每况愈下,他建议儿子把那本书重写一遍,清楚表明,在写作该书期间曾请教过豪尔赫·路易斯,或用家里人熟悉的称呼“乔吉”。“为了投你所好,我在里面放了许多隐喻,”他告诉儿子,请求他“以一种简单直接的方式改写这部小说,去除所有过于夸饰的文体和词藻华丽的段落。” 豪尔赫·路易斯·博尔赫斯有史以来写过的最长的小说,篇幅甚短:只有十四页。题目叫《代表大会》,于一九七一年首次出版,但这篇作品在他脑中盘桓了多年。埃德温·威廉森在他的博尔赫斯传记里写到这则短篇与《军事独裁者》的相似之处。威廉森认为,博尔赫斯在他的短篇里,不仅试图映照出父亲写的那部小说,而且“想要超越它……两部作品的基本框架和情节一模一样:都有一位强悍的首领徘徊在文明与野蛮之间。”两个故事的情节还存在许多其他紧密的联系。 因而,留给博尔赫斯的文学遗产一目了然:如威廉森所言,他将必须实现父亲“未能拥有”的“文学宿命”。他察觉出这中间的讽刺和荒谬。在父亲死后的几个月里,他写了一篇极不容小觑的幽默讽刺诗文《〈吉诃德〉的作者皮埃尔·梅纳德》,摆出一本正经的面孔,没有“过于夸饰的文体”或“词藻华丽的段落”,思考改写的含义,那是灵感支配下的志业,思考作家的概念,他们作为文化力量,囚禁在语言和时间中,程度之深,致使剽窃成为创新,以及阅读本身即是一种文学实验的形式。 此外,博尔赫斯或许不是没有发现,读者可能也注意到了,《代表大会》不仅是《军事独裁者》的变体,而且是对博尔赫斯早期作品的戏仿,耍出他以前的各种花招,采用漠无表情的叙述,充塞着深奥难解的事实和晦涩的引文,目的是在纯粹的存在中小心植入一个幻影世界。这显然是某个读过博尔赫斯的人所写的。然而,在一九七一年以前,那时的博尔赫斯分明不是他自己。在《博尔赫斯与我》中,他写道: 我必须留在博尔赫斯而不是我自己的体内(假如我真的有一个身体的话),不过我很少在他的书里认出我自己,反倒是在许多其他人的书里、或一把吉他低沉的弹奏声中发现更多的自己。几年前,我试图摆脱他:我放弃郊外的神话,转向时间和永恒的游戏。但如今这些游戏也归了博尔赫斯——我只好再去构思些别的东西。 关于博尔赫斯,推断是生平经历——他的感情生活、工作、与朋友或家人的关系——激发了他某些作品的基调和内容,往往是危险不可靠的。虽然也许有充足的证据,证明这样的解读,尤其在他的诗歌里,但一个实际的可能是,对博尔赫斯而言,读过的书比生活中发生的事远更重要。威廉森指出,在父亲去世的六个月前,博尔赫斯为阿根廷的一本杂志写了一篇书评,这篇书评激发他创作“皮埃尔·梅纳德”的可能性,远高于父亲徒然的请求。评的书是保罗·瓦雷里的《诗学导论》。威廉森写道:“照博尔赫斯看来,相同的文本,在不同时代、不同读者的眼里,可能有不同的含意,他引用塞万提斯的一句诗说明,二十世纪的读者会从一模一样的文字中得出不同的认识。”博尔赫斯写道:“时间——塞万提斯的盟友——替他修改了校样。” 相关链接 W.B.叶芝代表作 多少人爱过你青春的片影,爱过你的美貌,以虚伪或是真情,惟独一人爱你那朝圣者的心,爱你哀戚的脸上岁月的留痕。 ——《苇间风》精选了叶芝最经典的作品。因诗人深受东方神秘教义的影响。围绕善与恶、美与丑、生与死、灵与肉进行了独特的创作。叶芝前期作品带有脱离现实的唯美主义倾向,浪漫、朦胧,中期作品则歌颂着爱尔兰民族特有的创想性与热情,而后期作品更为成熟地融入了现实主义、象征主义与哲理思考三种因素进行创作,以内涵丰富的象征手法取得较高的艺术成就。 田纳西·威廉斯代表作 托马斯·拉尼尔·威廉斯三世,美国剧作家,以笔名田纳西·威廉斯闻名于世,他是二十世纪最重要的剧作家之一。1948年和1955年,田纳西·威廉斯分别凭 《欲望号街车》、《热铁皮屋顶上的猫》赢得普利策戏剧奖。 改编自他的同名戏剧的电影《欲望号街车》由费雯·丽主演,田纳西·威廉斯凭借此片提名第24届奥斯卡金像奖最佳编剧。 博尔赫斯代表作 阿根廷作家、翻译家豪尔赫·路易斯·博尔赫斯出生于布宜诺斯艾利斯一个有英国血统的律师家庭,从小沉浸在西班牙文和英文的环境中。他的作品被广泛译介到欧美国家,反映了世界的混沌性和文学的非现实感。著名作品有短篇集《虚构集》《阿莱夫》《恶棍列传》等,他被誉为作家中的考古学家。 小说集《杜撰集》,收短篇小说九篇,一九四四年与《小径分岔的花园》合为《虚构集》出版,延续虚构的传奇故事题材。其中作者声称“最得意的故事”的《南方》,被视作博尔赫斯写作的转折点。 (责任编辑:admin) |