普希金与阿尔巴特街

http://www.newdu.com 2024/11/25 01:11:10 北京晚报 奚耀华 参加讨论

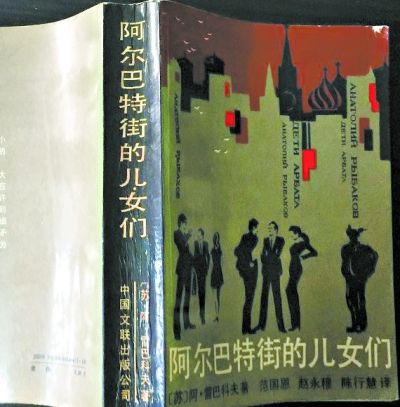

阿尔巴特街的普希金故居纪念馆。 因为一本书,我知道了莫斯科有一条街,叫阿尔巴特街。雷巴科夫在写《阿尔巴特街的儿女们》时,把上个世纪三十年代苏联的社会生活,全都投射在了这条街上,于是,这本书沉重得就像一部历史。据说这在当时是与《日瓦戈医生》齐名的畅销书,被誉为“不打哑谜的历史画卷”。至于那条街道,在书中只是作为故事情节的背景出现,有关街道自身的话题,作品几乎完全没有涉及。我对阿尔巴特街的印象,是来自对它实地的真切感受。 阿尔巴特街是莫斯科一条古老的步行街,紧邻莫斯科河,相传是由早年的阿拉伯商队在此聚集而成,“阿尔巴特”就是由载货板车的俄语发音而来。行走其间,我常常把它与北京的琉璃厂相比较,同样是一条具有文化气息的街,两者给人的感觉却有着很大的差异,这倒不是因为两国的文化背景原本就不同,而是比起琉璃厂的静雅风格来,阿尔巴特街更容易给人以动感的活力和情绪的张扬,它会感染你,不由自主地与它融合在一起。  《阿尔巴特街的儿女们》书影 这是一条令人惬意的街,用石砖铺就的路面因岁月的洗磨而变得光滑洁净,富于特色的街灯把这里装点成十足的俄国风格,两旁古色古香的店铺多经营具有民族特点的工艺品和生活用品,兼有时尚的咖啡店夹在其中,以有条不紊的气氛,制造出一种难以察觉的波西米亚情调。 这里几乎天天成为莫斯科民间艺术的聚集地,有序排开的街头画廊除了向人们展示一幅幅水准颇高的油画、水彩、版画和素描外,画家的主要工作是为路人当场画像,这在欧洲城市的许多艺术街区常可见到。画师技法娴熟而又善解人意,可以有效地掩盖你的缺点,突出你的优点,画成之后既很像你又绝对比你本人好看,于是你的心情自然被这些画师所点化,宛如晴天。乐手们则是常常聚在街头和路旁的门洞,或组合或独自地演奏不同的乐器,使古老的街道时时被悠扬、跃动的旋律烘托着、弥漫着,如果你真的得到了情绪上的欢愉,尽可按质论价地在他们打开的琴盒里,扔上几个零币——我至今仍记得,在一个门洞前演奏大提琴的青年人真诚而迷离的目光,这目光分明是一扇窗子,可以一直看到心底。圣桑的《天鹅》不是被弓弦,而是被他的目光表达得沁人心脾,这使得他嵌在幽暗背景下的身影,如油画般定格在了我的记忆中;我也曾因看不清一个小乐队女吉他手被倾泻而下的长发盖住的脸庞,而遗憾不已,要知道,莫斯科姑娘的美丽也是一道风景,而她随着节奏抖动的身姿,使这风景又增加了一种韵律——只是一瞬,她终于抬起了头,棕色的长发很有弹性地向后甩去,我感到眼前划过了一道彩虹,这道彩虹是你在剧场永远也看不到的……  普希金画像 阿尔巴特街的艺术家们,就是这样把自己的才艺和活力展示给你,个体面对个体的对话与互动,令你兴致盎然,流连忘返。然而,我到阿尔巴特街来,还有一个更为重要的目的——寻找普希金,他曾在此留下了一生中极为重要的足迹,阿尔巴特街也因为这一印记而具有了更为深邃的人文内涵,让人不得不特别地去看待它、关注它,走近诗歌、走近文学、走近往事。 十九世纪三十年代的俄国,普遍洋溢着变革与抗争的情怀,浪漫主义、空想社会主义的理想在俄罗斯大地上滋生着、蔓延着。在这样一种社会环境下,深受十二月党人思想影响的普希金, 以其代表的自由主义诗歌创作,开启了俄罗斯现代诗歌变革的先河,在当时产生着十分广泛的影响。此前,他就曾写出了抨击农奴制度,歌颂自由进步的诗作《自由颂》《致恰达耶夫》《茨冈》以及诗剧《鲍里斯·戈尔诺夫》等,矛头直指沙皇政府。当时的俄罗斯文坛正处于阴郁、昏暗的时期,既带有某种希望,却又变幻不定,在这烦恼和痛苦的前夜,普希金以其少有的乐观主义创作,肩负起了唤醒民众的使命和职责。他在《乡村》一诗中就这样写道: 喔,愿我的呼吁能唤起良知。 假如没有《先知》那份天才, 为什么愤怒之火会在心头燃起? 朋友,我将看到人民解放之时, 看到沙皇废除农奴制之日, 看到黎明的曙光, 在独立的国土上升起。 这些具有警醒意味的诗作得罪了皇室,普希金也因此被亚历山大一世流放和监视。 随着十二月党人运动的挫败,莫斯科取代了圣彼得堡成为俄国精神生活的中心。许多有抱负的文化人经常在此交往、聚会。普希金生前曾多次到莫斯科来,但他在市里却没有自己固定的住宅,常常下榻在旅馆或者是朋友的家里。只有一次他在莫斯科租用了几个月的房子作为家用,这幢房子就在阿尔巴特街上的53号,一座普通的有着淡蓝色墙体的两层小楼。具有特别意义的是,普希金的婚礼就是在这幢小楼二层的一套居室内举行的。在此之前, 他照例在这里为朋友们举办了婚前宴——一种同单身汉生活告别的仪式性晚会。据说晚宴上的普希金郁郁寡欢,仿佛在幸福即将到来的时刻,对自己的未来预感到一种莫名的不安和忐忑——他既向往温馨的、成双成对的家庭生活,又对即将结束自己放任不羁的自由生活而感到烦恼,这种矛盾心理甚至也反映在了他笔下的人物奥涅金身上。一个放荡的灵魂为此而彷徨不定。1831年2月18日,在举行了教会仪式后,普希金把自己的妻子,人称作俄国第一美人的纳塔利亚·冈察洛娃接到了这里。面对美丽多情的新娘,普希金把所有的不愉快暂时忘却了。他在给友人普列特涅夫的信中这样写道:“我已结婚,十分幸福。我唯一的希望就是永远这样生活下去,因为这种生活不能再好了。我的生活十分新鲜,似乎完全是另一个世界。”可见诗人对这次婚姻的珍惜和满足。其实,在此之前诗人就曾写过一首题为《圣母》的十四行诗,对他的未婚妻给予了无与伦比的赞美。诗中这样写道: 我的万千心愿都满足了。 啊,是上苍把你恩赐给我; 你啊,我的圣母, 你是最纯净的美之最纯净的形象。 据说,拉斐尔所画的圣母和冈察洛娃简直像两颗水珠一样的没有区别。 关于阿尔巴特街上的那所新房,法国作家亨利·特罗亚在《普希金传》中有过这样的描述:“新婚夫妇在莫斯科的阿尔巴特街上租了一套住宅,正巧在希特罗夫家的二楼。客厅的地毯颜色奇特,是仿紫天鹅绒色,并饰有凸起的花朵。所有的门上都有哥特式雕刻,细陶瓷方砖砌成的壁炉一直高过屋顶,家具都十分考究……”和所有新婚夫妇一样,普希金的蜜月过得很愉快。 三个月后,普希金夫妇离开这所房子前往皇村。阿尔巴特街上的这幢居所,也就成为普希金一生中幸福和美好的象征。然而在彼得堡莫伊卡滨河街上的一处公寓,则成为普希金生命中最后的也是最悲哀的终点。普希金的隐忧终被印证,冈察洛娃对诗歌毫无兴趣,始终无法成为他希望的亲密知音,而她与法国军官丹特斯的暧昧关系,使普希金陷入一系列人际交往的龃龉中,忍无可忍的他最终决定挑战这位情敌。决斗之后,身受重伤的普希金在这里经受了两昼夜的痛苦,于1837年2月10日孤寂地去世,年仅38岁。我曾到过莫伊卡滨河街上的普希金公寓,书房的时钟仍停留在诗人去世的时刻——2点45分。俄国诗人费奥多尔·丘特切夫在普希金死后写道:“俄罗斯将永远记住你,俄国的首爱!” 阿尔巴特街53号小楼,在1986年被开辟为普希金故居博物馆,修复师们做了大量的工作,使之恢复了原貌。沿街的一块铜牌上镌刻着“亚历山大·谢尔盖耶维奇·普希金于1831年2月初至5月中在此居住”。它以见证人的姿态矜持地矗立在街旁,以其处乱不惊的淡定,隐匿着旧时的岁月底蕴。我几乎是带着虔敬的心情踏进了这座博物馆,一楼是陈列的文学展览:“普希金与莫斯科”,展出着一些普希金当年在莫斯科时与友人、家人交往的照片,以及书稿、手迹资料和遗物等,墙上挂有一些绘画作品,以风景和肖像画为主,据说普希金酷爱美术,并有颇高的绘画天赋。沿木质楼梯而上,二楼就是他当时结婚时的居住环境,有客厅、书房和卧室。房间的装饰依然考究,但一切陈设都很简单、平常,保留着原来的格局。毕竟,普希金只在这里生活了几个月,无法留下更多的遗存和印迹,以致房间略显冷清、空荡。对于一条具有几百年历史的老街来说,三个月的驻足者,不过是一个可以忽略的匆匆过客,然而这位过客却把一生少有的经典时光,永久地点缀在了这里。此刻,我感到的是沉静,一种静态中回望历史的沉静。而当你想到这个环境中曾经的主人,又会心生感慨,这里似乎已经不是简单的可供栖息的居所,而是升华为一席可以沉淀生命的精神空间,你幸运地在浏览中得了一次不可预设的心灵净化。 也许是因为普希金灵魂的笼罩,今天的阿尔巴特街也被浓浓的诗歌气氛所浸润着。诗人们常常聚在这里,面向众人朗读自己的诗作,作品中以展示个人抱负的政治抒情诗居多,因而朗读者的情绪也常常显得慷慨而激越,甚至可以演变成一场争论。在不同的场合朗读诗歌,可以说是俄罗斯人的一个传统,普希金也不例外,他曾在一次朋友家的聚会上朗读过诗作《鲍里斯·戈杜诺夫》,当时的报界人士波戈金这样记述了那次朗诵会:“……诗终于读完了,先是一片寂静,然后是一片掌声。我们相互注视,然后涌向普希金。数不清的拥抱、笑声、叫声、眼泪和恭维话连成一片。香槟酒送来了,普希金看到他的诗歌能被那么多有文化的年轻人所理解,无比激动……那天夜里很少有人能入睡,因为我们的肌体被他的诗歌所震撼。”虽然只是把文字转化成语言,但富于韵味和情感的抑扬顿挫,是诗人对自己作品最纯粹、最完美的诠释,也使诗歌更加接近于自己的本质。一篇篇作品就是在这充满激情的朗读中被表现得淋漓尽致。其实,诗歌也是一种思维,只是借助了意象与韵律的外衣,破解这种思维需要天赋、灵犀和想象力。展示自己不同状态的思维和志向,曾使阿尔巴特街成为全莫斯科最敏锐、最具思想活力的地方,因而被誉为“莫斯科的精灵”。于是,我又想到雷巴科夫的《阿尔巴特街的儿女们》,它真实再现了一个不能有自己思想意志的特殊年代。然而历史的脚步终将掩埋下荒谬,给真理以出路。也许作家正是预感并坚信着这一逻辑,所以才在书的结尾这样果决地写道:“如果命运假我以岁月,我希望把故事讲到1956年,讲到第十二次代表大会,那时给成千上万无辜的人恢复了生命,而给那些已经无法恢复生命的人恢复了声誉。”这与普希金《乡村》一诗中的情怀,何其相似。曾经有过的世态云烟,被人们在历史的进程中渐渐推远,而灵魂尚需在期待中脱胎换骨,以阻隔曾经的梦魇。被封存的,永远是已经逝去的悲苦往事。 一条街道,包含着自身的岁月痕迹和被文学演绎出来的深刻,给人的感受自然是立体而丰富的。正如俄罗斯弹唱诗人阿古扎耶夫表达的:“阿尔巴特,你是我的阿尔巴特,你既是我的欢乐,你亦是我的哀愁。”这复杂而多重的情愫比之单一的情感体验给人带来的印象,永远要强烈、深刻得多。 阿尔巴特街无疑是莫斯科乃至俄罗斯的一个亮点,复合着俄罗斯民族性格和智慧的火花;但它又是孤独的,因为在莫斯科如此具有活力的地方还太少,以致有一种突兀出来的另类感觉。这一点又不如北京的琉璃厂,那么使人感到日常、亲切而又从容不迫。 1999年,一座普希金与冈察洛娃并立的雕像竖立在了阿尔巴特街53号对面,成为这座小楼乃至街道最鲜明、最具代表性的标志。而诗人的灵魂基因,还将在这条街的石板路上惯性地行走着,以延续他与众不同的个性和品格。 (责任编辑:admin) |

- 上一篇:爱默生的演讲术

- 下一篇:艾略特与艾米莉·黑尔千余封信件公开:一段独特而激烈的感情