克莱夫·詹姆斯论本雅明

http://www.newdu.com 2025/10/30 06:10:23 澎湃新闻 克莱夫·詹姆斯/文 参加讨论

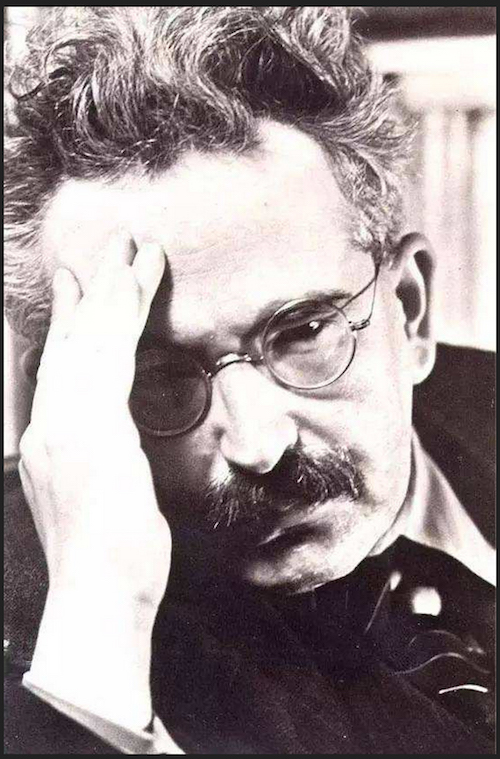

本雅明 瓦尔特·本雅明于1892年生于威廉二世时期的柏林,于1940年和平曙光初现之际在西班牙边境自杀。二十世纪六十年代,他的文学批评作品开始被翻译成英文,他本人则被誉为对评估艺术在现代工业社会中的地位做出原创贡献的功臣。现在他被公认是“理论”的早期元老之一,此处大写的“理论”作为一个笼统概念,囊括了各种让学者们以为能与艺术家并驾齐驱的艺术研究方式。本雅明尤其被想当然地视为后现代主义的先驱。然而一个可悲的事实是,更多时候他只是被想当然地引用而非真正被阅读。本雅明的《机械复制时代的艺术作品》是所有人都有所耳闻的名篇。它的中心论点很少有人质疑,正如很少有人怀疑他作品的整体价值。他的英年早逝如此悲剧,以至于没有人不想把他的一生看作一场胜利。但是在他的个人悲剧发生之前,已有成千上万的犹太人死去,而最应引起那些具有历史思维的观察者深思的,是如此聪明的一个人何以迟迟看不清纳粹的意图。我这样说可能听起来既放肆傲慢又冷血无情。本雅明的散文风格致密浑厚,更加奠定了他在学术界的不朽地位,浸润在他个人灾难的悲光之中。然而,作为一位追求真实的批评家,而非一出传奇剧的主人公,这才是本雅明理应获得的待遇。 与开创一个更加纯粹的领域恰恰相反,神话性的、直接的展示暴力表明,它在根本上等同于一切法律的暴力,而且将对后者的怀疑转变为对其历史功能之危害性的笃定,因此对后者的破坏也成了义务性的。 瓦尔特·本雅明《文选》卷一,1913-1926,249页 行文洋洋洒洒而又晦涩难懂,我们不妨暂且停下,去看一看它的作者。这篇文章题为“暴力批判”,大段内容“气质”(strain)都如以上引文。在本雅明这里,“气质”是关键词。本雅明的可悲命运也在于,他的名字在知识界被四处抛掷,而知识界的很多人并不清楚何以如此,他们隐约知道他是文学批评家,却不知他为什么总是越过文学评论去谈论别的东西:他进入了理论的范畴,在那里,作品晦涩难懂的文学评论家会被视为哲学家。他一直很聪明,却甚少通透:这样的天资组合正适合达到玄妙高深的地位。屡被提及却鲜有完整引用,本雅明已经成为多元文化视野的一个代名词。但是后现代主义凭空所得的无所不能,依赖于对事物不加分析就随意关联的手段,而将本雅明作为先驱的惯例引用正是其症状之一。在灯光灰暗的会议大厅,所有的话题都一起讨论,所有要员都知道他的大名,尽管似乎没有人记得他到底说过些什么。在本雅明广为人知的二三事中,人们记得他曾说过,他的祖国不是德国,而是德语。这句话饱含血泪,有着对统一的新欧洲的展望希冀,我们知道它现在已然进入实现统一行动的最后阶段。这里安居着姊妹城满面红光的快乐居民,即将成为一片美好的“新地”,除了语言不同之外,没有真正的边界。不幸的是,本雅明,以及旧欧洲的全体犹太人都生活于另一个时代——人们通过其他手段来实现统一,也为了其他目的。在希特勒统治下的新欧洲,一切国内政治全部瓦解,取而代之的是密不透风的铁丝网。本雅明作为一个说着法语,本该四海为家的世界公民,如今竟然四面楚歌。在法国与西班牙接壤处,自由近在咫尺,却差一纸签证。本雅明选择自杀,因为他深信自己无法逃出纳粹的势力范围。他穷其一生都在纸上写作,但是最终未能找到出路。 要是他能得到自由,或许又会有一篇关于护照和许可证的经典文章问世。他满腹经纶又洞察入微,最拿手的就是论述文化的细微变迁。他本可以就“拿手好戏”来写篇文章:如果他还活着,大概已着手去做了。用厄恩斯特·布洛克的话来说,本雅明天生就对隐晦细节敏感(出自1968年出版的《瓦尔特·本雅明二三事》中的一段溢美之词,该书由众人凭吊的颂词结集而成)。研究文化的附属品并不新鲜。他挚爱的普鲁斯特(本雅明是首位将其作品正式译为德文的人)曾说过,当一个人的接受能力到达一定水准,他从肥皂广告中学到的东西不会比从帕斯卡的《思想录》中来得少。马拉美并不觉得翻看女性时尚杂志就是屈尊猎奇。比起千篇一律的阳春白雪,波德莱尔更倾心于昙花一现的时尚潮流,并预言了直到现在也盛行的一大传统——当受邀出任《时尚》杂志的特约编辑时,即使是眼高于顶的法国艺术家及知识分子也难挡诱惑。你不妨试试拦住他们! 本雅明的独特之处并不在于他时刻准备进军新领域,而在于当他有此决定时,他会走多远。比起成人读物,他会在儿童读物上倾注更多精力。当然,如果他在每一个新领域都没做出多少成绩,那也不会如此有名。但他在很多领域都做得风生水起,使他的作品整体显出超凡的智力。《米德尔马契》中卡索邦先生所著的《世界神话索引大全》只是在连篇累牍地臆造联系,但我们觉得本雅明与他不同,他是能够发现真正的关联的。在阿诺德·汤因比之后的历史学家中有一个共识,即按照某种理论写出的历史多半粗制滥造。尽管如此,本雅明的某些历史理论听起来还是不错的。本雅明坚称,科学也需要一种理论,不是各种理论,而是作为所有理论之基础的那一个理论。实证已经表明,科学不需要这一理论条件。(无论爱因斯坦是通过什么方式得出相对论,都不是通过违背某种科学理论)。在魏玛共和国时期,本雅明热衷于在具体细节中验证自己的偏好,以一架抽象度适宜的升降设备来抬高细节,这让他看上去足够严肃,当时德国哲学仍有着强烈的形而上学色彩。1960年代,同样的热衷再次发挥作用,已逝的本雅明如葛兰西一般,作为文化思想家重新在世界扬名。他活得不够长,马克思主义信念毫发未损。披头士时代半吊子的年轻知识分子一窝蜂地扑向社会学、哲学、文化内涵,对他们而言,本雅明那为数不多的断章残篇就像是一粒知识的复合维生素片,又因其难以吞咽而愈发被认为功效奇佳。林林总总的英文译本加强了这一效果,译者们为免被扣上夹带私货的帽子,把原文的佶屈聱牙全盘搬来,偶尔为之的诗意却不见了踪影。他越难懂,便越可靠。他可不是那么好读的。 本雅明最著名的一篇文章是《机械复制时代的艺术作品》,或许更好的译法是“机械可复制时代的艺术作品”。它是一篇非典型的本雅明作品,主旨和文风都比较容易理解。不幸的是,一旦被理解,这个观点就容易被拆穿。本雅明宣称,一件艺术品如果被复制,那么将会失去其“灵晕”。将这句话进行合理延伸,其蕴含意义便是独一无二的画作有“灵晕”,而可以被复制数百万份的照片则不可能有“灵晕”。在洛杉矶的一个下午,我对这一诱人的概念有了自己的定论,那是在拍摄间歇的休息时间,多年来我已经学会应该把这些时间用于自我提升,而不是躺下来祈祷收工。那是在盖蒂博物馆(彼时还在马利布),我偶然看到了温特哈尔特所绘的塞恩-维特根斯坦家族一位公主的肖像,画面华丽而冰冷。画挂在墙上,公主凝望着卡特琳娜岛方向的大海,一副我能买得起这岛的神情。她是纳粹德国空军一位王牌夜间战斗机飞行员的祖先,自然引发了我的兴趣。她有着身世背景,死后应该也不乏故事:她是个媚人心魂的绝色尤物。至少温特哈尔特设法让我们相信这一点,或者他也在努力使公主相信,这样他也算对得起酬金。但它只不过是一幅寻常的肖像画,与另一位贵族的忠实仆人,宫廷画师马卡特笔下的圣徒形象颇为相似,只不过人物光线画得亮一些罢了。这幅画的标价肯定上百万,但这样的人物比比皆是。后来我返回旅馆,翻看约翰·科巴尔美妙绝伦的咖啡桌画册——《好莱坞摄影大师的艺术》。翻到惠迪·谢弗为丽塔·海沃思拍的照片,我又一次沉醉于其简约绚烂的风格。塞恩-维特根斯坦家族的那位公主看起来很漂亮,但如果谈及“灵晕”,从这个词的任何意义上来说,她与这位电影明星都相差太远。哪个是画的,哪个是拍的?本雅明收集了不少精美的书,即便他其实没法去读:它们不过是复制的艺术品,可是如果不是因为“灵晕”,又为何轻抚它们?每当本雅明越过自己对相关细节的感受,读者自己对相关细节的感受就会在他的抽象理论中打出洞来。他的观念总是脱不开那一套彻头彻尾的形而上学词汇,这对他的名声足可庆幸,虽然对这个世界整体的大脑健康来说是不幸的。更具代表性的是一篇关于卡尔·克劳斯的文章,克劳斯坦言,他唯一明白的地方就是这篇文章是写他的。 要想反对包罗万有的晦涩理论,我们只能说它整个毫无意义,但很少人有这个胆量。克劳斯这么说了。既然本雅明作品的英文译本现在终于陆续出版了,我们便有足够的机会认为,克劳斯才是真的懂本雅明。克劳斯有他自己的局限性,但对那种绕着自己转圈圈的修辞,他的耳朵是不会听错的。本雅明就是这样一个极端的例子。如果还有所怀疑,我们不妨再读读上文引用部分后面的内容。你已经知道“因此”,“破坏”已经成了“义务性的”;但这还没完,下面还有“这一”呢: 这一破坏的任务,再一次地,从根本上提出了那种可能有能力叫停神话式暴力的,纯粹直接的暴力的问题。就像上帝在所有领域反对神话那样,神话式的暴力也遭到了神的对抗。后者在所有方面构成了它的反题…… 这只是一例。“因此”“这一”“可能”“就像”——这类散文中的丝绒之雾:若是在其中呼吸,你会被布料呛住。当时本雅明很年轻,但是这种辩论式文体不会被冷落太久。在接下来的几卷,或者是下一卷中,这位年龄稍长的评论家会讨论更接地气的主题。然而永远不变的是与之俱来的形而上学的思辨,盘旋着飘向天花板,就像裹杏仁饼干的纸被点燃,在自己产生的团团热气中升腾。(在意大利餐厅第一次见到这个戏法时,我立即想到一场不堪推敲的辩论也可以这样。)除了谈复制的艺术作品没有灵晕以外,本雅明另一个广为人知的灵思是讲巴黎宽广的人行道为何特别适宜咖啡馆生活。他的观点很有说服力,即便那在当时就已经算老生常谈,但未来的读者应该注意,它所激起的探讨研究看来是无止境的。本雅明将其对理想欧洲城市的大致构想写成了文章,并不断地展开扩充。他本来要写成一本书,可惜直到去世仍未成稿。但即使他还活着,也不一定会完成,因为它最明确的目标是“包罗万有”(Get Everything In)。泛视角派学者常将这本书列为二十世纪最伟大的未尽作品之一,假如完成的话会是一个浩瀚的奇迹。实际上,这本书的残章断篇都被收录到《拱廊街计划》这部有着迷人标题的书中,一些批评家——尤其是乔治·斯坦纳——因此更为确信,这部作品一旦完成定是不朽之作。但是对我们这些被他的文章搞得垂头丧气的人来说,这本消失的天书不会有多少魔力。本雅明有着一项令人羡慕的天赋,就是揣摩其他人早就明白的东西,然后把结论扩写为冗长的思辨,令所有人望尘莫及;于是我们有无数理由怀疑,那本“饕餮万象”(omnium gatherum)的著作一旦完成,是否可以在以上二者之间取得合理的平衡。还是那个同样的疑问:一个如此敏锐的大脑怎么能搅和出这么多糨糊?  《拱廊街计划》 他的生平给出了答案:他要温暖这炎凉的世态。现实需要被温暖。现实便是反犹主义。本雅明家境优渥,但他在很小的时候就断定,犹太中产阶级若相信所谓同化,实在是自欺欺人。他们在艺术、科学、商业等各个领域做得越好,也就越遭人厌恶。他们越合群,也就越扎眼。换句话说,他们本身就惹人讨厌。第一次世界大战前,西奥多·赫茨尔并没有从其他假设中汲取犹太复国主义的核心动力。(维克托·克伦佩勒的巨著《坚持到底》是1942年至1945年间的日记,指出在反对犹太人同化这一点上,希特勒一派的极端纳粹主义与赫茨尔一派的极端复国主义不谋而合。)这一观点已广为人知,但是本雅明可能由于在年少时就受其影响,对它进行了自以为是的扭曲。他选择鄙视容易轻信的犹太中产阶级,进而鄙视整个中产阶级,但他鄙视的不是带偏见的非犹太人。他一直向往文明开化的社会,并在马克思主义中看到了希望的种子。两股不可调和的势力终将合力推翻魏玛共和国,而本雅明出于客观的理由(正如马克思主义者一直说的那样,直到最近才改口),加入了其中一方。魏玛共和国本来有望抵挡住来自共产党或纳粹的压力,但最终腹背受敌而亡。 本雅明习惯了在欧洲辗转漂泊,随处为书房,常常是看得到海的地方,也因此得以在纳粹占领德国之后抽身而退。保持合适的距离本当有利于更准确的观察,但是他那种混杂的马克思主义信念——和友人布莱希特一样——缚住了他的政治分析能力,以至于他认为纳粹政权是资本主义的合理产物,而不是一种激进势力,虽然它分明就是。(在《被忽视的警告》一书中,马内斯·施佩贝尔曾说,当纳粹终于上台执政时,本雅明从没有想到自己处境危险是因为犹太人的身份,他觉得危险来自于他是共产主义者。犹太人也是资本家,为什么纳粹要攻击他们呢?)根据共产国际的总路线,资本主义危机迟早会把纳粹击溃。“迟早”变得很迟,最终也没有发生。如果本雅明再多等一会儿,他就会在家中被逮捕,最后难逃被扔进集中营的厄运。等他终于出逃之时,已是九死一生。如果他事先有所准备,或许可以越过边境,但是我们不该指责他的天真。许多长于世故的人也像他一样死于绝望,因为纳粹不遗余力地要把世界变成一个生无可恋之地。汉娜·阿伦特在写给卡尔·雅斯贝斯的一封信中提到本雅明的死(《1926-1969书信集》,77页),她的一个观点值得我们注意:“‘四散逃生’这种氛围实在让人不堪,自杀是唯一有尊严的姿态。”有尊严地死去是唯一肯定生命的方式。阿伦特身处美国,性命无忧,这样提出自愿死去是逃生无望者唯一的尊严选择,不免有些苛刻,但她有一点没说错,当普通人的生活突然变成各保各命,这种压力让人何等不堪。落后者落入魔爪,本雅明就是其中之一。 德国一贯的反犹主义(前纳粹时期的旧反犹主义主要靠驱逐而不是镇压)还有一个附带结果,如果本雅明能活到写自传的年纪,他可能会加以研究。他的自传在这一问题上定会毫不留情地自我反省,因为最后令他束手无策的除了他的反抗,还有他的默许。本雅明一直没有得到他完全有资格获得的大学教职,他没有将这种拒绝化作工作的动力,反而任由自己活在这阴影之中。即使到魏玛共和国时期,德国大学仍在沿袭以往的定额分配制,令犹太人极难在大学找到教职。本雅明渴望到大学任教,这是他一生最大的愿望。与他有着同样批判天赋的犹太人在被大学拒之门外后被迫进入新闻行业,这是本雅明永远不会做的选择。他们接受新闻业对“可读性”的要求,尽己所能去写文章,而不是论文专著。他们写的书都通俗易懂。回首过去,我们发现这些新闻工作者丰富了德语语言文化,将后者从高高在上故弄玄虚的论文中解放了出来。他们的书面口头交流都是研讨会,把咖啡馆变成了大学,与此同时大学体制愈发僵化,论资排辈,只看重声名威望,这一特点使大学面对政治压力时不堪一击。新闻工作者则完全置身事外,其中最聪明的那些意识到了这一点:他们抓住时机为文明创造了一种新的语言,从通俗文化中汲取养分,以滋养文明之永恒。 另一方面,即使是在为报纸撰稿时,本雅明的文章写得也像要拿个博士学位一般。如果能安全逃离,或许他将不得不改变写作风格,这肯定是件好事。哀叹他本可以多创造多少杰作,你就得无视一个再明显不过的事实:他写得其实已经够多了。找一篇本雅明的文章,再把它和另一篇散文——比如阿尔弗雷德·波尔加的——并排放一起。本雅明的文章里能穿透烟雾的真知灼见实在不多。有些观点确实独树一帜,但它们全都需要透透气。波尔加的文章通篇是观点,其风格便是以最简洁的方式将所有观点连在一起。本雅明对巴黎的爱真切动人,但是他关于巴黎所说的一切,与新闻记者雅内·弗兰纳在一篇报道中所做的丰富观察相比,与历史学家理查德·科布在某篇文章中的一个段落相比,难道不显得无足轻重吗?约瑟夫·罗特是个来自维也纳的流亡犹太人,在巴黎解放前几天酗酒而死,他在每篇文章里记录的这座城市的点点滴滴,足够本雅明观察一年。这样的例子不胜枚举,也都有损本雅明的名声:其他人名不见经传的新闻作品,从前的也好,以后的也罢,都让他佶屈聱牙的长篇累牍听起来不知所云。这些话是不好写,但更不好读。博古通今的自由学者并没有多到我们可以随意取笑其中哪位,就因为他是他本人文风的牺牲品,更何况让本雅明成为牺牲品的又何止他的风格。踢一个身陷低谷的人已经够糟糕,踩踏一个含恨而终的人无异于亵渎。以本雅明思想之优雅,他的命运就是十字架上的殉道。但是我们现在是谈论他的名气,他仍然享有的声望,以及他在人文学科中带来的有害风气,他鼓励了这样一种具有破坏力的观点:认为只要是进步主义、人道主义的,便拥有高谈阔论的通行证。哪有这样的通行证。地球上的可怜人不会从巫医那里得到任何帮助,而当学术语言与日常用语相差太远,它也就只剩下巫术了。 (本文摘自克莱夫·詹姆斯《文化失忆》中译本,待出) (责任编辑:admin) |