为什么不能忘记凯尔泰斯·伊姆雷?

http://www.newdu.com 2024/11/24 10:11:43 文艺报 符晓 参加讨论

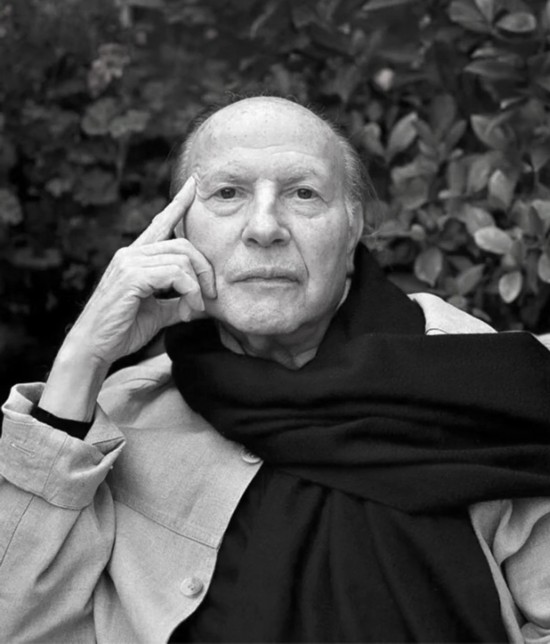

如果凯尔泰斯·伊姆雷还活着,他今年应该90岁了。这位匈牙利第一位也是迄今为止惟一一位诺贝尔文学奖获得者,在相当长的一段时间内,即便是在母国匈牙利, 也只是一位籍籍无名的作家,这本身就形成了文学史的某种张力。伊姆雷1929年出生在一个犹太家庭,14岁就被送到奥斯维辛集中营,后转入布痕瓦尔德集中营,“二战”结束后回到匈牙利开始从事记者、工人和翻译、自由撰稿人等工作,创作了《无命运的人生》《寻踪者》《惨败》《给未出生孩子的安息祷告》《英国旗》等中长篇小说和《船夫日记》《另一个人》《被放逐的语言》等日记和散文集。对于伊姆雷来说,在20世纪后半叶的人生中,作家只是一个再平凡不过的普通职业而已,并没有给他带来任何声誉。如果说是瑞典皇家学院在2002年“发现”了他,并不为过。颁奖委员会对他最重要的评价是,“刻画出了脆弱个体在对抗强大而野蛮强权时的痛苦经历以及他独特的自传体文学风格”。这些集中体现在他的“无命运三部曲”中。 《无命运的人生》是一部写成在1973年但却迟至1975年才出版的小说,看上去是伊姆雷的自传。小说以14岁的犹太少年柯韦什·久尔吉为中心,讲述了他在上班路上被抓到集中营,先后在奥斯维辛、布痕瓦尔德和蔡茨集中营的经历,作为幸存者,他得以重归故里,可是却发现故乡已经面目全非。这是一部看起来不动声色掩卷之后却使人非常沉重的小说。一方面在于小说描述了即便是一位大屠杀幸存者也无法承受之重的集中营生活:单调、无聊、空虚、苦痛、恶劣,成为集中营生活的均值,满足并超越了读者对集中营的所有想象;另一方面在于小说强调了犹太人或匈牙利人等被歧视或侮辱人种的身份缺失,小说中一再有意提及的“黄星”事实上是这种身份缺失的象征,以久尔吉为代表的犹太人被应然地区别对待,本身就是一种人所共知的深重的侮辱。吊诡的是,《无命运的人生》并没有像一些史书和其他大屠杀小说那样呈现出太多极端的恐惧,伊姆雷选择了一种比较巧妙的《美丽人生》式的叙事策略,将叙事视角限定在一个14岁少年身上,将叙事时间限定在“准现在时”,并大量运用“陌生化”的手法,延迟主人公和读者对集中营及周边苦难的知觉,产生了某种日常和朴素的“零度”写作效果。 《惨败》创作于1988年,是一部几乎和《无命运的人生》完全不同的小说,共有两个部分。上半部分讲述的是一位中年作家在逼仄和嘈杂的工作环境中不停创作,写就了一部关于奥斯维辛的小说,却遭到出版社的拒稿。他勇敢地面对“惨败”,最终创作出一部题为《惨败》的小说。下半部分是作家所创作小说的全部内容:一位名叫柯韦什的记者失去工作,辗转于报社、工厂、军营等地,不断地面对人生的“惨败”。这部小说意在说明,一部描写奥斯维辛的小说至少在战后的匈牙利是不受欢迎的,这在柯韦什的生活经历中得到了确证,比如“穿制服”的狱卒实际上就是极权制度的象征,他的其他活动也受到了极权的限制,“屈从”成为他生活在这个世界的惟一资本。在伊姆雷的这部小说中,集中营、犹太人和大屠杀的历史叙述因为制度使然已经成为不可能,事实上这也是伊姆雷自1970年代以来需要面对的匈牙利社会现实。从艺术上说,《惨败》最重要的特征是以“书中书”的嵌套结构讲故事,看似完全不同的两部分共同完成了同一个文学叙事,使读者在经历双重阅读体验的同时不断勾连二者之间的联系。另外,在技术上,作者对很多句段都做了必要的补充说明,尖括号代表小说人物的内心独白,圆括号代表叙事者的思考、判断和补充,无形中加强了小说的复杂性。 《给未出生孩子的安息祷告》讲述的是战后匈牙利知识分子拒绝生孩子的故事,但与其说“讲述”不如说主人公在自说自话,与其说是“故事”不如说是主人公关于生活的日常,“我”几乎用了一部小说的篇幅证明不要孩子的“政治”正确。“不要!”作为符号出现在每一自然段的开始,成为小说的画龙之“睛”。为什么“不要”呢?是因为“我”曾经受到大屠杀和作为犹太人的伤害,对集中营有着惨痛的经验和记忆,推而广之,存在本身也没有意义,所以不希望孩子也如世人一样被“胁迫”,并忍受人生的悲苦与无意义。实际上,“我”对这个问题又充满矛盾,之所以给未出生的孩子做安息祷告,就是因为虽然“我”抵制要孩子,但是对待生命也怀着某种尊重与虔诚。《给未出生孩子的安息祷告》与前述两部小说的不同之处在于,这部小说全篇运用意识流小说和内心独白的手法,以“我”的思想和意识为中心叙事,堪称普鲁斯特和乔伊斯在匈牙利的翻版,拓展了伊姆雷小说形式的边界;而且,在这部小说中存在大量的“哲学”叙事,作者不单用事件证明“不要”的可能性,同时还在小说中言说了大量的哲学和形而上学思想,说明“不要”的必然性。 这3部小说共同构成了“无命运三部曲”,几乎建立了伊姆雷大屠杀小说的写作支点,从时间的维度上,3部小说分别象征了作为大屠杀幸存者即作者生活经历的过去、现在和未来。在“我”身上,已经发生了什么、当下如何以及又将发生什么,成为小说作者30年间都在思考的问题。此外,伊姆雷的其他几部小说也都指向集中营、犹太身份和大屠杀等问题,比如,《英国旗》用一种亦小说亦诗的意识流手法讲述了从集中营出来的“青年克维什”在1950年代的灰暗时光;再如,《寻踪者》中主人公一心想追寻集中营旧址却以失败告终,这些小说共同构成了伊姆雷小说的轮廓和精髓。需要说明的是,他的两部日记体随笔《船夫日记》和《另一个人》为理解“大屠杀小说”提供了注脚,除了不时言及这些小说创作的初衷、思路和指向外,更将他早期翻译过的尼采、弗洛伊德、维特根斯坦、霍夫曼斯塔尔、约瑟夫·罗特、卡内蒂和施尼茨勒等人尽情呈现出来,并时不时地向卡夫卡、加缪和马洛伊·山多尔等人致敬,为他的小说创作提供了思想和哲学依据。这些都说明,伊姆雷并不是一个简单的小说家,他的经历、创作和思想,文学史和读者都不能忘记。 那么,究竟为什么不能忘记伊姆雷呢? 一是因为不能忘记文学和历史上的“集中营”和“大屠杀”,而伊姆雷正是这一历史事件的记录者和书写者。就历史而言,无论如何大屠杀都需要被铭记,可事实上确认、承认、记住大屠杀却经历了甚至正在经历一个漫长的过程,在美国,大屠杀从“无”到“有”也存在着一个“过渡时期”;在欧陆,对大屠杀闻所未闻者也不在少数。如《船夫日记》所述,伊姆雷重回布痕瓦尔德时,发现“年轻人对这一切都毫无兴趣,后面有对情人正在旁若无人地接吻”,这并不是后人该有的态度。伊姆雷的回忆和他的小说一道提醒读者和后来者,没有理由忘记那段屈辱的历史。就文学而言,“大屠杀小说”理应成为一种文学流派而被重视。自19世纪以来,英国的“贫穷”、法国的“大革命”、俄国的“卫国战争”已经成为文学创作重要的“集体无意识”主题,假此思路,以波兰、捷克和匈牙利等东欧国家为中心的“大屠杀小说”创作实际上延续着这种传统,可以成为东欧文学史甚至世界文学史上新的“风景”,而伊姆雷正是这“风景”的重要一端。 二是因为伊姆雷的小说在形式上凝结了很多19至20世纪欧陆小说的艺术特征。伊姆雷谈不上是巴尔扎克和福楼拜那样写“传奇剧”的作家,他的小说虽然是在讲故事但情节性不强,但这并不影响他小说中的现实主义因素,《无命运的人生》充分运用写实的手法真切地还原主人公在集中营的全部精力,已经真实到读者无从知晓内中哪些是真实发生的哪些是作者虚构的,足见伊姆雷的“现实主义”功底。同时,如《英国旗》和《给未出生孩子的安息祷告》等小说完全脱胎于意识流小说的笔法,人的内心世界及独白成为逻辑起点,用一种游离于作者之外的“心理”态度完成小说叙事,延续着现代主义文学传统。此外,在《惨败》中,全然找不到一个真实的故事发生空间,那些具有实验性质的关于内心世界的括号解构了传统小说;而《给未出生孩子的安息祷告》将很多事件进行了碎片化处理,又使得伊姆雷的小说具有后现代主义的倾向。一位作家的每一部小说都超越前作并不容易,所以在形式上不断挑战自我者就已令人钦佩,伊姆雷的小说间杂了现实主义、现代主义和后现代主义甚至贝西埃所谓“当代小说”的诸多元素,实属不易。这也是文学史或读者不断回忆他的原因之一。 三是因为伊姆雷的大屠杀小说中泛溢着具有其自身独特性的哲学与思想。一方面表现在存在主义哲学对伊姆雷及其小说的影响上。在他看来,无论是“赤裸人”被囚禁在集中营,还是未出生的孩子降临人世,都是海德格尔所谓的“被抛”,“在而且不得不在”,所以他们的人生没有命运,等待他们的只有虚无而没有意义的存在,或者死亡,伊姆雷一直相信尼采的“不惜一切代价存在”,当存在也成为不可能,人们只能屈从于成为“牲人”。在“无命运三部曲”中,大屠杀幸存者的过去、现代和未来都止于“存在”,向死而生成为存在的惟一出口,这些都是存在主义哲学的集中反映。另一方面,伊姆雷区别于其他“大屠杀小说”作家的重要表征是,他对大屠杀表现出了更多的冷静和沉寂。20世纪欧美文学中如伊姆雷那样言说大屠杀的作家不在少数,著名者如美国作家埃利·威塞尔和被称作是意大利国宝级作家的普里莫·莱维,在他们的小说中,读者读到的大部分是恐怖、暴力、残忍和断裂,而伊姆雷的小说则选择了一种相对平静的笔触描写大屠杀和集中营,并更多的指向微小个体在强大权力面前的无能为力甚至逆来顺受,文本内容、作者情感、人物思想都是“零度”的,使读者于无声处听出惊雷,这是伊姆雷作为作家最重要的思想特征。 四是因为以伊姆雷为中心的东欧文学及南欧文学应该越来越多地受到中国读者和批评家的重视。晚近以来,囿于语言译介的影响,英语国家文学在中国的翻译、介绍和接受呈现出了繁荣的态势,形成了稳定的读者群,然而受“时间距离”和销量市场所限,一些作家被有意无意地加上了本不该有的光环,或多或少遮蔽了读者视线。相比起来,对东欧和南欧文学的译介和接受情况显然并不尽如人意,虽然出版界和学界已经开始努力(如“蓝色东欧”丛书的出版),但是距离英语文学翻译数量的均值还是相去甚远。其实,无论是在“世界文学”还是在“文学共和国”的视域下,匈牙利文学在当下中国都不能被忽视,至少做到提及匈牙利文学人们想到的不仅止于裴多菲。何况,现代波兰、捷克、匈牙利、保加利亚和意大利、希腊等国小说家的艺术造诣并不逊于英语国家,他们中只有越来越多的人被译介、被了解、被接受、被理解,才能扩大世界文学和世界文学研究的边界。伊姆雷是他们中间的代表,但却不是惟一的代表,提醒读者不能忘记伊姆雷,也是在提醒读者,不能忘记东欧文学及英语文学之外的文学。 当然,任何作家都存在争议,何况伊姆雷是一位东欧小国而又被“偶然”“发现”的作家,所以对于如何评价伊姆雷,也要保持冷静的理性。一方面,不能因为他曾获诺贝尔文学奖就将其奉上神坛,抛开诺贝尔文学奖的争议不谈,比之于20世纪已经被写进文学史的经典作家,伊姆雷的文学史地位不可谓高,国别、身份、经历和题材几乎都在限制他的创作;另一方面,也不能因为他的读者小众同时未达到诺贝尔文学奖“推动文学的发展”和“促进优秀文学家为全世界接受”的双重标准就忽视他的成就和才华,因为文学史意义和读者反应是两个全然不同的概念,无论是在“大屠杀文学”的层面上还是在20世纪匈牙利文学的层面上,伊姆雷都足以成为扛鼎之人。西谚说,一千个读者眼中有一千个哈姆雷特,所以对伊姆雷的评价最终还要交给读者,毕竟只有阅读才能使人更加理解伊姆雷,也只有阅读才能延续伊姆雷的文学生命,进而不能忘记他。 (责任编辑:admin) |

- 上一篇:走近格拉斯

- 下一篇:彼得·汉德克:这个无所适从世界中的“另类”