恋爱中的博尔赫斯

http://www.newdu.com 2025/10/29 07:10:38 深港书评 【加】阿尔维托• 参加讨论

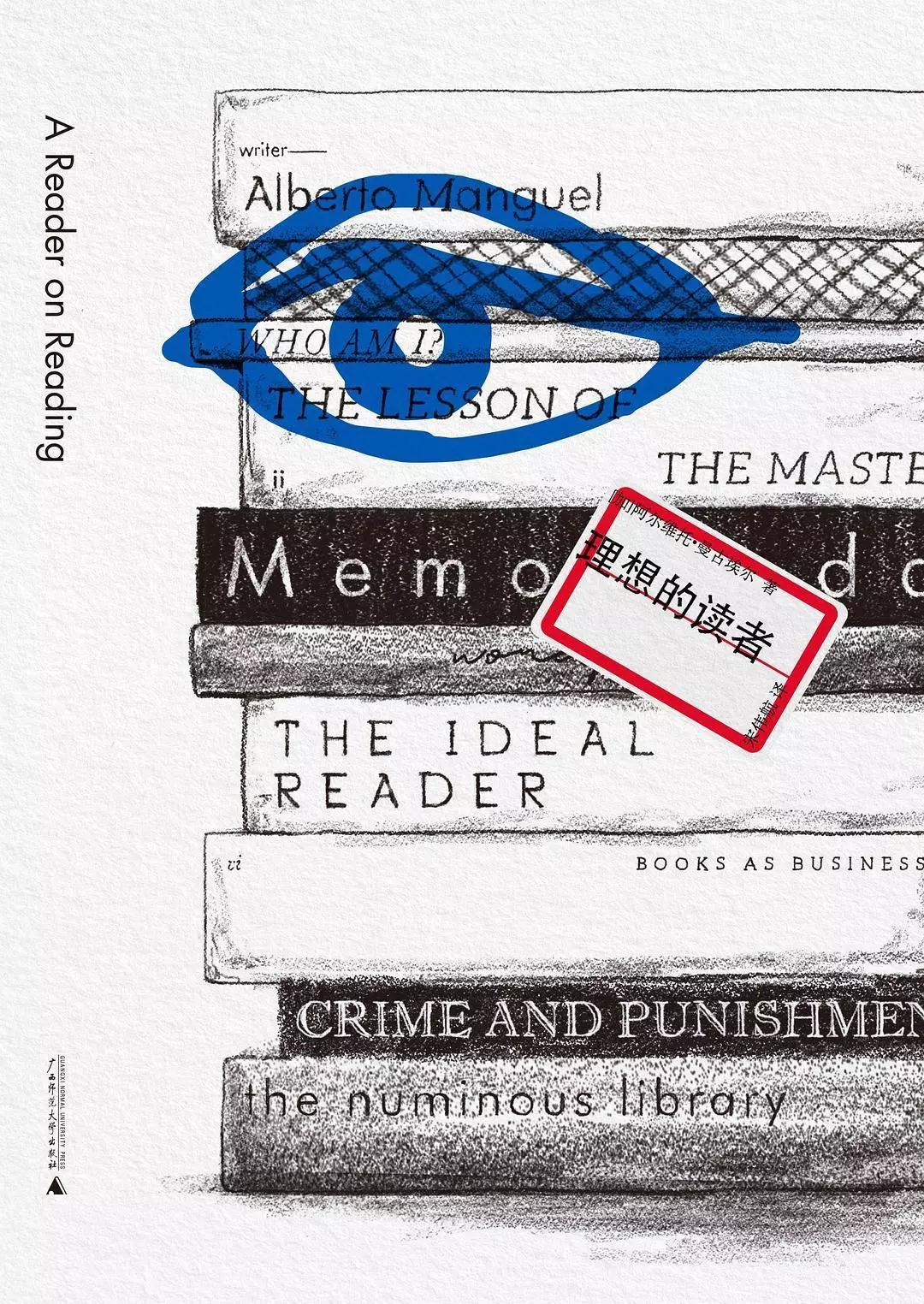

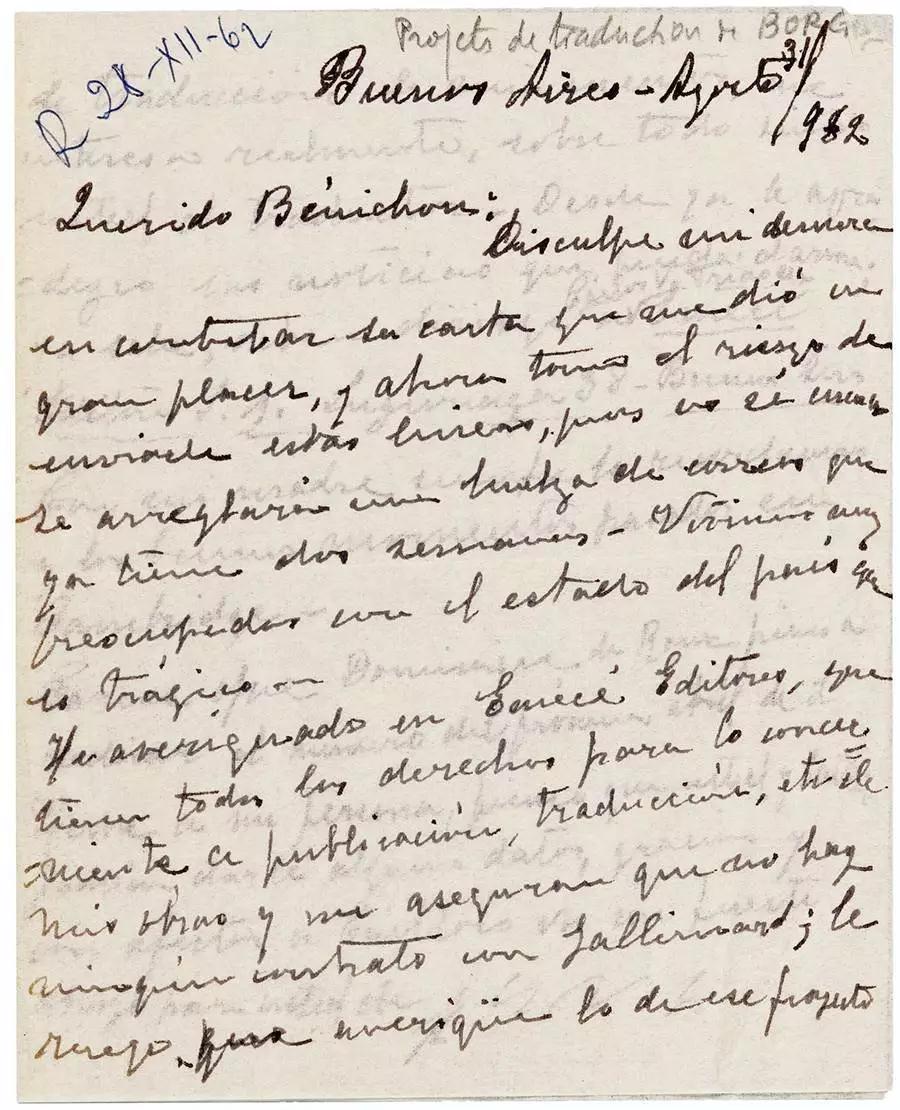

《理想的读者》 【加】阿尔维托•曼古埃尔 著 宋伟航 译 广西师范大学出版社·新民说 2019年8月 《理想的读者》是曼古埃尔最富自传色彩的一本书,仍保持其一贯的博学与精妙,同时在题材上加入许多个人经历。作者以英国作家刘易斯•卡罗尔笔下的爱丽丝为引子,游走于文学经典与现实历史之间,谈到犹太身份带来的困扰,回忆博尔赫斯的爱情往事,追溯切•格瓦拉之死给年轻一代的冲击,讨论荷马失明的深刻意味,批评略萨对遗忘的辩护,分析转型正义面临的难题。 本文便摘自本书中博尔赫斯的爱情一章。刚刚过去的8月24日,是博尔赫斯诞辰120周年的日子,纪念这位阿根廷文豪、“作家中的作家”的拉美文学之父,有许多种方式和角度,但一个真实的博尔赫斯不全在文学里,而是在文化之外那些平凡的日子里。 1966 年的一天下午,在布宜诺斯艾利斯,我应邀到作家埃斯特拉•坎托的公寓用晚餐。她是位年约五十的妇人,有一点耳背,染了一头漂亮的红发,有着深度近视的大眼睛(她在人前不肯戴眼镜,免得减损风情)。她在又小又脏的厨房撞来撞去,忙着用罐头豌豆和香肠凑合出晚餐,大声朗诵着济慈和罗塞蒂的诗句。博尔赫斯最好的短篇小说中,有一篇《阿莱夫》是题献给她的,她也绝对不会让人忘了这一件事。不过,博尔赫斯本人倒不想跟她一样念念不忘。至少我跟他提起坎托,说要去见她,博尔赫斯听了一声不吭。后来有人跟我说,博尔赫斯一声不吭,在他,是礼貌。 我认识坎托的时候,她的书在阿根廷文坛已经退场。在所谓的“拉美文学爆炸”风起云涌,将曼努埃尔•普伊格一辈作家推送至巅峰之后,编辑已经不想再出版她的著作。她的小说那时在书店都是以清仓特价甩卖,满布灰尘,和她的厨房一样。很久以前,20 世纪 40 年代吧,她可是用(她欣赏的)威廉•赫兹利特风格,为好几份当红的文学期刊写过文章,从博尔赫斯当过一阵子主编的《布宜诺斯艾利斯纪事》到《南方》都可见到。 坎托的写实小说,(她自认)遥应列昂尼德•安德烈耶夫的手法,曾经刊在《国家报》和《新闻报》的文学副刊;她的长篇小说则徘徊在心理学和象征主义两端,于布宜诺斯艾利斯知识界纵使不算风靡一时,评论也都不错。依坎托自述,她之所以风光不再,全是因为她卖弄聪明。她有个哥哥,帕特里西奥•坎托,是出色的译者,当年兄妹俩乱伦的谣言,就是她哥哥精心炒作出来的。当年两兄妹一起密商要去赢一项文学奖。博尔赫斯、小说家爱德华多•马列亚、短篇小说家及评论家卡门•甘达拉,都在评审委员之列。坎托兄妹讲好要写一篇小说,将每一位评审的喜好一网打尽:引述但丁文字给博尔赫斯看,写关于美术、文学、道德的哲学讨论给马列亚看,引述一段甘达拉的话给甘达拉看。 两人藏身在一位文坛才女的名号后面,他们相信才女会是忠实的朋友。小说冠上《光是她的名字》(Lu era su nombre)的标题交出去,也由评审一致决议颁与首奖。不巧,艺术家惺惺相惜的交情不过如此,文坛才女竟然背弃他们,拆穿得奖的诡计,兄妹俩就此被布宜诺斯艾利斯的每一个文学沙龙扫地出门。一半是衔恨在心吧,一半是因为喜爱俄国文学而误入歧途,坎托兄妹加入了何塞•佩内隆创立的党派(如萨瓦托所说,它跟保守党根本无法区分,因为党内的老家伙们开会时大多数都在打瞌睡)。而博尔赫斯对红色颇为厌恶,他年轻时虽然写过一本诗集赞美 1917 年,但很后悔。 晚餐之际,埃斯特拉•坎托问我想不想看《阿莱夫》的手稿(这一份手稿二十年后被她送进苏富比拍卖,卖出二万七千美元的高价)。我说想。她拿出一只泛着油光的牛皮纸袋,从纸袋抽出一份文稿,总共十七页,用“小矮人的字”写得工工整整(“小矮人的字”是博尔赫斯自己的说法,他的字写得很小、一个个字母都不相连)。稿子上有一些小小的修正和改动。坎托将写在最后一页的献辞指给我看,再从餐桌对面拉住我的手,轻轻搭在她的脸庞(那时我才十八岁,吓呆了)。“你摸我的骨头,”坎托下令,“就会知道我那时候很漂亮的。” “那时”指的是 1944 年,是坎托在阿道夫•比奥伊•卡萨雷斯和西尔温娜•奥坎波夫妇家里初识博尔赫斯的那一年。西尔温娜诗写得不错,短篇小说还要更好。她的姐姐维多利亚•奥坎波,是财力雄厚、贵族气质浓厚的《南方》杂志创办人。比奥伊比西尔温娜要小八岁,本身也是阿根廷首屈一指的乳品王国继承人。家族乳品的厂牌商标“玛托纳”,是从比奥伊母亲的名字“玛塔”变来的。博尔赫斯和比奥伊一开始的合作,便是为“玛托纳”的酸奶写一系列广告文案。  ▲博尔赫斯与埃斯特拉·坎托 埃斯特拉•坎托初识博尔赫斯,依她自己的看法,离天雷勾动地火(coupde foudre)还差得远呢。“可是啊,”她脸上一抹怅然的笑,说,“贝雅特丽齐初见但丁,不也没怎么动心。”仿佛要为她的反应找佐证似的,坎托写起四十五岁的博尔赫斯──后来放进她的回忆录《博尔赫斯剪影》,也故意把他写得一无是处:“胖胖的,相当高,背挺得很直,脸苍白而多肉,脚特别小,手呢,握的时候跟没骨头一样,软绵绵的,好像觉得不得不和别人踫一下很不舒服。讲话不太流利,像是在找词儿,在征询同意。” 我倒有一次听博尔赫斯以他这种不太流利的讲话方式发挥出了好得不得了的效果。那一次是有记者问他最欣赏圣马丁将军哪一点?圣马丁将军是阿根廷的建国英雄,在阿根廷独立战争期间力抗西班牙大军。博尔赫斯答得很慢、很慢:“他的半身铜像……散见……各地的……公家机关……学校……操场;他的名字……不断地……在军队……行军时……被复诵……他的头像……印在十比索……的钞票上……”顿了好久,那一名记者呆坐在椅上,茫然无措。记者正要开口问博尔赫斯怎么会挑这么特别的切入点来说,博尔赫斯又开口说了:“……都害我和这一位英雄真正的身影隔得好远。” 那一晚初识博尔赫斯后,坎托便常到比奥伊•卡萨雷斯家用晚餐。比奥伊家的晚餐,谈话向来十分热闹,因为西尔温娜•奥坎波有个不安分的习惯,喜欢冷不防迸出问题扔向客人,譬如“要是可以自杀,你会选什么方式?” 有一天,夏日傍晚,博尔赫斯和坎托恰巧一起离开,博尔赫斯便说要送坎托去搭地铁。到了地铁站,博尔赫斯又吞吞吐吐说他们两个人可以再走远一点。一小时后,两人竟然坐在五月大道的一家咖啡馆里了。显然两人的话题转向了文学。坎托提起她很欣赏《康蒂妲》,也引述了这一出戏结尾的一段。博尔赫斯听得不胜陶醉,说他还是头一次遇到女士喜欢萧伯纳。接着,博尔赫斯用他已经初现失明症状的眼睛,瞅着坎托看,用英语献上赞美:“笑如蒙娜丽莎,动如骑士棋子。”咖啡馆要关门了他们才离开,又再散步到凌晨三点半。翌日,博尔赫斯送了一本康拉德的《青春》到她的住处,但没见她就走了。 博尔赫斯追求埃斯特拉•坎托,历时两年。于此期间,坎托说:“他爱我,而我只是喜欢他。”两人常作长时间散步,或是搭电车漫无目的地在布宜诺斯艾利斯南区穿梭。博尔赫斯爱坐电车。他也是在七号电车上,于往返市立图书馆的讨厌工作途中,靠着双语对照本的但丁《神曲》,自学意大利文的。博尔赫斯说过:“我从英文的《地狱篇》开始;等我读完《炼狱篇》,已经看得懂原文了。” 博尔赫斯不在坎托身边的时候,就会写信给她,写个不停。博尔赫斯的信写得相当动人,后来也被坎托收入《博尔赫斯剪影》中。例如博尔赫斯有一封未标日期的信,为他没有告知坎托便径自到外地去而道歉:“一则以惧或者以礼吧,总之悲哀的是我深恐我这人于你,不外是不便或责任而已。”接着他又坦承:“命运显现的形貌不断重复,像循环绕圈的图案;如今,这又再出现:我又一次身在马德普拉塔,心却飞奔向你。”  ▲博尔赫斯书信手稿1962,来自苏富比 1945年夏,博尔赫斯告诉坎托,他要写一则故事,讲有一处地方是“世上每一处地方”,他还要把小说题献给她。两三天后,博尔赫斯拿了一个小包裹到坎托家,说里面是《阿莱夫》。坎托打开包裹,看见一个小小的万花筒,只是它马上就被女佣的四岁儿子打破了。 《阿莱夫》的故事,随博尔赫斯对坎托痴迷的爱而往前推进。在一张给坎托的明信片上,博尔赫斯用英文写道: 星期四,约五点 我在布宜诺斯艾利斯。今晚我要见你,明天我要见你,我知道我们在一起一定会很快活(快活,闲晃,有时不发一语,大半时候傻得痛快),但我已经感觉到和你分离而如肝肠寸断的痛,我被河流,被城市,被一丛丛杂草,被形势,被日夜,硬生生从你身边拉开。 这几句,我保证是我最后一次自溺于这样的心情。以后,我再也不会一肚子自怨自怜。亲爱的,我爱你,我愿你享有世间一切的幸福;广大无边、错综复杂、密密交织的幸福未来,就横亘在我们眼前。我像某些糟糕透顶的散文诗人那般写着这些;这一张明信片不如不写,我可不敢重读。埃斯特拉啊,埃斯特拉•坎托,当你读到这一张明信片,我应该已经快把我答应为你写的故事写完了,这是一个很大的系列里打头阵的一篇。 你的乔治 “关于那个是世上所有地方的地方的故事”(博尔赫斯在另一张明信片如此提到这篇小说),是以布宜诺斯艾利斯一位美丽的贵族贝雅特丽斯•维特波死去的那一年夏天起头的,博尔赫斯,也就是主述者,深爱着她。贝雅特丽斯有个表哥,叫卡洛斯•阿亨蒂诺•达内里,是个爱掉书袋、装模作样的诗人(有此一说:博尔赫斯写这角色是以他的妹夫,也就是作家吉列尔莫•德•托雷为蓝本而塑造出来的。德•托雷本人的行文,恪守西班牙皇家学院颁布的推荐用字),正在写一部恢宏壮阔的诗篇,要将世间万物和天堂一切悉数尽现于笔下。而他的灵感来源就是阿莱夫,宇宙万物尽存于阿莱夫这一处地方。达内里跟博尔赫斯说,这地方就在贝雅特丽斯家往地下室去的第十九级台阶的下方,躺在地板上还要摆对姿势,才看得到。 博尔赫斯闻言照做,阿莱夫果然出现在眼前:“阿莱夫的直径大约为两三厘米,但宇宙空间都包罗其中,体积没有按比例缩小。”万事万物无不出现在他惊诧的眼前,他如惠特曼一般细数家珍:“我看到浩瀚的海洋、黎明和黄昏,看到美洲的人群、一座黑金字塔中心一张银光闪闪的蜘蛛网,看到一个残破的迷宫(那是伦敦),看到无数眼睛像照镜子似的近看着我……”主述者将看到的事物一一道来,延续到下一页。在诸象中,博尔赫斯不可思议地看见了自己的脸、他的读者们的脸——也就是我们的脸,以及“曾是美好的贝雅特丽斯怵目的遗骸”。不止,还有教博尔赫斯看了大为屈辱的:他看见了几封“猥亵的、难以置信但又千真万确的信”,出自遥不可及的贝雅特丽斯之手,写给达内里。“我觉得眩晕,我哭了,”博尔赫斯总结道,“因为我亲眼看到了那个名字屡屡被盗用、但无人正视的秘密的、假设的东西:难以理解的宇宙。” 故事写好后,博尔赫斯投稿到《南方》杂志,刊登在1945年9月那一期。之后没多久,博尔赫斯和埃斯特拉•坎托在阿德罗格的德利西亚斯酒店用晚餐。阿德罗格在布宜诺斯艾利斯郊区一带,这里对博尔赫斯有重大的意义。年轻时,他在这里和家人一起度过几年快乐的暑假,博览群书;三十五岁时,极度痛苦的他于 1934 年 8 月 25 日在这里试图自杀(他在 1978 年写了一篇故事纪念此事,时间设在未来,叫作“1983 年 8 月 25 日”);他以这里为背景,写下一部形而上侦探小说《死亡与指南针》,将德利西亚斯酒店变成一栋别墅,还取了很美的名字,“悲伤罗伊”( Triste-le-Roy)。薄暮时分,他和坎托沿着愈来愈暗的街道散步,博尔赫斯用意大利文背诵贝雅特丽齐央求维吉尔陪但丁到地狱走一回的诗句。于此附上多萝西•谢尔斯的英译: 啊!曼图亚的温文尔雅的魂灵! 你的声誉至今仍在世上传颂, 并将和世界一样万古长存, 我的一位朋友——不算走运 正在那荒凉的山地中途受阻。 坎托对我复诵诗句,跟我说博尔赫斯还取笑贝雅特丽齐为了达到目的,不惜阿谀奉承维吉尔。“接着,博尔赫斯面向我,”坎托说,“虽然衬着雾蒙蒙的街灯,他几乎看不清楚我,但他问我愿不愿意嫁给他。” 坎托半开玩笑半认真地作答,说她兴许会答应。“可是,乔治啊,你别忘了我是萧伯纳的信徒。所以,没有先上床,我不嫁给你。”坎托在餐桌对面对我追加了一句:“我知道他绝对不敢。” 博尔赫斯和坎托的关系就仅止于此,似是有情却又无意,也只勉强再拖了一年。依坎托的说法,两人分手有博尔赫斯的母亲从中作梗。博尔赫斯的母亲作为儿子一贯的监护人,对儿子的女性友人一概没有多少好感。之后,1967 年,博尔赫斯的母亲看似同意他迎娶艾尔莎•艾斯泰德•米兰(“我看你娶艾尔莎应该不错,因为她是寡妇,懂得人生。”),坎托的评语则是:“她帮他找了个替代品在身边。”不过,博尔赫斯娶艾尔莎却是大不幸。 不管博尔赫斯对谁亲近一点,艾尔莎都会妒火中烧,她阻止博尔赫斯探望他母亲,也从来不邀请他母亲到他们的公寓来。博尔赫斯对文学的兴趣,艾尔莎不屑一顾。艾尔莎连书也不太读。博尔赫斯爱在每天早晨就着咖啡和吐司畅谈他的梦想,艾尔莎才不做梦,或声称自己不做梦,而博尔赫斯觉得这是不可想象的。艾尔莎在乎的,是名气为博尔赫斯带来的排场,博尔赫斯本人却特别瞧不起这些东西:勋章、鸡尾酒会、和名流见面。  ▲博尔赫斯与艾尔莎 有一次博尔赫斯受邀到美国哈佛大学演讲,艾尔莎坚持校方要提高酬劳,安排更豪华的食宿。一晚,一名哈佛教授看到博尔赫斯待在住处外面,穿的还是拖鞋和睡衣。“我太太把我锁在外头。”博尔赫斯万分尴尬地解释。那位教授把博尔赫斯带回自家留宿,翌日早晨去找艾尔莎理论。艾尔莎回嘴:“又不是你要看他盖在被单底下是什么样子!” 另一次,在布宜诺斯艾利斯他们住的公寓,我去看博尔赫斯,博尔赫斯趁艾尔莎不在房间的时候压低声音问我:“告诉我,别波在吗?”别波是博尔赫斯养的一头白色大公猫。我跟他说别波在,正窝在一张安乐椅上睡觉。“谢天谢地,”博尔赫斯说,“她跟我说它跑掉了。可我能听得到它在屋里,我还以为我要发神经了。” 活像纳博科夫《黑暗中的笑声》里的一幕。 博尔赫斯从艾尔莎身边仓皇逃走,当然绝不光彩。由于“离婚”一事在阿根廷根本闻所未闻,所以,博尔赫斯唯一能用的手段便是合法分居。1970 年 7 月 7 日,博尔赫斯的美籍翻译诺曼•迪•乔凡尼在国家图书馆(博尔赫斯在那儿有办公室)用出租车将博尔赫斯接走,并偷偷陪他到机场,一起搭机到科尔多瓦。博尔赫斯先前已由迪•乔凡尼协助找了一名律师和三名搬家工人,交代好事情,他们在这时候也依博尔赫斯的意思,抵达艾尔莎住的公寓按门铃,出示法律文件和法院命令,将博尔赫斯的藏书全数搬走。博尔赫斯和艾尔莎的婚姻维系不到四年。 (责任编辑:admin) |