从被遗忘的卡尔·拉赫曼谈起——我们为什么必须回归语文学?

http://www.newdu.com 2024/11/24 08:11:16 文汇报 李婵娜 参加讨论

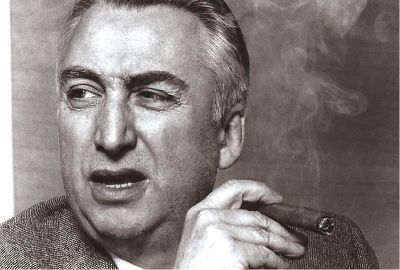

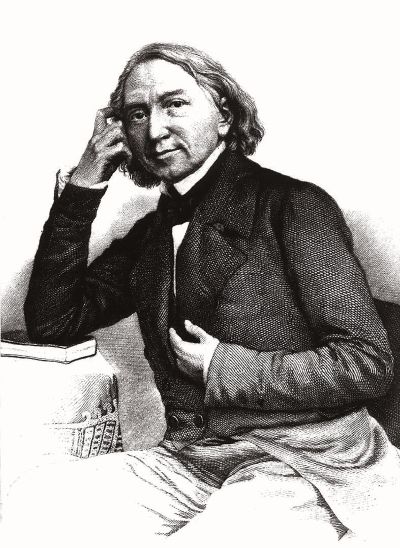

罗兰·巴特(RolandBarthes)“作者之死”的观点,一言以蔽之,是终结作者对文本意义理解的专断性权威,主张文本的意义并不是在文本创造之初由其作者决定的。 语文学在中国很早就已经被引介,只不过被遗忘良久。《回归语文学》一书,就是针对“中国的学术背离傅斯年先生积极倡导,王国维、陈垣、陈寅恪等先生身体力行的‘语文学’传统已非一朝一夕之事”这一现状,于中国学界内重兴语文学这一研究方法。  将西方古典文本研究系统化的学者卡尔·拉赫曼(KarlLachmann) 谁是卡尔·拉赫曼? 美国文学研究界的出版巨擘诺顿(Norton)于2001年发行了一部雄心勃勃的、对2400年西方文学理论史进行梳爬整理的文选The Norton Anthology of Theory and Criticism。然而,这部上穷及古希腊时期高尔吉亚与柏拉图的针锋相对、下究至当前风头正盛的性别理论的大部头作品,竟然完全忽略了卡尔·拉赫曼(Karl Lachmann)这位将西方古典文本研究系统化的学者。如果说中国学界对他知之甚少是出于地缘的隔离和学术路径的相别,诺顿出版的这部长达2600多页的西方文学批评界案头书,竟然也没收录他的任何信息,着实让人大跌眼镜。 卡尔·拉赫曼究竟是谁?一个合格的文本研究者,即便不熟悉他本人,也一定对以他命名的系统研究文本的方法“拉赫曼法(Lachmann Method)”不陌生[该方法的系统理论化并非卡尔·拉赫曼一人之功,法国罗曼语文学家Gaston Paris(1839—1903)、德国拜占庭学大家Paul Mass(1880—1964)、意大利希腊拉丁语文学大家Giorgio Pasquali等学者都对该方法进行了进一步改进和拓宽,基本形成了现代意义上的拉赫曼法]。这个文本研究法也被称为文本系谱批评法,或者共同讹误法,是在继承西方古典语文学悠久的历史基础上,由19世纪初期德国拉丁语语文学家卡尔·拉赫曼(1793—1851)总结出的一种语文学研究方法,也可以称为文本批判法。此方法在19世纪和20世纪前半叶大放异彩,成为古典学研究(古希腊和拉丁语)、圣经学研究(尤其是新约研究)、中世纪拉丁语与拜占庭学、罗曼学等等文本研究领域最基础和最关键的研究方法,可以说是欧洲文本研究在后现代主义转型之前的主流研究方法。 在印刷术广泛普及前,文本大多是通过抄写者手工抄写的。而抄写者作为自然人,不可能像复印机一样完全复制之前的版本内容,因此某一文本在历史发展和地域传播过程中,必然产生多个版本,而不同版本对同一问题有的记录是有差别的。因抄写者的知识水平、知识背景、疏忽失误等等,任何一个新的抄本的产生必然会带来新的讹误,这便是文本批评方法的预设前提(Trovato 2014:57“The assumption that in every new copy the copyist introduces new errors is one of the bases for the reconstructive method”)。依据拉赫曼法,学者对某一个文本流传的多个版本进行对勘比较,发现各个版本所含的“单生讹误”;通过考察“单生讹误”的沿袭状况,考镜现存不同版本之间的源流关系,从而绘制该文本历史发展过程中的谱系;剔除谱系中位于下游、不能提供新差别记录的版本(这种被筛除的版本被统称为codices descripti,而这个过程即为elim inatio codicum descriptorum,也就是剔除仅含有已知w itnesses的版本的过程。参见Trovato 2014:59ff.),对 剩余有价值的文本进行精校,制作精校本,推衍其原始文本的基本内容。[按:文本批评领域的另一预设是,任何一个流传的版本必定与理论上曾经存在过的原始版本有差别。这种差别一般区分成两种,一种被称为变体(variant),包括了字形变体(graphical variant,比如古藏文pha经常和pa混用)、构词时音位的组合变化而导致的变体 (phonomorphological variant,例如梵文karma和巴利语kamma),等等。另一种差别则被称为“讹误”,可以分成polygeneric(多生讹误)和monogeneric(单生讹误)两种。Polygeneric指的是,不同的抄写者可能都会独立犯的错误,比如,当m,in,ni这几组英文字母写的比较潦草的时候,可能不止一个人会将它们混淆。而monogeneric(单生讹误)则指,某个不可能被多个抄写者独立犯下的错误,比如,A文本抄写者因为看串行而将句子写错,如果完全雷同的错误突兀的出现在B文本,那B文本就应该来源于A文本。在拉赫曼法中,因为变体和多生讹误是可以被细心的抄写者发现并改正的,所以并不能用作判断文本新旧层次的根据。只有那些显著的单生讹误才可以被当作判定文本谱系的证据(Trovato 2014:56:“only important monogcnetic errors should be used as indicative errors[Germ.Leitfehler;It.etrori direttivi or erron guida]to reconstruct a genealogy of the copies known to us”)。详细定义可参见Trovato 2014:54-56] Lachmann的方法,也广泛应用到当时兴起的东方学领域,被欧洲(以德国、法国、意大利、英国、荷兰等为代表)的学者奉为校勘、考证梵文、巴利文、甚至是汉藏文等东方文本的圭臬。这也就是沈卫荣先生不断在其新书《回归语文学》(下简称“沈书”)中一再缅怀的“语文学传统”。早期践行这种治学方法的佛教学者包括了Eugène Burnouf(1801—1852)、Viggo Fausb觟ll(1821—1908)、Johan H.C.Kern(1833—1917)、T.W.Rhys-Davids(1843—1922)、Hermann Oldenberg (1854—1920)、Sylvain Lévi(1863—1935)等等。20世纪下半叶乃至本世纪初的欧洲,主流的佛教学者均遵循此方法,例如比利时鲁汶大学原有魪tienne Lamotte(1903—1983)、荷兰莱顿大学原 有J.W.de Jong(1921—2000),德国哥廷根大学原有Ernst Waldschmidt(1897—1985),德国马尔堡大学原有Micheal Hahn(1941—2014),德国汉堡大学有荣休教授Lambert Smithausen,德 国 弗 莱堡大学有荣休教授Oskar von Hinüber,奥地利科学院有亚洲文化思想史研究所前所长Ernst Steinkellner,不一而足。他们的学生或者继任者也都遵循这一治学方法,形成了当今欧洲佛教研究的基本格局。近十多年来,奥地利科学院出版了数量众多的佛教文本研究,其导论部分大都惯例性地对某文本的多个版本或者差别记录进行系谱编绘,考镜版本源头,究根到底,也是Lachmann Method的忠实践行者。 对文学批评界产生如此重要影响的Lachmann,竟然被诺顿出版的文学理论史所遗忘,无疑印证了沈卫荣先生在其新书《回归语文学》中多次表达的忧虑:语文学难道已经是旧方法、“明日黄花”了吗? 文本是作者的一己之物,还是人类普遍精神智慧的产物? 不可否认,语文学(尤其是上文提及的德国语文学一派)的确在当代学术思潮中受到了冲击,而这种冲击跟后现代主义对文本产生的新认知(这大致等同于沈书所提到的与语文学所对立的“理论”)密切相关。1968年,法国结构主义到解构主义的过渡性人物罗兰·巴特(Roland Barthes,1915—1980)的名作《作者之死》(The Death of the Author)横空出世,引发了学界对文本定义的滚雪球式的新思考:作者是否享有对文本理解的独一权威?换而言之,一个在社会历史进程中产生影响的文本,究竟是作者一己之力的个人产物,还是人类普遍精神智慧的产物?文本的意义是在写作之处就封闭固定化了,还是随着读者群的社会、文化、历史背景的演变而不断变化的? 罗兰·巴特“作者之死”的观点,一言以蔽之,是终结作者对文本意义理解的专断性权威,主张文本的意义并不是在文本创造之初由其作者决定的,而是在流传过程中、在“阅读”这一过程产生的,即强调读者的作用。他的观点很容易造成误解,所以需要稍作阐示。“作者之死”并非等同于读者拥有随意曲解文本意义的特权。罗兰·巴特在此批评的是以往文本学者的固有观点,即认为文本意义由作者赋予。他转而强调,文本的意义是在流传过程中,由不同社会文化背景(也就是不同读者群)赋予的,是富有流动性和开放性的。不难理解,当文本被写成、被传播的那一刻,它就脱离了作者所处的特定的社会文化背景,在传播到新的社会文化环境后,由新的背景赋予其新的含义。由此可知,在罗兰·巴特的术语中,“读者”并不是指阅读文本的具体某个读者,更不是将文本的内容主观个人化,“读者”指文本产生意义的“目的地”:如果作者被看作文本的起点,读者自然是其目的地。而作者一旦搁笔竟书,也无非是文本的读者之一,至多是“有特权的读者”。 1969年,也就是罗兰·巴特发表《作者之死》仅一年后,米歇尔·福柯(Michel Foucault)也发表了呼应性的文章《作者是什么?》(What Is an Author?)。对于罗兰·巴特的极端主张,比如对“作者”的关注会阻碍文本产生意义,又比如在理解文本的时候应“消灭作者”等,福柯并不完全苟同。相对于福柯对人文主义压抑人性自由的彻底批判,他在论文本自由权力上的立场更为折衷。他认为“作者”这一概念不应被彻底摒弃。从实际研究操作来说,“作者”可以作为标签式的分类工具,帮助研究者分类整理人类已经创造出的、卷帙浩繁的文献。当然,研究者不应再关注如何还原作者所创造的源头文本或者作者想表达什么思想,但应该关注“作者”作为一种“话语”在文本发展过程中起到了什么样的功能,如何与文本这另一“话语”相互交流、影响。在福柯的讨论中,“文本”同样也被从“作者”的权威中解放了出来,变成了可以对话、交互的双方。 罗兰·巴特将产生文本意义的主体由“作者”转移到“读者”,带给传统文本批判学——尤其是拉赫曼所代表的德国传统语文学——极大的危机。传统文本批判之所以称为“文本批判”,顾名思义,是学者认为流传的文本是不完美的、有瑕疵的,因为学者需要厘清文本讹误、考镜文本源流,通过“批判”文本内容、修正文本讹误,寻找最准确的版本(这个版本通常被称为“ur-text”)。这一学术路径的根本预设和前提是,文本存在过一个最纯粹、最原始、最权威的版本,而这一版本便是“作者”创造的那个版本。由此可见,在传统文本学研究里,“作者”这一概念是文本权威的来源,传统语文学里涉及的平行文本对勘、历史语言学考察、古文书学或者古手稿学研究等等,其根本旨趣就是最大程度上还原“作者”所书写的那个文本。但如果“作者”对于文本的决定性意义消解了,那传统语文学所做的“文本批判”或者“重构原始文本”就是毫无意义的一厢情愿,因为对社会文化产生意义的文本不在于它的原始状态,而在于它在不同社会文化圈内被接受、被传播时的状态。也就是说,任何一个版本,无论在文本批判家的眼中含有多少“杂质”、“讹误”、“污染物”,都是有其历史文化意义的,因而都是需要被独立接受和研究的。 开放式语文学:将校勘实践的自由选择权还给“读者” 在佛教文本研究领域(这里仅涉及佛经这一体裁),拉赫曼代表的传统语文学,遇到的危机不仅是由后现代主义思潮所带来的,还与佛经(sūtra)本身的特点有关:佛经无法确知其作者。虽然在佛教传统记录中,所有的佛经都被认定为佛陀所作,但这只是被继承的传统观点,并不能经受历史性的检验。简单举一例,大乘佛经(Mahāyāna sūtra)中已知最早的几部都是大约公元前后产生的,而佛陀早在公元前5世纪末4世纪初就已经涅槃。倘若作者是无法确定,也就意味着“原始文本”无法确定,那实践谱系校勘方法就无从谈起了。 佛经“无作者性”、流动性、内容程式化和模块化这几个特点,在司空竺(Jonathan A.Silk;荷兰莱顿大学佛教学教授)看来,正反映了佛经在早期作为“口传文学”的属性。2015年,他发表《文本创建/诠释/翻译:谈何容易》(Establishing/Interpreting/Translating:Is It Just That Easy?)一 文,从 理 论角度对佛教语文学的实践进行了剖析。首先,根据佛教传统描述,佛陀游方于各地,哪怕每次布道的是同一主题,讲述的内容都不可能完全重合;在口传时代,文本的保留依赖记忆力,因此佛陀使用了大量程式化的表述方便记忆,这些都如一位游历四方、不断重复讲述故事的游吟诗人。在这种情形下,自然会产生多个内容不尽相同的“原版”,这些原版很难说哪个更为真实、权威。在其主持的“开放式语文学(Open Philology)”的项目阐述中,司空竺进一步阐释,实际上,在一部佛经文本的概念下,包含了多个版本,这些版本相互关系密切、共享主要程式化内容,并非从一个唯一原型或者原始文本演化而来。因此在研究佛经时,古典语文学方法的预设,即存在一个原始文本及其线性演变,并不适用。如果使用传统谱系校勘方法,制作“百衲”校本,整合诸种相互独立的材料,那便会创造出历史上从未存在过的文本;另一方面,学者对流传版本有选择性的关注(比如认为某部经文的梵文本一定要优于汉文本),则会忽略文本传承过程中的多线性和丰富性。他直言不讳的指出,很多卓越佛学家的文本工作,譬如E.Lamotte的翻译《维摩诘经》和Jan Nattier的翻译《郁伽长者所问经》,都踏入同一个陷阱:因为忽略了佛经的文本流动性,他们在翻译过程中,将在文本发展史上没有直接关系的藏文版本和汉文材料杂糅,创造出来的是一个在历史上从未存在过的“百纳”本,而这样的翻译工作所具有的历史价值基本为零(该段论述出自司空竺“开放式语文学”的项目阐述)。 如果佛教经文本身无法适用谱系式的校勘,如果佛经多个版本可能都是有权威性的,那佛教语文学家的工作在哪里呢?司空竺在另一篇文章《透过哈哈镜窥物:通过藏汉翻译来阅读印度的文本》(Peering Through a Funhouse Mirror:Trying to Read Indic Texts Through Tibetan and Chinese Translations)一文中,指出了当下佛教语文学者们在处理文本时候遇到的诸多困境和难题;在提出问题之余,他勾画了语文学者可以尝试的道路:如果谱系式的校勘不适合佛经,那文本工作者可以尝试平等地对待手头的文本,忠实的反映各个版本之间的异同,而不轻率做取舍。这也就是“开放式语文学”。然而,他也意识到,“开放式语文学”这一理想化的工作,在纸质文本上是非常难以实现的:纸质印刷作为一种静态的呈现,无法展现不同传世版本之间的复杂关系,加之如果一个文本篇幅过长,那么在一本书内呈现多个版本的任务就更难实现。近些年在欧美发展如火如荼的数字人文项目,可以被解读为语文学在后现代主义思潮下的新尝试:无论是荷兰莱顿大学的“开放式语文学”,还是德国莱比锡大学的“全球化语文学(Global Philology)”项目,都将校勘实践的自由选择权还给了“读者”,通过链接互动沟通不同语言和地域的文本,而读者可以自由切换和呈现想要的版本。 回归语文学:语文学作为严谨的学术路径在中国的前景与发展 拉赫曼代表的语文学,说到底是一套文本处理技术。这种高度可操作的科学方法,和19世纪下半叶以降因科技巨大进步而产生的实证主义精神相契合。而随着实证主义在理论舞台上的褪色,兼之后现代主义对“作者”这一概念进行反思和批判,语文自身也进行了调整和转型。20世纪后半叶,“Reader Response Theory”作为一种活跃的文学批评理论,引导了重视“读者”角色的语文学实践;几乎同时,在北美大行其道的New Criticism(或被称为Formalism),在继承康德的“文艺自主性”的基础上,对文本的作者和产生的社会背景不进行过多的阐述和研究,转而关注文本本身的审美和形式,通过精读材料分析文本本身的修辞、象征性、文艺类型、作品基调等等,阐明其内含的暧昧、矛盾和冲突。甚至,在广义上被称为修辞学批评的很多方法,都为圣经新约的语文学实践提供了新思路和新方法。语文学家从执着追寻ur-text,到批评、反思这套理论方法,实质上是语文学一直保持活跃和不断变革前进的表现。也就是说,语文学家并不排斥理论:宏观理论的思考与微观文本的精度,实则是相互辅助,没有冲突的。后现代主义理论之下,传统德国语文学被反思和批判实属正常。语文学从未被遗忘,亦没有变成旧方法、旧工具。而我开篇所提及的诺顿出版的文学理论中没有收录拉赫曼的理论,其实也只是反映了传统德国语文学在美国语文学实践中的角色而已。正如沈卫荣在《回归语文学》中观察到的,传统语文学不是美国藏学的主流。 然而,在中国,从胡适、傅斯年那辈学者开始,语文学已经被引介,只不过被遗忘良久。《回归语文学》一书,就是针对“中国的学术背离傅斯年先生积极倡导,王国维、陈垣、陈寅恪等先生身体力行的‘语文学’传统已非一朝一夕之事”这一现状(沈书31页),于中国学界内重兴语文学这一研究方法。确实,可能没有人比他更合适在中国提倡语文学了:在欧美游学传习十数载,他对欧美学术路径相当熟稔,运用语文学成果上游刃有余,虽然专于佛教,却目及人文学科的全局。沈书中的评述,覆盖了现今国际人文社会学科的众多领域,可见其广阔的学术视野和深厚的知识储备。 沈卫荣先生在中国倡导语文学,就是向中国学界提倡认真、谦逊的阅读材料的作风和精神。能够精读材料一方面是一种态度,脚踏实地的慢读,承认自己对文本的无知;另一方面是一种能力,面对一个文本,并不是每个学者都能读出问题、发现问题。只有认真的对待文本,我们才有机会理解历史演变中作为信息载体的文本,向我们传达的庞杂的宗教、历史、社会、文化和思想等等信息。正如K.R.Norman在《佛教的语文学取径》(A Philological Approach to Buddhism第7-14页)一书中所云,佛教语文学,需以脚踏实地的态度,综合运用多种手段(比如文本校勘、历史语言学等等)解答文本的含义,而非依靠“直觉”、“猜测”来理解文本。这是一个谦卑和充满挫败感的过程,因为我们可能发现自己其实对历史、对文本、对语言是多么的无知。一个好的语文学家,能够迅速发现自己的无知:为何这个词在这里会是这个意思?它符合语言的历史发展么?这个突兀的用法如何解释?他/她在读文本的过程中需要不断提醒自己,某些习以为常的知识可能是讹误的、经不起推敲的。当然,这不是说语文学不需要创造力,语文学需要的创造力体现在如何将证据按照逻辑线索进行梳理,绝非天马行空的臆断。 沈卫荣先生提倡用语文学的方法认真对待手头的材料,不仅仅是向佛教学、宗教学学者提出的,人类学家、社会学家、艺术史学家等等都需要这种态度和能力才能完成一部优秀的作品。简单举一例,前几年读过一个人类学研究的报告,研究五台山文殊信仰和王权的关系,其中运用了很好的人类学理论。但是该工作并不是一个扎实的研究,因为研究者没有耐心聆听自己的基本材料(也就是民间传说),而是生搬硬套了理论。民间传说中讲到造五台山文殊菩萨像时,只有用荞麦面做的文殊头才能成型,而用金银等做的头都无法成功安放在文殊身上。这个传说中,连该作者本人也曾提出,这里的荞麦面象征着民间社会力量。但是为了迎合其引用的莫斯(Marcel Mauss)的“献祭”理论,该作者未加任何阐述就将民间力量看做“皇权”的一部分,将文殊的“荞麦面头”解读为文殊被献祭给皇权,从而论证其“皇权对文殊神圣性的占有”这一观点。认真阅读此传说,我无法认同该传说体现了“民间力量”与“皇权”的统一:故事之所以强调荞麦头,是强调了民间力量在这里无法被金银头所象征的“官方”、“皇权”所取代,“民间”和“皇权”在此是排斥和竞争的双方,绝非统一的两方面,是民间希冀在皇权之外对宗教精神世界也占有一亩三分地。 毋庸置疑,唯有认真对待材料,才能产出经得推敲的历史、哲学、宗教、社会学著作。而真正的理论大家,无一不是善于阅读、解析基本材料的语文学家。《回归语文学》,是一位史学家充满历史使命感的学术理想自述,是对全球学术史的冷静观察和睿智评述,字字句句无不践行着作者对于语文学广义的理解,体现着沈卫荣先生作为语文学家尊重文本和材料的道德责任。期盼在该书的启发下,未来的中国研究,可以继承中国学术固有的“朴学”之传统,兼之以语文学之方法和精神。 (作者单位:奥地利科学院亚洲文化思想史研究所) (责任编辑:admin) |