2021年03月08日08:17

http://www.newdu.com 2024/11/25 08:11:39 外国文学评论 滕威 参加讨论

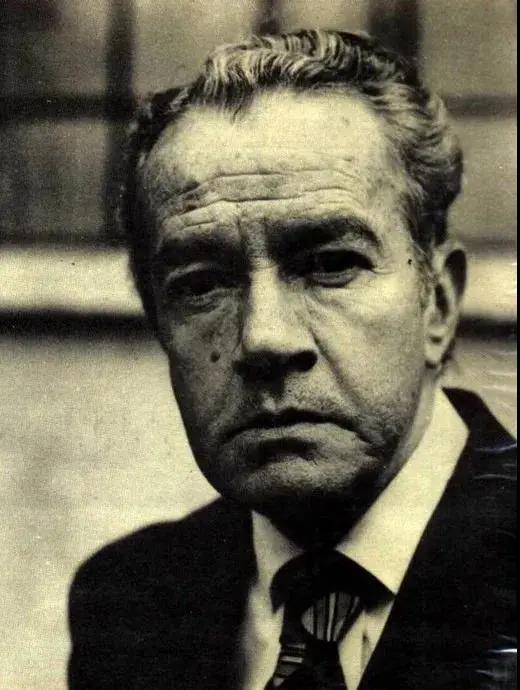

关键词:胡安·鲁尔福 墨西哥小说家胡安·鲁尔福 ( Juan Rulfo) 是世界文学史上的一个奇迹, 他仅凭薄薄的两部作品———短篇小说集 《烈火平原》( El Llano en Llams, 1953) 和中篇小说 《佩德罗·巴拉莫》( Pedro Páramo,1955) [1] ——就赢得了大师之誉。苏珊·桑塔格毫不掩饰对鲁尔福的赞赏: “鲁尔福的小说不仅仅是 20 世纪文学中的一部杰作, 而且也是 20 世纪影响最大的书籍之一; 实际上, 无论怎么高度评价它在过去 40 年中对西班牙语文学所产生的影响都不会过分。《佩德罗·巴拉莫》是一部真正意义上的名著。”[2] 加西亚·马尔克斯对鲁尔福更是推崇备至:“他的作品不过 300 页, 但是它几乎和我们知道的索福克勒斯的作品一样浩瀚,我相信也一样会经久不衰。”[3] 不仅如此, 加西亚·马尔克斯甚至能够将 《佩德罗·巴拉莫》倒背如流。而且, 他不讳言正是 《佩德罗·巴拉莫》让他找到了讲述 《百年孤独》的方式。[4] 用文学史家的话说, “墨西哥小说叙事的真正革新要归功于胡安·鲁尔福。在 《佩德罗·巴拉莫》中, 他革新了叙事结构以及对时间的运用”。[5] 诚然, 无论怎样评价 《佩德罗·巴拉莫》引发的叙事革命的意义都不为过,——西语小说的前一次重大革命还是三个世纪前的 《堂吉诃德》所带来的。然而,纵观这部小说的批评史,我们会发现,批评家们过于关注其技巧与形式的原创性,而对其他方面甚少论及。长久以来,鲁尔福被批评家们定型为一个不问世事、埋头苦吟的避世者。然而细查他的作品,我们发现,历史和政治因素虽然没有给予直白的表述,但它们的痕迹在小说的叙事和隐喻中仍然是可以辨析的。本文试图将 《佩德罗·巴拉莫》放置于墨西哥大革命的历史语境中重新解读,将以往被谈论较多的叙事技巧与形式特征与鲁尔福对墨西哥大革命历史的记忆结合起来,以复原作品携带的政治诉求。  《佩德罗·巴拉莫》 胡安·鲁尔福 著,译林出版社2021年版  胡安·鲁尔福 历史祛魅:小说中的“大革命” 18 世纪后期,鲁尔福家族的祖先从西班牙来到美洲,第一个到达墨西哥的祖辈名叫 Juan Rulfo。鲁尔福强调自己的名字继承自此人,就表明了他承担历史的自觉性。[6] “一些词汇的集合是一个句子,而一个句子对我而言,必须和历史有所连贯,我相信历史。我不相信没有历史、不阐述某种东西而可以形成文学。”[7] 由此可见, 鲁尔福的小说不单单是为了叙事实验[8]或讲故事,言说历史才是他深一层的诉求。因此,若想真正解读 《佩德罗·巴拉莫》,恐怕要从它与历史叙事之间的关系入手,即它言说了怎样的历史,如何言说以及为什么要如此言说。 生于 1917 年的鲁尔福,终其一生都必须面对墨西哥大革命( La Revolucion,1910-1928) 留下的创伤与 “债务”(也是 “遗产”) 。他的故乡是墨西哥哈里斯科州萨约拉城旁边的小村子阿布尔科。鲁尔福在《佩德罗·巴拉莫》中虚构的科马拉,就在萨约拉附近。哈里斯科是墨西哥自然条件最好的州之一,但由于政府对于墨西哥城所在的联邦区之外的地区投入甚少,哈里斯科既没有搭上现代化、工业化的快车,也没有分享到大革命的胜利果实,反而日益贫困,民不聊生。20世纪 50 年代,鲁尔福回到家乡,发现原来有七八千人的村庄只剩下一百五十几人,厚厚的青苔和疯长的野草占据了那些空无一人的房屋。此情此景是促使鲁尔福创作《佩德罗·巴拉莫》的主因之一。从总的经济发展水平来看,当时的墨西哥并不落后。从1940年起,墨西哥经济每年递增6%以上,高于拉丁美洲国家的平均增长率,甚至高于巴西、阿根廷和委内瑞拉等条件最好的国家。但墨西哥的收入分配极不均匀:10%的特权家庭占据了近一半的国民收入,而40%的贫苦家庭只获得14%的国民收入。因此,“大革命”所许诺的美好未来并未被所有墨西哥人共享。有研究者指出:“鲁尔福写作小说的时候,有关独一无二的墨西哥革命的官方说法已经变成滥调和谎言”,因此“他的全部作品都必须被读作是对这一乐观背景的反驳”。[9] 鲁尔福从来没有像前辈及同代的革命小说家们那样正面描写过大革命,但这并不意味着他在刻意回避这段历史或者反感 “革命小说”。事实上,鲁尔福始终对墨西哥革命小说充满敬意,因为 “直到墨西哥革命的时代,墨西哥小说才取得了原创性”。鲁尔福说:“伟大的墨西哥小说始于大革命。或者说,墨西哥小说在大革命时代到达了最伟大的时刻。”[10]他尤其赞赏两部写到萨帕塔的作品 ( Emiliano Zapata) ,一部是格雷高利 奥·洛佩兹·伊·富恩特斯的《大地》( Gregorio Lópezy Fuentes,Tierra) ,一部是西普里亚诺·冈波斯·阿拉多雷的 《那些被击毙的人》(Cipriano Campos Alatorre,Los fusilados) 。[11] 根据一些学者的研究,《佩德罗·巴拉莫》所表现的时间跨度大致是七十年,从巴拉莫出生(19 世纪五六十年代)到 1934年左右胡安·普雷西亚多来到村子寻找其父巴拉莫。墨西哥大革命和“拥护耶稣”战争是小说最重要的背景。墨西哥大革命虽然产生了《墨西哥宪法》(1917) ,但这部宪法丝毫没有保护农民尤其是印第安人的生存权利与民主权利。为印第安人争取 “土地和自由”的萨帕塔在革命中献出了自己的生命,另外一支农民起义队伍也随着领袖潘乔·比亚的被害而分崩离析。大革命没有给农民带来任何幸福,甚至连希望都泯灭了。 从鲁尔福开始发表作品起,消解有关 “大革命”的官方说法就一直是他最主要的诉求。典型的作品是《他们给了我们土地》(Nos han dado la tierra),题目用被动语态表明农民在所谓 “土地改革”中的无力与无奈—— 他们对我们说:“从村庄到这儿这一块土地是你们的了。” …… “但是,代表先生,表土被冲刷光了,土地板结得厉害,我们认为犁头根本插不进这块像石板那么硬的土地。看来只好拿锄头挖几个坑,把种子插在坑内。即使这么干也不见得会长出什么东西来,玉米长不起来,别的庄稼更不行。” “这方面的意见你们可以书面提。现在你们走吧。你们应该加以攻击的是大庄园,而不是分土地给你们的政府。” …… “就这样,我们分到了土地。当局要我们在这只灼热的烤盘上种庄稼,看看能不能发芽生长。” 《烈火平原》集合了鲁尔福对于后革命时代凋敝破败的墨西哥的描述,而《佩德罗·巴拉莫》则可以视作是关于整个大革命过程的寓言。 小说在写到巴拉莫的管家富尔戈尔之死时第一次出现了“革命党”。一个“结巴”对巴拉莫说:“它们是革、革命党,是为您的土、土地来的。”[12] 这种不连贯的表述带来极大的不确定性,对革命 “义正严辞”的目标产生了一种消解作用。接下来,巴拉莫问:“他们是一些什么样的革命党?”这表明 “革命党来了”并不是什么稀罕事, 关键是 “什么样的”,打什么旗号的。“结巴”回答: “我也弄、弄不清,他们是这样称、称呼自己的。”当 “革命党”抵达巴拉莫的地盘后, 他们对巴拉莫说: “如您见到的那样,我们举行了武装起义。” “还有呢?” “这就够了,您认为还不够吗?” “可是,你们为什么要这样做呢?” “因为别人也是这么干嘛,您还不知道? 请您等我们一会儿,等上面的指令来,到那时我们再替您打听打听起义的原因。眼下的问题是我们已经来到这里了。” 另一个革命者佩尔塞卫兰西奥表示他知道原因:“我们造政府的反是因为它卑鄙,造你们的反是因为你们都是些恶棍、土匪,是油光满面的强盗。”但当巴拉莫表示愿意赞助革命的时候,佩尔塞卫兰西奥的革命原因立即被指责为“信口雌黄”。赞助了十万比索及三百人马的巴拉莫从革命对象摇身一变成为革命者。巴拉莫豢养的地痞达马西奥纠集的三百人也成功混入革命队伍。 革命莫名其妙地开始,又莫名其妙地结束。冲着土地来的革命,连巴拉莫土地上的一块土坷垃也没能带走。巴拉莫至死都统治着科马拉,无论是何种 “革命”浪潮都没能冲击他的权威。最终,科马拉毁于他的复仇之心。 鲁尔福没有像革命小说家那样认为革命伦理高于一切。鲁尔福小说中没有绝对的好人与坏人,革命者并不具有道德优越性,而且 “革命者”与 “反动派”之间没有绝对的界限, 二者可以互换角色。鲁尔福笔下的 “人民”不是麻木不仁就是为虎作伥, 即使那些揭竿而起的也是人云亦云、完全没有主体意识的乌合之众。他曾经说: “他们都是反动的人民 ( reactionary people) 。”对于大革命的官方叙事而言, 再没有比鲁尔福的寓言更具摧毁力的文本了。他从官方叙事自身的裂隙进入,不动声色地 “以子之矛攻子之盾”。那套叙事正如佩德罗·巴拉莫一样,看似坚硬,“但内部已经开始碎裂”。 没有大学文凭、曾经靠推销轮胎为生的鲁尔福不同于学院派作家, 他笔下的农民讲一口生动鲜活的家乡土语, 而那些大人物永远像 《他们给了我们土地》里的政府代表一样官腔十足。鲁尔福这一点像极了那个以推销保险为生的卡夫卡。他们都擅长反讽,作品都流露出 “残忍”的幽默——因为他们幽默的对象常常是死亡。鲁尔福甚至比卡夫卡更绝望。在鲁尔福笔下,死亡并不是结局,死亡只是将活着的苦难延伸到另一个世界,在那里,仍然没有出路,没有救赎。连死亡都不能终结苦难,更何况 “革命”或 “现代性”? 正如西班牙著名知识分子帕科·伊戈纳西奥·达沃二世所说 ( Paco Ignacio Taibo II) ,现代性和革命不过是统治着这个国家的 “名义”而已。 鬼魂喧哗的历史再现 《剑桥拉丁美洲文学史》说,鲁尔福在社会关注、语言实验以及独特风格之间取得了平衡,[13]认为《佩德罗·巴拉莫》 这部小说 “更适于视听而不是阅读”。[14]小说中大量的景物描写、无处不在的声音、不断切换的场景,都证明此言不虚。二十世纪中期墨西哥浓厚的视觉艺术氛围深刻影响了《佩德罗·巴拉莫》的构思与叙事。彼时的墨西哥是西语美洲的文化中心,视觉艺术的成就尤令世人刮目相看,代表人物有壁画家里维拉和画家妻子弗里达·卡罗,从弗朗哥独裁统治下的西班牙逃到墨西哥的大导演路易斯·布努埃尔等,因此,这段时期也常被称为 “墨西哥文艺复兴”。值得一提的是,写作电影剧本也曾经是鲁尔福重要的谋生手段。也许我们可以把 《佩德罗·巴拉莫》视为曾经做过电影编剧的鲁尔福的一次跨(文学 /电影)界实验。 《佩德罗·巴拉莫》借用最多的电影叙事手法是闪回, 其闪回之频繁、复杂,引入的叙事者之多在小说中是十分罕见的。《佩德罗·巴拉莫》的闪回是对线性时序的彻底破坏。 小说开篇非常具有迷惑性:“我来科马拉的原因是有人对我说,我父亲住在这儿,他好像名叫佩德罗·巴拉莫。”(一) 第二句就是一个闪回, 回到了母亲弥留之际:“这是家母告诉我的。我向她保证, 一旦她仙逝, 我立即来看望他。”(二) “早先她也对我说过 ( Todavía ántes me había dicho) ”(三) ,这句话引领的第二自然段将日历翻回到更久远的过去。“然而, 我一直没有打算实现我的诺言。近日(hasta ahora pronto) ,不知怎的我的幻想多起来了,头脑中老是爱想入非非,这时忽然出现了这样的念头,期望那位名叫佩德罗·巴拉莫的先生确是我母亲的丈夫。正因为这样, 我才上科马拉来。”(四) 时间又回到距离现在最近的“过去”。总结一下,开篇这一段自述的真正时序应该是三、二、四、一。 全书共 65 小节。主要叙事人按照出场先后顺序依次为 “我,即胡安·普雷西亚多”、“我母亲多罗莱斯”、阿文迪奥、达米亚娜、爱杜薇海斯、巴拉莫、雷德里亚神父、富尔戈尔、多尼斯兄妹、多罗脱阿、苏萨娜等。每个人与巴拉莫人生轨迹相交的时间点不同,比如阿文迪奥是结束巴拉莫生命的人,而苏萨娜主宰了巴拉莫的童年记忆。他们的出场顺序似乎没有什么内在逻辑,这些随处散落、零零碎碎的记忆片段就这样拼凑出巴拉莫近七十年的人生。 更为诡异的是,《佩德罗·巴拉莫》中众声喧哗的是早已不在人间的鬼魂。鲁尔福的招魂术从已去世的母亲絮絮叨叨的回忆开始运作。在墨西哥的文化中,生死无界。按照帕斯的描述, “墨西哥人却常常谈到死亡,和死亡开玩笑,嘲弄它,与它亲昵,伴它入睡,对它表示祝贺。死亡是他们最偏爱的玩物,他们对死亡保持着最长久的爱”。[15]《佩德罗·巴拉莫》的招魂写作将记忆唤回, 使历史与现在共存于同一空间。[16] 文化寻根与弑父 小说开篇—— “我来到了科马拉,因为他们告诉我,我父亲住在那儿,某个叫佩德罗·巴拉莫的人”——明确告诉我们, 其主题是寻找父亲。小说原名 《窃窃私语》( Los Murmullos) ,出版的时候更名为 《佩德罗·巴拉莫》,也说明鲁尔福最终决定围绕 “父亲”展开叙事。可是,在胡安到来之前,父亲已经被杀死,这次寻父之旅以胡安的死亡告终。 不仅胡安无父,科马拉中的大多数年轻男子都是在 “无父”的情形下长大的,因为他们的生身父亲是同一个人——巴拉莫,而后者从来没有认过他们。巴拉莫自己也是未成年即丧父。他的父亲在一次婚礼上被枪杀,这件事情对他打击甚大,以致他后来采取了一种歇斯底里式的报复举动——把所有参加婚礼的人全部杀死。但是,父亲在世时,巴拉莫一直蜷伏于父亲的阴影之下,孱弱卑微,以致父亲认为他是个 “废物”。父亲死后, 他拼命追逐女人,侵吞土地,最终成为科马拉之父。这一切无非是要证明他自己已长大成人。 反映墨西哥大革命的壁画 事实上,小说作者鲁尔福本人就是在孤儿院中长大的。他家族中的男人几乎都死于非命,没有一个活过 33 岁。六岁那年,父亲被杀;两年后,母亲病逝。他的故乡阿普尔科这个小村庄几乎是他的祖父一手建造的,这也许是巴拉莫的原型之一。 小说内外行走着一个个无父的男人。“我是谁”、“我从哪里来”的身份问题在他们的内心纠结,即使死亡也没能终止他们的焦虑。他们都曾努力摆脱困惑,试图找到自我——胡安返乡寻父,巴拉莫不断通过占有女人、占有土地来充实匮乏的主体,鲁尔福则将他的焦虑释放于写作中。[17]但是,胡安从未见到父亲,种种关于父亲的说法使其不堪重负,终死于如影随形的鬼魂私语中。苏萨娜是巴拉莫一生最大的欲望对象,但他从来没能真正得到她,以致苏萨娜死后他彻底放弃了生命。这一切表明,鲁尔福的焦虑并没有被治愈。 毫无疑问,《佩德罗·巴拉莫》是关于墨西哥国族身份的寓言。让我们先回到五百年前的历史中。第一个到达墨西哥的西班牙殖民者埃尔南多·科尔特斯,在墨西哥海湾得到了一个印第安女奴玛利纳利 ( Malinali) ,她会讲玛雅语和纳华语,因此成为科尔特斯的翻译兼情妇。她完全站在殖民者一边,即使殖民者屠杀印第安人时,她也冷眼旁观。后来她接受了天主教的洗礼,被西班牙人称为堂娜·玛里娜 ( Doa Marina) ,而印第安人因为她成了 “天神”的伴侣,给她加上印第安人的尊称后缀 “琴”(-tzin),称她玛林琴(Malintzin)。[18]玛林琴后来被科尔特斯嫁给他人,客死西班牙。而他们的儿子马丁则被留在了墨西哥,最终作为殖民者之子被送上断头台。 台湾译者张淑英在她翻译的《佩德罗·巴拉莫》序中指出,小说 “是对‘马琳齐[即玛林琴]主义’的一种诠释。佩德罗·巴拉莫象征阳刚的大男子主义,他抛弃多洛蕾丝正如可提斯遗弃马琳齐一样,多洛蕾丝·布雷希亚多的角色,正是马琳齐被强暴贩卖的替身。……多洛蕾丝死而未能回到她眷恋的故乡,她也企盼着找寻自我。而璜·布雷希亚多和马丁·可提斯最后死在母亲的故乡。虽是相隔四个世纪的时光隧道,鲁佛仍将历史的墨西哥和现实的墨西哥做了敏锐的洞察与剖析。”[19] 帕斯也曾经撰文《玛林琴的子孙》,指出所有墨西哥人都是“强奸之子”。他在文中引用了何塞·克莱门特·奥罗斯科 《国立大学预科教材》中的观点:“玛林琴是墨西哥的夏娃,墨西哥人唾弃玛林琴时,便在割断自己与过去的联系,否定自己的根源,并且孤立地钻入历史生活之中。”与哈姆雷特不同,哈姆雷特可以仇恨自己的叔父和与之同谋的母亲,但墨西哥人无法同凶手一刀两断,因为凶手是他们的亲生父亲。当你的身体里流淌着殖民者的血液时,你如何一概否定自己的全部传统? 正如帕斯所说,“过去是个整体,由表情、姿态、倾向组成,人们已经很难区分其中哪些是西班牙的,哪些是印第安的”。海蒂·赫布拉指出,普雷西亚多的寻根之旅引导他认同母亲而不是父亲,[20]似乎暗示鲁尔福是印第安主义者。事实上,鲁尔福对印第安人十分同情,[21]但他并不主张墨西哥重新印第安化。《佩德罗·巴拉莫》中虽然女性讲述者众多,但她们对巴拉莫并不带有控诉的情绪。唯一一个拒绝了巴拉莫求欢要求的达米亚娜,对当初的拒绝甚至颇为遗憾。代替多罗蕾丝在新婚之夜与巴拉莫同床的爱杜薇海斯对于巴拉莫因为醉酒而没有占有她耿耿于怀。另一个重要的女性叙事者多罗脱阿充当的是米盖尔的皮条客。在巴拉莫父子的罪恶中,这些女性不仅没有拒绝、反抗,甚至是主动的、合作的、满怀感恩之情的。巴拉莫的第一个妻子多罗莱斯主动离开了他,但却一生难以割舍对科马拉的思念。只有苏萨娜是例外,她以其疯狂乃至死亡将巴拉莫永远排斥在外。所以,与其说普雷西亚多认同母亲而不是父亲,不如说他最终发现无处安置认同感,自我仍然是不解之谜,于是绝望地死去。 如果说独立运动割断了墨西哥同欧洲的血缘关系,那么,可以说大革命使墨西哥重回欧洲历史。因为大革命最终不过是照搬了欧洲主流的现代化框架——宪法、政党制、议会、总统等,大革命中曾经蕴含的其他可能由于萨帕塔的被害而消失。《佩德罗·巴拉莫》显示,在大革命中长大的西班牙后裔鲁尔福对欧洲传统 ( 线性历史观、现代化道路) 持彻底拒绝态度,这本身带有浓厚的文化弑父色彩。可是,另一方面,小说的 “鬼魂叙事”固然表明了鲁尔福对阿兹特克文明的敬意,但他并没有将皈依印第安文明视为墨西哥的出路。鲁尔福的所有小说,包括 《佩德罗·巴拉莫》在内,都没有快乐的结局。鲁尔福笔下的人生于科马拉,死于科马拉,死后游荡在科马拉,永生永世没有救赎,没有希望。 帕斯曾经提出墨西哥人应该寻找自己的未来:“墨西哥人既不愿意当印第安人,也不愿意当西班牙人,同样也不愿意当他们的后代,而是否定他们。他只是断定自己是一种混血的抽象,是一个人。他重新回到了乌有。他要从自身开始。”[22]但真正实践起来又谈何容易。1994 年1月1日, 一支由三千印第安农民组成的蒙面部队占领了墨西哥恰帕斯州首府, 他们宣称自己是“萨帕塔民族解放军”(EZLN)。这支并不诉诸暴力的起义军已经与政府抗争了15年。社会学家鲁道尔夫·斯塔芬哈根曾经预言,恰帕斯运动可能存在四种结局: 与政府最终达成协议,和谈成功; 漫长的对话, 镇压, 运动慢慢被瓦解; 武装战斗扩展到墨西哥其他地区,全面的革命; 长时间的武装斗争,就像美洲其他国家的反政府武装一样。尽管EZLN副司令马科斯( Subcomandante Marcos) 宣称要走出另外一条不同的路[23],但时至今日,恰帕斯运动越来越走向鲁道尔夫预言的第二种结局。好在,一切还在进行中,也许,我们不必如鲁尔福那般绝望。 [1]书名充满隐喻。Pedro与西语中的piedro谐音,暗指石头。小说最后一个单词也是piedra(un monton de piedras),首尾呼应。而Páramo的意思是荒原。1930年代,艾略特《荒原》的西语译本出版,译名即“Páramo”,据说,正是这个译本激发了帕斯写诗的激情。不知道鲁尔福是否亦从中获得灵感。另外,书中最重要的地名Comala,源自西语单词comal,是墨西哥人做玉米饼的平底锅热和玉米饼这两样墨西哥“特产”启发了鲁尔福,Comala这一地名既表明了作品的墨西哥特质,也暗指地狱般的墨西哥社会。 [2]苏珊·桑塔格:《重点所在》,上海译文出版社,第132页。 [3]加西亚·马尔克斯:《回忆胡安·鲁尔福》,见《两百年的孤独》,朱景冬译,昆明:云南人民出版社,1997年,第156-161页。 [4]加西亚·马尔克斯:《回忆胡安·鲁尔福》,见《两百年的孤独》,朱景冬译,第156-161页。 [5]Giuseppe Bellini,Nueva historia de la Literatura hispanoamericana (Madrid:EditorialCastalia,S.A.,2003)551. [6]Reina Roffé,ed.,JuanRulfo:Autobiografia armada(BuenosAires:Corregidor,1973)29-30. [7]璜·冈萨雷兹:《鲁佛访谈录》,载《西方评论》(Revista de Occidente)1981年第9期,第257-270页,转引自张淑英编译《鲁佛》,台北:光复书局,1987年初版。1992年第六刷。鲁佛即鲁尔福。 [8]鲁尔福多次在访谈中提到对法国新小说的反感。 [9]Jason Wilson , “Pedro Páramo by Juan Rulfo,”in Efraín Kristal,ed.,The Cambridge Companion to the Latin American Novel(Cambridge:CambridgeUniverstiyPress,2005)232-244. [10]Aljandro Avilés,“Juan Rulfo opina sobre nuestra novela”,in Diorama de la cultura, Sunday supplement of Excélisior,June8,1969,1. [11]Luis Lea “Juan Rulfo”,in Carlos A.Sole,ed.,Latin American Writers,vol.3(NewYork:Charles Scribner'sSons,1989). [12]本文参考的西语译本是经济文化基金出版社(Fondo de Cultura Econmica)1975年第十版第三次印刷版。中文本参考大陆译者屠孟超及台湾译者张淑英两种译本。 [13]Roberto GonzálezEchevarría,The Cambridge History of Latin American Literature(Cambridge; New York,NY:Cambridge University Press,1996)229. [14]Roberto González Echevarría,The Cambridge History of Latin American Literature,233. [15]帕斯:《万圣节 死人节》,《孤独的迷宫》,王军译,见赵振江主编《帕斯选集》,北京:作家出版社,2006年,第30-43页。 [16]鲁尔福谈到《佩德罗·巴拉莫》的结构时说:“这是一种由沉默、悬线、分割的场面构成的结构,因为一切都是在一个非时间的同一时间中发生的……。”费尔南多·贝尼特斯:《同胡安·鲁尔福的谈话》,墨西哥《一加一》杂志,1980年7月第142期,周六增刊,第4页。转引自莫妮卡·曼索尔:《鲁尔福与魔幻现实主义》,陈光孚编:《拉丁美洲当代文学评论》,广西:漓江出版社,第294页。 [17]鲁尔福曾经说:“写《佩德罗·巴拉莫》时,只想将自己从焦虑不安中解脱。” [18]索飒:《丰饶的苦难》,广西:广西师范大学出版社,2003年。 [19]张淑英:《乌托邦的幻灭,生与死的挣扎》,见《鲁佛》,第11-27页。 [20]Hedy Habra,“Recuperación de laimagin maternal a la luz de elementos fantásticos en Pedro Páramo”,in Chasqui33.2(2004)90-103. [21]他成名之后一直在国立印第安文化研究所工作。 [22]帕斯:《玛林琴的子孙》,王军译,见赵振江主编 《帕斯选集》,北京: 作家出版社,2006 年,第43-61页。 [23]戴锦华主编:《蒙面骑士马科斯文集》,上海:上海人民出版社,2006 年。 本文原刊于《外国文学评论》2010年03期,原标题《历史祛魅与文化弑父——<佩德罗·巴拉莫>的政治性》。 (责任编辑:admin) |

- 上一篇:2021年03月07日08:59

- 下一篇:2021年03月10日08:06