2021年03月04日08:56

http://www.newdu.com 2024/11/25 08:11:16 文艺批评(微信公众号) 张旭东 参加讨论

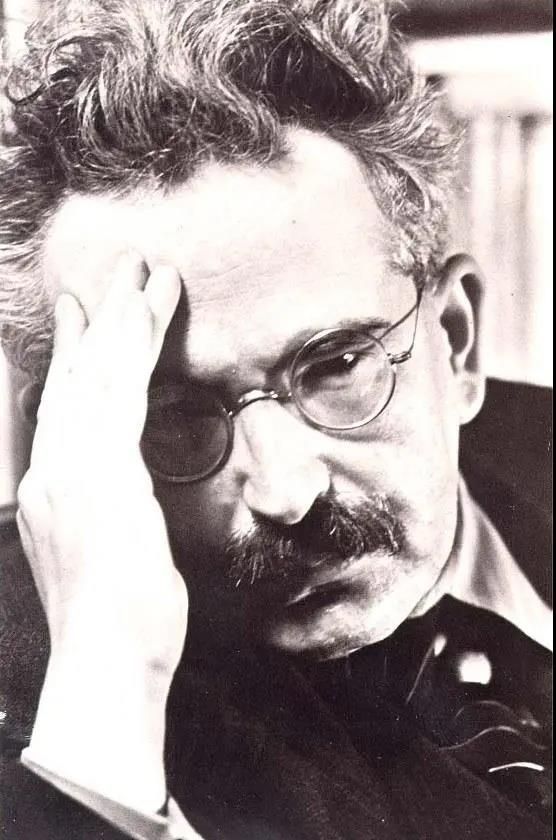

关键词:本雅明 波德莱尔 不妨先谈“名声”。 塞内加一句话道出名声这东西是一种社会现象:“至于名声,一个人的怠见是无济于事的。”这正适用于本雅明。然而西塞罗也有一句话说的却是某种相反的东西:“如果在死后赢得胜利的人在活着时也是胜者,一切将会多么不同。”这也适用于本雅明。  瓦尔特·本雅明 读本雅明的人每每被这个问题吸引,仿佛这关系到本雅明最深的奥秘。美籍德国哲学家汉娜·阿伦特在她那篇令人钦佩的《瓦尔特·本雅明:1892-1940》(为英文版本雅明文选《启迪》所作的长篇序言)中开头这样写道: 法玛(注:希腊神话中的传闻之神)这个贪得无厌的女神有许多副面孔,名声便也以各种各样的面目出现,从千古芳名到一时臭名可谓应有尽有。而“身后之名”是法玛这里最稀少的货色,也是她最不情愿的一种,尽管这种名声不那么专横,且往往比其他种类更加实在可靠——因为它仅仅是置于那些不过是商品的事物之上的偶尔的馈赠。由此获益的无非是死者,所以,它是非卖品。这种非商品的、无利可图的身后之名如今在德国顶着瓦尔特·本雅明的名字走红起来,而这个人不过是在希特勒上台前不到十年间为报刊杂志撰稿的一位德国犹太作家,他为人所知,但并不著名。而当他在1940年选择了死的时候,仍然知道他的人更是寥寥无几。。 十五年后,厚厚两卷本《文集》在法兰克福出版,立即给本雅明带来巨大的名声。60年代以来,激进学生、左翼知识分子以及批评界把本雅明越抬越高,近乎神秘,成了“说不尽的本雅明”,以此做论文也成时髦。在这方面,本雅明与他的同类卡夫卡有着相似的待遇。他们身后的巨大名声在他们生前的朋友们看来,不过是理所应当的事情。的确,身后之名往往在身前伴有来自极少数人的最高的论评。当卡夫卡于1924年死去,他的全部得以出版的作品(其中无一长篇小说)只卖出了两百册;但仅凭这些已足以让几个朋友和读者确信,这里有一位现代散文的大师。本雅明早也在一个难以描绘的圈子里赢得了这种承认。这种承认不但来自当时默默无闻的年轻人,比如格肖姆·肖勒姆(犹太神学家,本雅明青年时代的朋友)和T.W.阿多诺(本雅明的表亲,也是他的笫一个追随者),也来自一些功成名就、好不显赫的人物,其中便有雨果、冯·霍夫曼斯塔尔和贝托尔特·布莱希特。当后者得知本雅明死于逃亡途中不禁仰天长叹,谓为“希特勒给德国文学带来的第一个真正的损失”。 …… “文人”与“收藏家”不同,后者多少是个寓言形象,而前者则主要是个社会形象,虽然本雅明决计把它引入思想的殿堂。“文人”大概就是这样一种人,他们出没于稠人广众之中,游荡在社会的边缘;他们与任何秩序或分类格格不入,貌似无害,实则危险。他们确实生活在文字的世界里,被书籍包围着,但他们却从不会“职业性地”读书撰文。他们并不把自己视为那种以其专长服务于国家社会的“知识分子”,并在一切方面保持着“自由然而孤独”的权利。在商品社会里他们卖文为生,然而写作并不是他们的“工作”,反倒是他们的“不工作”;他们物质生活的基础便正建立在这种“不工作”带来的收入上。因而,无论多么忙碌,他们是“闲暇人”。可以说,文人的本质不在于他们的思维方式,而在于他们的生活方式,在于他同现实世界和精神世界的关联方式。这种独特性在法国传统中有其历史:从拉罗什福科对人类行为的洞察、蒙田的世俗智慧、帕斯卡尔箴言式的机智到孟德斯鸠大胆而开阔的思考,更不用说伏尔泰、狄德罗和卢梭。本雅明的写作年代正是德国魏玛共和国时代,这被称为德国文化的“黄金时代”, “巴黎时代”;本雅明这个在巴黎方感到如至家归的德国人也许正从这一源泉中汲取了力量。我们不难看到,18世纪(大革命时代)把“文人”变成了“革命家”,而19世纪(发达资本主义时代)把“革命家”变成了“文人”,进入20世纪,这个一而二、二而一的形象便无可挽回地分裂成“文化人”和“职业革命家”(或职业政客)。卢卡奇正是这种分裂的牺牲品,某种程度上说这是老一代西方马克思主义者的共同命运(葛兰西是例外)。而萨特,尽管有些两样,也许倒还可以被视为这一伟大传统的最后传人。此中原因不必在此考究,但这一段历史却为本雅明的“文人”提供了背景。同时作为文化人和叛逆者,这正是“文人”的内在韵味。 本雅明笔下的波德莱尔无疑是“文人”的最地道的形象。这既非由于波德莱尔“什么都写”或在艺术主张上朝三暮四,也非由于他曾在烟雾弥漫的小酒馆里密谋策划,在二月革命的街角上扛着长枪高喊“打倒奥皮克将军(他的继父)”。在本雅明看来,波德莱尔今天宣扬“为艺术而艺术”,明天却又声称艺术与道德功利不可分,不过是在表明自己随心所欲的自由;而他的政治直觉也并没有超过那些满脑袋异念怪想的职业密谋者(马克思称他们为“革命的炼金术士”)。福楼拜一句名言:“一切政治我只懂一样:反抗”,而波德莱尔是这样解释这个意思的:“我说‘革命万岁’一如我说‘毁灭万岁’‘死亡万岁’。我不但乐于做个牺牲者,做个吊死鬼我也挺称心。要从两个方面感受革命!我们所有人血液里都有共和精神,就像我们骨头里都有梅毒一样;我们有一种民主的传染病和一种梅毒的传染病。”这种撒旦式的“文人”姿态也正需要从这“两个方面”来看。本雅明说寓言不仅要在精神的自由中提供事物的本质,而且要在事物本身最具体、最堕落的官能意义上提供一份见证。“文人”不啻是这种二元对立的“显以肉身”。本雅明指出了波德莱尔身上的这种两面性:一方面是个高深叵测的寓言者,另一方面是个诡秘的专事密谋的人。在这种意识的空洞和体验的充塞中,文明的一组征兆被揭示出来。 …… “文人”在拥挤不堪的市场里漫步,“张望”决定了他的思维方式,一如他在车水马龙的街道上穿行,“震惊”成为他沉思的唯一内容。这个漫步者在“波希米亚人”之外给文人增添了又一层含义。漫步决定了“文人”思绪的节奏和步幅。在本雅明笔下,波德莱尔步态的特点是“痉挛”,而据里奇纳回忆,本雅明步态的特征则是“向前却又犹疑,是迈步与耽搁的奇怪的混合”。作为闲暇人的“文人”与那种“人群中的人”不同,他始终要求一个“回身的余地”,最关键的是,他总是心不在焉。本雅明说,大城市并不在那些由它造就的人群中的人身上得到表现,相反,却是由在那些穿过城市,迷失在自己的思绪中的人那里被揭示出来。这为那些“被剥夺了生长的环境”的“文人”打开了一条精神的小径。英国评论家切斯特顿(G.K.Chesterton)关于狄更斯的一席话博得本雅明的激赏: 当他(狄更斯)做完苦工,他没有地方可去只有流浪,他走过了大半个伦敦。他是个沉湎于幻想的孩子,总想着自己那沉闷的前程……他在黑夜里从霍登的街灯下走过,在交叉路口被钉上了十字架……他来此并不是要观察什么——一种自命凡的习惯——他并没有注视十字路口以完善自己的心灵或数霍登的街灯来练习算术……狄更斯没有把这些地方印在他的心上,但他的心却印在了这些地方。 游荡不仅为“文人”提供了工作和休息,更培养他的自我意识。在陷于最堕落的感官世界的同时,那种心不在焉的沉思默想却把他带入一片充满灵魂气息的天地。在此,“震惊”的伤痕正暴露为寓言世界的文字;而“文人”不但是发现者,而且是阐释者。一旦他像幽灵一样从世界侧身逃走,世界便会瘫倒在死寂无声的暗中。当他从这片废墟上飘然而过,那消失的一切却将以更加不可抵御的力量凸现在潜意识的深处,“像忧郁将忧郁者吞没”。 波德莱尔以诗人身份说道:“诗人享受着既保持自己的个性又充当着他认为合适的另外一个人的特权。他像借尸还魂般随时进入另一角色。对他个人来说,一切都是敞开的;如果某些地方似乎对他关闭,那是因为在他看来,这些地方本不值得审视。”但这种自鸣得意在本雅明看来就是另外一回事了:“如果说拱廊街是室内的古典形式——游手好闲者眼里的街道就是这样的——那么百货商品则是室内的衰败。市场是游手好闲者的最后一个游荡场所。如果街道在一开始是他的室内,那么室内现在变成了街道。现在他在商品的迷宫里穿行,就像他从前在城市的迷宫里穿行一样。” 这正是“文人”的历史境况。在商品社会里,“文人”逍遥放荡的个性是他对把人分成各种专业的劳动分工的抗议。波德莱尔感受到但却没意识到的东西,正是本雅明意识到却没能够摆脱掉的东西。波德莱尔一心一意地奉献于自己的使命,用经验去换取诗的体验在他不过是两相情愿的魔鬼交易。本雅明同样“赞成”灵魂气息的四散,但他把这归诸历史。他的“文人”姿态所针对的正是那种日益物化的历史统一体。在“寓言的最堕落的感官意义上”,食利者的闲散竟成为精神最后的庇护所。波德莱尔和本雅明都由此出发,对传统的队伍实施突袭。本雅明“拾垃圾的人”的形象由此便是“文人”寓言的最后一个形象:“他们或多或少都过着一种朝不保夕的生活,处在一种反抗社会的低贱的地位上”。甚至拾垃圾的人的活动方式也成为文人活动方式的隐喻:“两者都是在城市居民酣沉睡乡时孤寂地操着自己的行当;甚至两者的姿态都是一样的……诗人为寻觅诗的战利品而漫游城市的步子也必然是拾垃圾的人在他的小路上不时停下,拾起碰到的破烂儿的步子。” 如果说波德莱尔在街头人群中的漫游揭开了巴黎和“现代人”的秘密,那么本雅明在书籍文字中的漫游则消解了僵硬的壁垒,并捕捉住那些打着进步的幌子逃离了历史的“精神岁月”。在这个意义上,本雅明把拾垃圾的人比作编年史家,犹如他总是一再地在一个反讽的意义上把巴黎比作古代罗马:“他在大都会聚敛着每日的垃圾,任何被这个大城市扔掉或丢失、被它唾弃、被它踩在脚下碾得粉碎的东西,他都分门别类地搜集起来。他仔细地审查纵欲的编年史,挥霍的日积月累……”本雅明断言,在适当的时候,拾垃圾的人会同情那些动摇着这个社会的根基的人们,在他的梦里,拾垃圾的人是起义者的同谋。 如果说波德莱尔是“文人”里的撒旦,那么本雅明就是大天使了。这位抱着“把破碎的一切修复完整”的天使之梦的沉思者最终得出这样一个充满智慧和痛苦的结论:只有在断片中才有这个时代获救的唯一的希望。这个希望像一颗隐蔽的太阳,在“文人”每每出人意料的字句后面放出光晕。文人与一切现有秩序格格不入,但他曾是且或许将是未来的立法者;他把传统视为一片废墟,但却由此把它作为残片赎救出来;在现代都市里他一步步丧失了完整的东西,他却藏有真正的诗意;他不具备任何一般可称为英雄的那种人的特征,但或许是这个琐碎的世界里仅存的英雄主义者。 本文摘自《幻想的秩序》,原刊于《读书》1988年11期 (责任编辑:admin) |

- 上一篇:2021年03月04日08:27

- 下一篇:2021年03月05日08:16