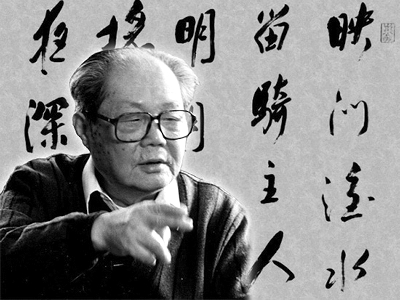

1月22日,著名红学家,中国艺术研究院原副院长、终身研究员冯其庸先生因病医治无效在北京逝世,享年93岁。2月5日,冯其庸先生遗体送别仪式在北京八宝山殡仪馆举行。有关领导与社会各界人士怀着沉痛与敬仰的心情敬献花圈和挽联,与冯其庸先生做最后的告别。

冯其庸,生于1924年2月,江苏无锡人,汉族,1949年参加中国人民解放军,次年加入中国共产党。冯其庸先生长期从事中国文化史、文学史、戏曲史、艺术史研究,以《红楼梦》研究著称于世,著有《曹雪芹家世新考》《论庚辰本》等专著20余种,并主编《红楼梦》新校注本、《红楼梦大词典》《中国艺术百科大辞典》等书。在红学研究中,冯其庸拨开了曹雪芹家世的迷雾,并在版本、思想艺术探索等方面取得卓越成果。

其中,颇值得一提的是《瓜饭楼钞庚辰本〈石头记〉》(“瓜饭楼”三字源自冯其庸先生书斋名,用来记忆早年“以瓜代饭”的苦难岁月)。这是冯其庸先生于1967年至1968年间重抄的庚辰本《石头记》。2017年1月,冯先生这部50年前手抄的《瓜饭楼钞庚辰本〈石头记〉》由青岛出版社出版。冯其庸先生表示:“我对这部抄本《红楼梦》真爱到如同自己的生命一样。”

于此告别时刻,本报特刊登卜键先生的文章,讲述冯其庸先生手抄庚辰本《石头记》这段往事,以飨读者。

在传世的《红楼梦》早期钞本中,“庚辰本”较多保留着前八十回原稿品貌,以内容较全、评语最多、题式整饬、录写精核,具有不可替代的研究价值。冯其庸先生著有《论庚辰本》一书,考证其祖本出处,梳理其流播轨迹,推重其善本地位,评介其文学意义,在红学研究中影响极大。他主持之《红楼梦》校注本,即以庚辰本为底本(前两册),由人民文学出版社印行后大受读者欢迎,历三十余年而畅行不衰。

本文所记,是其庸先生手抄庚辰本的一段往事。那是去年初夏的一个午后,邬书林兄与我约同前往通东冯宅探望,先生已92岁高龄,沉疴牵缠,头脑依然清晰敏锐。絮话间,听他缓缓讲说昔年秘抄庚辰本的情形,深为之感动震撼。一段真切往事,一部沉甸甸的钞本,见证了一个读书人的持节秉义,见证了其为保存文学经典的坚忍强韧,也映照出那个时代的举国癫狂。本文将此本拟称“庚辰别本”,既以有别于通行的庚辰本,复以其别有一段历史背景,别有一番秘抄幽藏经历,别具一种文献价值和文化情怀,请读者细察之。

一、正是众芳摇落时

对于《红楼梦》,毛泽东主席始终给予极高赞誉,影响所及,十年动乱中也出现过阅读和评论的高潮,史称“评红热”。一般人印象中,这本书应是与查封焚烧无缘的。但是不,据其庸先生回忆,在1966年那股嚣然而起的大抄家中,《红楼梦》也被当作“封资修大毒草”,遭到抄检和展览示众:

有一次,造反派要我们去看全校的“黄色”书展览,我看到我藏的影印庚辰本《石头记》也被展览出来了。我心想此风一起,刮向全国,《红楼梦》就要遭殃了。我想秘密抄一部,偷偷保存,以保全此书……(冯其庸《残梦依稀尚有痕》)

清朝嘉道间,行世未久的《红楼梦》即在安徽、江苏多地被禁,当局痛诋为淫书之首;后来的咸同两朝,《红楼梦》连同一批续书再遭厉禁。历史的厄运竟然在二百年后重现,罪名还是“淫书”!

后来的局面更为严峻,老舍、陈笑雨等人自杀的消息传来,人民大学副校长孙泱(朱德委员长原秘书)也含恨自尽;造反派在学校的操场上大焚书,火焰灼天,那部被抄检的庚辰本也被付之一炬。冯先生整天生活在恐怖屈辱的氛围中,而更让他忧虑的是一焚皆焚,是《红楼梦》等经典小说可能自此断绝。他发愿要手抄一部秘传后世,可当时正作为“反动学术权威”“中宣部阎王殿的黑干将”被批斗,关押在西郊新校区,有家不能回,一念之诚,只能默存于心底。

这样的日子过了一年多。至1967年岁尾,学校两大造反派组织的冲突越发激烈,已不太顾得上那些被关押的“黑帮”。冯先生等人白天还要接受批斗,但晚上可以回家了。他千方百计托人借来一部庚辰本,精心挑选笔墨纸张,渴望已久的抄录计划开始缜密实施。他对庚辰本的抄录,从目录、正文到眉批、夹批,一切依照原本款式,就连原书的错漏空缺和赘字,也一概照原样录写,丝毫不变。凡遇脂砚斋等人的眉批夹批,则照原书用朱笔,并尽量摹仿原字体格式,双行小字皆存原貌,一丝不苟。真不敢想象,在那个风雨飘摇的时期,先生竟能够如此沉静执着,如此心宇澄明。非有大信念大定力者,孰能为此?孰敢为此!

在那时,说错一句话都可能招致灾祸,其庸先生的抄录自也不乏危险,对相关事件常不敢直述。别本中有一段附记:

以上五月十二日钞。昨夜大风撼户,通宵不绝,今日余势未息。

此处用隐语,记当时刚发生的一件校园悲剧:两派武斗愈演愈烈,两个中文系学生在冲突时被对方用长矛刺死。他们都曾是年轻好学的阳光男孩,投身“文革”后性情改变,未想到竟死于非命。冯先生听说后深感痛惜,夜抄红楼时仍心绪难平,只能隐晦表达悲伤悼惜之情。这段话以极细小字写成,复用装订线封住,大环境之险恶,先生之忧惧警惕,皆在不言中。大风,指两派之间武力相向的狂热风潮。“昨夜大风撼户”“昨夜大风雨,冷”,曾在别本题记中多次出现,皆有具体所指。

这就是其庸先生秘抄《红楼梦》的真实背景。历史上的档案文献皆有真切来历,多携带着情感与体温,别本亦然。为了避人耳目,也为了不致连累家人,其庸先生通常在妻女入睡后才作抄写,视当日身心状况,或长或短,但从无间断。三个多月后,他抄完前四十回,全八册,以极细之笔写下:

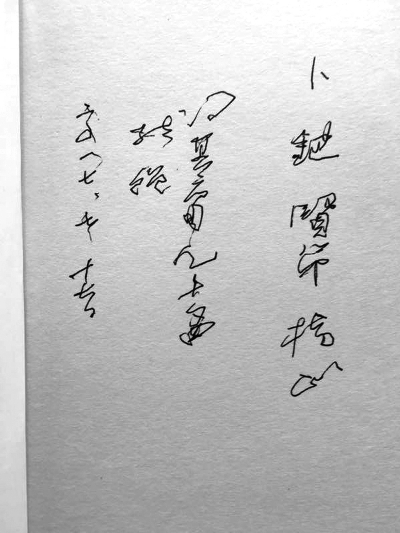

自一九六七年十二月三日起,至六八年三月十九日下午,钞迄上册,共四十回。用曹素功千秋光旧墨、吴兴善琏湖纯紫毫笔。

题记中的“上册”,当为“上函”,推想先生当年心态,大约一则以喜,一则以惧,以致略有小误。夜深而人不静,经过半年多的时光,其庸先生终于将庚辰本全部文字抄完,在最后一页写下:“一九六八年六月十二日凌晨,钞毕全书。”将近半个世纪逝去,仍让人感受到那份带着侥幸的快慰。

其庸先生早岁即以诗文称名,处逆境而吟咏不绝,虽说只能潜存于心底,却也是一种强大的心理支撑。第一次被押上高台,造反派正声嘶力竭地呼口号,忽然雷电交加,倾盆大雨从天而降,台下的人很快走光,只好潦草收场。虽然也是浑身湿透,先生则不以为意,在心里默吟一首:

漫天奉谕读楚辞,正是众芳摇落时。

晚节莫嫌黄菊瘦,天南尚有故人思。

众芳摇落,最是“红楼十二曲”的精准概括,摹画出书中众女子的青春凋零,亦可为“文革”的凄风苦雨写照,不是吗?

二、代为珍藏的年轻学子

庚辰本的“庚辰”,为乾隆二十五年(1760),随着大小和卓在南疆的叛乱被彻底平定,大清王朝的强盛走上巅峰。这年元月,定边将军兆惠派员解送叛酋等进京,乾隆帝在午门举行盛大的献俘礼,“押俘由长安右门入,进天安右门,至太庙街门外,北向跪”(《清高宗实录》卷六〇四),霍集占的首级也同时送到。为边疆安定的久远计,弘历钦命侍郎阿桂总理新疆屯田事宜,命郎世宁等绘制《平定伊犁回部战图册》,五年前写成的御制《平定准噶尔勒铭格登山碑》碑文,也以四种文字刻成,立于格登山之战遗址上的碑亭中。乾隆皇帝素喜标榜“文治武功”,大战役得胜后紧着大宣传,诗文图册,以存长久。至于京师的贵族文人圈正有一部《石头记》在传阅追寻,辗转抄录,恐怕当时还未被圣上闻知。

这年秋天,《红楼梦》前八十回基本改定,书名下标以“庚辰秋月定本”。其庸先生曾撰《红楼梦六十三回与中国西部的平定》,剖析宝玉为芳官改名耶律雄奴一段戏言,隐含乾隆二十年荡平准部割据势力之事,由文入史,以史证文,堪称洞见精微。正是仰赖于清廷戡平准噶尔,大小和卓才得以从流放地回归故乡,而仅仅过了一年多,竟尔揭起反旗。南疆八城战火复起,副都统阿敏道及属下约两百官兵被杀,定边将军兆惠被困黑水营,清廷只得火速再派大军,艰难平叛。由是可知边疆的安定,来之殊为不易;亦可知宝玉所说“不用一干一戈”“千载百载不用武备”,只能算是小孩子的话。《红楼梦》文义之繁复层叠多如是,欲“呼吸领会”,欲解“其中味”,诚非易易。

曹雪芹一代文星,万世文章,而推想其当年生活境况,亦略如今日一些民间写手,腹中锦绣,饥肠辘辘,每成一章,初在小圈子内流传,是以钞本流转,丢失阙漏均属难免。盛世的阳光不可能洒在每一个人身上,后此年余,适当壬午除夕,芹翁在穷饿中凄然辞世。“肠回故垅孤儿泣,泪迸荒天寡妇声”,是友人的悼诗,满纸凄凉与悲怆。此后再过三十余年,才有程伟元的辑集整理,才有高鹗续成后四十回,《红楼梦》刻本方得以刊行。其间多种手抄本辗转秘传,许多文人或收藏家蒐求珍藏,对于这部伟大小说的保存和传播,厥功至伟!钞本,曾是我国典籍传承的重要路径,青灯如豆,逐字逐句,凝集着一代代学人的心血与赤诚。这也是学术界重视庚辰本的原因,作为芹翁生前定本,即便后世有了足本和刻本,也无法替代其版本学价值。

其庸先生抄毕此书,是在一个夏日的黎明,又是一夜不眠。细雨迷濛,文心洽润,感伤惨切,先生援笔赋诗一首:

红楼抄罢雨丝丝,正是春归花落时。

千古文章多血泪,伤心最此断肠词。

在许多人眼中花团锦簇、莺莺燕燕的《红楼梦》,是“血泪书”“断肠词”么?不经一番变乱苦厄,怕也很难悟到此一境界。纳博科夫说“重读才是真正的阅读”,先生一生“读红”固不能计数,此诗则告知我们,只有那倾集血诚的抄录,或才是更深层的阅读。断肠人对断肠词,抄毕全书的其庸先生,未见出有一丝轻松愉悦。

抄成之后,接下来便是如何保存。放在家里肯定不安全,说不定哪天造反派杀个回马枪,钞本便成了罪证。而当时“打砸抢”甚嚣尘上,亲友多生活在惊恐之中,交给谁也都是一件难事。可人类的历史也一再证明,无论多么险恶的环境,都不可能泯灭人类的良知。勇于承担的人还真的出现了。其庸先生横遭批斗、情绪低落的日子里,两个在京读书的小同乡常来看望。一个叫邹传轮,在北京钢铁学院读书,是冯先生夫人夏渌娟教授的外甥;一个是阴家润,在中国地质大学读书。二人都属于“逍遥派”,不参加造反派组织,平日很敬重先生的治学和为人,离乱之际见真情,三天两头来陪他聊天,或外出走走。得知“庚辰别本”已经抄完,而苦无妥存之计,二人便郑重提出由他们负责保存。其庸先生回忆说:“我也觉得这是个最安全的办法,就将抄本交给了他们,直到‘文革’完全结束,他们又把抄本给我送了回来。”是最安全的办法么?怕也未必。学生宿舍人多眼杂,学生中造反派颇多,放在那里,更多的应是无奈吧。

其庸先生所说的“‘文革’完全结束”,应是指1977年。实则“文革”后期,由于毛主席多次发表有关《红楼梦》的谈话,一股阅读和评论的热潮随之兴起。1973年12月,毛主席在接见军委成员时,曾问许世友将军是否读了《红楼梦》,得到回答后,又说“要看五遍才有发言权”。据《许世友读红楼梦》一文介绍,业师吴新雷先生曾接受南京大学革委会指示,花费三个多月时间,专为许世友编了一部压缩版《红楼梦》,约五万字,许将军所读应即此(我向新雷师电话求证,确有此事)。《红楼梦》再称名著,“红学热”一时无两,其庸先生又成为香饽饽,被北京市委宣传部调至《红楼梦》写作组,住在香山宏光寺,集中撰写相关文章。次年9月,先生所撰《曹雪芹的时代、家世和创作——读故宫所藏曹雪芹家世档案资料》发表,迅即被香港《大公报》全文转载。1975年5月,文化部批准成立《红楼梦》校订组,先生任副组长,主持学术工作……处境改观而心有余悸,手抄《红楼梦》的事不敢声张,庚辰别本仍不敢取回。

别本与抄录者的人书分离,一晃大约十年,其保存过程自有许多曲折。两位年轻学子各持一函,先是藏在学生宿舍,假日或长期外出,都要先安排妥帖,方才放心。其后他们的学军学农,毕业分配,别本如影随身,不敢掉以轻心……总之是最后完璧归赵。邹传伦去世较早,而阴家润后来成为优秀的古生物学家,在青藏高原中生代地质研究中成果卓著。积善者必有余庆,信然。

三、“书种”与道统

如果说文化是一个民族继往开来的精神纽带,经典则堪称文化的灵魂。中华民族能够生生不息、历劫火而复兴,文化传统和儒家道统的作用自不可忽视。历史上曾发生过多次人文之厄,每一次都有冒死私藏私抄禁书的人,如“鲁壁出书”的典故,如明代方孝孺弟子章朴因辑集老师遗著被处死,如清朝查继佐在文祸后仍秘藏《罪惟录》……老子曰“上善若水”,孙家正老部长倡论“文化如水”,其间当也蕴涵对传扬文化之仁人志士的肯定,赞其如水之润泽万物,也如水之渊默潜流,永不停息。

宋周密《齐东野语·书种文种》,引黄庭坚语:

士大夫子弟,不可令读书种子断绝,有才气者出,便当名世矣。

书种和文种,这里都是指读书种子,兼亦指儒家典籍,指《红楼梦》之类经典文学作品。其庸先生就是一个读书种子,幼年家中极贫,求学之路备经艰辛,而一生苦读精思,直到最后一息。他对经典的虔敬熟稔,过人的禀赋才情与刻苦用功,都为其抄录禁书作了注脚,出乎一念之诚,接续前贤。

在其庸先生府上,我们亲眼看到这部钞本,全两函,蝇头细楷,朱、墨二色,评语较多的页面密密匝匝,又整饬雅致,真称满纸灿烂。单是从书法上论列,也是罕见的艺术杰构。常见时下一些人喜欢作擘窠书,巨笔匹纸,笔走龙蛇,俗不可耐。先生为当世文人书法一大家,雅擅行草,笔墨间自具醇正明洁,秘抄《红楼梦》,或也是先生书风的一大进阶。

感谢青岛出版社别具慧眼,征得先生同意,决定将庚辰别本影印出版,实学术界、书法界一件幸事!其庸先生于病榻上专为写了序和跋语,叙及自己的书风之变,曰:

我从小就学小楷,……开始抄这部庚辰本《石头记》时,是想用晋唐小楷风格来写的,但毕竟因为多时不练,笔已生疏笨拙,后来写了一段时间,就慢慢接近以往的书风了。特别是抄到十回以后,我自觉前进了不少,也改变了以往的书风。本可以一直以此书风写到底的,但忽然传来要下干校了,我怕抄不完,就改用行书小楷,一直到抄完。

下干校的传闻,自是无风不起浪,实际上又经过一年多的监督劳动,迟至1970年春才乘车往江西,落户余江县李下基村。先生曾在1949年参加中国人民解放军,未下连队,经过几个月的集中学习,便被分配工作;这次则在那里被编入三连二排五班,当起了大头兵。与所有的干校相同,这里也是劳动+运动,开荒整地,加上政治学习。先生心情郁结,几次患病,靠着小时候吃苦打下的底子,倒也挺了过来。1972年11月,其庸先生回到北京,始得以到图书馆查阅资料,尤其留意于《琵琶记》和《红楼梦》,再过半年,人民大学被解散。

庚辰别本,也可视为一所大学的校史别录。风雨如磐,仍有这样的“书种文种”,当然是学校的骄傲,是今人所谓“大学精神”的真实范例。中国人民大学是我国著名学府,早期几任校长如吴玉章、郭影秋均是著名学者,对其庸先生青眼有加。而“文革”期间成为重灾区,别本中所谓“大风”“大风雨”,皆有所指。先生的跋文题为“十年浩劫劫余身”,记录了几件当年旧事,亦见受伤害之深。先生所记,转瞬便历半个世纪,今天读来,依然令人扼腕叹息。

(本文写成于2016年5月26日海淀西山在望阁)

附记:

此文写成后即置箧中。新岁一月十七日,再至张家湾看望其庸先生,赠以商务印书馆新出《冯其庸口述史》。问“还能签名吗”?答曰“当然”,遂于病榻艰难签署。其间先生追忆往事,谈起当年亲自去中国戏曲学院商调至红楼梦所,却说成“我到幼儿园调你”。一侧担任“传译”的幽若小妹大笑,我则笑着解释该院有京剧少年班,课余满院乱跑,很像幼儿园,先生亦笑。未想一别竟成永诀,痛曷亟哉!先生一生爱才,蒙其关爱提携之晚辈甚多,闻噩耗从全国各地赶来,2月4日从通州护灵至八宝山,2月5日清晨举行告别仪式。返回后拣出此稿,含泪修订付编。

(2017年2月5日)

(责任编辑:admin)

|